- •1.Биология. Жизнь, происхождение. Уровни организации жизни.

- •2. Живая система-определение и свойства. Уровни организации живых систем.

- •3.Отличия про- и эукариотической клеточной организации. Особенности экспрессии генов у про- и эукариот.

- •4. Молекулярно-генетический уровень организации жизни. Нуклеиновые кислоты и белки, их строение и значение. Генетический код и его свойства.

- •5. Химическая и структурная организация хромосом эукариот. Эу- и гетерохроматин. Интерфазные и митотические хромосомы.

- •6. Этапы реализации генетической информации у эукариот. Транскрипция и посттранс- крипционные преобразования..

- •7. Этапы реализации генетической информации у эукариот. Трансляция и посттрансляционные изменения белка.

- •8. Самовоспроизведение генетического материала. Репликация. Репликон. Особенности репликации у про- и эукариот.

- •10. Биологические антимутационные механизмы. Репарация днк.

- •11. Размножение как свойство жизни. Многообразие форм размножения. Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения. Биологическое значение размножения.

- •12. Временная организация клетки. Клеточный и митотический циклы. Характеристика фаз митотического цикла.

- •13. Митоз, его биологическое значение. Нарушения митоза и их роль в возникновении соматических мутаций.

- •14. Гаметогенез, его биологическое значение. Периоды гаметогенеза. Отличия ово- и

- •15. Мейоз и оплодотворение как механизмы, обеспечивающие поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений организмов. Комбинативная изменчивость.

- •16. Мейоз, его биологическое значение. Патологии мейоза и их роль в возникновении генеративных мутаций.

- •17. Сравнительная характеристика митоза и мейоза. Биологическое значение этих форм клеточного деления

- •18. Характеристика метафазных хромосом; их строение, форма, генетическая активность. Представление о кариотипе. Видовая специфичность кариотипа

- •1.Метацентрические или равноплечие (с центромерой посередине)

- •2.Субметацентрические или неравноплечие (с центромерой,сдвинутой к одному из концов)

- •3.Субтелоцентрические или резко неравноплечие

- •19. Биологические аспекты полового диморфизма.

- •20. Пути межвидового обмена наследственной информацией.

- •21. Типы моногенного наследования. Особенности родословных при аутосомно доминантном и аутосомно-рецессивном наследовании. Моногенные болезни. Примеры у человека.

- •22. Особенности родословных при х-сцепленном (доминантном и рецессивном) и голандричсском наследовании. Примеры у человека.

- •23. Законы моногенного наследования, установленные Менделем, и их цитологическое обоснование. Закон чистоты гамет.

- •24.Виды взаимодействия аллельных генов. Примеры у человека.

- •25. Закон независимого наследования признаков и его цитологическое обоснование. Примеры независимого наследования признаков у человека.

- •26. Виды взаимодействия неаллельных генов. Примеры у человека.

- •27. Сцепленное наследование генов. Группы сцепления. Карты хромосом и методы их составления.

- •28. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Примеры сцепленного наследования признаков у человека.

- •29. Группы сцепления. Карты хромосом и методы их составления.

- •30. Соотносительное наследование признаков - независимое и сцепленное.

- •31. Хромосомные мутации. Классификация. Возможные причины возникновения и последствия хромосомных мутаций. Примеры у человека.

- •32. Генные мутации. Классификация. Мутон. Возможные причины возникновения и последствия генных мутаций. Примеры у человека.

- •33. Множественный аллслизм. Причины, примеры у человека.

- •34. Наследование групп крови по системам: abo, mn и Rh-фактор. Резус-конфликт.

- •35. Геном. Генотип. Геномные мутации и их классификация. Возможные механизмы возникновения и последствия геномных мутаций. Примеры у человека. Генотип как сбалансированная система.

- •36. Хромосомный и геномный уровни организации генетического материала. Кариотип. Методы изучения кариотипа. Денверская и Парижская классификация хромосом.

- •37. Изменчивость как неотъемлемое свойство живого. Классификация форм изменчивости и их характеристика.

- •38. Мутационная изменчивость. Классификация, характеристика и биологическое значение мутаций. Примеры у человека.

- •39. Соотносительная роль наследственности и среды в формировании фенотипа. Норма реакции. 'Экспрессивность и пснстрантность. Мультифакториальныс болезни. Примеры у человека.

- •40. Модифнкационная изменчивость. Отличия модификаций от мутаций. Гсно- и феноко- пин. Примеры у человека.

- •41. Формирование пола у человека и его нарушения. Морфология половых хромосом человека.

- •42. Роль наследственности и среды в формировании пола организма.

- •43. Роль наследственности и среды в формировании пола организма.

- •44. Особенности человека как объекта генетического анализа. Методы изучения генетики человека: генеалогический, биохимический, цитогенетический.

- •45. Медико-генетическое консультирование. Задачи, методы и этапы медико- генетического консультирования. Понятие о генетическом риске.

- •46. Онтогенез, определение и периодизация, типы онтогенеза. Основные периоды онтогенеза человека.

- •47. Строение и функции половых клеток. Морфофизиологические особенности яйцеклеток Хордовых, их типы. Связь строения яйца с типом дробления. Оплодотворение, его этапы.

- •48 Клеточные механизмы онтогенеза. Классификация и механизмы формирования пороков развития у человека.

- •50. Сущность и способы гаструляции. Гаструляция у различных представителей хордовых. Особенности молекулярно-генетических и биохимических процессов на стадии гаструляции. Нарушения гаструляции.

- •51. Эмбриональная индукция. Примеры в развитии хордовых. Опыты Шпемана. Механизмы интеграции онтогенеза (клеточные контакты, эмбриональная индукция, нейрогуморальные механизмы)

- •52. Провизорные органы, их эволюционное значение. Группы Анамнии и Амниоты. Зародышевые оболочки. Функции и особенности образования амниона у яйцекладущих и плацентарных амниот.

- •53. Зародышевые оболочки. Образование и функции амниона, аллантоиса, серозы, хориона у плацентарных и яйцекладущих амниот.

- •54. Особенности образования провизорных органов у человека. Нарушения их редукции.

- •55. Критические периоды онтогенеза у человека. Классификация пороков развития у человека. Методы дородовой диагностики

- •57. Регенерация физиологическая и репаративная. Механизмы регенерации.

- •58. Старение как этап онтогенеза. Биологическое значение старения. Проявление старения. Гипотезы старения.

- •59. Человек, как биологический вид

- •60. Биологический прогресс и регресс. Критерии биологического прогресса. Основные пути достижения биологического прогресса.

- •61. Популяция как элементарная эволюционная единица. Действие мутационного процесса и популяционных волн в природных и человеческих популяциях.

- •62. Популяционная структура вида. Экологические и генетические характеристики популяций. Закон Харди-Вайнберга для идеальной популяции. Особенности человеческой популяции.

- •63. Естественный отбор, его формы. Роль естественного отбора в возникновении адаптаций и видообразовании. Особенности естественного отбора в человеческих популяциях.

- •64. Дрейф генов как фактор эволюции, его действие в популяциях людей.

- •65.Генетический полиморфизм и генетический груз естественных и человеческих попу-ляций. Механизмы возникновения и поддержания генетического полиморфизма.

- •66.Общий план строения Хордовых. Узловые моменты в прогрессивной эволюции хордовых и их рекапитуляции в онтогенезе человека.

- •67. Соотношение онто- и филогенеза. Закон зародышевого сходства к. Бэра. Биогенетический закон ф. Мюллера - э. Геккеля. Учение а.Н. Северцева о филэмбриогенезах.

- •68. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. Способы преобразования органов в филогенезе

- •69.Общие закономерности эволюционных преобразований органов. Гомологичные и аналогичные органы. Рудименты и атавизмы.

- •70. Атавистические врожденные пороки развития. Их формы и механизмы возникновения. Закон гомологических рядов н.И. Вавилова и аллогенные аномалии.

- •71. Эволюция кожных покровов Хордовых. Прогрессивные направления и способы филогенетических преобразований. Врожденные аномалии развития у человека.

- •72. Эволюция кровеносной системы у хордовых. Пороки развития кровеносной системы у человека.

- •73.Эволюция сердца у позвоночных. Прогрессивные направления и пороки развития у человека.

- •74.Эволюция артериальных жаберных дуг у хордовых. Способы филогенетических преобразований. Врожденные пороки развития у человека.

- •75. Эволюция осевого скелета и конечностей хордовых. Прогрессивные направления и способы филогенетических преобразований. Врожденные пороки развития у человека.

- •76. Эволюция почек позвоночных. Прогрессивные направления и способы филогенетических преобразований. Врожденные пороки развития у человека.

- •77.Филогенетическая и функциональная связь выделительной и половой систем хордовых. Прогрессивные направления и способы филогенетических преобразований.

- •78. Эволюция мочеполовых протоков позвоночных. Внутреннее оплодотворение. Формирование матки млекопитающих. Производные мочеполовых протоков у человека.

- •79. Место человека в системе животного мира. Основные этапы антропогенеза. Соотношение биологического и социального в человеке на разных этапах его становления. Методы изучения эволюции человека.

- •80.Внутривидовая дифференциация человечества. Расы. Концепции классификации и происхождения рас. Экологические типы человека (жителей севера, юга, высокогорий).

- •81. Биогеоценоз как живая система, его основные элементы и структура. Пищевые цепи. Правило экологической пирамиды. Роль паразитов в экосистеме. Паразитоценоз.

- •82 Биосфера. Человек как активный элемент биосферы. Влияние человека на процессы в биосфере. Ноосфера.

- •83. Формы биотических связей в природе. Паразитизм как экологический феномен. Классификация форм паразитизма. Происхождение паразитизма.

- •84.Характеристика системы паразит-хозяин. Взаимоотношения паразита и хозяина. Вилы защитных реакций хозяина.

- •86. Понятие о трансмиссивных и природно-очаговых заболеваниях.

- •87.Экологические основы профилактики паразитарных болезней. Понятие о девастации.

- •88. Паразитизм в типе Простейшие. Адаптации к паразитическому образу жизни. Простейшие, паразитирующие в полостных органах человека. Пути заражения и профилактика заболеваний.

- •89. Паразитизм в типе Простейшие. Простейшие, паразиты клеток и тканей. Особенности жизненных циклов, пути заражения и профилактика заболеваний.

- •90. Паразитизм в классе Сосальщики. Адаптации к паразитическому образу жизни, особенности жизненных циклов, пути заражения н профилактика заболеваний, вызываемых трематодами.

- •92. Паразитизм в классе Круглые черви. Адаптации к паразитическому образу жизни, осо- бенности жизненных циклов, пути заражения и профилактика нематодозов.

- •4.Отсутств.Оганов пищевар (иногда)

- •5.Гермафродиты

- •93. Особенности паразитизма в классе Паукообразные. Медицинское значение отряда Клещи.

- •94. Особенности паразитизма в классе Насекомые. Медицинское значение отдельных отрядов насекомых.

- •95. Эволюция паразитов и паразитизма под влиянием антропогенных факторов. Значение пограничного ветеринарного контроля.

- •96. Ядовитосгь животных как экологический феномен.

66.Общий план строения Хордовых. Узловые моменты в прогрессивной эволюции хордовых и их рекапитуляции в онтогенезе человека.

Хордовые представляют собой наиболее высокоорганизованный тип в

животном мире. Их общими чертами являются следующие.

1. Внутренний осевой скелет представлен хордой, которая присутствует в

эмбриогенезе у всех представителей типа, а у высших дополняется, а затем и

замещается позвоночником.

2. Над хордой располагается центральная нервная система в виде нервной

трубки с полостью — невроцелем.

3. В боковых стенках глотки находятся жаберные щели, соединяющие ее

полость с внешней средой. У рыб и некоторых земноводных они сохраняются в

течение всей жизни, у высших хордовых — только в эмбриональном периоде. 4. Тело построено метамерно. У низших хордовых и у зародышей высших

сегментация распростраянется на все системы органов, у высших ярко выражена

только в эмбриональном периоде. Позже частично сохраняется только в опорно-

двигательном аппарате, нервной и кровеносной системах.

5. Органами поддержания равновесия и движения являются конечности,

причем у низших хордовых большее значение имеют непарные, а у высших —парные6. 6.Общий план строения хордовых представлен на рис. 13.14. На спинной

стороне расположена нервная трубка, под ней — хорда или заменяющий ее

позвоночник. Глубже находится пищеварительная трубка с развивающейся из нее

дыхательной системой, а под ней — вентральный пульсирующий кровеносный

сосуд или сердце. По бокам от нервной трубки и хорды лежат сомиты, а по бокам от

кишки — спланхнотомы, внутри которых расположен целом.

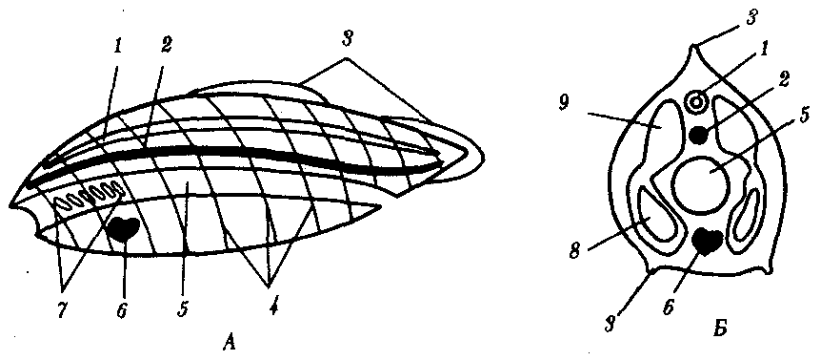

Рис. 13.14. Общий план строения хордового животного. А — вид сбоку; Б —

поперечный срез:

1—нервная трубка, 2—хорда, 3—плавники, 4—сегменты тела, 5—пищеварительная

трубка, 6—пульсирующий сосуд или сердце. 7—жаберные щели в глотке, 8—целом,

9—сомит

На каких бы стадиях ни происходили эволюционные изменения, в онтогенезе обычно наблюдается известное повторение (рекапитуляция) развития предков. Это результат филогенетической обусловленности индивидуального развития.Онтогенез – не только предпосылка филогенетического развития, но и его результат. По этой причине изучение путей эволюционного процесса у современных животных и растений возможно путем анализа особенностей их эмбрионального развития.Изменения группы в филогенезе могут возникнуть лишь посредством изменений в онтогенезе. Обычно эти изменения индивидуального развития касаются поздних стадий развития. Самые же ранние стадии сохраняют значительное сходство с соответствующими ста-диями развития предковых и родственных форм – гласит Закон зародышевого сходства

67. Соотношение онто- и филогенеза. Закон зародышевого сходства к. Бэра. Биогенетический закон ф. Мюллера - э. Геккеля. Учение а.Н. Северцева о филэмбриогенезах.

Индивидуальное развитие (онтогенез) – это совокупность процессов развития организма с момента образования зиготы и до смерти на основе реализации генетической информации в определенных условиях среды.

Филогенез – это историческое развитие вида или другой биологической системы.

К. Бэр в 1828 г. сформулировал 3 закона связи онто- и филогенеза:

1) закон зародышевого сходства: на ранних этапах эмбрионального развития зародыши различных животных в пределах типа сходны между собой (например, разных классов подтипа позвоночных).

2) закон последовательности появления признаков различного систематического ранга: первоначально в эмбриональном развитии появляются признаки типа, затем подтипа, класса, подкласса, отряда, семейства, рода, вида и, наконец, – индивидуальные.

3) закон эмбриональной дивергенции (расхождения признаков у зародышей): в процессе эмбриогенеза, по мере приобретения признаков различного систематического ранга, у зародышей различных животных в пределах типа возникают различия.

В 1866г. Э.Геккель сформулировал биогенетический закон

онтогенез– есть краткое и быстрое повторение филогенеза, обусловленное свойствами наследственности и приспособляемости. Закон вошел в биологию как закон Геккеля-Мюллера, так как Мюллер раньше дал формулировку закона, однако очень сложную. Мюллер также как Геккель обратил внимание, что в процессе развития могут быть рекапитуляции, а могут отсутствовать. Геккель в связи с разными типами развития выделил тип с палингенезами и ценогенезами.

Палингенезы – это повторение у зародышей признаков их предков по филогенезу (закладка жаберных щелей, хорды, первичного хрящевого черепа, двухкамерного сердца у наземных позвоночных).

Ценогенезы (эмбриоадаптации) – приспособительные признаки, которые возникают у зародышей и не сохраняются у взрослых организмов. Они нарушают ход исторического развития, по ним нельзя восстановить картину развития вида (развитие в эмбриогенезе у высших позвоночных амниона, хориона, аллантоиса).

Дальнейшие эмбриологические исследования (А. Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен) показали, что биогенетический закон верен лишь в общих чертах:

1 – нет ни одной стадии в развитии, на которой зародыш полностью повторял бы строение какого-либо предка по филогенезу;

2 – в онтогенезе повторяется строение не взрослых стадий предков, а их эмбрионов. Например, зародыш млекопитающих никогда целиком не повторяет строение рыбы, но на определенной стадии развития у него закладываются жаберные щели и жаберные артерии.

Основное значение для объяснения связи онто- и филогенеза имеет учение А. Н. Северцова о филэмбриогенезах. Он рассматривал явление рекапитуляции с точки зрения эволюции онтогенезов.

Филэмбриогенезы – это эмбриональные перестройки, которые сохраняются у взрослых форм и имеют адаптивное значение.

А. Н. Северцов выделил 3 типа филэмбриогенезов:

1) архаллаксисы – это изменения с момента закладки органа

(например, развитие волосяного покрова у млекопитающих); при этом в начале морфогенеза включаются мутировавшие гены и поэтому развитие идет новым путем (рекапитуляции отсутствуют);

2) девиации – уклонения с середины развития органа (например, развитие чешуи рептилий); первоначально повторяется формообразовательный процесс, характерный для предков по филогенезу, а в середине морфогенеза включаются в работу мутировавшие гены, и развитие органа идет новым путем (наблюдается частичная рекапитуляция);

3) анаболии – надставки, дополнения в развитии органа (например, от двухкамерного к четырехкамерному сердцу); первоначально рекапитулируют все предыдущие стадии развития органа, и только в конце эмбриогенеза включаются в работу мутировавшие гены, дополняющие формообразовательный процесс дальнейшей дифференцировкой (проявляется биогенетический закон).

Эволюция чаще идет путем подбора анаболий, поэтому наблюдаются рекапитуляции, сходство эмбрионов на ранних стадиях развития и усложнение организации по мере появления новых систематических групп (типа хордовых, подтипа позвоночных, высших позвоночных и, наконец, человека).