- •Л. П. Галкин, а. Н. Михайлов

- •Isbn 978-985-506-037-7 удк 616-073.75(07)

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Рентгеновское исследование

- •М. И. Неменов

- •2.1.1. Основные виды рентгеновского исследования

- •Г. А. Зедгенидзе

- •С. А. Рейнберг

- •Б. М. Сосина

- •М. М. Марквардэ

- •Г. Д. Голуб

- •И. И. Лазюк

- •А. Н. Михайлов

- •2.2. Радионуклидное исследование

- •2.2.1. Общие сведения

- •2.2.2. Характеристика радионуклидов

- •2.2.3. Радионуклидная диагностика

- •2.3. Свойства ионизирующих излучений

- •2.4. Определение (физическая сущность) единиц измерения ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4

- •4.1. Рентгеноанатомическая характеристика костно-суставного аппарата

- •4.2. Рентгенодиагностика переломов и вывихов

- •4.2.1. Характеристика переломов при изучении рентгенограмм

- •4.2.2. Признаки заживления переломов

- •4.3. Переломы и вывихи в различных участках скелета

- •4.4. Рентгенологические признаки нарушений

- •4.4.1. Нарушения, характеризующиеся уменьшением количества костной ткани

- •4.4.2. Изменения структуры, протекающие с увеличением

- •4.5. Рентгенологические признаки наиболее часто

- •4.5.1. Воспалительные заболевания костей

- •4.5.2. Асептические некрозы и остеохондропатии

- •4.5.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •4.5.3.1. Опухоли некоторых типичных локализаций, поражающие кости

- •4.5.4. Заболевания суставов, сухожильных влагалищ и сумок

- •4.5.5. Изменения в скелете при некоторых заболеваниях

- •4.6. Роль радионуклидного исследования

- •4.6.1. Методики исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •5.1. Методы исследования легких

- •5.2. Последовательность изучения

- •5.3. Основы рентгеноанатомии грудной клетки

- •И боковой проекциях

- •Бронхи заполнены контрастным веществом

- •5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

- •5.4.1. Анализ легочного рисунка

- •5.5. Характеристика теней на рентгенограммах легких

- •5.6. Характеристика просветлений на рентгенограммах легких

- •5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

- •(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

- •5.8. Лучевое исследование при некоторых заболеваниях легких

- •5.8.1. Воспалительные заболевания

- •В. X. Фанарджян

- •5.8.2. Туберкулез легких

- •5.8.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания легких,

- •5.8.4. Паразитарные заболевания легких

- •5.8.5. Пневмокониозы

- •5.8.6. Заболевания плевры

- •5.8.7. Заболевания средостения

- •5.8.8. Аномалии развития легких

- •5.9. Радионуклидные исследования при заболеваниях легких

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6

- •6.1. Методика рентгенологического исследования

- •6.2. Последовательность изучения рентгеновского

- •6.3. Изменения отделов сердца, выявляемые

- •6.3.1. Приобретенные пороки

- •6.3.2. Врожденные пороки сердца

- •6.4. Лучевое исследование при заболеваниях,

- •6.5. Лучевое исследование при наиболее часто встречающихся заболеваниях сосудов

- •6.6. Радионуклидные методы исследования в кардиологии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •7.1. Рентгенологическая симптоматика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •И антральном отделе желудка

- •7.2. Краткие сведения по частной лучевой диагностике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

- •7.2.1. Пищевод

- •(Схемы с рентгенограмм)

- •7.2.2. Нарушения со стороны пищевода, связанные с механическими и термическими воздействиями

- •7.2.3. Рентгеновская картина пищевода при некоторых заболеваниях

- •7.2.4. Желудок

- •7.2.4.1. Изменения в желудке, связанные с пороками развития

- •7.2.4.2. Изменения в желудке, связанные с функциональными нарушениями

- •7.2.4.3. Изменения в желудке при некоторых заболеваниях

- •Желудка при единичном полипе на задней стенке в антральном отделе

- •С изъеденными контурами при смешанной форме рака в нижней трети тела желудка

- •И субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие рубцевания язв тела и антрального отдела

- •7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

- •7.2.6. Тощая и подвздошная кишки

- •Опухоли тонкой кишки

- •7.2.7. Толстая кишка

- •7.2.7.1. Аномалии толстой кишки и заболевания, развивающиеся на их основе

- •7.2.7.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.7.3. Непроходимость толстой кишки

- •7.2.7.4. Опухоли толстой кишки

- •7.2.8. Печень и желчные пути

- •7.2.8.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •7.2.8.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.8.3. Опухоли печени, желчных ходов и желчного пузыря

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8

- •8.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •8.1.1. Рентгенологическое исследование

- •Вещества в верхнем полюсе правой почки. Схема

- •Тугое заполнение мочевого пузыря (а). Дивертикул мочевого пузыря (б). Схемы

- •8.1.2. Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы

- •8.1.3. Компьютерная томография почек

- •8.2. Данные лучевого исследования при некоторых заболеваниях почек

- •8.2.1. Аномалии развития

- •8.2.2. Воспалительные заболевания

- •8.2.3. Опухоли почек и мочевыводящих путей

- •8.2.4. Травматические повреждения почек

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Краткий исторический обзор развития лучевой

- •Глава 2. Краткая общая характеристика методов лучевого

- •Глава 3. Методика изучениярентгеновских снимков и данных

- •Глава 4. Лучевое исследование костей и суставов 27

- •Глава 5. Лучевое исследование органов дыхания 87

- •Глава 6. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой

- •Глава 7. Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта 181

- •Глава 8. Лучевое исследование мочевыделительной системы 243

- •Галкин Леонид Порфирьевич Михайлов Анатолий Николаевич основы лучевой диагностики

- •246000, Г. Гомель, ул. Ланге, 5

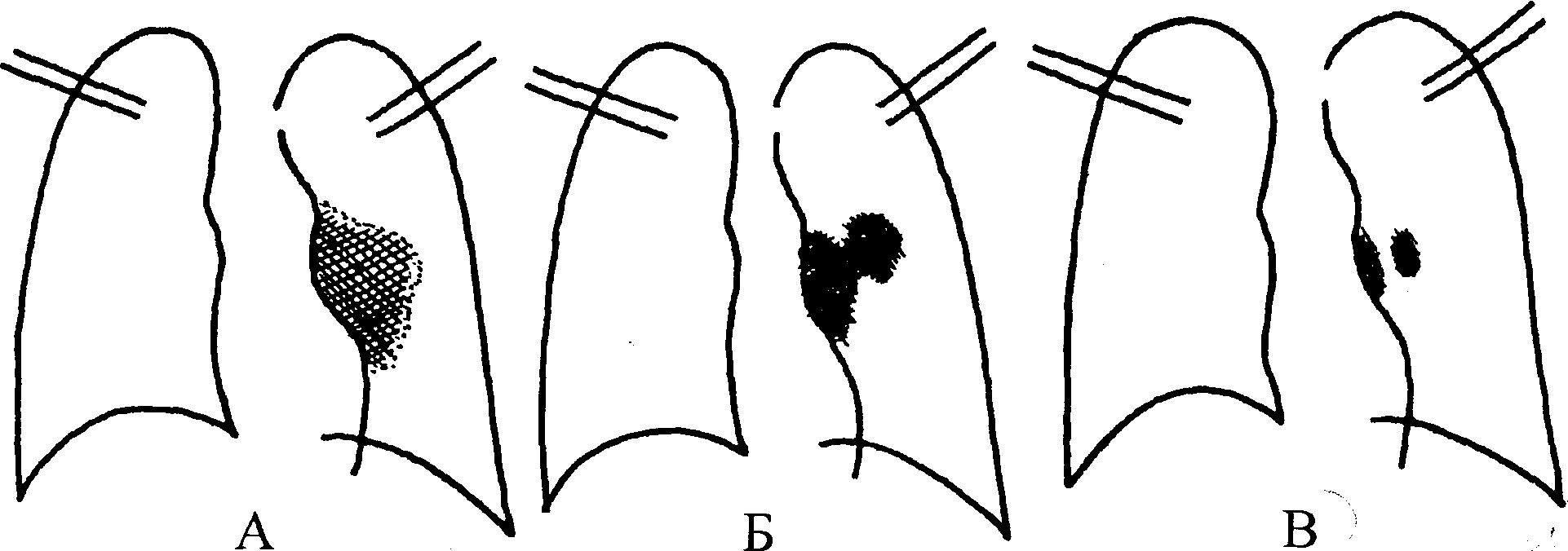

5.8.2. Туберкулез легких

Туберкулезный комплекс первичный (рис. 35) — ранние первичные специфические изменения в легких. Выявляются в основном у детей и подростков. Комплекс характеризуется поражением легочной ткани, лимфатических путей этого отдела и регионарных лимфатических узлов.

В

Рис.

35.

Первичный туберкулезный комплекс:

А

— прикорневая

инфильтративная тень; Б — биполярность

изменений

— легочный

и корневой компоненты; В

— уплотнение

и обызвествление бронхопульмонального

узла и очага в легком (формирование

очага Гона)

При первичном туберкулезном комплексе рентгеновская продольная томография позволяет уточнить локализацию и характер воспалительного процесса в легочной ткани, особенно в «скрытых» (медиальных и базальных) участках легких, выявить изменения внутригрудных лимфоузлов и их связь между собой в виде периваскулярной и перибронхиальной воспалительной инфильтрации и мелких туберкулезных очагов по ходу сосудисто-бронхиального пучка, распад в зоне поражения, определить наличие сегментарных и субсегментарных ателектазов, изменений в окружающей легочной ткани в виде очагов отсева или генерализации процесса. На томограмме легких обычно отображаются лимфатические узлы диаметром более 1 см. Практически не выявляются нижние трахеобронхиальные лимфоузлы без обызвествления. При неосложненном течении первичного комплекса выделяют 4 фазы его развития: 1) пневмоническая без реакции или с реакцией со стороны корня легкого; 2) рассасывание; 3) уплотнение (через 2–3 года); 4) кальциноз и окостенение очагов — очаг Гона (через 5–20 лет).

Туберкулез легких диссеминированный характеризуется двусторонней локализацией, однотипностью и симметричностью патологических изменений в легких.

При острой форме изменения определяются на 7–10-й день заболевания в виде густого мелкоочагового обсеменения с величиной очагов до 3 мм. Прозрачность легочных полей снижена. Если форма подострая, то густота очаговых теней меньшая, а размеры различные: в верхних отделах легких диссеминация мелкоочаговая, в нижних — крупные очаги с эксудативной реакцией. Последние нередко подвергаются распаду с образованием штампованных (тонкостенных) каверн. При хронической форме выявляются четко очерченные очаги различной величины и плотности и свежие, плохо контурируемые фокусы затемнения. Локализуются поражения преимущественно в I–II сегментах легких на фоне мелкопетлистой фиброзной сетки. Тени корней подтянуты кверху, имеются уплотнения плевры. Если процесс длительный, волнообразный, развиваются фиброзно-рубцовые изменения, более выраженные в верхних отделах легких, а также полости распада и каверны.

Для хронических диссеминированных процессов бронхогенного генеза характерны многоэтапность формирования, наличие исходного очага в фазе распада (в легком или лимфоузлах), асимметрия их расположения и утолщение стенок бронхов. Чаще преобладает односторонняя диссеминация, необильная и неравномерная; очаги разной величины, более крупные и не столь округлые, с размытыми контурами, располагаются группами.

При диссеминациях лимфогенного генеза рентгенологически определяются мелкоочаговые интерстициальные образования в верхних кортикальных отделах легких и в прикорневой зоне.

Рентгеновская продольная томография при диссеминированном туберкулезе легких позволяет уточнить распространенность процесса, преимущественную локализацию очагов, характер последних и их слияние, дифференцировать гематогенную и бронхогенную диссеминацию, выявить тонкостенные полости распада на фоне густой очаговой диссеминации, увеличение внутригрудных лимфоузлов, изменения бронхов, включая нарушение их проходимости, плевры, контролировать обратное развитие или прогрессирование процесса.

Рентгеновская компьютерная томография более точно определяет локализацию патологического процесса, степень вовлечения различных слоев легочной паренхимы, что имеет значение для дифференциальной диагностики.

Туберкулез легких инфильтративный характеризуется возникновением в легких очага эксудативного воспаления, обычно с творожистым некрозом в центре и выраженной перифокальной реакцией, склонного к быстрому распаду и обсеменению.

Различают ограниченные и обширные инфильтративные процессы. Ограниченные инфильтраты — это поражения группы долек легкого, субсегмента, сегмента легкого. Такие инфильтраты составляют группы близко расположенных бронхолобулярных очагов, в ряде случаев объединенных диффузной тенью перифокального воспаления, вследствие чего очертания их нечеткие. Форма затемнения неправильно вытянутая по направлению к корню, размер от 1 до 3 см в диаметре, окружающая легочная ткань изменена мало.

Часто ограниченные инфильтративные уплотнения бывают округлой или овальной формы более крупных размеров. Локализуются они преимущественно в I и II сегментах легкого, ближе к кортикальному слою. Инфильтрат Ассмана-Редекера однородный, имеет ясные очертания и размер 3–5 см, располагается в подключичной зоне. Неравномерный инфильтрат, без четких границ, называют облаковидным. От этих инфильтратов в сторону корней прослеживается усиление легочного рисунка — воспалительные перибронхиальные изменения, напоминающие симптом «тенисной ракетки». Если облаковидный инфильтрат, располагаясь в сегменте, локализуется у главной или дополнительной щели, его определяют как краевой инфильтрат (перисциссурит). Облаковидный инфильтрат с перисциссуритом чаще располагается в верхней доле правого легкого.

Обширные инфильтративные процессы имеют протяженность в двух и более сегментах. В основе их лежат множественные бронхолобулярные пневмонические очаги, объединенные перифокальным воспалением, которое характеризуется менее интенсивной тенью.

Если процесс распространяется на всю или большую часть доли легкого, то распознают лобит, который чаще всего наблюдается в верхней доле справа и дает интенсивное затемнение ее. Если перифокальная инфильтрация приобретает казеозный характер, то развивается казеозная пневмония, которая проявляется сначала в виде неравномерного, а затем диффузного интенсивного затемнения всей доли легкого без существенного изменения ее объема. В случае лобулярной казеозной пневмонии отмечаются ограниченные или рассеянные крупноочаговые затемнения во всех легочных полях. Форма их чаще неправильная, контуры нечеткие, интенсивность высокая. При выраженном казеозе возникают полости распада. Если в процесс вовлечены крупные бронхи, развиваются гиповентиляционно-ателектатические процессы, быстро появляются неправильной формы единичные или множественные полости. В отдаленных участках легких возникают очаги диссеминации.

Рентгеновская продольная томография при инфильтративном туберкулезе легких позволяет уточнить локализацию и протяженность процесса, определить структуру инфильтративного затемнения, выявить полость распада, очаги бронхогенной диссеминации, изучить структуру отводящей дорожки, определить состояние дренирующих бронхов и регионарных лимфатических узлов, провести дифференциальную диагностику, контролировать заживление полостей распада.

Рентгеновская компьютерная томография более точно устанавливает топографические структурные особенности инфильтратов, обнаруживает мелкие, иногда не выявляемые при рентгеновской продольной томографии полости распада. Рентгеновская компьютерная томография позволяет обнаружить паренхиматозные, корневые и плевральные признаки заболевания.

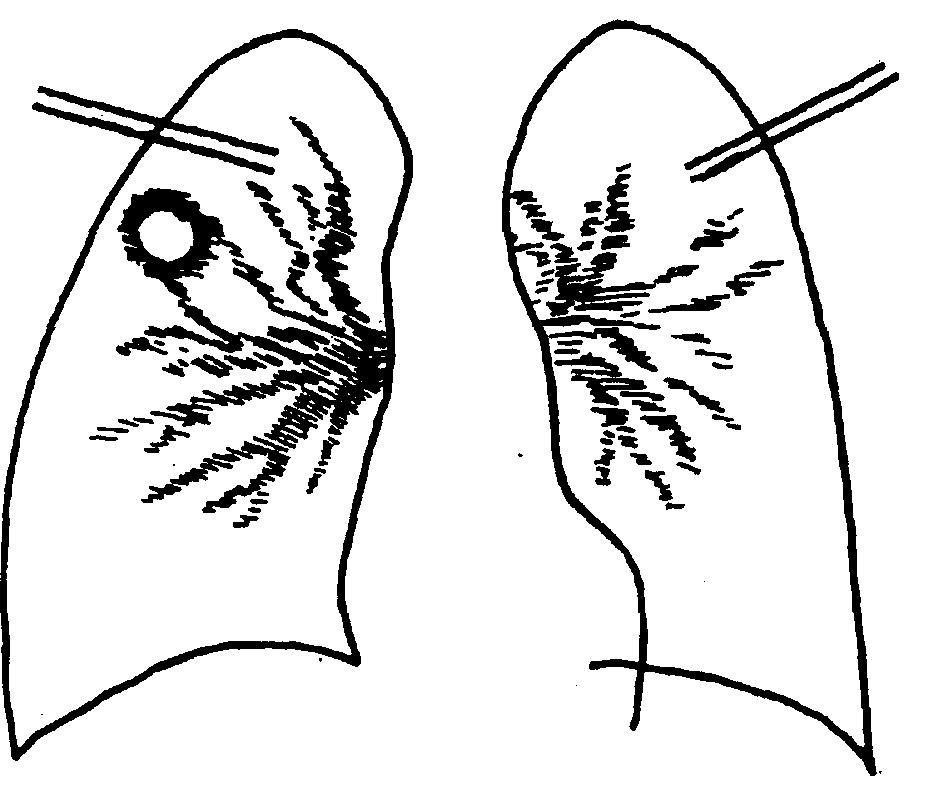

Т

Рис.

36.

Туберкулезная каверна в подключичной

зоне правого легкого. Наружная граница

стенки полости нечеткая, тени очагов

отсева, сливающиеся с тенью стенки

полости

Рентгеновские исследования выявляют кольцевидную тень, иногда неправильной формы, различных размеров, чаще от 2 до 4 см. Каверна смещается при дыхании и покашливании, не изменяя формы и величины. Внутренние контуры кольцевидной тени не повторяют ее наружных очертаний, Стенки дренирующих бронхов уплотнены. Одним из признаков каверны считается симптом «мениска» — скопление небольшого количества жидкости на дне каверны. В окружающей ткани часто обнаруживаются очаговые образования, а на уровне каверны — тени плевропульмональных рубцов.

При кавернозном туберкулезе рентгеновская продольная томография позволяет не только выявить каверну, но и детализировать ее, определить выраженность воспалительных изменений в стенке каверны и по ходу «дорожки» к корню легкого, проводить дифференциальную диагностику, контролировать динамику процесса.

С помощью рентгеновской компьютерной томографии удается детально изучить состояние стенок каверны, соотношение их с прилежащими структурами и получить четкое представление о дренирующем бронхе.

Туберкулез легких милиарный развивается при гематогенной диссеминации возбудителя. Характеризуется тяжелым острым течением с образованием в легких мелких туберкулезных бугорков (см. Туберкулез легких диссеминированный).

Туберкулез легких очаговый характеризуется развитием органических очагов воспаления. Отличается большим полиморфизмом, наличием одиночных или множественных очагов различного генеза и давности, локализующихся в ограниченном участке одного или обоих легких при поражении 1–2 сегментов.

Свежие очаги бывают различной величины, но чаще до 1 см в диаметре, малой интенсивности с нерезкими очертаниями, переходящими в нормальный легочной рисунок. При некоторой давности процесса очаговые тени характеризуются меньшей величиной (до 3–6 мм), очертания их более четкие. Тень очагов однородная, по интенсивности несколько превышает тень продольной проекции сосудов. В случае обызвествления тень очагов становится очень интенсивной, очертания их резкие, форма неправильно округлая, иногда овальная или вытянутая (очажки Симона).

Если обострились старые очаги, то вокруг них видна зона перифокального воспаления. Рентгенологические изменения детализируются томографией легких. При этом выявляется до 80% малых полостей распада, невидимых на обзорной и даже прицельной рентгенограмме.

Туберкулез легких фиброзно-кавернозный характеризуется образованием каверн, фиброзными изменениями и утолщением плевры.

На рентгенограмме могут обнаружиться каверны с деформированными стенками ввиду неравномерно выраженного фиброза окружающей легочной ткани, тяжистость от рубцовых изменений, очаги бронхогенной диссеминации в средних и нижних отделах обоих легких, утолщение плевральных листков, плевральные сращения, уменьшение объема легкого вследствие сморщивания (замещение легочной ткани фиброзной), смещение органов средостения в наиболее пораженную сторону. Течение этой формы туберкулеза, как правило, сопровождается развитием бронхогенных метастатических очагов. Постоянно наблюдаются изменения корней легких: в результате склероза они деформируются и уплотняются, смещаются кверху, кзади, кнаружи. Диафрагма уплощена, располагается низко, деформирована.

Рентгеновская продольная томография при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких позволяет выявить каверны, их локализацию, количество, форму, признаки прогрессирования или инволюции каверн, определить состояние дренирующих бронхов и окружающей легочной ткани, уточнить распространенность процесса в целом, проводить дифференциальную диагностику с неспецифическими заболеваниями легких, кистами и буллами, уточнить показания к оперативному вмешательству, его объем, тактику.

В тех случаях, когда развитие фиброза сочетается с выраженными процессами очищения и рубцевания каверн, с частичным исчезновением в их стенках специфических изменений, фиброзно-кавернозный туберкулез переходит в цирротический.

Туберкулез легких цирротический. Исход заболевания — обширное поражение ткани легких, а именно: развиваются фиброз, бронхоэктазы, эмфизема легких, выражены признаки легочной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Рентгеновское исследование: в области пораженных участков отмечаются диффузное понижение прозрачности за счет фиброзных изменений, четко очерченные плотные очаги. Непораженные участки легких эмфизематозно расширены, а цирротически сморщенная доля легкого значительно уменьшена в объеме. При циррозе верхней доли корень подтянут кверху, тяжист и хвостовая часть его напоминает симптом «плакучей ивы»; средостение смещено в сторону цирроза; диафрагма уплощена, мало подвижна, в зоне поражения межреберные промежутки сужены; отмечаются плевральные наложения.

При цирротическом туберкулезе легких рентгеновская продольная томография позволяет определить деформацию, неравномерное расширение и сужение бронхов различного калибра, утолщение их стенок, бронхоэктазы, туберкулезные очаги, туберкулемы, каверны, признаки активности туберкулезного процесса и бронхогенной диссеминации, изменения эмфизематозного и индуративного характера, симптомы легочной гипертензии, провести дифференциальную диагностику.

Рентгеновская компьютерная томография помогает оценить имеющиеся изменения, несмотря на наличие плевральных наложений и смещение срединной тени, маскирующих процесс. Разрешающая способность ее выше, чем рентгеновская продольная томография.

Бронхография в пораженной доле выявляет деформацию или стеноз бронхов, их цилиндрические или мешотчатые расширения.

Ангиопульмонография обнаруживает резкое объединение и деформацию сосудов.

Туберкулез трахеи и бронхов представляет собой осложнение у больных с деструктивными формами туберкулеза легких и массивным бактериовыделением. В ряде случаев поражение бронхов возникает в результате перехода воспалительного процесса с внутригрудных лимфатических узлов на стенку бронха. Различают инфильтративную язвенную и свищевую формы туберкулеза бронхов.

При рентгеновском исследовании обнаруживают изменения ширины просвета и толщины стенок бронха, выбухание или прерывистость внутреннего контура бронха на отдельных участках. Вместе с тем находят нарушение вентиляции отдельных сегментов и долей легких (гиповентиляция, клапанное вздутие легкого, ателектаз), бронхогенное обсеменение без явлений деструкции в легких. Чтобы уточнить и окончательно установить диагноз, показана бронхоскопия.

Выявить изменения в мелких бронхах, изучить состояние их стенок, а также специфические изменения в окружающей легочной ткани и лимфатических узлах могут рентгеновская продольная томография и рентгеновская компьютерная томография. Последняя обладает большими диагностическими возможностями, она эффективнее при оценке распространенности процесса, изменений бронхов после оперативных вмешательств.

Туберкулема — клиническая форма туберкулеза легких, характеризующаяся появлением одной или нескольких (часто образующих конгломерат) крупных туберкулем, окруженных мало измененной легочной тканью. Представляет собой опухолевидный инкапсулированный очаг творожистого некроза при вторичном туберкулезе.

При рентгеновском исследовании выявляется неправильное округлое образование диаметром более 1,5 см. Чаще всего обнаруживаются солитарные туберкулемы, реже — множественные. Излюбленная локализация их — кортикальные отделы верхней доли легкого, причем в I и II сегментах, реже в нижней (VI сегмент) и крайне редко — в средней доле. Размеры туберкулемы различны — от 2 до 8 см, чаще 2–3 см. В зоне расположения туберкулем, как правило, отмечаются плевропульмональные рубцы, уплотнение реберной и междолевой плевры, очаговые тени.

Различают конгломератные и слоистые туберкулемы. Первые развиваются из казеозно-пневмонических очагов лобулярного характера. Контуры их четкие, но обычно фестончатые. Недавно возникшие и небольшой величины они чаще дают гомогенное затемнение округлой формы. При большей давности и значительных размерах их форма неправильно округлая или овальная, структура неоднородная — по периферии имеются более плотные и кальцинированные включения.

Если туберкулема прогрессирует, фокусное образование увеличивается, контуры его становятся нечеткими вследствие перифокальной инфильтрации. Происходит концентрический рост туберкулемы, создающий ее слоистость. Расплавление казеозного содержимого сопровождается появлением в фокусе участков просветления, а снаружи — нарастанием воспалительной инфильтрации по ходу сосудисто-бронхиальных пучков (дорожка оттока) и появлением очагов отсева вокруг.

Распад конгломератных туберкулом может быть множественным и мелкофокусным. Сливаясь, полости распада могут давать одну крупную полость, иногда распад дает небольшие краевые просветления щелевидной или серповидной формы. В полостях нередко содержатся секвестроподобные включения.

Стенки, образующейся при распаде туберкуломы полости, вначале толстые, затем, по мере рассасывания пристеночных казеозных масс, становятся все тоньше, и опорожненная туберкулома подобна каверне.

Туберкулезный бронхаденит — специфическое поражение внутригрудных лимфатических узлов при туберкулезной инфекции. Различают два основных варианта бронхаденита: с неосложненным и осложненным течением. Рентгеновские симптомы неосложненного бронхаденита обусловлены изменениями в области корней легких и зависят от величины и локализации увеличенных внутригрудных лимфатических узлов. Различают следующие формы неосложненного бронхаденита: малую (незначительная гиперплазия), большую (туморозную) и с частичной или полной кальцинацией лимфатических узлов. При осложненном течении бронхаденита воспалительный процесс с капсулы узла распространяется на легочную паренхиму, медиастинальную плевру, на стенку бронха. Поэтому рентгеновская картина обусловлена изменениями в легких, в корневой зоне и средостении.

Инфильтративный бронхаденит характеризуется гиперплазией лимфатических узлов и выраженным перифокальным воспалением. Корень или отдельные корни его участки увеличиваются, тень корня уплотняется. Линия наружного контура корня делается неясной и размытой от воспалительного уплотнения перибронхиальной, периваскулярной и межуточной тканей легкого.

Т уморозный

бронхаденит проявляется резкой

гиперплазией лимфатических узлов

сре-достения. Перифокальные явления в

прилегающей легочной ткани обычно

отсутствуют. Тень корня увеличена, менее

структурна, отдельные сосудистые стволы

корня плохоразличимы.

Проекции бронхов менее отчетливы, тень

корня почти сливается с тенью средостения.

Наружная линия корня

волнообразная или бугристая, как правило,

отчетливая, хотя и не всегда резкая. На

стороне поражения легочной рисунок

несколько усилен, прилежащие листки

междолевой плевры уплотнены.

уморозный

бронхаденит проявляется резкой

гиперплазией лимфатических узлов

сре-достения. Перифокальные явления в

прилегающей легочной ткани обычно

отсутствуют. Тень корня увеличена, менее

структурна, отдельные сосудистые стволы

корня плохоразличимы.

Проекции бронхов менее отчетливы, тень

корня почти сливается с тенью средостения.

Наружная линия корня

волнообразная или бугристая, как правило,

отчетливая, хотя и не всегда резкая. На

стороне поражения легочной рисунок

несколько усилен, прилежащие листки

междолевой плевры уплотнены.