- •Л. П. Галкин, а. Н. Михайлов

- •Isbn 978-985-506-037-7 удк 616-073.75(07)

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Рентгеновское исследование

- •М. И. Неменов

- •2.1.1. Основные виды рентгеновского исследования

- •Г. А. Зедгенидзе

- •С. А. Рейнберг

- •Б. М. Сосина

- •М. М. Марквардэ

- •Г. Д. Голуб

- •И. И. Лазюк

- •А. Н. Михайлов

- •2.2. Радионуклидное исследование

- •2.2.1. Общие сведения

- •2.2.2. Характеристика радионуклидов

- •2.2.3. Радионуклидная диагностика

- •2.3. Свойства ионизирующих излучений

- •2.4. Определение (физическая сущность) единиц измерения ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4

- •4.1. Рентгеноанатомическая характеристика костно-суставного аппарата

- •4.2. Рентгенодиагностика переломов и вывихов

- •4.2.1. Характеристика переломов при изучении рентгенограмм

- •4.2.2. Признаки заживления переломов

- •4.3. Переломы и вывихи в различных участках скелета

- •4.4. Рентгенологические признаки нарушений

- •4.4.1. Нарушения, характеризующиеся уменьшением количества костной ткани

- •4.4.2. Изменения структуры, протекающие с увеличением

- •4.5. Рентгенологические признаки наиболее часто

- •4.5.1. Воспалительные заболевания костей

- •4.5.2. Асептические некрозы и остеохондропатии

- •4.5.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •4.5.3.1. Опухоли некоторых типичных локализаций, поражающие кости

- •4.5.4. Заболевания суставов, сухожильных влагалищ и сумок

- •4.5.5. Изменения в скелете при некоторых заболеваниях

- •4.6. Роль радионуклидного исследования

- •4.6.1. Методики исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •5.1. Методы исследования легких

- •5.2. Последовательность изучения

- •5.3. Основы рентгеноанатомии грудной клетки

- •И боковой проекциях

- •Бронхи заполнены контрастным веществом

- •5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

- •5.4.1. Анализ легочного рисунка

- •5.5. Характеристика теней на рентгенограммах легких

- •5.6. Характеристика просветлений на рентгенограммах легких

- •5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

- •(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

- •5.8. Лучевое исследование при некоторых заболеваниях легких

- •5.8.1. Воспалительные заболевания

- •В. X. Фанарджян

- •5.8.2. Туберкулез легких

- •5.8.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания легких,

- •5.8.4. Паразитарные заболевания легких

- •5.8.5. Пневмокониозы

- •5.8.6. Заболевания плевры

- •5.8.7. Заболевания средостения

- •5.8.8. Аномалии развития легких

- •5.9. Радионуклидные исследования при заболеваниях легких

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6

- •6.1. Методика рентгенологического исследования

- •6.2. Последовательность изучения рентгеновского

- •6.3. Изменения отделов сердца, выявляемые

- •6.3.1. Приобретенные пороки

- •6.3.2. Врожденные пороки сердца

- •6.4. Лучевое исследование при заболеваниях,

- •6.5. Лучевое исследование при наиболее часто встречающихся заболеваниях сосудов

- •6.6. Радионуклидные методы исследования в кардиологии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •7.1. Рентгенологическая симптоматика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •И антральном отделе желудка

- •7.2. Краткие сведения по частной лучевой диагностике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

- •7.2.1. Пищевод

- •(Схемы с рентгенограмм)

- •7.2.2. Нарушения со стороны пищевода, связанные с механическими и термическими воздействиями

- •7.2.3. Рентгеновская картина пищевода при некоторых заболеваниях

- •7.2.4. Желудок

- •7.2.4.1. Изменения в желудке, связанные с пороками развития

- •7.2.4.2. Изменения в желудке, связанные с функциональными нарушениями

- •7.2.4.3. Изменения в желудке при некоторых заболеваниях

- •Желудка при единичном полипе на задней стенке в антральном отделе

- •С изъеденными контурами при смешанной форме рака в нижней трети тела желудка

- •И субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие рубцевания язв тела и антрального отдела

- •7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

- •7.2.6. Тощая и подвздошная кишки

- •Опухоли тонкой кишки

- •7.2.7. Толстая кишка

- •7.2.7.1. Аномалии толстой кишки и заболевания, развивающиеся на их основе

- •7.2.7.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.7.3. Непроходимость толстой кишки

- •7.2.7.4. Опухоли толстой кишки

- •7.2.8. Печень и желчные пути

- •7.2.8.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •7.2.8.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.8.3. Опухоли печени, желчных ходов и желчного пузыря

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8

- •8.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •8.1.1. Рентгенологическое исследование

- •Вещества в верхнем полюсе правой почки. Схема

- •Тугое заполнение мочевого пузыря (а). Дивертикул мочевого пузыря (б). Схемы

- •8.1.2. Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы

- •8.1.3. Компьютерная томография почек

- •8.2. Данные лучевого исследования при некоторых заболеваниях почек

- •8.2.1. Аномалии развития

- •8.2.2. Воспалительные заболевания

- •8.2.3. Опухоли почек и мочевыводящих путей

- •8.2.4. Травматические повреждения почек

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Краткий исторический обзор развития лучевой

- •Глава 2. Краткая общая характеристика методов лучевого

- •Глава 3. Методика изучениярентгеновских снимков и данных

- •Глава 4. Лучевое исследование костей и суставов 27

- •Глава 5. Лучевое исследование органов дыхания 87

- •Глава 6. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой

- •Глава 7. Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта 181

- •Глава 8. Лучевое исследование мочевыделительной системы 243

- •Галкин Леонид Порфирьевич Михайлов Анатолий Николаевич основы лучевой диагностики

- •246000, Г. Гомель, ул. Ланге, 5

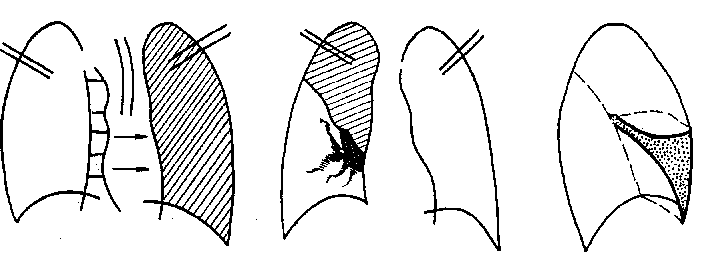

5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Ателектаз (рис. 28) — состояние легкого или части его, при котором альвеолы не содержат или почти не содержат воздуха и представляются спавшимися.

А

Рис.

28.

Аталектаз левого легкого, верхней доли

правого легкого, средней доли правого

легкого

(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

телектаз легкого врожденный

— ателектаз нефункционировавших легких

или частей легких, например, у

мертворожденных или недоношенных детей,

при аспирации новорожденным околоплодных

вод. Разновидностью является

дизонтогенетический ателектаз, в основе

которого лежит аномалия развития

бронхиального дерева.

Ателектаз легкого приобретенный — развивается в функционировавшем до этого легком в результате закупорки бронха опухолью, инородным телом, а также при некоторых других заболеваниях.

Рентгеновское исследование: в первые часы после закупорки бронха тень ателектазированного участка легкого неравномерная. Затем затемнение становится равномерным, треугольной формы, с ровными вогнутыми и четкими контурами, типичной локализации, соответствующей определенной доле или сегменту, объем которых уменьшен. Это влечет за собой увеличение и перемещение смежных частей легкого, а иногда и изменение положения соседних органов (высокое стояние диафрагмы, смещение корня и средостения к области поражения). Наблюдается и сужение межреберных промежутков. Нередко, особенно когда дело касается крупных бронхов, отмечаются рентгенофункциональные симптомы: симптом Гольцкнехта-Якобсона, толчкообразное смещение средостения в больную сторону при резком вдохе (симптом Вестермарка) или симптом кашлевого толчка, коромыслоподобные (парадоксальные) движения куполов диафрагмы при дыхании.

Рентгеновская компьютерная томография: гиповентиляция проявляется умеренным расширением, незначительным сближением сосудистых ветвей и нечеткостью их контуров. Показатель плотности легочной ткани в пораженных участках в среднем составляет 624 ед.Н (в норме в среднем 760 ед.Н). Полная облитерация просвета бронха сопровождается уменьшением объема ателектазированной части легкого, структура которой гомогенная, контуры ровные, полигональные или слегка волнистые. В зависимости от срока облитерации бронха показатель плотности ателектаза варьирует от — 5 до 23 ед.Н. Часть ателектазов может расправиться, тогда как другая — необратима и часто осложняется карнификацией.

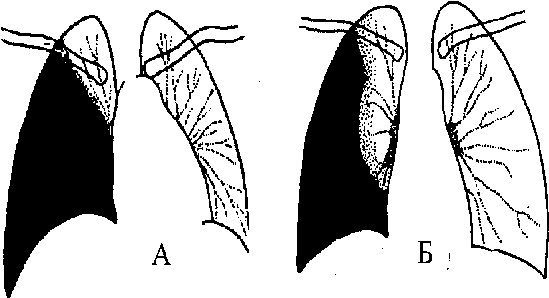

Г

Рис.

29.

Косая верхняя граница тени жидкости

при гидротораксе (А). При

осумковании жидкости верхняя граница

меняется (Б). Средостение смещено в

проти-воположную сторону

Выявляют затемнение в задненаружном отделе с кажущейся верхней косой границей. (Объясним рис. 30.) Если граница жидкости располагается выше уровня заднего конца IV–V ребер, говорят о тотальном гидротораксе, если между V и VII ребрами, достигая угла лопатки, — о среднем гидротораксе. Малый гидроторакс — это когда уровень жидкости не достигает угла лопатки. Правильное распознавание строится с учетом анамнеза и повреждений (переломы ребер, эмфизема легких, тканей груди и пр.). Без затруднений в плевральной полости обычно обнаруживается одновременное наличие воздуха и жидкости — гидропневмоторакс, при котором верхний уровень жидкости всегда горизонтальный. Ограниченный гидроторакс занимает небольшой участок плевральной полости, окруженный спайками. Различают верхушечный, междолевой, наддиафрагмальный, паракостальный и парамедиастинальный гидротораксы с соответствующей локализацией и характерной рентгеновской картиной.

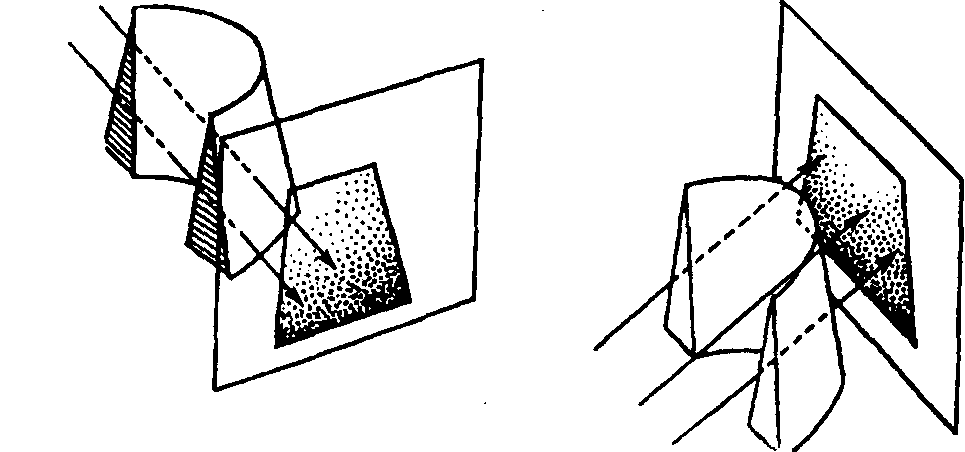

П

Рис.

30.

Формирование кажущейся косой

верхней гра-ницы

тени жидкости в плевральной полости

(по Fleishner

и А. Е. Прозорову)

В зоне поражения определяются усиление и деформация легочного рисунка, местами с отчетливой ячеистостью, небольшие участки просветления (буллезной эмфиземы) и затемнения (ателектазы), грубые тяжи, исходящие из корня и постепенно исчезающие к периферии. Нередко наблюдаются изменения плевры, обусловливающие снижение прозрачности легочного поля в том или ином участке, либо видимая тень междолевой плевры, либо деформация купола диафрагмы. При бронхографии выявляются изменения, типичные для хронического бронхита или бронхоэктазов.

П

Рис.

31.

Схема с рентгенограммы грудной клетки

при

гидропневмотораксе. Тень имеет

горизонтальную

верхнюю границу, над ней

—

просветление

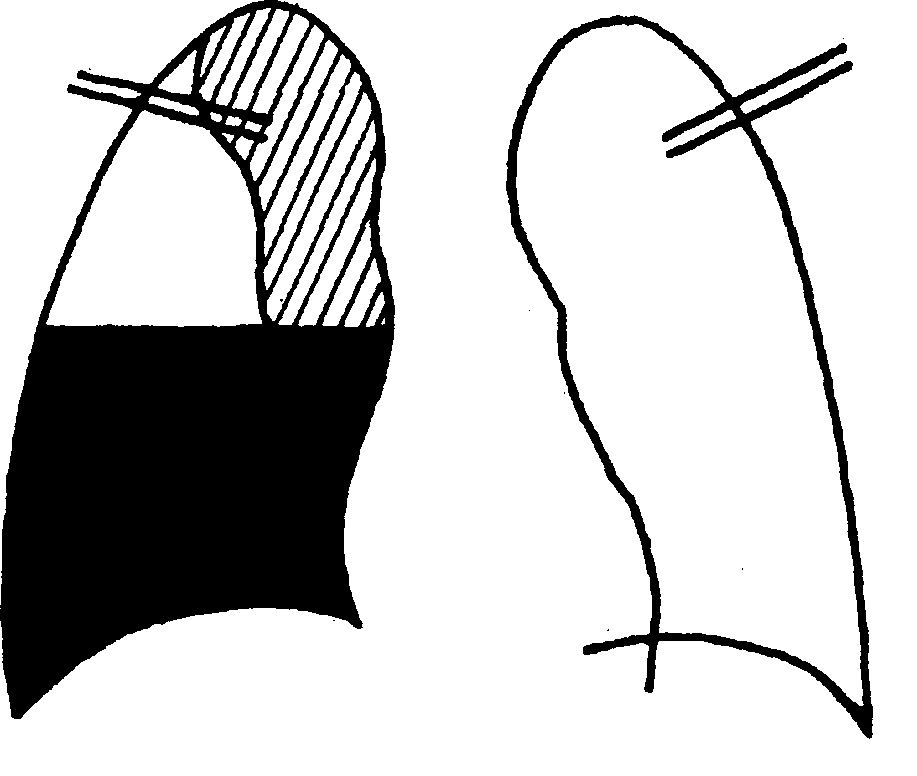

Рентгеновская картина. Небольшое количество воздуха в плевральной полости лучше видно на снимках при максимальном выдохе. Определяется развертывание реберно-диафрагмального синуса, а также полоса просветления разных размеров, вызванная спадением легкого. В спавшемся легком отмечается усиление рисунка и диффузное снижение прозрачности. В зависимости от количества воздуха, попавшего в плевру и наличие плевральных спаек, обнаруживается полное или частичное спадение легкого.

Если пневмоторакс сопровождается наличием жидкости в плевральной полости (кровь в плевральной полости при травме, попадание газа в плевральную полость при пункции по поводу эксудативного плеврита) на рентгенограмме виден газ и тень жидкости с горизонтальным уровнем над ней.

Цирроз легкого — разрастание фиброзной ткани в легком, сопровождающееся перестройкой его структуры и сморщиванием. Развивается при длительном воспалительном процессе. Часто сопровождается формированием бронхоэктазов и эмфиземой.

Эмфизема легких характеризуется увеличенным содержанием в легких воздуха или стойким увеличением размеров воздушных пространств, расположенных дистальнее терминальных брохиол и сопровождающихся деструктивными измененимя стенок альвеол.

Рентгеновское исследование можно довольно часто наблюдать изменения грудной клетки в виде бочко- или колоколообразной формы с горизонтально идущими задними отрезками ребер и расширенными межреберными промежутками, отмечается симптом «зияния» переднего средостения (расширение загрудинного пространства). Прозрачность легочной ткани повышена, изменение ее при максимальном вдохе и выдохе незначительное (проба Ю.Н. Соколова). Экскурсия диафрагмы при форсированном дыхании уменьшена. Легочный рисунок разрежен и обеднен. Корни легких расширены и выглядят в виде запятых. У больных эмфиземой легких наблюдается легочное сердце. Однородное повышение прозрачности нижних легочных полей, обеднение легочного рисунка, низкое стояние диафрагмы и «висячее сердце» более характерны для диффузной эмфиземы. При обструктивном бронхите, сопровождающемся обструктивной эмфиземой, более прозрачными выглядят верхние отделы легких, прозрачность нижних отделов значительно меньше вследствие перибронхита, пневмосклероза, связанного с перенесенными пневмониями, микроателектазов, а также расширения легочных артерий.

Рентгеновская продольная томография: выявляются редукция мелких артерий, сужение средних ветвей и расширение основных стволов легочной артерии, а также эмфизематозные буллы, расположенные преимущественно субплеврально, чаще в I–II сегментах. Буллы чаще множественные, в основном до 3 см в диаметре, неправильно-овальной формы.

Рентгеновская компьютерная томография: регистрирует уменьшение плотности паренхимы легких до –8 ед. Н и более. Имеет место различие между выше- и нижележащими отделами легких в пределах 115–130 ед. Н из-за повышенного кровенаполнения этих отделов. При выраженной декомпенсированной эмфиземе плотность паренхимы легких снижается до 92525 ед. Н. Перепад показателей плотности у больных эмфиземой на высоте вдоха и выдоха примерно на 50% ниже, чем у здоровых лиц, и составляет в среднем соответственно 5420 и 11530 ед. Н. Нередко наружный контур легких волнистый вследствие вдавления паренхимы в межреберные промежутки. Часто наблюдаются медиастинальные легочные грыжи. В редких случаях могут быть выявлены аваскулярные поля.