- •Л. П. Галкин, а. Н. Михайлов

- •Isbn 978-985-506-037-7 удк 616-073.75(07)

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Рентгеновское исследование

- •М. И. Неменов

- •2.1.1. Основные виды рентгеновского исследования

- •Г. А. Зедгенидзе

- •С. А. Рейнберг

- •Б. М. Сосина

- •М. М. Марквардэ

- •Г. Д. Голуб

- •И. И. Лазюк

- •А. Н. Михайлов

- •2.2. Радионуклидное исследование

- •2.2.1. Общие сведения

- •2.2.2. Характеристика радионуклидов

- •2.2.3. Радионуклидная диагностика

- •2.3. Свойства ионизирующих излучений

- •2.4. Определение (физическая сущность) единиц измерения ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4

- •4.1. Рентгеноанатомическая характеристика костно-суставного аппарата

- •4.2. Рентгенодиагностика переломов и вывихов

- •4.2.1. Характеристика переломов при изучении рентгенограмм

- •4.2.2. Признаки заживления переломов

- •4.3. Переломы и вывихи в различных участках скелета

- •4.4. Рентгенологические признаки нарушений

- •4.4.1. Нарушения, характеризующиеся уменьшением количества костной ткани

- •4.4.2. Изменения структуры, протекающие с увеличением

- •4.5. Рентгенологические признаки наиболее часто

- •4.5.1. Воспалительные заболевания костей

- •4.5.2. Асептические некрозы и остеохондропатии

- •4.5.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •4.5.3.1. Опухоли некоторых типичных локализаций, поражающие кости

- •4.5.4. Заболевания суставов, сухожильных влагалищ и сумок

- •4.5.5. Изменения в скелете при некоторых заболеваниях

- •4.6. Роль радионуклидного исследования

- •4.6.1. Методики исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •5.1. Методы исследования легких

- •5.2. Последовательность изучения

- •5.3. Основы рентгеноанатомии грудной клетки

- •И боковой проекциях

- •Бронхи заполнены контрастным веществом

- •5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

- •5.4.1. Анализ легочного рисунка

- •5.5. Характеристика теней на рентгенограммах легких

- •5.6. Характеристика просветлений на рентгенограммах легких

- •5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

- •(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

- •5.8. Лучевое исследование при некоторых заболеваниях легких

- •5.8.1. Воспалительные заболевания

- •В. X. Фанарджян

- •5.8.2. Туберкулез легких

- •5.8.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания легких,

- •5.8.4. Паразитарные заболевания легких

- •5.8.5. Пневмокониозы

- •5.8.6. Заболевания плевры

- •5.8.7. Заболевания средостения

- •5.8.8. Аномалии развития легких

- •5.9. Радионуклидные исследования при заболеваниях легких

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6

- •6.1. Методика рентгенологического исследования

- •6.2. Последовательность изучения рентгеновского

- •6.3. Изменения отделов сердца, выявляемые

- •6.3.1. Приобретенные пороки

- •6.3.2. Врожденные пороки сердца

- •6.4. Лучевое исследование при заболеваниях,

- •6.5. Лучевое исследование при наиболее часто встречающихся заболеваниях сосудов

- •6.6. Радионуклидные методы исследования в кардиологии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •7.1. Рентгенологическая симптоматика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •И антральном отделе желудка

- •7.2. Краткие сведения по частной лучевой диагностике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

- •7.2.1. Пищевод

- •(Схемы с рентгенограмм)

- •7.2.2. Нарушения со стороны пищевода, связанные с механическими и термическими воздействиями

- •7.2.3. Рентгеновская картина пищевода при некоторых заболеваниях

- •7.2.4. Желудок

- •7.2.4.1. Изменения в желудке, связанные с пороками развития

- •7.2.4.2. Изменения в желудке, связанные с функциональными нарушениями

- •7.2.4.3. Изменения в желудке при некоторых заболеваниях

- •Желудка при единичном полипе на задней стенке в антральном отделе

- •С изъеденными контурами при смешанной форме рака в нижней трети тела желудка

- •И субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие рубцевания язв тела и антрального отдела

- •7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

- •7.2.6. Тощая и подвздошная кишки

- •Опухоли тонкой кишки

- •7.2.7. Толстая кишка

- •7.2.7.1. Аномалии толстой кишки и заболевания, развивающиеся на их основе

- •7.2.7.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.7.3. Непроходимость толстой кишки

- •7.2.7.4. Опухоли толстой кишки

- •7.2.8. Печень и желчные пути

- •7.2.8.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •7.2.8.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.8.3. Опухоли печени, желчных ходов и желчного пузыря

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8

- •8.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •8.1.1. Рентгенологическое исследование

- •Вещества в верхнем полюсе правой почки. Схема

- •Тугое заполнение мочевого пузыря (а). Дивертикул мочевого пузыря (б). Схемы

- •8.1.2. Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы

- •8.1.3. Компьютерная томография почек

- •8.2. Данные лучевого исследования при некоторых заболеваниях почек

- •8.2.1. Аномалии развития

- •8.2.2. Воспалительные заболевания

- •8.2.3. Опухоли почек и мочевыводящих путей

- •8.2.4. Травматические повреждения почек

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Краткий исторический обзор развития лучевой

- •Глава 2. Краткая общая характеристика методов лучевого

- •Глава 3. Методика изучениярентгеновских снимков и данных

- •Глава 4. Лучевое исследование костей и суставов 27

- •Глава 5. Лучевое исследование органов дыхания 87

- •Глава 6. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой

- •Глава 7. Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта 181

- •Глава 8. Лучевое исследование мочевыделительной системы 243

- •Галкин Леонид Порфирьевич Михайлов Анатолий Николаевич основы лучевой диагностики

- •246000, Г. Гомель, ул. Ланге, 5

Глава 1

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

В 1895 г. Вильгельм Конрад Рентген, физик, профессор Вюрцбургского университета в Германии, проводя изучение свойств катодных лучей, обратил внимание на свечение экрана, покрытого платиноцианистым барием, при включении вакуумной круксовой трубки. Огромная заслуга Рентгена состоит в оценке открытого явления и заключении о существовании нового, дотоле неизвестного вида лучей, обладающих свойствами проникать через непроницаемые для видимого света преграды, вызывать засвечивание фотоэмульсии и свечение флюоресцирующих экранов.

В январе 1896 г. было опубликовано первое сообщение В. К. Рентгена «О новом виде лучей», был публично произведен первый рентгеновский снимок.

Н.Г.

Егоров

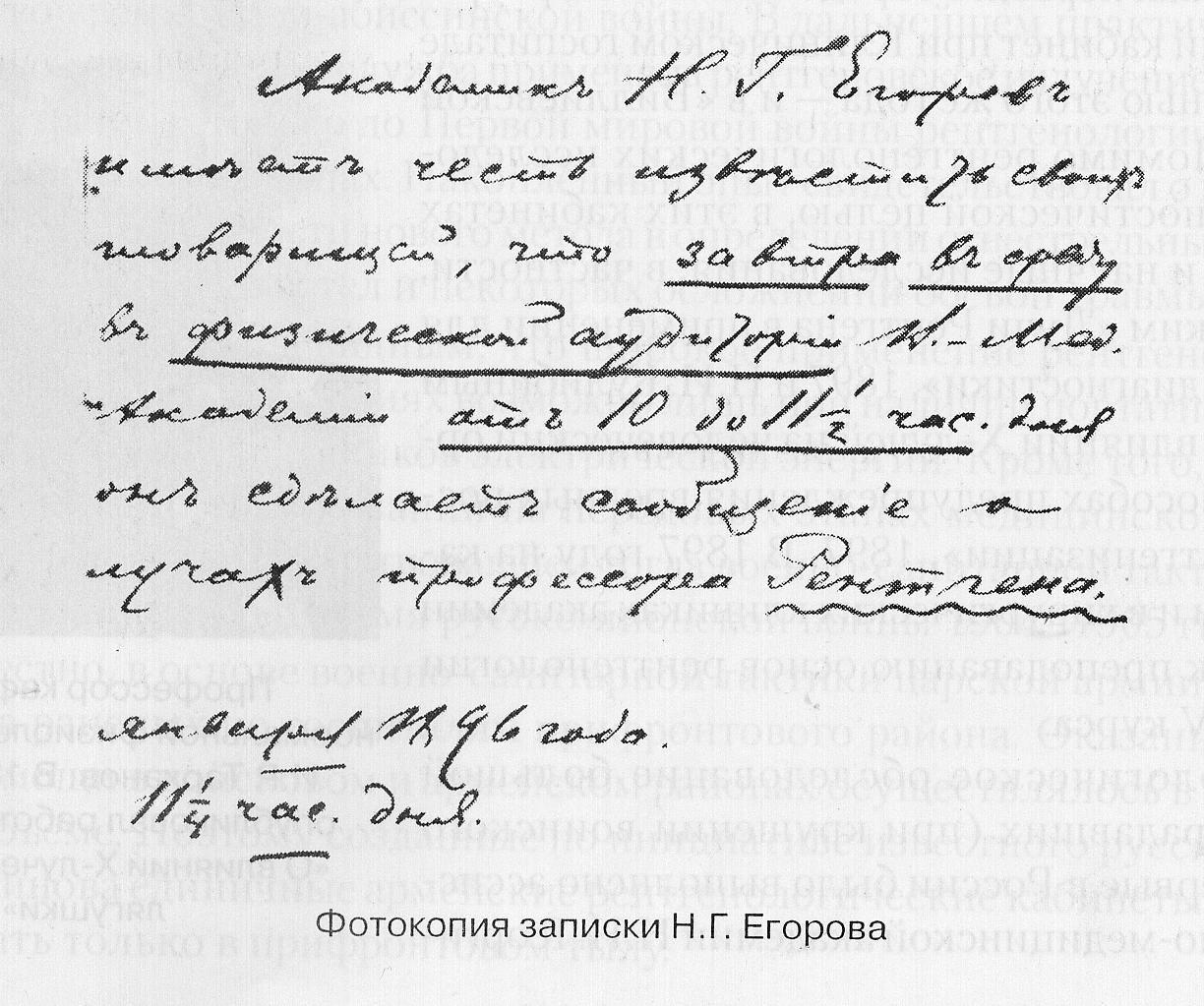

Фотокопия

записки Н.Г. Егорова профессор

кафедры физики

ВМедА

Немедленно после этого гениального открытия началось быстрое распространение его по всему миру. Так, уже в январе 1896 г. была изготовлена первая в России рентгеновская трубка, 16 января Н. Г. Егоров в Медико-хирургической академии, а также И. И. Боргман и А. Л. Гершун в Петербургском университете выполнили рентгеновские снимки кисти.

В

Ассистент

кафедры нормаль-ной

анатомии

ВмедА В. Н. Тонков в

1896 г. выполнил работу

— «О

применении Х-лучей Рентена

к изучению роста скелета» (тема

ра-боты цитируется по подлиннику)

В последующие годы развитие рентгенологии шло бурными темпами. В 1918 г. в Пе-трограде был основан научно-исследователь-ский рентгеновский институт. Позднее такие институты были открыты в Харькове, Киеве, Москве и других городах.

Огромную роль в развитии рентгенологии сыграли многие ученые России: И. Р. Тарханов, Я. Т. Диллон, Н. И. Неменов, И. С. Рейнберг, Д. Г. Рохлин, Г. А. Зедгенидзе, В. А. Дьяченко, Л. Д. Линденбратен, Л. С. Розенштраух и другие. В Республике Беларусь внесли значительный вклад в рентгенологию Б. М. Сосина, М. М. Маркварде, А. Н. Михайлов, И. И. Лазюк, Г. Д. Голуб и другие рентгенологи. Они сыграли большую роль в развитии науки, внедрении ряда научных разработок в практику и подготовке специалистов для лечебных учреждений.

В

Выпускник

ВмедА,

военно- морской

врач В.С. Кравченко.

Проводил

рентгенологические

исследования

раненных на крей- сере

«Аврора» во время Цусим- ского

боя

Внедрение в практику лучевой диагностики радионуклидного исследования позволило получить новые сведения о топографии и функциях целого ряда органов. Работы В. К. Модестова, Г. А. Зубовского, Ю. Н. Касаткина и других показывают огромное значение этой науки для диагностики целого ряда заболеваний.

Наконец, появление компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) открыло совершенно новые возможности для визуализации головного мозга, органов живота, малого таза, позвоночника и т.д.

Широко внедрено в медицинскую практику ультразвуковое исследование (УЗИ). УЗИ позволяет получить сведения о структуре щитовидной железы, внутренних структурах сердца, данные о состоянии поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, почек, органов малого таза.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что современное лучевое исследование различных органов и систем больного человека стало комплексным, оно не может ограничиваться чем-то одним, должно опираться на данные различных методов, каждый из которых вносит свою лепту в построение клинического диагноза.

Во время русско-японской войны 1904 г. в Русской армии и военно-морском флоте

впервые проводились рентгенологические исследования раненных