- •Лекции по курсу биохимия и молекулярная биология для студентов направления биология

- •Оглавление

- •Введение

- •Модуль 1. Статическая биохимия

- •Лекция 1

- •Строение, свойства, биологическая роль

- •Моно – и олигосахаридов

- •Классификация углеводов

- •Моносахариды

- •Стереоизомерия моносахаридов

- •Представители моносахаридов

- •Олигосахариды

- •Отдельные представители дисахаридов

- •Лекция 2 строение, свойства, биологическая роль

- •Отдельные представители полисахаридов

- •Лекция 3 строение, свойства, биологическая роль простых липидов

- •Классификация

- •Стероиды

- •Желчные кислоты

- •Лекция 4 строение, свойства, биологическая роль сложных липидов

- •Лекция 5 аминокислотный состав белков Белки и их функции

- •Функции белков

- •Элементарный состав белков

- •Методы выделения и очистки белков

- •Аминокислотный состав белков

- •Химические свойства аминокислот

- •Классификация аминокислот, заменимые и незаменимые аминокислоты

- •Лекция 6 уровни структурной организации белков Структурная организация белков

- •Первичная структура белка: методы исследования. Структурные особенности пептидной связи

- •Номенклатура пептидов и полипептидов. Природные пептиды: глутатион, карнозин, ансерин, грамицидин s, окситоцин, энкефалины

- •Отдельные представители пептидов

- •Вторичная структура белков: -спираль, ее основные характеристики, -структура, -изгиб. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры. Сверхвторичные (надвторичные) структуры белка

- •Третичная структура белков. Типы нековалентных связей, стабилизирующих третичную структуру. Роль s-s-мостиков в формировании третичной структуры некоторых белков

- •Заимодействия между субъединицами, стабилизирующие четвертичную структуру. Функциональное значение четвертичной структуры белков

- •Лекция 7

- •Физико-химические свойства белков

- •Ионизация, гидратация, растворимость,

- •Осмотические и онкотические свойства, оптические свойства

- •Молекулярная масса и размеры белков. Методы определения молекулярной массы белков. Необходимость применения комплекса методов для точной оценки молекулярной массы белков

- •Денатурация белков

- •Лекция 8 классификация белков. Простые и сложные белки Принципы классификации белков

- •Фибриллярные белки

- •Глобулярные белки

- •Сложные белки

- •Липопротеины

- •Гликопротеины

- •Протеогликаны

- •Фосфопротеины

- •Металлопротеины

- •Нуклеопротеины

- •Хромопротеины

- •Гемоглобин

- •Миоглобин

- •Цитохромы электронтранспортной цепи

- •Хлорофиллы

- •Флавопротеины

- •Лекция 9 сложные белки Гликопротеины

- •Фосфопротеины

- •Липопротеины

- •Металлопротеины

- •Лекция 10 строение, свойства, биологическая роль нуклеотидов

- •Циклические нуклеотиды

- •Лекция 11 строение, свойства, биологическая роль нуклеиновых кислот

- •Рибосомальные рнк

- •Лекция 12 витамины – биологическая роль, классификация. Водорастворимые витамины

- •Витамин в1 (тиамин)

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Витамин в3 (рр, никотиновая кислота, никотинамид)

- •Витамин в5 (пантотеновая кислота)

- •Витамин в6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин)

- •Витамин в9 (фолиевая кислота)

- •Витамин в12 (кобалами)

- •Витамин н (биотин)

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Витамин р (рутин)

- •Лекция 13 жирорастворимые витамины Витамин а (ретинол)

- •Витамин d (кальциферол)

- •Витамин е (токоферол)

- •Витамин к (нафтохинон)

- •Лекция 14

- •Ферменты – строение: свойства, механизм действия

- •Понятие о ферментах.

- •Сущность явлений ферментативного катализа

- •Структурная организация ферментов

- •3. Роль металлов в регуляции aктивности ферментов

- •Изоферменты: биологическая роль

- •Механизм действия ферментов

- •Специфичность действия ферментов

- •Стационарная кинетика ферментативных реакций

- •Концентрация субстрата

- •Концентрация фермента

- •Температура

- •Уравнение Михаэлиса-Ментен

- •Единицы ферментов

- •Лекция 15

- •Ингибиторы ферментов

- •Регуляция каталитичекой активности ферментов

- •Изостерическая регуляция

- •Аллостерический контроль активности ферментов

- •Регуляция ферментов ковалентной модификацией

- •Регуляция ферментов ограниченным протеолизом (активация зимогенов)

- •Регуляция активности мультиэнзимных комплексов

- •Классификация и номенклатура ферментов

- •Характеристика отдельных классов ферментов

- •Ферменты в клинической диагностике. Энзимопатии

- •Модуль II. Динамическая биохимия

- •Катаболические, анаболические, амфиболические пути

- •Метаболизм углеводов

- •Расщепление углеводов в пищеварительном тракте

- •Переваривание углеводов в ротовой полости

- •Переваривание углеводов в кишечнике

- •Амилолитические ферменты: характеристика Панкреатическая -амилаза

- •Сахаразо-изомальтазный комплекс

- •Гликоамилазный комплекс

- •Трегалаза

- •Всасывание моносахаридов в тонком кишечнике и их дальнейший транспорт. Глюкозные транспортеры

- •Всасывание моносахаридов в кишечнике

- •Транспорт глюкозы из крови в клетки

- •Лекция 17

- •Анаэробный катаболизм углеводов

- •Анаэробное окисление глюкозы. Гликолиз. Внутриклеточная

- •Локализация процесса

- •Отдельные реакции гликолиза, их термодинамические характеристики. Образование 2,3-дифосфоглицерата в шунте Рапопорта-Люберинга

- •Расщепление гликогена (гликогенолиз). Строение, механизм действия и регуляция гликогенфосфорилазы

- •Спиртовое и молочнокислое брожение

- •Лекция 18

- •Аэробный катаболизм углеводов (часть 1)

- •Аэробный метаболизм пирувата. Митохондрии: структура

- •И энергетические функции

- •Окислительное декарбоксилирование пирувата. Строение

- •Цикл лимонной кислоты. Отдельные реакции цикла, их термодинамическая характеристики. Суммарное уравнение окисления ацетил-CоА в цикле Кребса

- •Лекция 19

- •Аэробный катаболизм углеводов (часть 2)

- •Регуляция цикла Кребса на уровне цитратсинтазы,

- •Изоцитратдегидрогеназы и -кетоглутаратдегидрогеназного комплекса

- •Амфиболическое значение цикла Кребса. Необходимость анаплеротических путей, пополняющих запас компонентов, участвующих в цикле

- •Зависимое от атp и биотина карбоксилирование пирувата: анаплеротический путь синтеза оксалоацетата

- •Пентозофосфатный путь (гексозомонофосфатный шунт)

- •Отдельные реакции пфп, их термодинамические характеристики.

- •Суммарное уравнение пентозофосфатного пути.

- •Регуляция пентозофосфатного пути на уровне

- •Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

- •Участки перекреста пфп с гликолизом

- •Циклический характер пфп

- •Лекция 20 биосинтез углеводов

- •Глюконеогенез

- •В последующей реакции, катализируемой ферментом фосфоенолпируваткарбоксикиназой, из оксалоацетата образуется фосфоенолпируват. Реакция Mg2-зависимая и донором фосфата служит gtp.

- •Лекция 21 расщепление пищевых и тканевых липидов

- •Катаболизм липидов

- •Всасывание продуктов расщепления липидов

- •Транспорт липидов

- •Метаболизм глицерола

- •Лекция 22 катаболизм жирных кислот

- •Активация жирной кислоты

- •Транспорт ацил-СоА в митохондрии

- •Катаболизм ненасыщенных жирных кислот

- •Катаболизм жирных кислот с нечетным числом атомов углерода

- •Образование кетоновых тел (кетогенез)

- •Кетоновые тела как источники энергии

- •Глиоксилатный цикл

- •Лекция 23 биосинтез жирных кислот и триацилглицеролов

- •Строение синтазы жирных кислот

- •Механизм синтеза жирных кислот

- •Транспорт ацетил-СоА из митохондрий в цитозоль

- •Образование малонил-СоА

- •Наращивание (элонгация) углеродной цепи жирной кислоты

- •Синтез других предельных и непредельных жк

- •Биосинтез триацилглицеролов

- •Лекция 24 биосинтез холестерола и желчных кислот

- •Биосинтез холестерола

- •Регуляция биосинтеза хс

- •Биосинтез желчных кислот

- •Лекция 25

- •Биологическое окисление. Ферменты, участвующие в биологическом окислении

- •Свободное окисление и его биологическая роль. Цитохром р-450

- •Микросомальная система окисления

- •Механизм гидроксилирования

- •Лекция 26

- •Цепь переноса электронов и протонов внутренней мембраны

- •Митохондрий (дыхательная цепь, редокс-цепь). Компоненты

- •Дыхательной цепи: флавопротеины, железосерные белки, коэнзим q, цитохромы в, с1, с, аа3. Топография дыхательных переносчиков

- •В редокс-цепи

- •Убихинон окисленный CoQ

- •Энергетическое значение ступенчатого транспорта электронов от окисляемых субстратов к молекулярному кислороду. Окислительное фосфорилирование в дыхательной цепи

- •Организация компонентов дыхательной цепи в виде четырех

- •Локализация пунктов сопряжения окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи на основании редокс-потенциалов, действия специфических ингибиторов (ротенон, амитал, антимицин а, цианид, со, NaN3)

- •Полные и редуцированные дыхательные цепи

- •Лекция 27

- •Строение атp-синтазного комплекса. Механизм образования атp. Обратимость реакции, катализируемой атp-синтазой. Разобщение транспорта электронов и синтеза атp; действие 2,4-динитрофенола

- •Механизм образования атp

- •Окисление цитоплазматического nadh в дыхательной цепи. Глицеролфосфатный и малат-аспартатный челночные механизм

- •Лекция 28 интеграция клеточного метаболизма

- •Основные аспекты регуляции метаболизма

- •Регуляция на уровне транскрипции

- •Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •Ковалентная модификация ферментов

- •Гормональная регуляция

- •Посттранскрипционная и посттрансляционная модификация макромолекул

- •Изменение концентрации метаболитов

- •Мембранная регуляция

- •Модуль III. Молекулярная биология лекция 29 репликация днк

- •Точность репликации

- •Репликация днк у эукариот

- •Репаративный синтез днк

- •Лекция 30 транскрипция (биосинтез рнк)

- •Транскрипция у прокариот

- •Инициация транскрипции

- •Элонгация транскрипции

- •Терминация транскрипции

- •Транскрипция у эукариот

- •Механизм индукции на примере Lac-оперона

- •Катаболитная репрессия

- •Лекция 31 тРансляция (биосинтез белка)

- •Роль тРнк в трансляции

- •Аминоацил-тРнк-синтетазы

- •Белоксинтезирующая система клетки

- •Эффективность трансляции

- •Точность белкового синтеза

- •Энергетические затраты на трансляцию

- •Посттрансляционные модификации полипептидной цепи

- •Библиографический список Основная литература

- •Дополнительная литература

Рибосомальные рнк

Они принимают участие в образовании рибонуклеопротеинов, формирующих немембранные комплексы – рибосомы. Клетки прокариот и эукариот содержат рибосомы, имеюшие общий план строения. В рибосомы входят высокомолекулярные рРНК, дающие начало 30S-40S- и 50S-60S-субчастицам рибосом; рРНК взаимодействуют с мРНК и аминоацил-тРНК в процессе трансляции. 5S-рРНК выступает в роли посредника между пептидилтрансферазным центром и доменом белкового фактора трансляции, обладающим GTP-азной активностью.

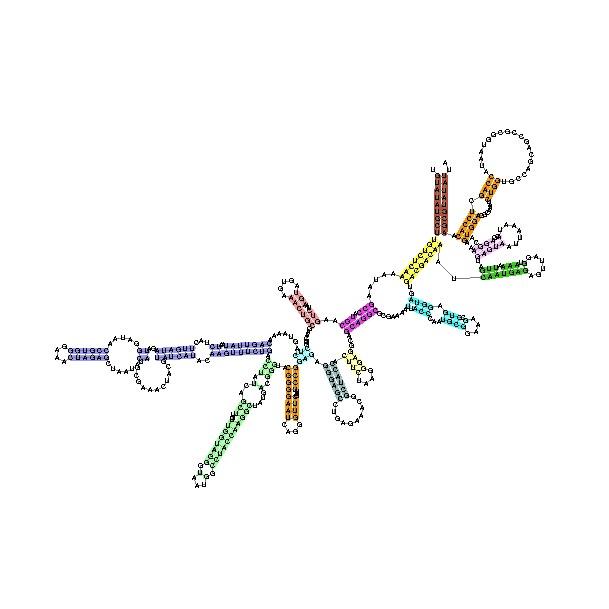

Рибосомальные РНК содержат несколько модифицированных нуклеотидов. Чаще всего это метильные производные азотистых оснований или рибозы. Вторичная структура рРНК характеризуется спирализацией самой на себя полирибонуклеотидной цепи. Биспиральные и линейные участки этих молекул формируют постоянные вариабельные домены, которые затем укладываются в более компактные структуры более высокого порядка (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Рибосомальная РНК

Остановимся на малых ядерных РНК. В ядрах всех эукариотических клеток содержится множество коротких и стабильных молекул РНК. Они локализованы в сплайсосомах млекопитающих и называются U-РНК из-за необычайно большого содержания урацила и его модифицированных форм.

Нуклеотидные последовательности всех U-РНК позвоночных совпадают на 95%. В сплайсосому, кроме пяти типов U-РНК, обладающих ферментативной активностью и названных рибозимами, входят еще 50 типов белков. Характерной чертой рибозимов является наличие липких концов, комплементарных концам интронов. Сплайсосома вырезает интроны – участки первичных транскриптов, не несущих информацию о белке.

В последние годы большой интерес исследователей направлен на изучение феномена малых РНК (siRNA). Различают цитоплазматические и ядерные малые РНК. В класс малых (коротких РНК) включают молекулы, содержащие от 20 до 300 нуклеотидов. Самые короткие из них – siRNA состоят из 21 – 28, а млекопитающих из 21 – 23 нуклеотидов. Особенностью этих молекул является то, что они в отличие от большинства других клеточных РНК, состоящих всего из одной цепи нуклеотидов, являются двунитчатыми. Нуклеотиды с противоположных цепей siRNA спариваются друг с другом по тем же законам комплементарности, которые формируют двунитчатые цепи в ДНК. Кроме того, по краям каждой из цепей siRNA всегда остаются два неспаренных нуклеотида.

Ядерным малым РНК отводится способность подавлять экспрессию генов у животныъх и растений. Эффект «гашения» определенных генов малыми РНК получил в молекулярной биологии название РНК-интерференции. Имеются доказательства, что у растений и низших животных организмов siRNA являются элементами «внутриклеточного иммунитета», позволяют быстро распознать и уничтожить чужую РНК.

Лекция 12 витамины – биологическая роль, классификация. Водорастворимые витамины

Витамины представляют собой сборную в химическом отношении группу низкомолекулярных органических веществ, жизненно необходимых для сбалансированного питания. Витамины не синтезируются в организме человека и животных или синтезируются, но в малых количествах, тканями, а также микрофлорой кишечника, присущей организму. Это недостаточно для нормальной жизнедеятельности. Для человека основными источниками витаминов являются высшие растения.

Между витаминами и другими составляющими частями пищи существуют тесные взаимоотношения, объясняемые общностью, единством обмена веществ. В животном мире имеется видовое различие в потребности в отдельных витаминах, что связано с возможностью или невозможностью их достаточного синтеза в организме. Так, аскорбиновая кислота является витамином для человека, обезьяны и морских свинок, тогда как крысы и собаки синтезируют его в процессе промежуточного обмена веществ.

В норме суточная потребность в витаминах мала, однако на потребность в витаминах могут существенно влиять увеличение физической нагрузки, интенсивность умственного труда, физиологическое состояние, возраст, пол, условия окружающей среды.

Поступая в организм с пищей, витамины (большинство из них) выполняют коферментную роль в ферментативных реакциях обмена. Кроме того, они являются компонентами биологическиактивных веществ, выступают в роли антиоксидантов. Анализ структуры коферментов позволяет выделить два функциональных центра, один из которых ответствен за связь с белком, а другой принимает участие непосредственно в каталитическом акте.

В витаминах нуждаются растения, которым эти вещества также необходимы для нормального развития и роста.

В ряде случаев в организм поступают предшественники витаминов, т.н. провитамины, которые в организме превращаются в активные формы витаминов.

Недостаток поступления витаминов с пищей, нарушение всасывания или их использования организмом приводит к развитию патологического состояния – первичные авитаминозы и гиповитаминозы. Напротив, чрезмерное потребление пищевых витаминных форм и/или несбалансированное питание может вызвать гипервитаминозное состояние, которое также является патологическим.

В медицинской и биологической литературе витамины подразделяются на две группы: растворимые в воде и растворимые в жирах. Отдельным витаминам присваивается буквенная, химическая и физиологическая номенклатура.

Жирорастворимые витамины приведены втаблице. 12.1.

Таблица 12.1

Жирорастворимые витамины

-

Буквенное обозначение

Наименование

Физиологическое

действие

А

Ретинол

Антиксерофтальмический

D

Эргокальциферол

Антирахитический

Е

Токоферол

Антистерильный

К

Филлохинон

Антигемморагический

Водорастворимые витамины приведены в таблице 12.2

Таблица 12.2

Водорастворимые витамины

|

Буквенное обозначение |

Наименование |

Физиологическое действие |

|

В1 |

Тиамин |

Антиневритный |

|

В2 |

Рибофлавин |

Витамин роста |

|

В3 (РР) |

Никотиновая кислота, никотинамид

|

Антипеллагрический |

|

В5 |

Пантотеновая кислота |

Антидерматитный |

|

В6 |

Пиридоксин |

Антидерматитный |

|

В9 |

Фолиевая кислота |

Антианемический |

|

В12 |

Цианкобаламин |

Антианемический |

|

Н |

Биотин |

Антисеборейный |

|

С |

Аскорбиновая кислота |

Антискорбутный |

|

Р |

Рутин |

Капилляроукрепляющий |

|

U |

S-метилметионин |

Противоязвенный |

Раскрытие причин авитаминозов и механизма их действий на организм обосновало использование витаминов как лекарственных средств. По лечебно-профилактическому действию была дана следующая групповая характеристика некоторых витаминов. Витамины В1, В2, В3, В5, А и С регулируют функциональное состояние центральной нервной системы, обмен веществ и трофику тканей, поэтому их используют как препараты, повышающие общую реактивность организма. Витамины С, Р, К обеспечивают нормальную проницаемость и устойчивость кровеносных сосудов, повышают свёртываемость крови, т.е. обладают антигеморрагическим эффектом. Витамины В9, В12, С нормализуют и стимулируют кроветворение; их используют как антианемические препараты. Витамины С и А повышают устойчивость организма к инфекциям путем стимулирования синтеза антител и противоспалительных веществ, усиления защиты эпителиев. Витамины А, В2 и С усиливают остроту зрения, расширяют поле цветного зрения.

Среди витаминов есть «отношения» синергизма и антагонизма. Так, влияние витамина Р на проницаемость кровеносных сосудов усиливает витамин С; витамин А снижает токсическое действие антирахитического витамина D, что усиливает эффект последнего. Никотиновая кислота тормозит липотропное действие холина.

В отличие от витаминов есть вещества, обладающие антивитаминными свойствами. Примером может служить тиамин, имеющий высокую структурную специфичность. Если в тиамине изменить радикалы, образуется вещество вытесняющее тиамин из фермента, коферментом которого он является. Антивитаминами являются многие антибиотики и сульфаниамидные препараты.