- •Обезвоживание и обессоливание нефти

- •Требования к деэмульгаторам

- •Основные свойства деэмульгаторов и эффективность их действия

- •Особенности применения деэмульгаторов в системе сбора

- •Технико – технологические способы обезвоживания и обессоливания нефтей (оформление соответствующих схем)

- •Разрушение водо – нефтяных эмульсий в центрифуге

- •Фильтрация водо – нефтяных эмульсий через твёрдые поверхности

- •Обезвоживание и обессоливание нефти

- •Термохимические установки с промывкой исходной эмульсии

- •Электрические методы разрушения водо – нефтяных эмульсий

- •Особенности подготовки (обезвоживание и обессоливание) застаревших эмульсий и эмульсий Пиккеринга.

- •1.2. Теоретические основы гравитационного разделения фаз

- •1.2.1. Осаждение одиночной сферической твёрдой частицы в неподвижной жидкости.

- •0,44 (853)

- •1.2.2. Осаждение несферической одиночной твёрдой частицы в неподвижной жидкости.

- •1.2.3. Осаждение одиночной твёрдой частицы в двигающейся жидкости.

Особенности подготовки (обезвоживание и обессоливание) застаревших эмульсий и эмульсий Пиккеринга.

В настоящее время не существует по настоящему эффективных способов разрушения подобных образований; поэтому в качестве базового подхода следует рассматривать нагрев не менее чем до 600С; обработку 4 – 5 % нестабильного бензина, ксилольной фракцией, бензолом и т.п.; добавку мощного деэмульгатора, например, R-11, выпускаемого японской фирмой Тохо Кемикл Индустри, в количестве 1 – 3 кг/т с последующей промывкой горячей пресной водой в соотношении не менее чем 1:1 и длительного отстоя.

Но даже такие жесткие условия далеко не всегда приводят к положительному результату. Поэтому, существует масса других специальных опытных разработок. Например, на Ново – Уфимском заводе подобные эмульсии обрабатывают серной кислотой (2 % на эмульсию) при 800С с тщательным перемешиванием и отстоем. Западные фирмы предпочитают пропускать подобные эмульсии через специальные фильтры системы Оливер с фильтрующей средой ид диамита, с последующим центрофугированием или сжиганием в специальных печах.

Вопрос.3. Очистка нефти от механических примесей

Никаких специальных технологий для очистки нефтей от механических примесей не существует. Механические примеси удаляются автоматически при проведении операций по обезвоживанию и обессоливанию.

5.9. Аппарат ОГ – 200С СПКБ

Д анный

агрегат (Рис.36) был сконструирован как

отстойник для окончательного обезвоживания

нефти с отбором газа. Однако, он нашел

применение и как аппарат для предварительного

сброса воды.

анный

агрегат (Рис.36) был сконструирован как

отстойник для окончательного обезвоживания

нефти с отбором газа. Однако, он нашел

применение и как аппарат для предварительного

сброса воды.

Технологическая ёмкость аппарата имеет объём 200 м3 и разделена сплошной перегородкой на газосепарационный и водоотделительные отсеки. В газосепарационном отсеке расположен сепаратор из которого отбирают основную часть свободного газа. Оставшаяся часть газа отделяется в ёмкости газосепарационного отсека за счет гравитационных сил. Дегазированная эмульсия через отверстия в нижней части перегородки направляется в распределитель, представляющий собой две параллельно перфорированные трубы диаметром 426 мм каждая. Над трубами, перпендикулярно к ним, расположены уголковые конструкции, предназначенные для более равномерного распределения эмульсии по объёму аппарата. Эмульсия в аппарате проходит через слой воды и движется вертикально к расположенным в самой верхней части ёмкости перфорированным трубам для вывода частично обезвоженной нефти. Отделившаяся вода проходит переливное устройство и церез штуцер выводится из аппарата.

Производительность по жидкости 5000 – 7000 м3/сутки. Содержание воды в частично обезвоженной нефти 3 – 5 % при исходной обводнённости сырья порядка 16 %. Газовый фактор нефти на входе 4,2 – 5,4 м3/м3. Температура процесса 280С. Расход деэмульгатора 11 – 15.10-6 кг/кг.

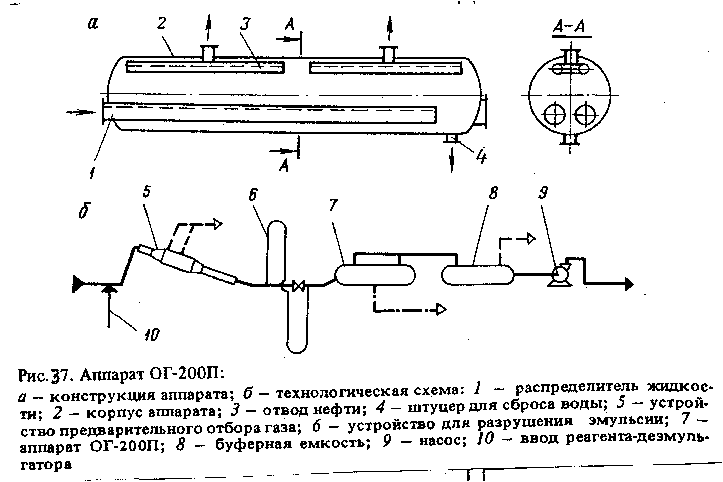

5.10. Аппарат ОГ –200П конструкции ВНИИнефтемаша и Гипротюменнефтегаза

О тличительной

особенностью данной конструкции является

наличие двойного распределителя

жидкости, выполненного в виде двух

горизонтальных перфорированных труб

диаметром 720 мм.

тличительной

особенностью данной конструкции является

наличие двойного распределителя

жидкости, выполненного в виде двух

горизонтальных перфорированных труб

диаметром 720 мм.

Эти трубы проложены по всей длине ёмкости на высоте 1 м (считая от центра трубы до нижней образующей аппарата). Частично обезвоженную нефть отбирают через двойные горизонтальные отводы, расположенные в двух верхних точках ёмкости, а воду сбрасывают через штуцер диаметром 300 мм, расположенный в конце аппарата. Институтом СибНИИНП предложена технологическая схема частичного обезвоживания нефти на ДНС с использованием данного аппарата. Газо- жидкостная смесь по сборному трубопроводу поступает в устройство предварительного отбора газа (УПО), где происходит основное отделение свободного газа в наклонном нисходящем трубопроводе. Далее обводненная нефть направляется в устройство для разрушения эмульсии. В нём при определённом гидродинамическом режиме и времени контактирования с реагентом, подаваемом на входе УПО, происходит разрушение эмульсии. Разрушенная эмульсия вводится через распределители в аппарат ОГ-200П, в котором происходит разделение нефти и воды. Частично обезвоженная нефть в технологических схемах с ДНС направляется в ёмкость, из которой она насосом откачивается на ЦПС для окончательного обезвоживания. В технологических схемах с КСП частично обезвоженная нефть из аппарата ОГ-200П непосредственно поступает на установку деэмульсации. Дренажная вода не требует дополнительной сложной очистки и может быть использована для ППД. Технические характеристики данной аппаратуры приведены в табл.7.

Табл.7.

Технические характеристики ОГ – 200 П

-

Показатели

Значения

Рабочее давления, МПа

Вода на входе, % масс.

Вода на выходе, % масс.

Расход деэмульгатора, кг/кг

Газовый фактор, м3/м3

Объём водоотделителя, м3

0,6

Свыше 30

5 – 10

15 – 30.10-6

60 – 80

200

5.11. Аппарат для совместной подготовки нефти и воды Гипровостокнефти

В конструкцию заложена технология,

предусматривающая разделение эмульсии

после её разгазирования и обработки

деэмульгатором при динамическом

отстаивании в течении 5 – 10 мин с

образованием двух потоков: частично

обезвоженной эмульсии и загрязнённой

сточной воды. Затем, эти потоки контактируют

при их встречном гравитационном движении

подачей потока частично обезвоженной

эмульсии в слой воды, а потока загрязнённой

воды – в слой частично обезвоженной

нефти. Аппарат (рис.38) представляет собой

горизонтальную цилиндрическую ёмкость,

разделённую двумя близко расположенными

поперечными перегородками на секции

расслоения, обезвоживания и очистки

воды, причём, первая занимает лишь 10 %

общего объёма сосуда.

конструкцию заложена технология,

предусматривающая разделение эмульсии

после её разгазирования и обработки

деэмульгатором при динамическом

отстаивании в течении 5 – 10 мин с

образованием двух потоков: частично

обезвоженной эмульсии и загрязнённой

сточной воды. Затем, эти потоки контактируют

при их встречном гравитационном движении

подачей потока частично обезвоженной

эмульсии в слой воды, а потока загрязнённой

воды – в слой частично обезвоженной

нефти. Аппарат (рис.38) представляет собой

горизонтальную цилиндрическую ёмкость,

разделённую двумя близко расположенными

поперечными перегородками на секции

расслоения, обезвоживания и очистки

воды, причём, первая занимает лишь 10 %

общего объёма сосуда.

Продукцию скважин, предварительно отсепарированную и обработанную реагентом – деэмульгатором, вводят в секцию расслоения, где поток разделяется на нефтяную эмульсию и воду, требующую очистки. Из секции расслоения по специальным каналам, образованным поперечными и продольными перегородками нефтяная эмульсия и отделившаяся вода попадают в нижнюю и верхнюю части секции обезвоживания и очистки воды. Потоки распределяются по сечению аппарата для предотвращения образования застойных зон, обеспечения их вертикальности и, следовательно, максимального использования единицы объёма сосуда через безнапорные распределители. Выйдя из них, нефтяная эмульсия и загрязнённая вода контактируют при встречном капельном гравитационном движении. При этом, капли нефти, загрязняющие воду, соприкасаются с распределённым потоком всплывающей эмульсии, укрупняются, сливаются в поток, уменьшая содержание нефти в воде. Дисперсные включения воды и эмульсии подвергаются воздействию потока осаждающей воды. Процесс взаимоочистки идёт почти по всей высоте аппарата. Восходящий поток нефти интенсифицирует очистку воды, а эффективность обезвоживания повышается за счёт образования смеси в области контактирования с капельным фильтром. Уровень раздела фаз нефть – вода в секции обезвоживания нефти и очистки воды поддерживается регулятором, а в секции расслоения устанавливается за счет разности высот столбов жидкости во второй секции и переточных каналах. Частично обезвоженную нефть с содержанием воды до 10 % выводят из верхней части аппарата, а очищенную воду- через штуцер. Характерно, что дополнительная подача в верхнюю часть аппарата загрязненной воды не ухудшает, а повышает эффективность обезвоживания нефти. В пластовой воде содержание нефти составляет 10 – 30 г/м3. Это соответствует аналогичному показателю сточной воды, выделившейся при разрушении эмульсии. Дополнительная очистка воды при этом не требуется.

5.12. Аппарат для предварительного обезвоживания нефти СибНИИНП.

Предназначен для работы в условиях, когда возможно образование и отложение солей (карбонатов) на технологическом оборудовании, запарафинивание и значительный вынос механических примесей и шлама из систем сбора. В этих случаях все рассмотренные выше конструкции аппаратов, оборудованные распределителями в виде перфорированных труб или лотков, непригодны из – за быстрого забивания отверстий в процессе эксплуатации.

А ппаратСибНИИНП

(рис.39)

работает следующим образом: водонефтяную

эмульсию, разгазированную на предыдущей

ступени и частично разрушенную обработкой

реагентом с использованием специальных

устройств, подачей рециркулируемой

воды, нагревом и другими способами,

подают в газосепарационный отсек в слой

жидкости.

ппаратСибНИИНП

(рис.39)

работает следующим образом: водонефтяную

эмульсию, разгазированную на предыдущей

ступени и частично разрушенную обработкой

реагентом с использованием специальных

устройств, подачей рециркулируемой

воды, нагревом и другими способами,

подают в газосепарационный отсек в слой

жидкости.

Здесь происходит отделение остаточного газа. Затем эмульсия за счет разности уровней перетекает под вертикальной перегородкой в водоотделительный отсек, в котором водная зона отгорожена другой перегородкой для устранения возмущений, вносимых входным потоком жидкости. При движении разрушенной эмульсии в водоотделительном отсеке происходит отделение воды за счет гравитационных сил. Воду выводят из аппарата через патрубок, расположенной под горизонтальной перегородкой, предотвращающей унос нефти потоком воды. Частично обезвоженная нефть переливается через третью вертикальную перегородку в буферный отсек, откуда её подают на дальнейшую подготовку. Уровень воды в водоотделительном и уровень нефти в буферном отсеках поддерживают с помощью регуляторов. Уровни нефти в газосепарационном и водоотделительном отсеках не требуют автоматического поддержания. т.к. их постоянство обеспечивается вертикальными перегородками.

5.13. Турбосепараторы.

На

рис.40 приведена схема турбосепаратора,

в котором эффективно улавливается

капельная жидкость из потока газа при

больших расходах последнего.

На

рис.40 приведена схема турбосепаратора,

в котором эффективно улавливается

капельная жидкость из потока газа при

больших расходах последнего.

Рис.40. Схема турбосепаратора

Корпус; 2. Диффузор; 3. Направляющий аппарат; 4. Конический обод; 5. Лопатки (крыльчатка); 6. Ось; 7 и 8 подшипники качения; 9. Спрямляющий аппарат; 10. Патрубок

Принцип его работы следующий: сжатый газ, пройдя диффузор (2), поступает в направляющий аппарат (3), представляющий собой лопаточный завихритель, получает закрутку, в результате чего появляется окружная составляющая скорости потока. Возникающие при этом центробежные силы перемещают капли в направлении наружного конического обода (4) с лопатками (5), спрофилированными по дуге окружности в радиальной плоскости. Под действием окружной составляющей скорости потока лопатки (5) на оси (6) и обод (4) приводятся во вращение. Жидкость отводится через зазор, а затем через патрубок (10) за пределы турбосепаратора. Турбосепаратор особенно эффективно работает на газовых и газоконденсатных месторождениях, где требуется в основном отделять капельную жидкость из потока газа. Турбосепаратор по своей массе приблизительно в 60 раз меньше гравитационного сепаратора.

Расчёт

Отстой – это разрушение (разделение) дисперсных систем под действием сил тяжести или центробежных сил.

Дисперсные системы – это механические смеси, состоящие, как минимум, из двух взаимно нерастворимых фаз, одна из которых распределена в другой.

Распределённая фаза – называется дисперсной средой или внутренней фазой.

Сплошная фаза – называется дисперсионной средой или внешней фазой.

Отстоем могут быть разделены системы дисперсная среда которых не участвует в броуновском движении и диффузии, а её плотность отличается от плотности дисперсионной среды.

Дисперсные системы бывают двухфазные и многофазные.

Двухфазные дисперсные системы подразделяются на:

а) суспензии (взвеси) – это жидкости со взвешенными твёрдыми частицами;

б) эмульсии – это жидкости со взвешенными в них капельками другой жидкости;

в) пены – это жидкости со взвешенными в них пузырьками газа;

г) пыли (дымы, аэрозоли) – это газы со взвешенными в них твёрдыми частицами;

д) туманы – это газы со взвешенными в них капельками жидкости.

Суспензии (взвеси).

В зависимости от размеров взвешенных частиц суспензии подразделяются следующим образом (табл.46.)

Таблица 46.

Классификация суспензий в зависимости от размеров взвешенных частиц

|

Наименование суспензии |

Размеры взвешенных частиц, м.10-6 |

|

Грубая Тонкая Мути Коллоидные растворы |

>100 0,5 – 100 0,1 – 0,5 < 0,1 |

Взвешенные частицы с размерами более 1.10-6 м уже не проходят через бумажные фильтры, видны в оптический микроскоп и практически не участвуют в броуновском движении и диффузии.

Различают седиментационную и агрегативную устойчивость суспензий.

Под седиментационной устойчивостью суспензий понимают их способность сопротивляться отстою.

Все суспензии с размерами взвешенных частиц более 1.10-6 м седиментационно неустойчивы.

Скорость отстоя (всплытия) зависит от размера частиц, их формы, разности плотностей внутренней и внешней фазы, а так же вязкости дисперсионной среды. На практике совокупное влияние этих параметров оценивают с помощью так называемой гидравлической крупности суспензии, под которой понимают скорость оседания (всплытия) частиц в мм/с в неподвижной жидкости. В качестве примера в табл.47 приведены значения гидравлической крупности частиц кварца в дистиллированной воде.

Таблица 47

Гидравлическая крупность кварцевых частиц в дистиллированной воде

|

Средний диаметр частиц, 1.10-6 м |

20 |

2 |

0,2 |

|

Гидравлическая крупность, мм/с Время оседания частицы на 1 м, с |

0,36 2600 |

0,0036 279000 |

0,000036 27900000 |

В случае полидисперсных систем пользуются среднеквадратичным радиусом частиц.

Под агрегативной устойчивостью суспензий понимают их способность сохранять свои первоначальные размеры частиц дисперсной фазы, т.е. не слипаться. Агрегативная устойчивость определяется плотностью поверхностного заряда частиц, их потенциала (потенциал Штерна), толщины двойного электрического слоя и интенсивности взаимодействия частиц со средой (лиофильности). Понижение этих параметров снижает агрегативную устойчивость суспензий. При отстое суспензий с малой агрегативной устойчивостью образуются более рыхлые осадки.

Различают суспензии свободнодисперсные и связнодисперсные. В первых частицы могут свободно перемещаться в среде; во – вторых частицы объединены в цепочки или сетки и либо вообще неподвижны, либо перемещаются единой массой. В этом случае, суспензии называются гелями. Гели представляют собой твёрдообразные «студенистые» тела, способные сохранять форму, обладающие упругостью и пластичностью. Для большинства гелей характерна тиксотропия. т.е. способность в изотермических условиях восстанавливать свою структуру после её механического разрушения. Гелеобразование возможно при содержании дисперсной фазы в суспензии в количестве всего нескольких % и даже долей %. Чем более анизометричны частицы и менее лиофильна их поверхность по отношению к дисперсионной среде, тем выше вероятность гелеобразования.

Гели, не обладающие тиксотропией, называются псевдогелями.

Большинство гелей термодинамически неустойчиво.

Разбавленные суспензии являются ньютоновскими жидкостями, их вязкость мало отличается от вязкости среды и линейно возрастает с ростом концентрации дисперсной фазы согласно закона Эйнштейна:

![]() (820)

(820)

где:

![]() - вязкость суспензии;

- вязкость суспензии;

![]() - вязкость

дисперсионной среды;

- вязкость

дисперсионной среды;

![]() -содержание

дисперсной фазы (сферические частицы).

-содержание

дисперсной фазы (сферические частицы).

Концентрированные суспензии, как правило, являются неньютоновскими жидкостями, вязкость которых стремительно нарастает даже при незначительном увеличении концентрации дисперсной фазы. Подобное явление объясняется процессом структурообразования.

Введём обозначения:

![]() - масса суспензии;

- масса суспензии;

![]() - начальная

концентрация дисперсной фазы в суспензии;

- начальная

концентрация дисперсной фазы в суспензии;

![]() - конечная

концентрация дисперсной фазы в суспензии;

- конечная

концентрация дисперсной фазы в суспензии;

![]() - содержание

жидкости в осадке;

- содержание

жидкости в осадке;

![]() - плотность частиц

дисперсной фазы;

- плотность частиц

дисперсной фазы;

![]() - плотность

дисперсионной среды.

- плотность

дисперсионной среды.

Тогда:

Масса осадка (![]() ):

):

(821)

(821)

Масса отстоявшейся

жидкости (![]() ):

):

![]() (822)

(822)

Плотность суспензии

(![]() ):

):

(823)

(823)

Плотность осадка

(![]() ):

):

(824)

(824)

Эмульсии.

Различают эмульсии прямые, обратные и множественные.

В прямых эмульсиях (эмульсии первого рода) в качестве дисперсионной среды выступает более полярная жидкость. Применительно к водо – нефтяным эмульсиям это эмульсии типа Н/В.

В обратных эмульсиях (эмульсии второго рода) в качестве дисперсионной среды выступает менее полярная жидкость. Применительно к водо – нефтяным эмульсиям это эмульсии типа В/Н.

В множественных эмульсиях капли дисперсной фазы содержат в своём объёме ещё более мелкие капли дисперсионной среды.

Эмульсии подразделяют на разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные.

В первых на долю дисперсной фазы приходятся доли % от объёма эмульсии.

Во вторых на долю дисперсной фазы приходятся % и даже десятки % от объёма эмульсии.

В третьих (мази, кремы) на долю дисперсной фазы приходится более 90 % от объёма эмульсии.

Кроме основных типов эмульсий, названных выше, различают так называемые микроэмульсии и эмульсии Пиккеринга.

Первые представляют собой многокомпонентные системы, содержащие кроме двух жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью, мицеллообразующие ПАВ. Размер частиц дисперсной фазы составляет (10 –100).10-9м.

Вторые представляют собой один из трёх основных типов эмульсий, но с высоким содержанием твёрдых частиц, сконцентрированных на границе раздела фаз.

Все эмульсии характеризуются: дисперсностью, вязкостью, плотностью, электрическими свойствами и устойчивостью.

а) Дисперсность –

это степень раздробленности дисперсной

фазы в дисперсионной среде. Дисперсность,

во многом определяющая свойства эмульсии,

характеризуется тремя величинами: 1 –

диаметр капелек (![]() );

2 – собственно дисперсность (

);

2 – собственно дисперсность (![]() ),

под которой понимают величину обратную

диаметру капель дисперсной фазы; 3 –

удельная межфазная поверхность (

),

под которой понимают величину обратную

диаметру капель дисперсной фазы; 3 –

удельная межфазная поверхность (![]() ),

под которой понимают отношение суммарной

поверхности капелек дисперсной фазы в

единице объёма эмульсии к общему их

объёму.

),

под которой понимают отношение суммарной

поверхности капелек дисперсной фазы в

единице объёма эмульсии к общему их

объёму.

Все три названных величины взаимосвязаны следующим соотношением:

(825)

(825)

Дисперсные системы, состоящие из капелек одного и того же размера, называются монодисперсными, а дисперсные системы, состоящие из капель разного диаметра, называются полидисперсными.

Первые встречаются крайне редко. Типичное распределение дисперсной фазы по диаметрам для водо – нефтяных эмульсий приведено в табл.48.

Таблица 48

Усреднённое распределение дисперсной фазы по диаметрам для водо – нефтяных эмульсий

|

Ø, м.10-6 |

3 |

4 |

5 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

80 |

100 |

|

|

|

0,05 |

0,15 |

0,20 |

0,18 |

0,15 |

0,08 |

0,05 |

0,03 |

0,03 |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

Если

![]() превышает 10-6

м (капельки видны в оптический микроскоп),

то подобные системы микрогетерогенными.

Если

превышает 10-6

м (капельки видны в оптический микроскоп),

то подобные системы микрогетерогенными.

Если

![]() < 10-6

м (капельки не видны в оптический

микроскоп), то подобные системы называют

ультрамикрогетерогенными.

< 10-6

м (капельки не видны в оптический

микроскоп), то подобные системы называют

ультрамикрогетерогенными.

Основными

параметрами, определяющими степень

дисперсности водо – нефтяных эмульсий

(![]() )

являются: скорость потока (

)

являются: скорость потока (![]() ),

величина поверхностного натяжения на

границе раздела фаз (

),

величина поверхностного натяжения на

границе раздела фаз (![]() ),

а так же частота и амплитуда пульсаций

давления – так называемый масштаб

пульсаций (

),

а так же частота и амплитуда пульсаций

давления – так называемый масштаб

пульсаций (![]() ).

).

Названные величины связаны следующим соотношением А.Н.Колмогорова:

(826)

(826)

где:

![]() - коэффициент, учитывающий соотношение

вязкостей внутренней и внешней фазы;

- коэффициент, учитывающий соотношение

вязкостей внутренней и внешней фазы;

![]() - плотность внешней

фазы.

- плотность внешней

фазы.

б) Вязкость эмульсии,

в основном, определяется вязкостью

дисперсионной среды (![]() ), температурой, концентрацией дисперсной

фазы (

), температурой, концентрацией дисперсной

фазы (![]() )

и степенью её дисперсности и не является

аддитивной величиной.

)

и степенью её дисперсности и не является

аддитивной величиной.

Существует множество формул для расчета вязкости эмульсий, взятых при определённой температуре.

Например:

Формула Эйнштейна:

![]() (827)

(827)

которая справедлива

при

![]() 15 % об.;

15 % об.;

Формула Броутона – Сквайрса:

![]() (828)

(828)

где:

![]() и

и![]() - константы, устанавливаемые опытным

путём.

- константы, устанавливаемые опытным

путём.

Данная формула

справедлива при

![]() 50 % об.

50 % об.

Неплохие результаты даёт формула Монсона:

![]() (829)

(829)

которая справедлива

при

![]() 70 % об.

70 % об.

Для прямых и обратных водо – нефтяных эмульсий зависимость вязкости от концентрации дисперсной фазы приведена на рис.135.

Рис.135. Зависимость вязкости водо – нефтяных эмульсий от содержания

дисперсной фазы

1,2 – обратная

эмульсия; 3,4 – прямая эмульсия. 1,3 -

эмульсия при температуре t1;

2,4 – эмульсия при температуре t2,

причём, t2

> t1.

![]() - точка инверсии обратной или прямой

эмульсии.

- точка инверсии обратной или прямой

эмульсии.

Для обратных и прямых эмульсий зависимость вязкости от температуры обратно пропорциональна.

Для обратных эмульсий вязкость в диапазоне концентраций дисперсной фазы от 0 до 40 % об. увеличивается ~ в 3 раза, а для прямых эмульсий ~ в 50 раз, но абсолютные значения вязкости для обратных эмульсий всегда существенно выше чем для прямых при одних и тех же значениях концентрации дисперсной фазы.

Для обратных

эмульсий в районе концентраций дисперсной

фазы порядка 74,6 % об. происходит

самопроизвольное превращение эмульсии

в прямую. Данная точка получила название

– точка инверсии фаз обратных эмульсий

(![]() ).

Вязкость эмульсии, непрерывно нараставшая

до этого, начинает стремительно убывать.

).

Вязкость эмульсии, непрерывно нараставшая

до этого, начинает стремительно убывать.

Для прямых эмульсий

точка инверсии (![]() )

выражена менее отчетливо и находится

в более широком интервале концентраций

дисперсной фазы: от

)

выражена менее отчетливо и находится

в более широком интервале концентраций

дисперсной фазы: от![]() 0,35

до

0,35

до![]() 0,45.

После инверсии фаз вязкость эмульсии

сначала резко нарастает, практически

сравниваясь с вязкостью обратных

эмульсий, а затем плавно убывает, превышая

по абсолютным значениям обратные

эмульсии.

0,45.

После инверсии фаз вязкость эмульсии

сначала резко нарастает, практически

сравниваясь с вязкостью обратных

эмульсий, а затем плавно убывает, превышая

по абсолютным значениям обратные

эмульсии.

в) Плотность

эмульсии (![]() )

подчиняется правилу аддитивности и

может быть рассчитана по формуле:

)

подчиняется правилу аддитивности и

может быть рассчитана по формуле:

![]() (830)

(830)

где:

![]() -

плотность дисперсионной среды;

-

плотность дисперсионной среды;

![]() -

плотность дисперсной фазы.

-

плотность дисперсной фазы.

г) Электрические свойства эмульсии определяются электрическими свойствами её компонентов и её строением. Так, нефть и вода в чистом виде являются хорошими диэлектриками и имеют проводимость от 10-12 до 10-17 (Ом. м)-1 и от 10-9 до 10-10 (Ом. м)-1 соответственно.

Однако, при растворении в воде солей, она становится проводником второго рода, поэтому прямые водо – нефтяные эмульсии относятся к проводникам, а обратные к диэлектрикам, способным при наложении электрического поля в 40 – 100 раз увеличивать электропроводимость благодаря особенности поведения водяных капелек дисперсной фазы, выстраивающихся в цепочки вдоль силовых линий поля.

д) Под устойчивостью эмульсий понимают их способность сопротивляться расслоению на составляющие фазы.

Устойчивость

эмульсии определяется временем её

существования (![]() ):

):

![]() (831)

(831)

где:

![]() - высота слоя эмульсии;

- высота слоя эмульсии;

![]() - средняя линейная

скорость расслоения.

- средняя линейная

скорость расслоения.

Поскольку любая система согласно 2-го начала термодинамики всегда стремится к минимуму свободной энергии водо – нефтяные эмульсии представляют собой термодинамически неустойчивые образования, стремящиеся к саморазрушению. Причём, с ростом температуры поверхностное натяжение всегда уменьшается, в следствии ослабления сил молекулярного притяжения. Обусловленного увеличением среднего расстояния между молекулами. Известно так же, что чем больше взаимо растворимы жидкости, образующие эмульсию, тем меньше поверхностное натяжение.

Пены

Пены обычно являются грубодисперсными высококонцентрированными системами, т.к. разбавленные системы относят к газовым эмульсиям.

Все пены обычно характеризуют так называемой кратностью (к) под которой понимают отношение объёма пены к объёму дисперсионной среды.

Различают низкократные пены (кизменяется от 3 до нескольких десятков) и высокократные пены (кизменяется от сотен до нескольких тысяч).

Кроме этого, пены подразделяют на малоустойчивые и высокостабильные. Первые, называемые так же динамическими, существуют только при непрерывной подаче газа в жидкость, содержащую пенообразователи 1 рода (по П.А.Ребиндеру) – например, низшие спирты и органические кислоты. Вторые могут существовать десятки минут и даже часы, особенно при добавлении пенообразователей 2 рода, например, синтетических ПАВ.

Для высокократных пен характерна ячеистая структура, в которой заполненные газом ячейки разделены тонкими плёнками жидкости. Три плёнки, расположенные под углом 1200сливаются в канал, а четыре канала с углом между ними около 1090образуют узел. Наиболее типичной формой ячейки в монодисперсной пене является пентагональный додекаэдр.

В низкократной пене форма ячеек близка к сферической и размер плёнок мал.

Пыли и туманы

Различают конденсационные, диспергационные и смешанные пыли. Первые образуются путём конденсации пара или агдезии частиц, вторые в результате измельчения.

Дисперсионная среда характеризуется: химическим составом, температурой, давлением, степенью ионизации, параметрами внешних физических полей, полями скоростей течения, наличием турбулентности и её параметрами, наличием и величиной градиентов температуры и концентрации компонентов, а так же плотностью и вязкостью.

Дисперсная фаза характеризуется: объёмной (массовой) долей, числом частиц в единице объёма (счетная концентрация), средним размером частиц, их электрическим зарядом, распределением по размерам, а так же плотностью.

Взаимодействие между дисперсной фазой и дисперсионной средой определяется процессами переноса: массы, энергии, импульса, электрического заряда, а так же процессами на границе раздела фаз.

Процессы переноса

описываются уравнениями, кончный вид

которых зависит от числа Кнудсена (![]() ):

):

(832)

(832)

где:

![]() -

длина свободного пробега газовых

молекул;

-

длина свободного пробега газовых

молекул;

При

![]() <<

1 (

<<

1 (![]() >>

>>

![]() )

дисперсионная среда может рассматриваться

как сплошная, а процессы переноса

происходят в континуальном режиме.

)

дисперсионная среда может рассматриваться

как сплошная, а процессы переноса

происходят в континуальном режиме.

При

![]() >>

1 (

>>

1 (![]() <<

<<

![]() )

пыль можно рассматривать как смесь двух

газов, молекулы одного из которых намного

тяжелее другого. Процессы переноса в

этом случае описываются газо кинетической

теорией.

)

пыль можно рассматривать как смесь двух

газов, молекулы одного из которых намного

тяжелее другого. Процессы переноса в

этом случае описываются газо кинетической

теорией.

При

![]() 1 процессы переноса описываются

приближенными методами динамики

разряженных газов.

1 процессы переноса описываются

приближенными методами динамики

разряженных газов.

Все виды пыли характеризуются: способностью частиц сохраняться во взвешенном состоянии, перемещаться преимущественно как единое целое и при столкновении прилипать друг к другу или поверхности.

а) В покоящейся

среде частицы сохраняются во взвешенном

состоянии благодаря их собственному

тепловому движению и в следствии обмена

энергией с молекулами дисперсионной

среды. Энергия первой составляющей (![]() )

для частиц любой массы оценивается

уравнением:

)

для частиц любой массы оценивается

уравнением:

![]() (833)

(833)

где:

![]() -

постоянная Больцмана;

-

постоянная Больцмана;

![]() -

абсолютная температура.

-

абсолютная температура.

Распределение

частиц по высоте обычно характеризуется

так называемой Перреновской высотой

(![]() ),

определяемой по формуле:

),

определяемой по формуле:

(834)

(834)

где:

![]() -

средняя масса частицы.

-

средняя масса частицы.

Для достаточно

малых частиц, когда

![]() >>

>>![]() первой составляющей вполне достаточно

для поддержания частиц во взвешенном

состоянии, даже при отсутствии

дисперсионной среды.

первой составляющей вполне достаточно

для поддержания частиц во взвешенном

состоянии, даже при отсутствии

дисперсионной среды.

А вот если

![]() <<

<<![]() ,

то для поддержания частиц во взвешенном

состоянии необходима вторая составляющая,

т.е. дополнительная энергия (

,

то для поддержания частиц во взвешенном

состоянии необходима вторая составляющая,

т.е. дополнительная энергия (![]() ),

получаемая при соударении частиц

дисперсной фазы с молекулами дисперсионной

среды.

),

получаемая при соударении частиц

дисперсной фазы с молекулами дисперсионной

среды.

Соотношение между двумя этими видами энергии характеризуется числом Шмидта:

![]() (835)

(835)

где:

![]() -

концентрация газовых молекул.

-

концентрация газовых молекул.

Так вот, при

![]() <

10-7существенен лишь вклад теплового

движения.

<

10-7существенен лишь вклад теплового

движения.

При

![]() >

10-5имеет значение лишь обмен

энергией между частицами и средой.

>

10-5имеет значение лишь обмен

энергией между частицами и средой.

При 10-7<![]() <

10-5оба вклада соизмеримы.

<

10-5оба вклада соизмеримы.

В движущейся

газовой среде частицам аэрозоля присущи

две основные формы движения – увлечение

дисперсионной средой и смещение

относительно её. Поддержка частиц во

взвешенном состоянии в этом случае

определяется их инерционностью и

характеризуется так называемым

турбулентным числом Шмидта (![]() )

– равным отношению коэффициента

турбулентной диффузии частиц (

)

– равным отношению коэффициента

турбулентной диффузии частиц (![]() )

к коэффициенту турбулентной диффузии

молекул среды (

)

к коэффициенту турбулентной диффузии

молекул среды (![]() ).

).

Кроме энергии теплового движения частиц, обмена энергией между частицами и средой и энергии, поступающей извне, аэрозольные частицы могут поддерживаться во взешенном состоянии за счет градиентов температуры и концентрации. Возникающие при этом движения носят названия термо – и диффузио – фореза соответственно.

Однако, аэрозольные системы не могут существовать вечно. При прекращении поступления энергии извне, выравнивании температурных и концентрационных полей и установлении равновесия между тепловой энергией частиц и среды неизбежно начнется процесс самопроизвольного оседания частиц, не способных в силу своей массы удержаться во взвешенном состоянии за счет теплового движения при данных термобарических параметрах. При этом, на скорость коагуляции влияет наличие электрического заряда на частицах и наличие внешнего электрического поля. Аэрозольные частицы способны приобретать электрический заряд многими способами, например, если они образуются конденсацией на ионах. Не заряженные частицы могут захватывать газовые ионы. Наконец, частицы приобретают заряд при освещении, облучении, прохождении коронного разряда и т.п.