История немецкой литературы.Том 1

.pdfНемецкая литература с древнейших времен до конца XV века

земной жизнью (и смертью) ; позднее — бог крестьян и рабов.

Водан, Вуотан, Один: первоначально демон бури и повелитель душ умерших, что наделяло его также властью над жизнью воинов; позднее становится всевластным верховным богом, который впускает в свои небесные чертоги (валгаллу) только знатных людей и воинов.

Бальдер, Бальдур: воплощение доброго начала (невинность, красота, доброта, мудрость); будучи по воле матери богов неуязвимым, тем не менее погибает от руки своего врага Локи.

Локи: первоначально бог огня и олицетворение благодатной силы; позднее — воплощение злого начала (хитрость, коварство, безобразие, зло) ; постоянный враг Бальдера.

От истоков до VI века

Поэзия родового общества как отражение крестьянской жизни

Поэзия германцев существовала не в рукописях, не в книгах, а в устном исполнении. Мы знаем о ее особенностях лишь из вторых и третьих рук. Делать определенные выводы о ней помогают высказывания греческих

иримских авторов 3, написанные по-латыни хроники германских народностей 4, латинские версии произведений германской поэзии 5, адаптации эпических сю жетов в немецкоязычной поэзии последующих веков 6 и записи произведе

ний северогерманской поэзии, сделанные в Скандинавии (прежде всего в Исландии) 7.

По данным археологии, германцы выступают как этнически единая груп па примерно с XII века до нашей эры. В первые столетия нашей эры, до нача ла так называемого Великого переселения народов, существовало пять отли чающихся друг от друга больших группировок: приэльбские германцы, давшие начало лангобардам, алеманнам и баварцам; германцы, жившие между Везером

иРейном и явившиеся этнической основой для франков и некоторых других германских племен; германцы, жившие по побережью Северного моря, к кото рым восходят саксы и фризы; германцы, жившие по нижнему течению Одера

иВислы, из которых выделились вандалы, бургунды и готы; северные германцы, явившиеся предками шведов, датчан и норвежцев.

Вто время германцы, занимавшиеся земледелием и скотоводством, пред ставляли собой общество, поделенное на родовые союзы. Род (gens) играл решающую роль почти во всех сферах жизни: общим достоянием рода была земля, важнейшая производительная сила родового общества; род принимал участие в народном собрании (тинге); род выставлял дружину во время воен ных действий. Этой древней ступени развития общества соответствовали регулировавшие его жизнь правовые нормы: важные вопросы решались народ ным собранием, менее значительные — советом, состоявшим из старейшин родов. Лишь в исключительных случаях избирался военачальник, который не столько отдавал приказы, сколько увлекал воинов личным примером и власть которого, следовательно, была ограничена.

Поэзия германцев служила родовому крестьянскому обществу; она была его продуктом, передававшимся из поколения в поколение и преобразовы вавшимся также обществом. Поэт оставался неизвестным. Его произведение было предназначено для публичного исполнения и строилось в форме песни, количество строк которой было большим или меньшим в зависимости от ее назначения. Поэтическое произведение обнаруживало определенный размер, обусловленный использованием аллитерационного стиха.

Строка германского аллитерационного стиха состоит из четырех долгих тактов и построена на совпадении начальных согласных или гласных в ударных слогах, несущих главные ударения слов первого, иногда второго и третьего тактов (Stabreim): garutun sê iro gûcthamun, gurtun sih iro suuert ana (облачи лись в кольчуги, мечи пристегнули). Этот вид организации стиха еще сохра нился в старых правовых формулах (Haus und Hof — «дом и двор»).

Сюжеты и темы отражали жизнь крестьянского рода: труд и праздники, борьбу с природой, готовность к отражению нападения врага и стремление к

19

2*

Немецкая литература с древнейших времен до конца XV века

знаниям, народную мудрость и народное право. Мы знаем, что существовали мифологическая и культовая поэзия, заговоры и заклинания, трудовые песни, боевые песни, загадки, помогавшие коротать досуг, поэтические формулы, отра жавшие народную мудрость и правовые нормы. Примерами германской ма гической поэзии являются записанные в X веке н. э. древневерхненемецкие «Мерзебургские заклинания» (рукопись хранится в библиотеке Мерзебургского собора). Первое заклинание должно было помочь освобождению пленника: валькирии (по другому толкованию, группа сведущих в волшебстве женщин из народа), обозначавшиеся существительным idisi, освобождают пленника от оков. Второе заклинание призывало Водана с помощью известных ему загово ров исцелить вывихнувшего ногу коня.

Родовая знать и культ Водана

Еще до начала Великого переселения народов у германцев обнаруживают ся зачатки деления родового общества на следующие классы: свободные, рабы и родовая знать. Особый социальный слой составляла военная знать. Занимавшиеся скотоводством и земледелием германские племена были в то же время весьма воинственными, так как к этому их вынуждали жизненные условия. Готовность к отражению нападения врага и умение владеть оружием были для рода и племени жизненно необходимы. Но германцы брались за оружие не только для самозащиты, они отправлялись в завоевательные походы

инападали на соседей с целью захвата добычи. Во главе таких походов стояли испытанные военачальники, которые со своей стороны для успешного прове дения подобных операций собирали вокруг себя дружину. Превращение дру жины в постоянный институт родового общества позволило ее предводителю сосредоточить в своих руках значительную власть: его боялись и уважали, его восхваляли и добивались его расположения. Со своей стороны он обладал притягательной силой для предприимчивых молодых воинов, так как участие в руководимых им походах гарантировало боевую славу и долю добычи. С приобретением дружиной такого значения храбрость и умение владеть оружи ем стали господствующими ценностными представлениями. В качестве сущест венной этической ценности к ним добавилась идея верности, которая столь же прочно объединяла вождя дружины и дружинников, как и чувство принад лежности к одному и тому же роду. На храбрости, искусном владении оружием

иверности основывалась честь, уважение в обществе, и чем больше дружин ники превращались в самостоятельную социальную группу профессиональных воинов, тем большее значение придавалось этим идеальным ценностям.

Впочитании Водана дружина как социальный институт создала себе

собственный культ, новую идеологию. Водан, бог войны и победы, сменил старых крестьянских богов (ванов) 8. Как божественный идеал предводителя дружины, Водан воплощал в себе воинскую доблесть, ум, умение волхвовать, красноречие и щедрость. В его небесные чертоги (Валгаллу) попадал лишь тот, кто пал в битве. Умерший естественной смертью не мог претендовать на радости пребывания в Валгалле, которые заключались в богатырских пиршест вах и постоянных битвах; его уделом было терпеть нужду в подземном царстве (Гэль).

Должность военачальника и дружина как социальный институт приобрели большое значение во время Великого переселения народов, этого гигантского завоевательного похода, проходившего в атмосфере постоянной опасности и приведшего к разложению родового строя. Неизбежное смешение народов

20

От истоков до VI века

во время переселения и занятия но вых земель привели к тому, что ро довой союз оказался оттесненным на задний план территориальным союзом (сельской общиной). Ста рая родовая община сменилась тер риториальной общиной, основан ной на объединении в ней соседей. В сельской общине с сохранением общественной собственности на лесные и пастбищные угодья, во доемы и дороги (альменда) сохра нялись элементы демократии, уна следованные от родовой общины, но обрабатывавшаяся отдельными членами общины земля уже стала частной собственностью (аллод). Это положило начало упадку ста рой свободы общинников, так как находившиеся в частном владении земельные наделы могли быть от-

чуждены у их владельцев путем скупки или экономического давления и бла годаря этой концентрации больших участков земли, являвшейся главной производительной силой в руках богатых членов общины, безземельные и неимущие крестьяне могли попасть к ним в экономическую зависимость. Этот процесс был ускорен благодаря тому, что при занятии новых земель большие земельные наделы получали представители военной знати, которая постепенно превращалась в особый общественный слой архаического, протофеодального дворянства.

Прославление героев

Бурный поток исторических событий принес с собой и новые явления в об ласти культуры. Поэты выделились в особое социальное сословие. Сочинение поэтических произведений перестало быть только призванием, оно стало и про фессией. Сам поэт пользовался большим уважением, часто он был советником и близким доверенным лицом военачальника, прославленным членом его дру жины. Северные германцы называли поэта словом «скальд», южные германцы 9 использовали для этого слово «скоп».

Хвалебные и героические песни

Главными жанрами германской поэзии были хвалебные песни и героиче ские песни. Хвалебная песня представляла собой поэтическое произведение, прославлявшее властителя и выражавшее преклонение перед ним.

«Эдда» — исландский сборник произведений германской поэзии, составлен ный в XIII в е к е , — сохранила для нас северогерманскую хвалебную «Песнь о Харальде», сочиненную в 880 году н. э. скальдом Торбьерном Хорнклофи в честь Харальда Прекрасноволосого, который, одержав в 872 году победу в морском сражении с датчанами, стал королем Норвегии. Несмотря на позднее возникновение, эта песня еще относительно архаична по своему стилю.

21

Немецкая литература с древнейших времен до конца XV века

Героическая песня представ ляла собой поэтическое произве дение от восьмидесяти до двухсот строк и исполнялась в свободной манере. Подобно балладе, герои ческая песня рассказывала о подвигах героя (часто это истори ческая личность), который ведет борьбу с врагом в условиях вы званного историческими события ми конфликта и должен с честью выдержать выпавшие на его долю испытания. Авторы героических песен заимствовали свои сюжеты из истории народа, но историче ские события изображались сквозь призму личной судьбы героя.

Излюбленными темами были конфликт между долгом по от ношению к роду и верностью военачальнику и дружине («Песнь о Вальтере»), месть за причинен ное горе («Песнь о смерти Эрманариха», «Песнь о Виланде»,

«Песнь о гибели бургундов»), за поруганную честь («Песнь о битве с гуннами», «Песнь о Брюнхильде»). За изображением этих человеческих конфликтов легко угадываются реальные соотношения сил и борьба за власть. Существо вание перечисленных песен было установлено путем сложных филологических реконструкций материала, полученного в результате анализа дошедших до нас произведений этого жанра, сюжеты которых неоднократно претерпевали из менения.

«Песнь о Хильдебранде»

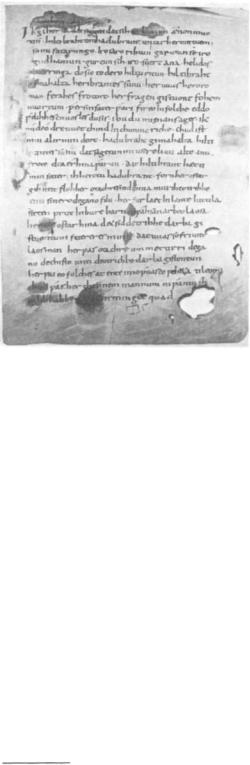

Единственным памятником жанра героической песни на южногерманской почве является записанная в IX веке (по-видимому, между 810 и 820 годами) «Песнь о Хильдебранде». Она была написана на древневерхненемецком языке со следами сильного влияния древнесаксонского и дошла до нас в от рывке, сохранившемся на страницах богословского трактата из библиотеки монастыря в Фульде. Дошедшая до нас редакция, по-видимому, еще относи тельно близка к оригиналу. Она начинается следующими словами:

Услышал старое я сказанье, Как решили сразиться вожди двух ратей,

Хилтибрант и Хадубрант — два храбрых мужа. Оглядели оружье отец с сыном, Облачились в кольчуги, мечи пристегнули

Итронули коней друг другу навстречу*.

*Здесь и далее до раздела «Позднее средневековье» перевод стихов М. Раевского. —

Прим. ред.

22

От истоков до VI века

В ней рассказывается о том, как вместе с Дитрихом Бернским, который был изгнан своим врагом Одоакром и нашел приют у короля гуннов Аттилы, возвращается на родину во главе войска один из приближенных к нему дру жинников — Хильдебранд. Навстречу ему выезжает во главе вражеского вой ска его сын Хадубранд, которого Хильдебранд оставил ребенком вместе с же ной на родине. Хильдебранд узнает сына, предлагает подарки и примирение, но молодой воин подозревает отца в коварной хитрости. Он разгневал старика, назвав его трусом. Хильдебранд не может снести этого оскорбления, и начи нается поединок. На этом сохранившийся в фульдской рукописи текст обры вается. Свидетельства других произведений древнегерманской литературы («Предсмертная песнь Хильдебранда», «Сага о Херваре») позволяют вос создать следующую развязку: Хадубранд побежден; отец хочет пощадить по бежденного сына, но Хадубранд пытается хитростью погубить своего против ника, после чего погибает от руки родного отца.

Действие определяет конфликт между честью воина и узами кровного род ства; он разрешается в пользу чести. Однако это столкновение, вызванное представлениями о долге героя, полно глубокого трагизма, который еще более усиливается представлениями о христианской гуманности. Хильдебранд, по ставленный перед выбором между любовью к сыну и честью дружинника, воск лицает, сетуя на судьбу перед началом схватки:

Горе готу, всевластный, губит сын отца!

Историческим фоном в данном случае послужила победа Теодериха (454— 526) над Одоакром, который был предательски убит торжествующим победи телем во время пира. Это историческое событие было совершенно по-иному осмыслено в остготской героической песне «Дитрих на чужбине», в которой Одоакр изгоняет из страны Дитриха, законного претендента на королевский престол, после чего пострадавший от несправедливости изгнанник в конце концов снова завладевает своим королевством.

Монастыри как центры литературной деятельности

Санкт-Галлен (основан в 613 году) Санкт-Галленский символ веры и Отче наш.

Монах Ноткер Заика (ок. 840—912 год): «Деяния Карла», гимны, секвен ции.

Монах Туотило (умер ок.912 года): тропари.

Монах Эккехард I (910—973): «Вальтариус» (ок. 930 года).

Монах Ноткер Губастый или Немецкий (952—1022): переводы произведе ний Аристотеля.

Монах Эккехард IV (980—1060): продолжение хроники Санкт-Галленско- го монастыря, начатой монахом Радбертом.

Вейссенбург

Катехизис (ок. 800 года).

Монах Отфрид: евангельская гармония «Христос» (863—871).

Санкт-Эммерам (Регенсбург) «Муспилли» (IX век). Тегернзее (основан в 719 году) «Руодлиб» (XI век).

23

Немецкая литература с древнейших времен до конца XV века

Фрейзинг (основан в 724 году) «Аброганс» (ок. 765 года).

Епископ Арбео: «Жизнь Корбиниана» и «Страсти Хаймхрамма». Рейхенау (основан в 728 году)

Устав бенедиктинцев (802), Амброзианские гимны.

Аббат Валафрид Косоглазый (810—849): легенды о святых и жития свя тых, сокращенная редакция толкований Библии, составленных Храбаном Мавром ("Glossa ordinaria"), гимны, оды и дидактическая поэма о садоводстве «Садик» ("Hortulus").

Бенедиктбейрен (основан в 740 году) «Кармина бурана» (1250).

Мон/д/зее (основан в 748 году)

Фрагменты перевода Евангелия от Матфея, одной из проповедей Блажен ного Августина и трактата севильского епископа Исидора «Об истинной вере» (ок. 800 года).

Фульда (основан в 744 году)

Древнефранкский символ веры крестника (ок. 780 года). «Песнь о Хильдебранде» (ок. 810 года).

Перевод евангельской гармонии Татиана (ок. 830 года).

Аббат Храбан Мавр: собрание проповедей, комментарии к Священному писанию, трактаты «О наставлении клириков», «О вселенной».

Вессобрунн (основан в 753 году) Вессобруннская молитва (ок. 800 года). Лорш (основан в 763 году)

Формулы исповеди (ок. 800 года). Кореей (основан в 816 году)

Поэт Саксо: «О деяниях Карла Великого» (IX век).

Видукинд Корвейский (умер в 1004 году): «Деяния саксов» (956—957). Гандерсгейм (основан в 844 году)

Монахиня Хротсвита (родилась ок. 935 года): два исторических сочине ния, восемь легенд в стихах и драмы для чтения: «Галликан», «Дульциций», «Каллимах», «Мудрость», «Пафнутий» и «Авраам».

Верден-на-Руре

«Хелианд» (ок. 830 года).

Раннее средневековье (VI—XI века)

Франкское королевство

Среди германских племен и народностей ранее всего процесс феодализации начался у франков, которые, заняв в IV веке новые земли на территории римской провинции Галлии, познакомились с формами хозяй ства и управления высокоразвитого рабовладельческого государства и научи лись пользоваться ими. При Хлодвиге (481—511), короле из династии Меровингов, в возникающем франкском государстве проявили себя сильные устремления к централизации государственной власти, которые с принятием Хлодвигом христианства вскоре получили опору в виде государственной религии. Однако расширение власти правителей отдельных областей (гауграфов) приобрело опасные для королевской власти размеры. Возник ти пичный для феодального строя конфликт между центральным и местны ми правителями, приведший в конце концов к упадку меровингского королев ства.

Короли из династии Каролингов стремились к укреплению центральной власти и созданию франкской империи. Действенным средством для этого явилась проводившаяся Каролингами политика раздачи бенефициев, которая отличалась от политики дарения земель при Меровингах тем, что право вла дения землей из имущества короны раздавалось лишь в пожизненное поль зование и было связано с определенными условиями (прежде всего с обя зательством оказывать королю военную помощь). Так как королевские вассалы со своей стороны были заинтересованы в том, чтобы иметь боеспо собную дружину, они должны были заботиться об обеспечении этой дружины всем жизненно необходимым; кроме того, надо было нести довольно большие расходы на боевое снаряжение. Крестьянское ополчение уступило решающую роль в войне облаченному в доспехи всаднику, который должен был распола гать значительными средствами для приобретения коня и вооружения. Поэтому королевские вассалы давали своим вассалам (бывшим свободным крестьянам, потерявшим наделы) землю и необходимое для ее обработки количество крепостных. Так начала формироваться феодальная иерархия ленников.

Стремление увеличить личную власть за счет расширения приносящего ренту и могущего быть превращенным в лен земельного владения приводило к дальнейшей экспансии на соседние территории и к ускорению процесса феодализации внутри государства. На этом фоне становятся легко понятными мотивы захватнической политики Каролингов, направленной против саксов, лангобардов, баварцев и арабов в Испании, а также движущие силы феодали зации, в ходе которой королевские вассалы использовали прежде всего клас совую юстицию и обязанность служить в ополчении. Свободные крестьяне спасались от материального разорения и угрозы разбойничьих нападений бродячих грабителей, ища защиты у королевских вассалов, которую они опла чивали отказом от принадлежавшей им земли. При этом, хотя они и получали свою землю обратно в аренду, они утрачивали правовое равенство: экономи ческая зависимость вела к утрате личной свободы. Некогда свободные крестья не сливались с несвободными и создавали большой социальный слой кре постных.

25

Немецкая литература с древнейших времен до конца XV века

Христианизация и образование в эпоху Каролингов

Наряду с королевской властью, крупными вассалами и подвассалами феодализм имел идеологическую и экономическую опору прежде всего в церкви. Она стала еще более важным фактором власти и одновременно значительным фактором культурного развития, поскольку именно монастыри, многие из которых были основаны ирландскими, англосаксонскими и франк скими миссионерами, оказывались одновременно и очагами образования. Карл Великий (742—814) использовал для целей замышлявшегося им воз рождения Римской империи (Renovatio Romanorum Imperii) динамичную и одновременно стабилизирующую силу церкви и образованное духовенство. Он заботился также о процветании культуры в империи. Его энергичная политика в области образования выразилась, в частности, в основании при дворной академии, в деятельности которой участвовали известные ученые того времени, такие, как англосакс Алкуин (ок. 730—804), лангобард Павел Диакон (ок. 720—799), вестгот Теодульф (ок. 760—821) и биограф Карла Эйнхарт (ок. 770—840). Была учреждена также дворцовая школа для детей Карла и детей королевских вассалов и обеспечена деятельность монастырских школ для подготовки молодых клириков и обучения детей светской знати.

В этих школах преподавались семь свободных искусств (septem artes liberales), отражавших уровень античной учености: грамматика (чтение, письмо, латинский язык), риторика (правила составления письменных текстов), диалектика (логика), арифметика, геометрия, астрономия и музыка. На следующей, высшей, ступени обучения занимались чтением Библии и ее истолкованием на основе писаний отцов церкви. Особую известность по лучили школы при монастырях в Вюрцбурге, Бамберге, Майнце, Лорше, Фульде, Кёльне, Трире, Мурбахе, Вейссенбурге, Аугсбурге, Санкт-Галлене, Рейхенау, Регенсбурге, Зальцбурге, Фрейзинге, Монзее и Тегернзее. Сред ством общения была латынь, которая в XVII веке еще оставалась языком европейской науки, и литература раннего средневековья в основном была написана на латинском языке. По сравнению с ней литература на языке народа, немецком языке, представлена относительно бедно.

На латинском языке были написаны прежде всего философские произ ведения, хотя в дальнейшем постановка философских вопросов все чаще встречается и в литературных произведениях, созданных на немецком языке. Основным философским направлением в период феодализма была схоластика, получившая свое название от монастырских и церковных школ (лат. schola — «школа»), где она культивировалась. Позднее эта их функция перешла к университетам. Схоластика низвела философию до положения «служанки богословия»; в центре внимания тогдашней философии стоял вопрос о соот ношении знания и веры, причем вере приписывался абсолютный примат по сравнению со знанием. В рамках часто весьма остроумного обсуждения бо гословских догм особенное внимание уделялось вопросу о соотношении об щего и отдельного, что отразилось в так называемом споре об универсалиях.

Речь шла о том, существуют ли общие понятия (лат. universalia) незави симо от реальных вещей или понятия являются только именами вещей. В за висимости от точки зрения в этом решающем вопросе философы-схоласты делились на реалистов (лат. res — «вещь, предмет») и номиналистов (лат. nomen — «имя»). Первые полагали, что универсалии реально существуют, тогда как вторые считали, что универсалии возникают как результат поня-

26

Раннее средневековье (VI—XI века)

тийной абстракции от реально существующих предметов. Так как номина лизм представлял опасность для церковных догм (христианское учение о сотворении мира гласит, что бог создал мир во всех его деталях в соответ ствии со своей божественной идеей), возник конфликт представителей но минализма с церковными догмами и их ортодоксальными философскими защитниками — реалистами.

Реализм занимал господствующее положение в философии с IX по XII век (период ранней схоластики). Его виднейшим представителем был живший в IX веке ирландец Иоанн Скот Эриугена (ок. 810—877 или 882). Основателем номинализма был Росцелин Компьенский (ок. 1050—1120).

Становление немецкоязычной письменности. Первые переводы

Превращение немецкого, народного языка в язык письменности на основе латинского алфавита является заслугой монастырских школ. Языки гер манских народностей Южной и Средней Германии в период с VIII по XI век принято обозначать термином «древневерхненемецкий язык». В Северной Германии бытовал древнесаксонский язык. Первые попытки использовать древневерхненемецкий язык в письменной форме сделали составители глос сариев, в которых отдельные слова какого-то иноязычного, чаще всего ла тинского, текста сопровождались их немецкими соответствиями. Типичным примером глоссария является составленный во Фрейзингской соборной шко ле, по-видимому, в 765—770 годах «Аброганс», позднелатинский словарь, получивший это название по первому слову (лат. abrogans — «смиренный», древневерхненем. dheomodi). Если же глоссы делаются к каждому слову ино язычного текста, то такой глоссарий носит название интерлинеарной версии. С построением немецкой версии иноязычного текста по правилам немецкой грамматики глоссарий достигал уже степени перевода. Эта лингвистическая работа не была самоцелью; она была тесно связана с миссионерской работой христианской церкви и находила применение в практическом попечении ду ховенства о пастве, так как тем самым оказывалось возможным распростра

нять важнейшие формулы катехизиса на языке паствы. К ним |

относились, |

в частности, формула крещения, формулы исповеди и молитвы |

«Отче наш» |

и «Верую». |

|

Переводы и стихотворные переложения Библии

Большое значение для превращения немецкого языка в язык письменности имели переводы Библии, предпринимавшиеся уже в IX веке. Первым из них был «Татиан», выполненный в IX веке в Фульдском монастыре перевод на древневерхненемецкий язык латинской евангельской гармонии (то есть скомпи лированной из четырех евангелий полной истории жизни Иисуса), которая восходит к греческому оригиналу, составленному во II веке сирийцем Татианом.

«Хелианд». Древневерхненемецкий «Татиан» явился сюжетной основой для самого значительного из выполненных в раннем средневековье переводов

27