- •5. Желудок, его положение, строение, функции, кровоснабжение и иннервация.

- •6. Тонкая и толстая кишка, отделы, отличия в строении стенки.

- •Иннервация

- •10. Печень, её положение, строение, функции, кровоснабжение и иннервация.

- •1. Мышцы, расширяющие голосовую щель (дилататоры):

- •2. Мышцы, суживающие голосовую щель (констрикторы):

- •3. Мышцы, изменяющие напряжение голосовых связок:

- •1. Оболочки почки:

- •34. Аорта, её отделы. Ветви брюшной аорты и зоны их кровоснабжения.

Иннервация

Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

10. Печень, её положение, строение, функции, кровоснабжение и иннервация.

Печень- самая крупная экрокрильная железа человека. Масса около 1,5-2 кг. Печень распологается в брюшной полости , в правом подреберье, сразу под диафрагмой. Снизу печень граничит с желудком, двенадцатиперстной кишкой, желчным пузырем, правой почкой и надпочечником, правым ободочным изгибом.

Функции печени:

Учасиме в обмене белков, жиров, угоеводов, витаминов и др.

Дезинтоксикация ядовитых веществ, всосывшихся в желудочно-кишечном тракте, атакже расщепление инейтрализация продуктов белкового обмена.

Образование желчи

Во внутреутробном периоде печень выполняет кроветворную функцию.

Печень относится к паренхиматозным органам. У нее различают два края и две поверхности. Печень имеет собственную фиброзную капсулу, которая плотно срастается с ее паренхимойи заходит внутрь органа, деля его на дольки.

Кровоснабжение:

Артериальное кровоснабжение печень получает из общей печеночной артерии, являющейся ветвью чревного ствола.

Собственная печеночная артерия поднимается вверх в печеночно-двенадцатиперстной связке. Собственная печеночная артерия в своем начальном отделе отдает ветвь — правую желудочную артерию и в связке делится на правую и левую ветви. Левая печеночная артерия кровоснабжает левую половину печени. Правая печеночная артерия обычно крупнее левой. Она кровоснабжает правую долю печени и дает артерию к желчному пузырю.

Капилляры печени представлены только венозными капиллярами, так называемыми синусоидами. Артериальные капилляры в печени отсутствуют

Отток крови из печени осуществляется по печеночным венам. Основных печеночных вен три: правая, средняя и левая.

Иннервация:

Иннервация печени осуществляется печеночным сплетением, расположенным между листками печеночно-дуоденальной связки печени вокруг печеночной артерии. В его состав входят ветви чревного сплетения и блуждающих нервов. В иннервации печени принимают участие также ветви диафрагмальных узлов и правого диафрагмального нерва.

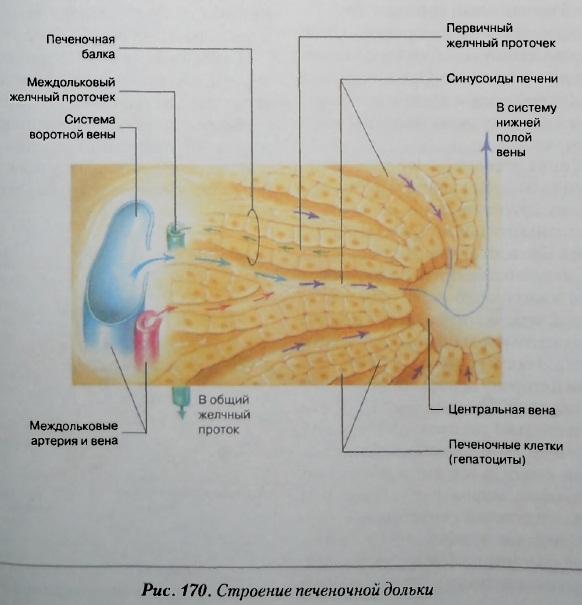

Печёночная долька, её строение и функциональное значение.

Печеночная долька – это структурно-функциональная единица печени.Каждая долька имеет шестигранную форму. Дольки упакованы в виде пчелиных сот.

Дольки печени построены из соединяющихся друг с другом печёночных пластинок («балок») в виде сдвоенных радиально направленных рядов печёночных клеток,гепатоцитов. В центре каждой дольки находится центральная вена. Внутренние концы печёночных пластинок обращены к центральной вене дольки, а наружные концы пластинок - к периферии дольки. Между печёночными пластинками также радиально, как и гепатоциты, располагаются синусоидныекапилляры. Они несуткровьот периферии дольки к её центру, к центральной вене дольки. Внутри каждой печёночной пластинки между двумя рядами печёночных клеток имеетсяжёлчный проточек (жёлчный каналец). Жёлчный проточек является началом внутрипечёночных жёлчевыводящих путей, которые продолжаютсявнепечёночными жёлчевыводящими путями. В центре дольки, около центральной вены, жёлчные проточки замкнуты, а на периферии долек они впадают в жёлчныемеждольковые проточки. Междольковые проточки, сливаясь друг с другом, образуют более крупные междольковые жёлчные протоки. В результате многократных слияний протоков формируются правый печёночный жёлчный проток, который выводит жёлчьиз правой доли печени, илевый печёночный жёлчный проток, выходящий жёлчь из левой доли печени. После выхода из печени эти протоки дают начало внепечёночным жёлчевыводящим путям. В воротах печени эти два протока сливаются и образуютобщий печёночный проток. Его длина ~4 ÷ 6 cм. Между листками печёночно-двенадцатиперстной связки общий жёлчный проток сливается с пузырным жёлчным протоком. В результате этого слияния образуется общий жёлчный проток.

Анатомическая характеристика органов дыхательной системы. Возрастные особенности.

Дыхательная система выполняет важнейшие функции - доставку в организм кислорода и выведение из него углекислого газа.

Дыхательная система включает в себя два отдела, выполняющих разные функции: воздухоносные пути и дыхательный отдел.

К воздухоносным путям относятся полость носа, гортань, трахея и бронхи разных калибров. Важной особенностью стенки воздухоносных путей является наличие твердой основы – хрящевого скелета. Здесь воздух согревается, очищается и увлажняется.

К дыхательному отделу относятся респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы, в которых происходит газообмен - насыщение крови кислородом.

Развитие и возрастные особенности дыхательной системы

Полость носа. У новорожденного полость носа низкая и узкая. К 10 годам она увеличивается в длину в 1,5 раза. Формирование и развитие околоносовых пазух продолжается до подросткового возраста. У новорожденного имеются только верхнечелюстные (гайморовы) пазухи, но развиты они слабо. Остальные формируются после рождения: лобная появляется на 2-м году жизни, клиновидная - к 3-м годам, ячейки решетчатой кости - к 3-6 годам. Слизистая оболочка полости носа новорожденного тонкая. Дефинитивного развития она достигает к 10- 12 годам.

Гортань. К моменту рождения длина гортани около 1,5 см. Интенсивный рост ее происходит в течение 1 -го года жизни и в период полового созревания, когда длина ее удваивается по сравнению с первоначальной. Активный рост гортани, идущий в период полового созревания, продолжается у женщин до 22-23 лет, у мужчин - до 25 лет (у некоторых лиц голосовые связки могут расти до 30 лет).

Трахея п главные бронхи. Длина трахеи у новорожденного 3,2-4,5 см, ширина ее пропита - около0,8 см. Перепончатая часгь стенки относительно широкая, хрящи развиты слабо, тонкие, мягкие. Слизистая оболочка трахеи тонкая, нежная, железы слаборазвиты. Интенсивный рост органа приходится на первые 6 месяцев жизни и в 14—16 лет. Длина трахеи к 10 годам увеличивается вдвое, а к 25 г одам - в 3 раза.

Легкие. У новорожденного имеются все ветвления бронхиального дерева, но количество и размеры их невелики. Респираторные отделы легких новорожденного (альвеолярное дерево) характеризуются преобладанием альвеолярных мешочков, в то время как у более старших детей преобладают альвеолярные ходы. Воздухоносные пути и паренхима легкого формируются и дифференцируются преимущественно после рождения благодаря дыхательной функции. Полного развития легкие достигают к 18 годам.

В пожилом и старческом возрасте во всеХ органах дыхательной системы возникают изменения И функциональные нарушення, связанные с дегенеративными и атрофическими процессами. Наблюдается атрофия слизистой оболочки носовой полости, нарушение обоняния. В бронхах уменьшается количество эластической ткани и увеличивается содержание коллагена.

После 50 лет легочная ткань постепенно склерозируется: уменьшается количество эластической ткани и происходит разрастание соединительной (пневмосклероз). Альвеолярные мешочки изменяют форму, раздуваются, сливаясь друг с другом, увеличивается диаметр альвеол, исчезает часть межальвеолярных перегородок. Дыхательная поверхность легких уменьшается.

Ацинус, его строение и функциональное значение.

Структурно-функциональной единицей легкого является ацинус (от лат. астиз - виноградная гроздь), морфологически представляющий собой ветвление одной терминальной бронхиолы.

Функция ацинуса - газообмен.

В одной легочной дольке насчитываются 16-18 ацинусов.

Совокупность всех ацинусов называется альвеолярным деревом.

Функция альвеолярного дерева - газообмен: кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом

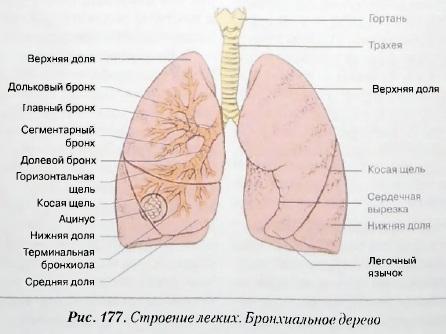

Бронхиальное и альвеолярное дерево. Строение и функции.

Бронхиальное дерево - это совокупность всех бронхов начиная от главных и заканчивая терминальными бронхиолами.

Функция бронхиального дерева -воздухопроведение.

Главный бронх, войдя в ворота легкого, делится на долевые бронхи (в правом – на три, в левом - на два долевых бронха). Доля легкого - это участок легочной ткани, вентилируемый одним долевым бронхом.

Долевые бронхи, в свою очередь, делятся на сегментарные бронхи. Сегмент легкого – это участок легочной ткани, вентилируемый одним сегментарным бронхом.

Сегментарные бронхи делятся на доль ковые бронхи. Долька легкого - это участок легочной ткани, вентилируемый одним дольковым бронхом. Дольковый бронх, войдя в верхушку дольки, делится на 3 - 7 терминальных (концевых) бронхиол.

Альвеолярное дерево – это совокупность всех ацинусов.

Функция альвеолярного дерева - газообмен: кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом.

От терминальных бронхиол начинается альвеолярное дерево. Терминальные бронхиолы делятся дихотомически (то есть каждая на две) многократно, образуя респираторные (дыхательные) бронхиолы I, II, III и т.д. порядков, в конечном итоге заканчиваясь альвеолярными ходами. На стенках респираторных бронхиол находятся альвеолярные мешочки, или альвеолы. Альвеолы выстланы изнутри клетками двух типов: дыхательными альвеолоцитами, выполняющими функцию газообмена, и большими альвеолоцитами, которые вырабатывают специальныи липопротеиновыи комплекс —сурфактант, препятствующий слипанию стенок альвеол. Структурно-функциональной единицей легкого является ацинус.

Воздухоносные пути. Носовая полость. Носовые ходы. Значение дыхания носом.

К воздухоносным путям относятся полость носа, гортань, трахея и бронхи разных калибров. Здесь воздух согревается, очищается и увлажняется.

Полость носа разделена перегородкой на две симметричные половины, каждая из которых имеет четыре стенки - верхнюю, медиальную, латеральную и нижнюю. Спереди полость носа сообщается с преддверием носа, а сзади - с глоткой. Сзади полость носа сообщается с глоткой с помощью хоан.

В полости носа находятся четыре парных носовых хода.

1. Общий носовой ход расположен между медиальными поверхностями раковин и перегородкой носа.

2. Верхний носовой ход - между верхней и средней носовыми раковинами, куда открываются задние ячейки решетчатой кости, а также клиновидная и лобная пазухи.

3. Средний носовой ход - между средней и нижней носовой раковинами, куда открываются средние и передние ячейки решетчатой кости и верхнечелюстная пазуха.

4. Нижний носовой ход - между нижней носовой раковиной и нижней стенкой полости носа, куда открывается носослезный канал.

Полость носа выстлана изнутри слизистой оболочкой, в которой можно выделить две отличающиеся но строению и функции области: дыхательную и обонятельную.

Дыхательная область: воздух, проходя через нос, согревается и увлажняется.

Обонятельная область: слизистая оболочка выстлана эпителием, в состав которого входят специальные воспринимающие запах обонятельные нейросенсорные биполярные клетки.

Гортань, её положение, строение, функции, кровоснабжение и иннервация.

Гортань расположена в области шеи на уровне IV-VI шейных позвонков. Спереди она прикрыта кожей и мышцами шеи, лежащими ниже подъязычной кости, и щитовидной железой. Сзади от гортани находится пищевод, по бокам - сосудисто-нервные пучки. Сверху гортань сообщается с глоткой отверстием, называемым входом в гортань, снизу переходит в трахею.

Функции гортани - воздухопроведение и голосообразование. Последняя осуществляется за счет голосового аппарата.

Различают три части полости гортани: преддверие гортани, голосовую и подголосовую части. Преддверие гортани сообщается с полостью глотки. Подголосовая часть переходит в трахею. Между каждой парой складок справа и слева имеется углубление, называемое желудочком гортани. Между двумя преддверными складками находится сагиттально расположенная щель преддверия, между двумя голосовыми складками - голосовая щель.

Строение стенки гортани в принципе соответствует строению полого органа: слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка и адвентиция.

Скелет гортани формируют парные и непарные хрящи, подвижно соединяющиеся между собой.

Щитовидный хрящ - самый крупный из хрящей гортани, непарный, гиалиновый,образует большую часть передней стенки гортани. Состоит из двух четырехугольных пластинок, соединенных под углом.

Перстневидный хрящ-непарный, гиалиновый, находится ниже щитовидного. Состоит из четырехугольной пластинки, расположенной сзади, и дуги, лежащей ниже пластинок щитовидного хряща.

Надгортанник - непарный, эластический хрящ, расположенный сверху и спереди от входа в гортань.

Черпаловидные хрящи - парные, гиалиновые хрящи. Они находятся сзади на пластинках щитовидного хряща, образуя с ним подвижные суставы. Каждый из черпаловидных хрящей имеет два отростка - мышечный, к которому крепятся мышцы, суживающие и расширяющие голосовую щель, и голосовой - место прикрепления голосовой связки.

Рожковидные хрящи - парные, эластические хрящи, располагающиеся на черпаловидных.

Клиновидные хрящи - парные, эластические хрящи, несколько большего размера,

чем предыдущие, лежат в толще черпалонадгортанной складки.

Хрящи гортани соединяются между собой посредством суставов и связок.

Связочный аппарат гортани сложен. Важнейшими из связок являются:

- срединная и боковые щитоподъязычные связки, на которых гортань подвешена к подъязычной кости;

- перстнетрахеальная связка, соединяющая нижний край гортани с первым хрящом трахеи;

- черпалонадгортанные связки, ограничивающие вход в гортань;

- щитонадгортанные и подъязычно-надгортанные связки, укрепляющие надгортанный хрящ.

Особое место занимают связки гортани, образующие так называемый эластический конус.

Изменение положения хрящей гортани, натяжение голосовых складок и ширина голосовой щели обусловлены работой мышц гортани. Все они поперечнополосатые, парные и по функции делятся на три группы.