- •2. Лексическое и грамматическое значение в слове. Отличительные признаки грамматического значения. Слово и словоформа. Типы словоформ (аналитические, синтетические).

- •3. Синтетический, аналитический и синтаксический способы выражения грамматических значений, средства выражения грамматических значений.

- •8. Имя существительное как часть речи. Признаки морфологического класса существительных. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Существительные собственные и нарицательные; вещественные.

- •9. Имя существительное как часть речи. Признаки морфологического класса существительных. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Существительные конкретные, абстрактные и собирательные.

- •10. Существительные одушевленные и неодушевленные. Проблема установления одушевленности-неодушевленности, ее выражение.

- •11. Категория рода имен существительных и ее предметно-смысловое содержание. Мужской род. Женский род. Средний род.

- •12. Категория рода имен существительных и ее предметно-смысловое содержание. Принципы распределения по родам существительных одушевленных и неодушевленных. Существительные общего рода.

- •13. Категория рода имен существительных и ее предметно-смысловое содержание. Род несклоняемых существительных и аббревиатур.

- •14. Число как морфологическая категория имени существительного, ее характер. Средства выражения числового противопоставления. Типы существительных по реализации числового противопоставления.

- •15. Существительные singularia tantum и pluralia tantum. Причины дефектности числовой парадигмы. Основные и переносные значения форм числа у существительных разных лексико-грамматических разрядов.

- •Использование формы множественного числа существительных, не изменяющихся по числам

- •Использование формы множественного числа существительных, изменяющихся по числам

- •16. Грамматическая категория падежа у существительных. Способы и средства выражения падежных значений.

- •17. Значение падежных форм, их многозначность.

- •18. Русская грамматика-80 о склонении существительных. Типы склонения имён существительных.

- •19. Общая характеристика прилагательных. Классификация ип в Русской грамматике 1980. Качественные прилагательные. Условность семантических и грамматических границ между разрядами прилагательных.

- •20. Общая характеристика прилагательных. Классификация ип в Русской грамматике 1980. Относительные прилагательные.

- •21. Общая характеристика прилагательных. Классификация ип в Русской грамматике 1980. Местоименные прилагательные.

- •22. Степени сравнения прилагательных. Образование, употребление, стилистическая характеристика простых и аналитических форм степеней сравнения разных частей речи.

- •23. Краткие прилагательные. Особенности образования, значение, употребление, стилистические особенности кратких форм. Ограничения на образование компаратива и кратких форм.

- •24. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Сочетаемость числительных с существительными.

- •25. Имя числительное: особенности значения, синтаксические признаки, система морфологических категорий, особенности морфемного состава и словообразования.

- •26. Простые, сложные и составные числительные. Типы склонения числительных.

- •27. Местоимения как особая часть речи. Разряды местоимений по значению и по соотношению с другими частями речи. Общая характеристика местоимений в Русской грамматике-80.

- •29. Местоимения-существительные: возвратное, вопросительные, неопределенные, относительные, отрицательные.

- •30. Глагол как часть речи. Вопрос о границе глагольного слова. Спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы. Морфологические и синтаксические признаки глаголов.

- •31. Семантическая классификация глаголов.

- •32. Лексико-грамматические разряды глаголов. Глаголы переходные и непереходные, возвратные и невозвратные.

- •33. Лексико-грамматические разряды глаголов. Личные и безличные (общая характеристика).

- •34. Категория лица глагола. Личные и неличные формы. Связь категории лица с другими глагольными категориями. Переносное употребление личных форм.

- •35. Видо-временная система русского глагола. Общая характеристика. Переносное употребление видо-временных форм.

- •Употребление форм настоящего времени

- •1) Наст. Историческое

- •2) Наст. При обозначении будущих действий

- •Употребление форм прошедшего времени

- •Употребление форм будущего времени

- •I. Знаменательные (по значению)

- •II. Местоименные (местоименные слова)

- •I. Знаменательные (по значению)

- •1) Мотивированные:

- •2) Немотивированные:

- •II. Местоименные (местоименные слова)

- •49. Вопрос о статусе категории состояния как части речи. Решение вопроса о категории состояния в Академической грамматике 1980.

- •50. Лексико-грамматические разряды слов категории состояния. Формообразование слов категории состояния. Образование слов категории состояния.

- •Производные слова категории состояния образуются морфолого-синтаксическим способом и соотносятся:

- •51. Омонимия слов категории состояния, наречий и кратких прилагательных среднего рода, омонимия слов категории состояния и существительных.

- •52. Предлоги. Значение, структура, образование, функции предлогов.

- •53. Союзы. Структура, функционально-семантические разновидности союзов. Союзы сочинительные и подчинительные, одноместные и неодноместные. Классификация союзов по строению. Аналоги союзов.

- •54. Частицы. Границы данного разряда слов. Семантика частиц. Роль частиц в выражении модального смысла предложения. Формально-семантические разряды частиц.

- •55. Модальные слова, их место в системе частей речи. Соотношение модальных слов и знаменательных частей речи. Модальные слова и вводные слова. Лексико-грамматические разряды модальных слов.

- •56. Междометия, их отличия от знаменательных и служебных слов. Классификации междометий. Междометия первообразные и непервообразные, эмоциональные и побудительные. Междометия и звукоподражания.

- •57. Морфема как единица языка. Морфема и фонема, м. И слово.

- •Классификация морфем

- •59. Морфонологические изменения в структуре слова (чередование фонем, усечение, наложение морфем, интерфиксация, мена ударения).

- •60. Исторические изменения в составе слова (опрощение, переразложение). Причины исторических изменений.

- •61. Понятие основы. Типология основ: членимые / нечленимые, производные / непроизводные.

- •62. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы.

- •63. Цель и методика выполнения морфемного разбора / проведения морфемного анализа.

- •64. Словообразовательное значение. Понятие словообразовательной мотивации. Признаки мотивированных слов. Словообразовательный формант.

- •65. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. Структура словообразовательного гнезда.

- •66. Понятие словообразовательного типа. Словообразовательные типы разных частей речи.

- •67. Аффиксальные способы словообразования

- •68. Сложение как способ словообразования. Чистое сложение. Основосложение. Аббревиация. Типы аббревиатур.

- •69. Сращение как способ словообразования. Смешанные способы словообразования.

- •70. Морфолого-синтаксический способ словообразования.

- •71. Лексико-семантический способ словообразования.

- •72. Цель и методика выполнения словообразовательного разбора / проведения словообразовательного анализа.

18. Русская грамматика-80 о склонении существительных. Типы склонения имён существительных.

Склонение – 1. Изменение слова по падежам

2. Класс слов, объединенных общностью словоизменения

3. Отвлеченный образец, по которому изменяются слова этого класса.

К первому склонению относятся существительные муж.р. с нулевой флексией в им.п. ед.ч. (стол, конь, край, нож, ша-лаш, мяч, товарищ) и существительные сред. и муж.р. с флексиями в им.п. ед.ч. |о| (орфогр. о, -ё и е) (окно, ружьё, поле) и |е| (бытие). Ко второму склонению относятся существительные с флексией им.п. ед.ч. |а| (орфогр. а и я) (труба, земля, стужа, туча) и существительные с той же флексией, относящиеся к муж.р. (мужчина, староста, зайчишка, домина, судья) и к общ.р. (сирота, обжора, плакса). К третьему склонению относятся существительные жен.р. с нулевой флексией в им.п. ед.ч. и с основой на парномягкую согласную или на шипящую (ткань, кровать, мышь, ночь, рожь, мощь). К третьему склонению по системе падежных флексий относятся также существительные сред.р. на мя с флексией в им.п. ед.ч. |а| (орфогр. я) (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, полымя[устар.], племя, стремя, семя, темя), существительные сред.р. ди-тяи муж.р. путь. Склонение существительных связано с морфологической категорией рода, но не определяется ею последовательно. В Iскл. входят существительные муж. и сред.р. и не входят существительные жен.р.; во IIскл. входят существительные жен., муж. и общ.р. и не входят существительные сред.р.; в IIIскл. входят в основном существительные жен.р., а также двенадцать слов сред.р. и одно слово муж.р. Первые два склонения по отношению к роду характеризуются следующим образом:

I скл.— неженское (т.е. мужское и среднее),

II скл.— несреднее (т.е. мужское и женское);

III скл.— преимущественно женское.

Особое место, вне трех основных склонений, занимают существительные с такими же флексиями, как у прилагательных (большая часть их— субстантивированные прилагательные и причастия): больной, верховой, вожатый, лесничий; булочная, передняя, столовая; мороженое, живот-ное, грядущее. Их парадигмы совпадают с частными парадигмами ед.ч. прилагательных адъективного склонения. Существительные— имена собственные, совпадающие с формами притяжательных прилагательных на ов или ин (Кузнецов, Ревякин; Петрова, Ильина; Бол-шево, Тушино), склоняются по смешанному склонению прилагательных: парадигмы таких слов совпадают с частными парадигмами притяжательных прилагательных. Неизменяемые существительные иноязычного происхождения (жюри, кен-гуру, рагу, кино, кофе, пальто, радио, шоссе) относятся к нулевому склонению.

19. Общая характеристика прилагательных. Классификация ип в Русской грамматике 1980. Качественные прилагательные. Условность семантических и грамматических границ между разрядами прилагательных.

Имя прилагательное– знаменательная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета, представляющая это значение в словоизменительных грамматических категориях рода, числа и падежа.

Категориальное значение – признаковость.

Трудность в определении слова как имени прилагательного:

1) Процесс субстантивации: какой русский не любит быстрой езды(опущено слово 'человек')

2) Процесс адъективации, иными словами, трудности связаны в отлучении прилагательного от имени существительного: все обратили внимание на его вызывающее поведение

При необходимости отграничить прилагательное от причастия, нужно обращать внимание на окружение проблемного слова и помнить, что процесс адъективации сопровождается разрушением причастного оборота, также может измениться ЛЗ.

Также нужно обращать внимание на ложную адъективацию, например, нельзя считать, что прилагательные ‘неизлечимый’, ‘непобедимый’, ‘незаменимый’ образовались после адъективации причастий, т.к. они образовались от глаголов совершенного вида. Причастия такие образуются от глаголов несовершенного вида.

Прилагательные первого типа выступают в роли согласованного определения, второго типа – в роли несогласованного.

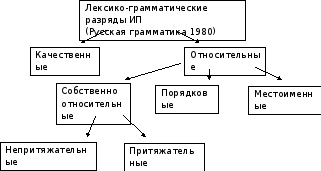

Лексико-грамматические разряды– группы слов, выделяемые в пределах той или иной части речи и противопоставленные друг другу по семантике, а также обычно и формально-грамматическими и словообразовательными показателями – флексиями, словообразовательными аффиксами, особенностями грамматической сочетаемости.

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных (по русской грамматике’80)

Основание классификации 1: характер самогоназываемогопризнака

Основание классификации 2: характер обозначенияпризнака (опираемся на эту классификацию

Качественные прилагательныеявляются прямыми названиями признаков, свойств, качеств предметов, которые непосредственно воспринимаются органами чувств (наименования цветов:белый, черный; внешние качества:мягкий, теплый, широкий; свойство характера:добрый, решительный, коварный; оценка:прочный). Имеют степени сравнения.

Немногие прилагательные выражают абсолютный признак, который является постоянным (хромой, глухой, босой, лысый, женатый, пеший).

Качественные прилагательные:

1) Образуют степени сравнения;

2) Большинство имеет краткие и полные формы;

3) Могут мотивировать наречие на -о или –е;

4) Сочетаются с наречиями меры и степени;

5) Могут мотивировать абстрактные имена существительные (гордый – гордость, красивый – красота);

6) Могут вступать в системные отношения (антонимичные пары): большой –маленький, тяжелый – легкий.

Семантическая и относительная граница между относительными и качественными прилагательными

Принято считать условными и непостоянными. Это выражается в:

1) Способности относительных прилагательных развивать качественные значения (сердечные капли –> сердечный друг, золотые часы –> золотой характер). Развитие качественного значения у относительного прилагательного не всегда приводит к способности образовывать форму сравнительной степени. В авторской речи такая способность отмечается чаще:нет слова железней моего(Рождественский).

2) Качественные значения развиваются у притяжательных прилагательных (волчий хвост –> волчий аппетит, девичья коса –> девичья память).

3) Качественные значения могут развиваться и у порядковых прилагательных (десятый раз говорю, сотый раз повторяю, первый сорт, от третьих лиц, на вторых ролях).

4) Местоименные прилагательные, приобретая качественное значение, вступают в синонимические отношения с качественными прилагательными (какой-то ~ неважный, всякий ~ разный, кое-какой ~ небольшой).