- •Методы и средства защиты информации

- •Российская разведка

- •Радиоразведка во время Второй мировой войны

- •Разведка конца ХХ века

- •Советские спецслужбы

- •КГБ СССР

- •ГРУ ГШ ВС СССР

- •Спецслужбы США

- •РУМО (DIA)

- •НУВКР (NRO)

- •НАГК (NIMA)

- •Спецслужбы Израиля

- •Моссад

- •Аман

- •Спецслужбы Великобритании

- •MI5 (Security Service)

- •ЦПС (GCHQ)

- •Спецслужбы ФРГ

- •Спецслужбы Франции

- •ДГСЕ (DGSE)

- •Роль средств технической разведки в XXI веке

- •Сигнал и его описание

- •Сигналы с помехами

- •Излучатели электромагнитных колебаний

- •Низкочастотные излучатели

- •Высокочастотные излучатели

- •Оптические излучатели

- •Образование радиоканалов утечки информации

- •Оценка электромагнитных полей

- •Аналитическое представление электромагнитной обстановки

- •Обнаружение сигналов в условиях воздействия непреднамеренных помех

- •Оценка параметров сигналов в условиях воздействия непреднамеренных помех

- •Физическая природа, среда распространения и способ перехвата

- •Заходовые методы

- •Перехват акустической информации с помощью радиопередающих средств

- •Перехват акустической информации с помощью ИК передатчиков

- •Закладки, использующие в качестве канала передачи акустической информации сеть 220 В и телефонные линии

- •Диктофоны

- •Проводные микрофоны

- •“Телефонное ухо”

- •Беззаходовые методы

- •Аппаратура, использующая микрофонный эффект телефонных аппаратов

- •Аппаратура ВЧ навязывания

- •Стетоскопы

- •Лазерные стетоскопы

- •Направленные акустические микрофоны (НАМ)

- •Физические преобразователи

- •Характеристики физических преобразователей

- •Виды акустоэлектрических преобразователей

- •Индуктивные преобразователи

- •Микрофонный эффект электромеханического звонка телефонного аппарата

- •Микрофонный эффект громкоговорителей

- •Микрофонный эффект вторичных электрочасов

- •Паразитные связи и наводки

- •Паразитные емкостные связи

- •Паразитные индуктивные связи

- •Паразитные электромагнитные связи

- •Паразитные электромеханические связи

- •Паразитные обратные связи через источники питания

- •Утечка информации по цепям заземления

- •Радиационные и химические методы получения информации

- •Классификация каналов и линий связи

- •Взаимные влияния в линиях связи

- •Виды и природа каналов утечки информации при эксплуатации ЭВМ

- •Анализ возможности утечки информации через ПЭМИ

- •Способы обеспечения ЗИ от утечки через ПЭМИ

- •Механизм возникновения ПЭМИ средств цифровой электронной техники

- •Техническая реализация устройств маскировки

- •Устройство обнаружения радиомикрофонов

- •Обнаружение записывающих устройств (диктофонов)

- •Физические принципы

- •Спектральный анализ

- •Распознавание событий

- •Многоканальная фильтрация

- •Оценка уровня ПЭМИ

- •Метод оценочных расчетов

- •Метод принудительной активизации

- •Метод эквивалентного приемника

- •Методы измерения уровня ПЭМИ

- •Ближняя зона

- •Дальняя зона

- •Промежуточная зона

- •Средства проникновения

- •Устройства прослушивания помещений

- •Радиозакладки

- •Устройства для прослушивания телефонных линий

- •Методы и средства подключения

- •Методы и средства удаленного получения информации

- •Дистанционный направленный микрофон

- •Системы скрытого видеонаблюдения

- •Акустический контроль помещений через средства телефонной связи

- •Перехват электромагнитных излучений

- •Классификация

- •Локальный доступ

- •Удаленный доступ

- •Сбор информации

- •Сканирование

- •Идентификация доступных ресурсов

- •Получение доступа

- •Расширение полномочий

- •Исследование системы и внедрение

- •Сокрытие следов

- •Создание тайных каналов

- •Блокирование

- •Помехи

- •Намеренное силовое воздействие по сетям питания

- •Технические средства для НСВ по сети питания

- •Вирусные методы разрушения информации

- •Разрушающие программные средства

- •Негативное воздействие закладки на программу

- •Сохранение фрагментов информации

- •Перехват вывода на экран

- •Перехват ввода с клавиатуры

- •Перехват и обработка файловых операций

- •Разрушение программы защиты и схем контроля

- •Показатели оценки информации как ресурса

- •Классификация методов и средств ЗИ

- •Семантические схемы

- •Некоторые подходы к решению проблемы ЗИ

- •Общая схема проведения работ по ЗИ

- •Классификация технических средств защиты

- •Технические средства защиты территории и объектов

- •Акустические средства защиты

- •Особенности защиты от радиозакладок

- •Защита от встроенных и узконаправленных микрофонов

- •Защита линий связи

- •Методы и средства защиты телефонных линий

- •Пассивная защита

- •Приборы для постановки активной заградительной помехи

- •Методы контроля проводных линий

- •Защита факсимильных и телефонных аппаратов, концентраторов

- •Экранирование помещений

- •Защита от намеренного силового воздействия

- •Защита от НСВ по цепям питания

- •Защита от НСВ по коммуникационным каналам

- •Основные принципы построения систем защиты информации в АС

- •Программные средства защиты информации

- •Программы внешней защиты

- •Программы внутренней защиты

- •Простое опознавание пользователя

- •Усложненная процедура опознавания

- •Методы особого надежного опознавания

- •Методы опознавания АС и ее элементов пользователем

- •Проблемы регулирования использования ресурсов

- •Программы защиты программ

- •Защита от копирования

- •Программы ядра системы безопасности

- •Программы контроля

- •Основные понятия

- •Немного истории

- •Классификация криптографических методов

- •Требования к криптографическим методам защиты информации

- •Математика разделения секрета

- •Разделение секрета для произвольных структур доступа

- •Определение 18.1

- •Линейное разделение секрета

- •Идеальное разделение секрета и матроиды

- •Определение 18.3

- •Секретность и имитостойкость

- •Проблема секретности

- •Проблема имитостойкости

- •Безусловная и теоретическая стойкость

- •Анализ основных криптографических методов ЗИ

- •Шифрование методом подстановки (замены)

- •Шифрование методом перестановки

- •Шифрование простой перестановкой

- •Усложненный метод перестановки по таблицам

- •Усложненный метод перестановок по маршрутам

- •Шифрование с помощью аналитических преобразований

- •Шифрование методом гаммирования

- •Комбинированные методы шифрования

- •Кодирование

- •Шифрование с открытым ключом

- •Цифровая подпись

- •Криптографическая система RSA

- •Необходимые сведения из элементарной теории чисел

- •Алгоритм RSA

- •Цифровая (электронная) подпись на основе криптосистемы RSA

- •Стандарт шифрования данных DES

- •Принцип работы блочного шифра

- •Процедура формирования подключей

- •Механизм действия S-блоков

- •Другие режимы использования алгоритма шифрования DES

- •Стандарт криптографического преобразования данных ГОСТ 28147-89

- •Аналоговые скремблеры

- •Аналоговое скремблирование

- •Цифровое скремблирование

- •Критерии оценки систем закрытия речи

- •Классификация стеганографических методов

- •Классификация стегосистем

- •Безключевые стегосистемы

- •Определение 20.1

- •Стегосистемы с секретным ключом

- •Определение 20.2

- •Стегосистемы с открытым ключом

- •Определение 20.3

- •Смешанные стегосистемы

- •Классификация методов сокрытия информации

- •Текстовые стеганографы

- •Методы искажения формата текстового документа

- •Синтаксические методы

- •Семантические методы

- •Методы генерации стеганограмм

- •Определение 20.4

- •Сокрытие данных в изображении и видео

- •Методы замены

- •Методы сокрытия в частотной области изображения

- •Широкополосные методы

- •Статистические методы

- •Методы искажения

- •Структурные методы

- •Сокрытие информации в звуковой среде

- •Стеганографические методы защиты данных в звуковой среде

- •Музыкальные стегосистемы

Глава 5

Классификация радиоканалов утечки информации

Образование радиоканалов утечки информации

В современных условиях насыщенности нашей жизни самыми разнообразными техническими, особенно электронными, средствами производственной и трудовой деятельности, различными средствами связи, разного рода вспомогательными системами (телевидение, радиовещание) крайне необходимо понимать опасность возникновения канала утечки информации с ограниченным доступом именно через технические средства ее обработки. Более того, технические средства относятся едва ли не к наиболее опасным и широко распространенным каналам утечки информации.

Анализ физической природы многочисленных преобразователей и излучателей показывает, что:

•источниками опасного сигнала являются элементы, узлы и проводники технических средств обеспечения производственной и трудовой деятельности, а также радио- и электронная аппаратура;

•каждый источник опасного сигнала при определенных условиях может образовать технический канал утечки информации;

•каждая электронная система, содержащая в себе совокупность элементов, узлов и проводников, обладает некоторым множеством технических каналов утечки информации.

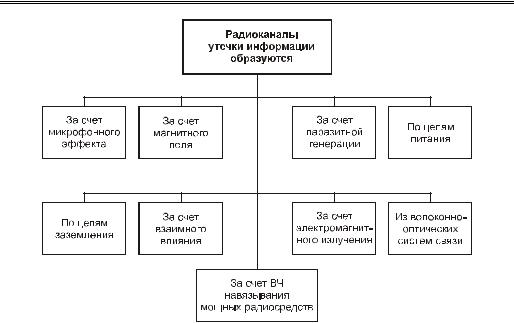

Сопределенной степенью обобщения множество радиоканалов утечки информации можно представить в виде следующей структуры (рис. 5.1).

Каждый из этих каналов, в зависимости от конкретной реализации элементов, узлов и изделий в целом, будет иметь определенное проявление, специфические характеристики и особенности образования, связанные с условиями расположения и исполнения.

Наличие и конкретные характеристики каждого источника образования канала утечки информации изучаются, исследуются и определяются конкретно для каждого образца технических средств на специально оборудованных для этого испытательных стендах и в специальных лабораториях.

Образование радиоканалов утечки информации 123

Рис. 5.1. Структура радиоканалов утечки информации

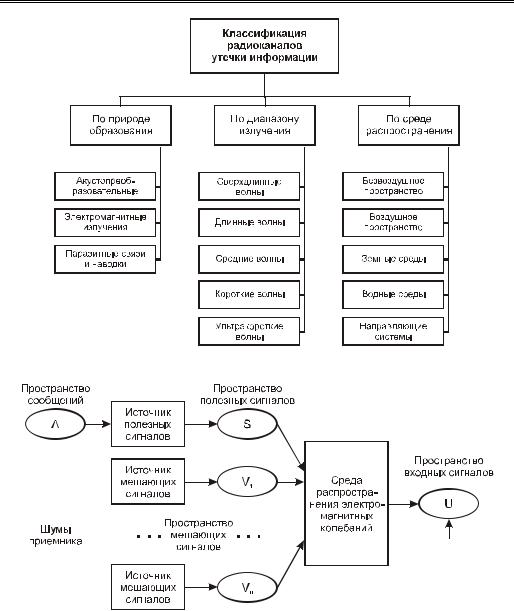

Классификация радиоканалов утечки информации по природе образования, диапазону излучения и среде распространения представлена на рис. 5.2.

Оценка электромагнитных полей

Оценка электромагнитных полей полезных и мешающих сигналов в месте приема или оценка собственно радиосигналов на входе приемника (после преобразования электромагнитного поля в радиосигналы антенной приемного устройства) составляет сущность электромагнитной обстановки, которая отражается статической моделью (рис. 5.3).

Модель содержит блоки канала передачи информации и звенья описания состояний информации. Блоки модели соответствуют материальным элементам, обеспечивающим формирование, передачу, распространение и, частично, прием радиосигналов. В соответствии с этим модель электромагнитной обстановки (ЭМО) включает в себя следующие блоки: источник полезных сигналов; источники мешающих сигналов (непреднамеренных помех); среда распространения электромагнитных колебаний.

Информационное описание процессов формирования ЭМО с учетом наличия непреднамеренных помех осуществляется в звеньях (пространствах): пространстве сооб-

щений Λ, пространстве полезных сигналов S, пространстве мешающих сигналов V и пространстве входных сигналов U.

124 Глава 5. Классификация радиоканалов утечки информации

Рис. 5.2. Классификация радиоканалов утечки информации

Рис. 5.3. Статическая модель формирования электромагнитной обстановки

При этом входные сигналы могут рассматриваться в двух вариантах:

•на входе приемного устройства в форме электромагнитных полей;

•на входе приемника в форме радиосигнала.

Начальным в модели является звено, представляемое пространством сообщений Λ. Пространство сообщений объединяет множество всех возможных классов (разновидностей) сообщений. Каждое из сообщений является строго детерминированным, но появ-

Образование радиоканалов утечки информации 125

ление того или другого сообщения на приемном конце канала передачи информации для получения сообщения является случайным событием. С учетом этого сообщение будет рассматриваться как случайное событие конечного множества возможных сообщений.

Смысл сообщения и количество классов сообщений зависят от функциональных задач, выполняемых радиоэлектронными средствами.

Множество классов сообщений λ = (λ0, λ1, ..., λm) в любом случае полагается ограниченным (m ≠ ∞). Каждый из λi классов сообщений отличается от другого класса сообщения существом информационного содержания. Особый смысл имеет нулевой класс сообщения λ0 — он означает отсутствие сообщения. Так, для радиоэлектронных средств (РЭС) радиоэлектронной разведки при решении задачи обнаружения источника излучения множество всех возможных сообщений состоит из двух классов: λ0 — излучение отсутствует, λ1 — излучение от объекта имеется. Для разносвязных каналов при передаче символов, алфавит которых содержит m различных символов, пространство сообщений состоит из m + 1 класса. Нулевой класс λ0 и в этом случае соответствует отсутствию передачи какого-либо из m символов.

Статистическая характеристика пространства сообщений выражается совокупностью априорных вероятностей всех возможных сообщений. Это означает, что каждому классу сообщения приписывается определенная вероятность его появления. Априорные вероятности сообщений полагаются либо заранее известными, либо определяемыми ка- ким-либо известным способом.

Важным свойством сообщений является их классификационная упорядоченность, при которой имеется строгое соответствие каждого класса своему классу решения задачи в классификационной схеме задач.

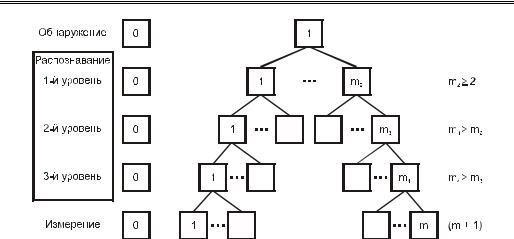

Все многообразие функциональных задач, реализуемых радиоприемными устройствами РЭС может быть сведено к трем основным задачам: обнаружение, распознавание и измерение параметров сигнала.

В свою очередь, три основные задачи могут быть систематизированы и объединены единой схемой классификации (рис. 5.4).

Схема классификационных задач имеет иерархическую структуру. Верхний уровень схемы отвечает двухвариантной задаче обнаружения, все последующие ниже расположенные уровни соответствуют многовариантным задачам распознавания и измерения. Каждому ниже расположенному уровню соответствует более детальное распознавание и, соответственно, большее число классов решений. Нижний уровень отражает задачу измерения, которая представлена набором дискретов значений измеряемого параметра.

Это означает, что сообщениям, как и возможным решениям задач РЭС, свойственна единая иерархическая структура классификационной схемы с горизонтальной несовместимостью и вертикальной совместимостью классов сообщений как случайных событий. Отметим, что с учетом нулевого класса сообщений, сумма вероятностей классов сообщений по горизонталям классификационной схемы равна единице, т.е. все классы сообщений (включая и нулевой класс) по каждому из видов задач РЭС составляют полную группу случайных событий.

126 Глава 5. Классификация радиоканалов утечки информации

Рис. 5.4. Классификация функциональных задач РЭС

Источник полезного сигнала, следующий по схеме за звеном пространства сообщений, осуществляет формирование радиосигнала из сообщения

S = F1(λ)

Оператор F1 определяет способ формирования сигнала из сообщения, т.е. характеризует выбор переносчика информации и способ его кодирования (модуляции) сообщением. Типичным переносчиком информации при функционировании РЭС выступают гармонические колебания, модулированные тем или иным способом.

Множество всех полезных сигналов заполняет пространство полезных сигналов S = S0, S1, ..., Sm, где S0 — нулевой сигнал, соответствующий отсутствию сообщения. Излучаемые сигналы представляются функциями пространственных координат (x1, y1, z1) источника сигналов, времени t, совокупности существенных параметров α и совокупности несущественных параметров β:

S = s(x1, y1, z1, α, β)

Каждому классу сообщения ставится в соответствие свой класс полезного сигнала. При этом сообщение закодировано в существенных параметрах, а сигнал i-го класса является узкополосным:

Si = si( x1, y1, z1, t, α) β exp(jω0t),

где si(x1, y1, z1, t, α) — комплексная модулирующая функция, соответствующая i-му сообщению; β — комплексный множитель, являющийся функцией несущественных параметров; ω0 — частота несущей высокочастотного сигнала.

Заметим, что i-му сообщению может соответствовать множество сигналов, но все они принадлежат сигналам i-го класса. Это обусловлено наличием множества возможных значений несущественных параметров, которые являются случайными величинами и свойства которых могут существенно влиять на обеспечение ЭМО.