UML_4256

.pdfпри ∆x →0 ∆y → 0, |

′′ |

) функция |

y = sinx |

то есть согласно (1 |

непрерывна в любой точке числовой оси, так как всякая точка числовой оси предельная.

Упражнение. y = cosx – непрерывна на R1 . Доказать

самостоятельно.

Пример 10. Какого рода разрывы может иметь монотонная функция?

Решение. Согласно теореме 1 §5 только первого рода.

§8. Свойства функций, непрерывных на метрическом пространстве

Замечание 1. В §7 мы определили непрерывность функции на подмножестве E метрического пространства X . Однако ничего не изменится, если E совпадет с X . Таким образом, можно говорить о непрерывном отображении метрического пространства X в метрическое пространство Y . f : X →Y.

Теорема 1. |

Пусть f (x) и |

g(x) – комплексные непрерывные |

||||

функции |

на |

метрическом |

пространстве |

X . |

Тогда |

|

f (x) + g(x), |

f (x) g(x) |

и f (x) / g(x), g(x) ≠ 0 x X |

– непрерывные |

|||

функции на X . |

|

Пусть x0 X − произвольная точка. Если x0 – |

||||

Доказательство. |

||||||

изолированная, то все функции автоматически являются непрерывными в этой точке и теорема доказана. Если x0 – предельная точка

пространства Х , то согласно равенству (1) §7 определение непрерывности функции эквивалентно существованию предела

|

lim |

f (x) = f (x0 ), lim g(x) = g(x0 ) . |

(1) |

|

x→x0 |

x→x0 |

|

Но если пределы (1) существуют, то согласно теореме 1 §3, |

|||

существуют пределы |

|

|

|

lim ( f (x) + g(x)) = f (x0 ) + g(x0 ), |

|

||

x→x0 |

f (x) g(x) = f (x0 ) g(x0 ), |

|

|

lim |

(2) |

||

x→x0 |

f (x) / g(x) = f (x0 ) / g(x0 ) . |

|

|

lim |

|

||

x→x0 |

|

|

|

Но равенства (2) в |

силу (1) §7 означают непрерывность |

функций |

|

f (x) + g(x), f (x) g(x) и |

f (x) / g(x). Теорема доказана. |

|

|

131

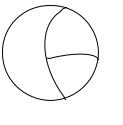

Теорема 2. Пусть X , Y и Z – метрические пространства, f : X →Y, g :Y → Z. Сложная функция Z =ϕ(x) = g( f (x)) отображает

X в Z ϕ : X → Z. Если f (x) – непрерывна на X , g( y) – непрерывна на Y , то ϕ(x) = g( f (x)) непрерывна на X (см. рис.).

f(x) g(y)

x0 |

|

z |

|

y0 |

0 |

|

|

|

X |

Y |

Z |

ϕ(x)

Доказательство. Так как z = g( y) непрерывна в точке y0 = f (x0 ) ,

то для ε > 0 найдется η > 0 такое, что из |

|

ρy ( f (x), f (x0 )) <η ρz (g( y), g( y0 )) < ε . |

(3) |

Пусть y0 = f (x0 ) , z0 = g( y0 ) . Так как y = f (x) непрерывна в |

|

точке x0 X , то для η > 0 найдется δ > 0 такое, что из |

|

ρx (x, x0 ) < δ ρy ( f (x), f (x0 )) <η . |

(4) |

Сравнивая (3) и (4), согласно законам логики, имеем из |

|

ρx (x, x0 ) < δ ρz (g( y), g( y0 )) < ε |

|

или из |

|

ρx (x0 , x) < δ ρz (g( f (x0 ), g( f (x)) < ε . |

(5) |

Последние неравенства и означают непрерывность сложной функции z = g( f (x)) на множестве X , так как x0 – произвольная точка. Теорема

доказана.

Замечание 2. Если точки |

x0 и y0 – предельные, то |

условие |

|

непрерывности (5) эквивалентно равенству |

|

||

lim g( f (x)) = g( lim |

f (x)) = g( f (x0 )) = g( y0 ) . |

(6) |

|

x→x0 |

x→x0 |

|

f (x) – |

Теорема 3. Пусть X |

и Y |

– метрические пространства, а |

|

однозначное отображение |

X |

в Y . Необходимым и достаточным |

|

|

|

132 |

|

условием непрерывности функции f (x) на X является открытость

прообраза |

f −1(V ) в X для всякого открытого образа V из Y . |

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Доказательство. |

Заметим, |

что |

||||||||||

|

|

|

f(x) |

|

f −1(V ) – это подмножество пространства |

||||||||||||||

|

f -1(V) |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

V |

Х, образом которого является множество |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

V Y. |

Обозначение |

f −1(V ) |

не означает |

||||||||||

|

X |

|

Y |

существование |

|

|

функции |

обратной |

|||||||||||

|

|

функции f (x) (см. рис.). |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Пусть V – открытое множество в Y , |

||||||||||||

а f (x)непрерывна на X . Докажем, |

что прообраз |

f −1(V ) – множество, |

|||||||||||||||||

открытое в |

X . Пусть x0 X |

и |

f (x0 ) V. Поскольку V – открыто, |

то |

|||||||||||||||

y = f (x) V − внутренняя ее точка, |

то есть существует ε > 0 такое, что |

||||||||||||||||||

ρy ( y, f (x0 )) < ε. А так как f (x) |

непрерывна в точке x0 , то существует |

||||||||||||||||||

δε > 0 |

такое, что |

ρx (x, x0 ) < δε . Это значит, |

|

что |

точка |

x |

будет |

||||||||||||

прообразом точки |

y , то есть x f −1(V ), |

если будет принадлежность |

|||||||||||||||||

δε – окрестности |

точки x0 , |

то есть если будет внутренней |

точкой |

||||||||||||||||

множества |

f −1(V ) . Необходимость доказана. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

Пусть теперь множество |

f −1(V ) – |

открыто в |

X |

при любом |

||||||||||||||

открытом V . Докажем, что |

f (x) непрерывна. |

Зафиксируем |

ε > 0 |

и |

|||||||||||||||

x0 X . |

Пусть V – |

множество всех |

y Y |

таких, |

что |

ρy ( y, f (x0 )) < ε. |

|||||||||||||

Это означает, что |

V – открытое множество в |

|

Y . Следовательно, |

и |

|||||||||||||||

f −1(V ) |

– открытое (по условию теоремы). Тогда существует |

δε > 0 |

|||||||||||||||||

такое, что x f −1(V ) как только ρ |

x |

(x, x ) < δ |

ε |

. Но если x f −1 |

(V ), |

то |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

f (x) V , то есть из условия ρx (x, x0 ) < δε |

следует ρy ( f (x), f (x0 )) < ε |

– |

|||||||||||||||||

а это означает непрерывность функции f (x) . Достаточность доказана. Теорема доказана.

§9. Понятие компактного множества

Напомним определение открытого множества (см. §14 гл. 1) и дадим определение замкнутого.

Определение 1. Если все предельные точки множества E принадлежат этому множеству, то оно называется замкнутым.

133

|

|

|

|

|

|

{ |

|

|

|

} |

|

F ={1,2,3,4} |

||||

Например, |

множества |

E = |

|

х R |

0 ≤ x ≤1 |

и |

||||||||||

|

|

|

|

{ |

|

|

} |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

||

замкнутые, а |

множества |

A = |

|

x R |

0 ≤ x <1 |

и |

B = |

1, |

, |

,... не |

||||||

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

являются замкнутыми. Заметим, что множества |

A и B не являются и |

|||||||||||||||

открытыми. |

|

|

E Х, |

|

Х – метрическое |

|

|

|

|

|

||||||

Теорема |

1. |

Пусть |

|

пространство. |

||||||||||||

Множество Е открыто тогда и только тогда, когда его дополнение замкнуто.

Доказательство. Пусть Ec = Х \ Е − |

дополнение множества |

E . |

Пусть дополнение Ec замкнуто, а точка |

x Ec , следовательно, |

не |

является предельной для множества Ec . Тогда существует окрестность O(x,δ) такая, что Ec IO(x,δ) = . Это означает, что точка x вместе со своей окрестностью O(x,δ) принадлежит E , то есть х – внутренняя

точка множества E . Следовательно, множество E – открытое. Достаточность доказана.

Пусть теперь множество E – открытое и x – предельная точка дополнения Ec . Тогда всякая окрестность 0(x,δ) этой точки содержит

некоторую точку дополнения Ec , поэтому не может быть внутренней точкой множества Е. Граничной точкой множества Е она также не может быть, так как Е открыто. Следовательно, предельная точка х

принадлежит Ec , а это значит, что Ec замкнуто. Необходимость доказана. Теорема доказана.

Следствие. Множество F замкнуто тогда и только тогда, когда его дополнение открыто.

Доказательство аналогично.

Определение 2. Открытым покрытием множества E в метрическом пространстве X называют семейство {Gα } открытых

подмножеств пространства X таких, что E Uα Gα .

Определение 3. Подмножество K метрического пространства Х называется компактным, если каждое открытое покрытие множества К

n

содержит конечное подпокрытие, то есть K UGα i .

i=1

Замечание. Мы отмечали, что понятие граничной точки, а, следовательно, и понятие открытости множества относительное (см. § 4

гл. 1). Если E Х У, то множество |

E может быть |

открытым |

относительно Х и не быть открытым |

относительно Y . |

Понятие |

134 |

|

|

компактности в этом смысле не является относительным, то есть если

E Х У и |

E |

компактно |

относительно Y , |

то оно компактно и |

относительно |

X |

(без доказательства). Это означает, что можно |

||

рассматривать |

компактные |

пространства, |

которые называют |

|

компактами. |

|

|

|

|

Теорема 2. Компактное подмножество метрического пространства

замкнуто. |

|

|

|

Доказательство. |

Пусть |

К – компактное |

подмножество |

метрического пространства X . |

Если докажем, что |

дополнение K c |

|

открыто, то согласно следствию теоремы 1 теорема 2 будет доказана.

Возьмем |

точки |

p K (p K c ) и |

qi K. |

|

Радиусы |

di , ri |

|

окрестностей |

O( p, d |

) |

и O(qi,ri) выберем |

меньше |

1 |

ρ( p,q ) , |

тогда |

|

|||||||

|

i |

|

|

|

2 |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

окрестности будут не пересекающимися.

Поскольку К – компактно, то найдется конечный набор точек qi

n |

n |

таких, что K UO(qi , ri ) =W. |

Пусть V = IO( p, di ). Так как |

i=1 |

i=1 |

окрестности не пересекаются, то V IW =Ø, тогда из K W следует, что K IV =Ø. Итак, окрестность V точки p K c не имеет общих точек с К, следовательно, точка р – внутренняя точка K c . Это означает, что

K c – открытое. Теорема доказана.

Теорема 3. Замкнутые подмножества компактного множества – компактные.

Доказательство. Пусть F K X , F – замкнуто, К – компактно и {Vα } – открытое покрытие множества F.

К

К

F

F

X

Тогда {Vα }U F c ={Gα } – открытое покрытие множества К ( F c −

дополнение F и так как F – замкнутое, то F c − открытое, согласно следствию теоремы 1). Поскольку К – компактно, то из покрытия {Gα }

выделим конечное открытое подпокрытие W, которое покрывает К и, следовательно, и F, так как F K. Если множество F c входит в W, то

135

его можно удалить (так как F I Fc =Ø) и получить открытое конечное покрытие множества F. Это означает компактность F. Теорема доказана.

Теорема 4. Отрезок σ =[a,b] R1 − компактное множество.

Доказательство. От противного. Пусть σ не является компактным, то есть из бесконечного открытого покрытия {Gα } нельзя

выделить конечное подпокрытие. Разделим отрезок σ пополам. Тогда, по крайней мере, одна из половинок будет некомпактной. Обозначим ее σ1 и опять разделим ее пополам. Новую некомпактную половинку

обозначим σ2 . Продолжая этот процесс неограниченно, получим последовательность некомпактных отрезков

|

|

|

|

σ σ1 σ2 ... . |

|

|

|

|

|

|

(1) |

|||||||

Длина п-го отрезка |

ρn = |

|

b − a |

. |

|

|

Согласно лемме |

о |

вложенных |

|||||||||

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

2n |

|

|

|

|

|

|

|

|

х0, |

|||

отрезках (см. §5 |

гл. 2) |

существует |

единственная |

|

|

точка |

||||||||||||

принадлежащая |

|

всем |

некомпактным |

отрезкам |

|

(1). |

|

Пусть |

||||||||||

x0 Gα0 |

{Gα }. |

Поскольку Gα0 |

− открытое множество, |

то существует |

||||||||||||||

δ > 0 такое, что из неравенства |

|

x − x0 |

|

|

< δ следует, что x Gα0 |

, то есть |

||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

O(x ,δ ) G . |

Выбирая |

п настолько |

большим, что |

ρ |

n |

= |

b − a |

< δ, |

||||||||||

|

||||||||||||||||||

0 |

α0 |

|

σn O(x0 ,δ) Gα0 |

|

|

|

|

|

|

2n |

|

|||||||

найдем |

отрезок |

– это |

означает, |

что |

отрезок |

|||||||||||||

σn −компактное |

|

множество |

|

(см. |

|

определение 2). |

|

Получили |

||||||||||

противоречие. Теорема доказана. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Теорема |

5. |

Если |

E Rn , |

|

то |

следующие |

|

утверждения |

||||||||||

эквивалентны:

а) множество Е ограничено и замкнуто; б) множество Е компактно;

в) каждое бесконечное подмножество множества Е имеет предельную точку, принадлежащую Е.

Доказательство. Докажем теорему для частного случая, когда

E R1. Теорема будет доказана, если докажем, что из истинности а) б); из б) в), а из в) а). Пусть а) выполнено. Из ограниченности

множества Е следует, что его можно заключить в отрезок σ R1, так как σ − компактно (см. теорему 4), то из теоремы 3 следует, что Е – компактно, так как по условию оно замкнуто. Итак, из а) б).

Пусть теперь б) верно. Докажем, что из б) в). От противного. 136

Пусть V, бесконечное подмножество множества Е, не имеет ни одной предельной точки. Тогда каждая точка имеет окрестность Vα , которая

содержит только одну точку множества V. Объединение этих окрестностей Uα Vα – открытое покрытие множества V. Ясно, что из

него нельзя выделить компактного подпокрытия. Возьмем Uα Vα

составной частью покрытия Е. Очевидно, из этого покрытия нельзя выделить конечного подпокрытия, то есть Е – некомпактное. Получили противоречие, которое и доказывает утверждение из б) в).

Докажем, наконец, что из в) а). Пусть в) справедливо, а множество Е неограниченно, тогда найдется множество V E точек таких, что xn > n, n =1,2,... Это множество бесконечное, но не имеет

предельной точки, что противоречит в). Следовательно, Е – ограничено. Пусть Е – ограничено, но не является замкнутым, то есть не все предельные точки множества Е принадлежат Е. Пусть х0 – предельная точка множества Е, не принадлежащая Е, x0 Е. Поскольку любая

окрестность предельной точки х0 содержит бесконечное множество точек множества Е, то имеем бесконечное подмножество V множества Е, предельная точка которого не принадлежит ему. Это противоречит в). Теорема доказана.

§ 10. Свойства функций, непрерывных на компактном множестве. Равномерная непрерывность

Теорема 1. Пусть f (x) – непрерывное отображение компактного

метрического пространства Х в метрическое пространство У. Тогда множество V = f ( X ), то есть образ области определения, компактно.

|

f − (Vα ) |

|

|

|

Доказательство. Пусть UVα |

||||

|

|

|

Vα |

|

|

|

|

|

α |

|

|

|

– |

открытое |

покрытие множества |

||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

V |

V = f ( X ) У . Поскольку |

f(x) |

||||

|

|

|

непрерывно, |

то согласно теореме |

|||||

|

|

|

|

3 |

§8 все |

множества |

f |

−1(V ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

α |

|

X |

|

У |

|

|

|

|

|

|

|

|

открытые. А так как Х компактно, |

|||||||

|

|

|

|||||||

подпокрытие такое, что |

|

то |

|

существует |

конечное |

||||

n |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

) |

|

|

(1) |

|

|

|

|

Х U f −1 (V |

|

|

|

|||

|

|

|

i=1 |

α i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

137 |

|

|

|

|

|

|

(см. определение 3 §9). |

|

f −1 (V ) = E , тогда образ |

||||

|

Пусть E − прообраз образа V , |

то есть |

||||

|

|

α |

α |

|

α |

α |

V |

= f (E |

) = f ( f −1(V |

)) , то есть V = f ( f −1 (V |

)). С учетом этого из (1) |

||

α |

α |

α |

α |

α |

|

|

следует |

n |

−это означает |

компактность |

множества f(X). |

||

f ( X ) UV |

||||||

|

|

i=1 α i |

|

|

|

|

Теорема доказана. |

|

|

|

|

||

|

(Если образ покрывается образом Vα , то прообраз покрывается |

|||||

прообразом f −1(V ) и наоборот). |

|

|

|

|||

|

|

α |

|

|

|

|

|

Следствие 1 (первая теорема Вейерштрасса). Непрерывная на |

|||||

отрезке функция действительного переменного ограничена на нем. |

||||||

|

Доказательство. |

По теореме 1 |

f ( X ) R1 множество значений |

|||

функции компактное, а согласно теореме 5 §9 оно ограничено. Теорема доказана.

Следствие 2 (вторая теорема Вейерштрасса). Непрерывная на отрезке [a,b] функция действительного переменного f (x) достигает на

нем своего наибольшего и наименьшего значений, то есть найдутся |

||||||||||

точки x1, x2 [a,b] такие, что f (x1 ) = sup |

f (x), f (x2 ) = inf |

f (x). (см. |

||||||||

|

|

|

|

x [a,b] |

x [a,b] |

|

|

|

||

рис.). |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

y |

Доказательство. |

По теореме |

1 |

||||

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

множество |

значений |

функции |

f (x) |

|||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

компактное, а согласно теореме 5 §9, это |

||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

множество |

действительных |

|

чисел |

|||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

ограничено. Следовательно, имеет точную |

||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

верхнюю |

и |

точную |

нижнюю |

грани |

||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

sup f (x) |

и inf f (x). По той же теореме 5 |

|||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

x1 |

x2 b x §9 множество значений функции f (x) |

– |

|||||

|

|

|

||||||||

a 0 |

|

|||||||||

|

|

|

|

замкнутое, то есть все его предельные |

|

|||||

|

|

|

|

|

||||||

точки принадлежат ему. |

|

|

|

|

|

|

||||

Это означает, |

что найдутся точки x1, x2 |

такие, что |

f (x1 ) = sup |

f (x), |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

x [a,b] |

|

|

|

f (x2 ) = inf f (x). Теорема доказана.

x [a,b]

Замечание. Требование компактности области определения функции существенно (необходимо). Например, функция

138

y = 1х, x (0,1) непрерывна на интервале (0,1), но не ограничена на нем и не достигает своих наибольшего и наименьшего значений, то есть sup 1x = +∞, inf 1x =1 − существуют, но точки, в которых достигаются

эти значения, не принадлежат области определения функции. Определение 1. Пусть f – отображение метрического

пространства Х в метрическое пространство У. Отображение f называется равномерно непрерывным на множестве Х, если для всякого

ε > 0 |

существует δε > 0 |

′ |

′′ |

такое, что ρy ( f (x ), f (x )) < ε для любых |

|||

точек x′, x′′ X , удовлетворяющих условию ρx (x′, x′′) <δε .

Функция f (x) может быть непрерывной как в одной точке х0, так

и на множестве Х. Однако, равномерно непрерывной она может быть только на некотором множестве. Понятие равномерной непрерывности в одной точке лишено смысла.

Если функция f (x) непрерывна в точке х0, то дляε > 0 δ = δ(ε, x0 ) − разное для разных точек х0. При равномерной непрерывности δ =δ(ε) одно и то же для всех точек.

Теорема 2. Функция f (x) равномерно непрерывная на множестве

Х, непрерывна на этом множестве. |

|

|

′ |

′′ |

|

|||

Доказательство. |

Зафиксируем |

одну |

в |

|||||

из точек x , x |

|

|||||||

определении 1. |

x′ = х0 , а |

x′′ = х |

|

|

|

|

||

Пусть, |

например, |

– переменная точка. Тогда из |

||||||

определения |

1 следует |

′ |

′′ |

|

если ρx (x, x0 ) < δε . |

Это |

||

ρy ( f (x ), f (x )) < ε , |

||||||||

совпадает с определением непрерывности функции в точке х0. (см. определение 1 §7). Теорема доказана.

|

|

|

|

|

Пример 1. |

|

Доказать, |

что |

функция |

y = sinx |

|

|

равномерно |

|||||||||||||||||||||

непрерывна на всей числовой оси. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Решение. |

Заметим, |

что функция y = sinx |

непрерывна на всей |

||||||||||||||||||||||||||

числовой оси (см. пример 9 §7). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x′− x′′ |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

sinx |

′ |

− sinx |

′′ |

|

|

sin |

x′− x′′ |

|

|

cos |

x′+ x′′ |

|

sin |

x′− x′′ |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

= 2 |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

≤ 2 |

2 |

|

|

|

≤ 2 |

2 |

= |

||||||||||||||||||

|

|

|

x′− x′′ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

= |

|

|

< ε = δε . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Что и требовалось доказать. |

|

|

|

|

|

|

|

y = sinx2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Пример 2. |

|

Доказать, |

что |

|

функция |

|

|

не |

является |

||||||||||||||||||||

равномерно непрерывной на всей числовой оси. 139

|

Решение. |

Функция |

|

|

y = sinx2 |

|

непрерывна |

|

как |

суперпозиция |

||||||||||||||||||||||||

непрерывных функций: |

y = sinU, U = x2 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

Пусть |

xn′ = |

πn + π |

, |

|

xn′′ = |

|

πn − |

π . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Тогда |

|

xn′ − xn′′ |

|

= |

|

πn + |

π |

− |

πn − |

π |

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

π |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 0 |

|

при |

|

n → ∞. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

πn + π |

+ |

πn − π |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

sin(xn′ ) |

2 |

− sin(xn′′) |

2 |

|

|

= |

|

|

|

|

+ |

π |

|

|

|

|

π |

|

= |

|

(−1)n + (−1)n |

|

= 2. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

sin πn |

|

|

− sin πn − |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

Итак, |

|

|

|

|

|

′ |

|

|

|

|

|

′′ |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нельзя |

сделать |

|

меньше |

любого |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

f (x ) − f (x ) |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

положительного |

|

числа |

ε > 0. |

Следовательно, |

y = sinx2 |

не |

является |

|||||||||||||||||||||||||||

равномерно непрерывной. |

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

Теорема 3 |

|

(Кантор). |

Пусть |

|

– непрерывное |

отображение |

|||||||||||||||||||||||||||

компактного метрического пространства Х в метрическое пространство Y . Тогда f (x) – равномерно непрерывно на Х.

Доказательство. Докажем теорему для частного случая, то есть для действительной функции f (x) действительного аргумента.

От противного. Пусть существует такое ε0 , что для любого натурального п найдется пара точек xп′ и xп′′ таких, что xп′ − xn′′ < 1n , но

f (хп′) − f (хп′′) |

|

≥ ε0 . |

(2) |

|

Так как последовательность {xn′} X , а Х по условию компактно,

то, согласно теореме 5 §9, оно замкнуто и ограничено. Тогда, согласно теореме Больцано-Вейерштрасса (см. §6 главы 2), существует подпоследовательность {xn′}, сходящаяся к некоторой точке x0 X . То

же самое можно сказать о подпоследовательности {xn′′i } последовательности {xn′}. Она сходится к той же точке х0, так как xп′ − xп′′ < 1n .

140