- •Центр системных региональных исследований и прогнозирования иппк ргу и испи ран

- •Человекоразмерность – ключ к пониманию регионогенеза: незамеченный императив м.К. Петрова

- •Введение

- •Часть 1. Регион и системное его представление

- •Часть II. Теория, культура, текущая природа и способ расселения

- •Часть I. Регион и системное его представление.....................................................12

- •Серия «южнороссийское обозрение» Центра системных региональных исследований и прогнозирования иппк при ргу и испи ран

Часть II. Теория, культура, текущая природа и способ расселения

Выдвижение теорий или гипотез в форме различенно-интегрированной связной

схемы, удовлетворяющей требованию единства восприятия-апперцепции, предприятие уязвимое во многих отношениях, особенно когда теорию или гипотезу пытаются выдвинуть и обосновать в междисциплинарной области, где всегда велика вероятность угодить в «бородинский эффект» – «смешались кони, люди». Но что делать? В наш век всеобщего научного опосредования всех проблем от тонкостей техники «бега от смерти» до биологической электро-магнитной совместимости и гипертрофированного методологического скептицизма приходится и решаться и оглядываться, и опосредовать проблемы и обходить наиболее заметные методологические мины.

У историков науки и социологов, особенно после работы Куна «Структура научных революций» и после бурных споров по поводу концепции Куна (24; 25) выработался более или менее устойчивый перечень к теории явно системно-функционального свойства. Используя куновскую идею парадигмы как суммы постулатов, установок, представлений о структуре предмета и о форме конечного продукта познания, правил, которые разделяются на периоде нормального существования дисциплины членами дисциплинарного сообщества, что дает им базу для взаимопонимания, осмысленной постановки проблем и осмысленного обсуждения результатов, историки науки и социологи, прежде всего подчеркивают эти парадигматические функции теории, которые в ином, системном уже плане работают в режиме интеграции: объединяют познавательную деятельность членов признающего теорию сообщества в «исследование» – в историческую системную целостность преемственного накопления результатов. Смысл и значение эти результаты приобретают в рамках данной теории и не имеют ни смысла, ни значения за ее пределами, хотя все результаты, если они получены с помощью признанных в науке процедур, обладают достоинством факта.

Такое понимание теории предлагается только для «нормальной науки», так как любая «научная революция» начинается именно с ниспровержения теории, способной идентифицировать «аномалии» – наблюдаемые и верифицируемые факты, но неспособная придать им смысл и значение в собственных рамках, объяснить их, что и требует новой теории, способные объяснить и накопленные ранее и новые «аномальные» результаты в единой системе понятий и представлений. Пункт о связи теории именно с «нормальной наукой» всячески подчеркивается социологами-

70

теоретиками. Уже в первой реакции на концепцию Куна Мертон писал: «В своей недавней книге историк науки Томас С. Кун проводит различение между «нормальной наукой» и «научными революциями» как фазами в эволюции науки. Большинство опубликованных на книгу откликов концентрируют внимание, как, впрочем, и сам Кун, на этих происходящих время от времени скачках вперед, которыми отмечены научные революции. Но хотя эти революции и являются наиболее драматическими моментами в развитии науки, большинство ученых большую часть своего времени вовлечены в деятельность в условиях «нормальной науки», которую развивают путем инкрементного накопления знания, основанного на признаваемых парадигмах (более или менее когерентных наборах посылок и допущений). Кун, таким образом, вовсе не отрицает давно установившейся концепции, по которой наука растет главным образом за счет инкрементных добавлений, хотя его основная забота – показать, что это еще далеко не полная картина. Поэтому грубейшим бы образом извратил исторические свидетельства тот, кто вычитал бы из его книги, будто кумуляция знания, признаваемого сообществом ученых, есть просто миф» (10,р.12-13).

Эта высказанная Мертоном линия на отодвигание «научных революций» на периферию социологии науки господствует и сегодня. Сторер, например, ученик и последователь Мертона, в число основных достоинств и заслуг своего учителя включает как раз нормативность его теорий для американской социологии: «С момента появления в начале 60-х гг. парадигмы Мертона большинство исследований в данной области удовлетворяли куновскому определению «нормальной науки». Не только работы самого Мертона, но и работы многих других концентрировались главным образом на проблемах, которые, когда их удавалось объяснить, оказывались непосредственно связанными с вопросами, эксплицитно или имплицитно представленными в парадигме Мертона. Короче говоря, социология науки вызрела до уровня, когда значительная часть исследований следует нормам «паззл-солвинг» (складывания разрезных картинок – М.П.). Кун сам подчеркивает, что отнести исследование к типу «паззл-солвинг» вовсе не означает, будто такое исследование требует меньшего воображения, приносит меньшее удовлетворение или оказывается менее важными Заполнение областей, идентифицированных той или иной парадигмой в качестве, говоря терминами картона, «точно определенного незнания» – столь же необходимо для развития научного познания, как и научная революция. Без «инь» нормальной науки не стало бы почвы и для «ян» научной революции, причем революции бывают сравнительно редко» (11 ,р.ХХХ).

Нам пришлось совершить это краткое путешествие к эпицентру дискуссий о

71

норме и революции в науке не столько для того, чтобы занять какую-то определенную позицию в споре, сколько для того, чтобы хоть чуточку адаптироваться к общему духу и концептуальному контексту происходящего. Без этой краткой «обкатки» вполне может возникнуть ситуация разговора одними словами на разных языках: наше привычное понимание терминов «теория», «исследование», «метод», связанное с философской классикой, оказывается здесь не всегда надежным помощником.

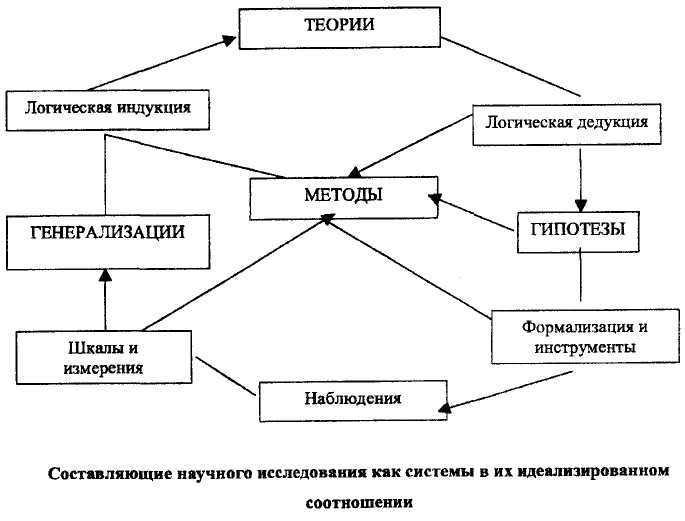

Если попытаться восстановить основные постулатные контуры наиболее часто сопрягаемых понятий – теория, метод, гипотеза, генерализация, наблюдение, то возникнут явные очертания системы, принадлежащей к классу открытых и имеющей историческое измерение. Наиболее часто употребляемым термином для этой системы является «исследование», хотя оно и не совсем четко локализовано относительно дисциплины. Здесь нет жестких определений: под исследованием понимают то исследовательское направление, реализующее потенции частной дисциплинарной теории или парадигмы, то самое дисциплину на этапе «нормального» развития. Но при любом понимании исследование остается целостностью, в которой наиболее устойчивым элементом выступает теория, а наиболее подвижным – наблюдение. Смит приводит одну из типичных схем исследования как системы (12, р.27):

Как видно из рисунка, основные составляющие исследования системы образуют во времени своего рода спираль или круговорот, в центре которого удерживается теория, непосредственно связанная с генерализациями, методами и гипотезами, а эти последние с эмпирией наблюдений. Через логическую дедукцию теория не столько устанавливает, сколько контролирует на соответствие самой себе выдвигаемые гипотезы и предлагаемые методы их проверки. Через логическую индукцию теория получает в основном от генерализаций и частично от методов поправки, уточнения, коррективы. Гипотезы и методы организуют через формализацию и инструменты эмпирические наблюдения, наблюдения же дают материал для генерализаций и предъявляют новые требования к методам, которые здесь понимаются скорее как методики.

Предполагается, что если всю эту круговерть запустить по времени, то теория в процессе постоянной, хотя и опосредованной связи с эмпирическими наблюдениями начнет и будет продолжать движение ко все более адекватному и детализированному отображению предмета исследования. Заданные через методы и гипотезы единые правила наблюдения и проблемы, которые должны решаться на базе эмпирических наблюдений, позволяют теории интегрировать познавательные усилия индивидов, принимающих эту теорию и соответствующий набор производных от нее проблем и правил, позволяют превратить эту деятельность индивидов в единый, развертывающийся во времени процесс научного познания.

Нам не раз еще придется говорить об ограниченности такого «динамического» понимания теории, которое, вообще-то говоря, явно восходит к аристотелевским, возрожденным Берталланфи представлениям о живой системе, имеющей на вооружении разумный двигатель, способный «двигать, оставаясь неподвижным». То, что вместо привычного разума здесь знаковая реалия, не меняет существа дела – для членов сообщества, ведущих наблюдения и согласных или приведенных к согласию играть по правилам, которые устанавливаются и преемственно, по данным результатов наблюдения, меняются теорией, она осознается хотя и отчужденным ради единства и интеграции индивидуальных познавательных актов, но реальным и достаточно инерционным «двигателем», во всяком случае регулятором, оформителем и ограничителем спонтанно возникающего у индивидов познавательного движения. Попробуем пока принять такое толкование теории и посмотреть, где мы, собственно, находимся и как далеко зашли на этом не таком уж, оказывается, кратком пути формулирования теории.

Выдвигая нашу теорию-схему расселения и регионообразования, мы

73

действовали, похоже, по лучшим методологическим канонам, горячо рекомендуемым социологами-методистами. Мы не спешили формулировать теорию, а начали с собирания фактов, имеющих и непосредственное и отдаленное отношение к делу. Такой способ действий называют «ведением рабочей картотеки», «знакомством с тематическими каталогами библиотек» (12,р.38-.39). Картотеки у нас, правда, не было, но попыток извлечь из библиотек, а особенно из различных дисциплинарных массивов публикаций «незапланированную информацию», способную, хотя и по частным поводам, пролить свет на нашу проблематику, вполне хватало. За отсутствием картотеки у нас не было и картотеко-методологической кульминации, красочно описанной Смитом: «На этом этапе деятельность исследователя смещается с библиотечного поиска на структурирование растущей картотеки ради перевода ее в исследовательские вопросы, допускающие проверку. Миллз отмечает, что одним из лучших способов инициировать этот процесс является перестройка системы картотеки. Рекомендуя этот прием, он заходит так далеко, что вполне серьезно советует исследователю выкинуть содержание картотеки на пол, разбросать карточки в беспорядке, а затем уже начать, как придется собирать содержимое. Смысл процедуры в том, что она одно из действенных средств обнаружить случайные комбинации различных идей и заметок. В терминах наших предыдущих рассуждений этот процесс призван ослабить парадигматическую установку исследователя с помощью смещения его перспективы на явления, которые до этого воспринимались как не имеющие отношения к делу» (12,р.39).

Таких драматических эпизодов у нас не было, но что-то подобное случалось, когда вдруг у антропологов обнаруживалось описание включения изолированных прежде первобытных обществ в ткань развитой социальности (26) или у лингвистов – соображения насчет функциональной нагрузки диссоциации и ассоциации (27). Если верить социологам-методистам, мы только-только достигли критического периода: «Интеллектуальные усилия указанного выше типа обязаны открыть путь: а)к формулированию гипотез, допускающих проверку; б)к формулированию средств проверки этих гипотез» (12,р.39).

Действительно, этот путь, похоже, открыт, тем более что с содержательной точки зрения под теорией предлагают понимать «набор взаимосоотнесенных гипотез или высказываний о феномене или группе феноменов» (12,40). Нашу схему теорию без труда можно перевести на язык гипотез и методов-методик, опросных листов, текущей статистики, тенденций, вывести на уровень наблюдения и, если найдется соответствующая организация, способная финансировать подчиненное такой теории

74

исследование и полагающая, что в терминах затрат-выгод перевод белее или менее известных всем фактов в интегрированную теорией форму значимых результатов оправдывает затраты, то ничто в общем-то не мешает начать такое предприятие. Теория действительно будет уточняться, обрастать деталями, давать все более сфокусированную картину процессов, и если, скажем, такое исследование перейдет в службу типа службы погоды, то от него вполне можно будет потребовать периодических отчетов, краткосрочных и долгосрочных прогнозов по расселению, по рождаемости, по росту народонаселения и изменением распределения населения, по регионообразованию, по естественным потенциалам регионов и степеням их освоенности, по десятку или даже сотне других переменных, допускающих измерение и количественное представление в соответствующих шкалах.

Но оставим эту перспективу перевода теории в динамику программы исследования – это хотя и хлопотная и сложная и трудоемкая, но все же техника с перспективой разрастания трудностей по ходу исследования и усложнения исходной схемы. За отсутствием перспектив на выход в практическое исследование нам лучше заняться той стороной дела, которую и Мертон и социологи-методисты, всячески демонстрируя к ней уважение, старательно обходят, а именно стороны парадигматической не в усеченном смысле практического упорядочения исследования теорией и интегрирования ею по общим правилам деятельности познающих индивидов, а в более широком смысле связи теории с человеческой размерностью и с общим контекстом эпохи.

Ни Кун, ни его оппоненты из числа социологов науки мертоновской школы в делах теории и науки не занимаются, хотя Кун в своей трактовке парадигм и механики их организующего и направляющего воздействия на членов научного сообщества весьма близко подходит к проблеме человеческой размерности.

Парадигмы, по Куну, практически не эксплицируются, возможно и в принципе не могут быть эксплицированы, поскольку их составляющие образуют скорее конгломерат различных по генезису и возрасту убеждений, установок, предметов веры, чем организованное на логической базе четное единство. Разношерстность состава парадигм с точки зрения генезиса и возраста его составляющих делает парадигмы доступными для экспликации и осознания, да и то не полностью, только в работах специалистов по истории науки, которая обладает своим дисциплинарным массивом литературы, который, как и все другие дисциплинарные массивы, явно выходит за пределы ментальных и физических возможностей любого отдельно взятого историка науки. Как и физик или химик, историк науки не в состоянии следить не только за всей

75

накопленной, но и за всей публикуемой литературой.

Чтобы нанять, например, становление тех представлений в времени, пространстве, об инерционных автоматизмах природы, о взаимодействии, о познаваемости природы, о выразимости процессов взаимодействия в логике понятий и в математических отношениях, об их измеримости, которые воспринимаются сегодня как естественные, историку науки приходится исследовать бурные споры ХV – ХVII вв., идти в соответствующие контексты духовной жизни того времени, анализировать совокупный эффект разнонаправленного и разноцелевого воздействия на господствующее теологическое мировоззрение теологов-реформаторов, схоластов – естественных теологов, натурфилософов, первых ученых, которые сообща создали то, что можно назвать «черновиком» научного мировоззрения. С некоторыми поправками это то мировоззрение, которое постигается учеником средней школы как данность. Чтобы разобраться в механизмах современной науки, выступающей в триединстве исследовательской, прикладной и академической составляющих, нужно, напротив, идти в начало и середину XIX в., исследовать эпоху «второй научной революции», хотя эти общие представления о науке также сегодня усваиваются как не вызывающая сомнений и вопросов данность, как таблица умножения, запрещающая вопросы «почему?». В этой данности отсутствуют уже различения по генезису и возрасту образующих парадигму мировоззренческих представлений, представлений о функции и возможностях науки, о сопряжении и совместной работе ее частей: исследователь умножает знание о природе, прикладник использует результаты исследователей для разработки новых технологий, преподаватель вуза или университета готовит новые поколения исследователей, прикладников и преподавателей, – вот колесо науки и вертится, сохраняя преемственность познания мира, создавая новые технологии и приводя в движение все то, что мы сегодня называем научно-технической революцией.

Кун очень четко устанавливает связь всего того, что может быть передано студенту на лекциях или через учебники, с текущим контекстом эпохи и науки, обнаруживая в этом общее стремление, и общее явление: «Конечно, ученые не составляют единственной группы, которая стремится рассматривать предшествующее развитие своей дисциплины как линейно направленное к ее нынешним высотам. Искушение переписать историю ретроспективно всегда было повсеместным и непреодолимым» (23, стр. 176-177). Если бы Кун достаточно ясно осознавал смысл ограничений по вместимости человека, для него это «искушение переписать историю ретроспективно» перестало бы быть искушением, а стало бы насущной необходимостью редуцировать историю до пределов вместимости студента, как она

76

задана учебными планами, сроками обучения, расписаниями, отведенными на соответствующие курсы часами. А эта редукция до вместимости связана с потерями и практически всегда совершается за счет вытеснения в область постулатной данности всего, что не имеет прямого отношения к становлению господствующего сегодня направления в дисциплине или господствующего исследовательского направления, к которому принадлежит и сам лектор-преподаватель, использующий соответствующие редуцированные до вместимости студента и аспиранта учебники и учебные пособия, списки рекомендованной литературы и т.п.

Кун не видит этой навязанной ограничениями по вместимости нужды в редукции, без которой было бы просто невозможно приобщить студента к дисциплинарным канонам деятельности и к общему объему накопленного знания как целостности. Поэтому, отмечая явные расхождения между действительной историей и тем, как она представлена в учебниках, по которым формируется парадигматическое восприятие студентов, он усматривает в этих искажениях случай и произвол, которые вызываются стремлением ученых быть причастным к истории: «учебники начинают с того, что сужают ощущение ученым истории данной дисциплины, а затем подсовывают суррогаты вместо образовавшихся пустот. Характерно, что научные учебники включают лишь небольшую часть истории – или в предисловии, или, что более часто, в разбросанных сносках о великих личностях прежних веков. С помощью таких ссылок и студенты, и ученые профессионалы чувствуют себя причастными к истории. Однако та историческая традиция, которая извлекается из учебников и к которой таким образом приобщаются ученые, фактически никогда не существовала. По причинам, которые и очевидны и в значительной степени определяются самим назначением учебников, последние (а также большее число старых работ по истории науки) отсылают только к той части работ ученых прошлого, которую можно легко воспринять как вклад в постановку и решение проблем, соответствующих принятой в данном учебнике парадигме. Частью вследствие отбора материала и частью вследствие его искажения ученые прошлого безоговорочно изображаются как ученые, работавшие над тем же самым кругом постоянных проблем и с тем же самым набором канонов, за которыми последняя революция научной теории и методе закрепила прерогативы научности. Не удивительно, что учебники и историческая традиция, которую они содержат, должны переписываться заново после каждой научной революции. И не удивительно, что, как только они переписываются, наука в новом изложении каждый раз приобретает в значительной степени внешние признаки кумулятивности» (23,стр.176).

Эту избегающую экспликаций данность парадигматики, шоры ретроспекции,

77

зависимость от текущего контекста отмечают и оппоненты Куна: «Парадоксально, – пишет Смит, – что хотя парадигмы задают наборы допущений, с помощью которых индивиды интерпретируют опыт, парадигмы действуют настолько автоматически, что их носители редко подвергают сомнению их достоинства и выступают против их недостатков, о этом смысле Кун говорит об «ослепляющей функции» парадигм. Эти шоры полезны в том отношении, что они запрещают ученому терять время на «тривиальности» и концентрируют его внимание на «областях осмысленных проблем». Но, к сожалению, когда результаты не соответствуют действующей парадигме, переоценке подвергаются, как показал Кун, не столько парадигмы, а скорее в жертву приносятся конфликтующие данные, которые обычно отбрасываются или искажаются» (12,р.24).

Ничего здесь парадоксального нет. Если нечто усвоено и интериоризировало как данность, не позволяющая спрашивать о своих основаниях и уведенная в нормативную «подкорку» сознания, то эта данность и будет регулировать восприятие внешнего мира, придавать смысл и значение происходящему в окружении, задавать оценки, стремиться истолковать и интерпретировать новое в терминах некритически усвоенной и интериоризированной данности. А данности, парадигматики, каноны, нормы восприятия могут оказаться весьма и весьма различными на всех уровнях восприятия. Известный индийский химик-органик с мировым именем, экс-президент Индийского научного конгресса, президент Института наук Индии, то есть человек в ранге президента национальной академии, Сешадри так, например, представляет себе современную науку и возможные пути ее развития в будущем: «Полное определение науки должно включать идею высшего знания веданты, позволяя ученым идти в более тонкие и трудные планы исследования... Наука и религия имеют общую цель – помочь духовному росту человека и установлению лучшего социального порядка. Друг без друга они недостаточны и беспомощны. Сегодня объединение в жизни человека духовных энергий этих двух дополняющих друг друга дисциплин могло бы создать условия для полной интеграции личности и способствовать развитию совершенной гуманной цивилизации... Великие социальные движения Индии всегда основывались на духовном начале, и задача Индии в гармонии наций и народов – сохранять эту духовную ноту. Недавний пример Ганди свидетельствует о том, что мы не утратили великой традиции. Вся его жизнь была грандиозной попыткой спиритуализировать политику. Вряд ли нам будет сложнее объединить науку и духовность» (28, р.156-157).

Ясно, что обладай Сешадри достаточно прочно усвоенной и интериоризированной данностью нашего европейского образца, какой она создавалась

78

в XV – XVII вв., ему бы и в голову не пришло возвращаться к вопросам, давно решенным историей науки, которая именно в тот период «интеллектуальной революции» сумела освободить концепт природы от духовных составляющих, выселить из вселенной ангелов, духов и другую нечисть надчеловеческой природы, что было характерно для предшествовавшего «готического» мировоззрения и до сих пор характерно для традиционного индуистского мировоззрения, сумела мировоззренчески и парадигматически подготовить природу к познанию методами опытной науки. Мечтать сегодня о веданте, о единстве с религией, о спиритуализации науки и природы значит пытаться вернуть науку в то «пранаучное» состояние, от которого она с таким трудом избавилась.

Но случаи, подобные этому парадигматическому срыву Сешадри, а их не так уж мало в странах неевропейской культурной традиции, пытающихся привить науку на собственной почве, достаточно вспомнить вспышку не очень понятных для европейца ожесточенных споров о конфуцианстве и леггистах в Китае, вынуждает более внимательно относиться к парадигматической стороне дела в процессе выдвижения и обоснования теорий. Именно здесь, в области парадигматики могут локализироваться источники и основания ее фальсификации – сумма ограничений по предмету, условиям истинности и применимости, которые не были выявлены в процессе выдвижения теории. В нашем случае это особенно важно, поскольку, пытаясь сказать нечто о междисциплинарной области, предлагая единую теорию процессов, которые были до сих пор разделены дисциплинарными перегородками, мы рискуем ввести в парадигматику такой теории различенные по дисциплинам, разнородные, конфликтующие составляющие, А если это так, весьма сомнительными становятся надежды на взаимопонимание: осколки дисциплинарных парадигм будут активно ему препятствовать.

Вторая причина, также требующая выхода в анализ парадигмы, хотя она и не связана непосредственно с междисциплинарностью, состоит в том, что раз уж мы говорим о человеческой размерности, об ограничениях по вместимости и, в частности, квалифицировали практику редукции истории, ее «переписывания» как нечто производное от необходимости «сжать» массив дисциплинарного знания как целостность до вместимости академического канала трансляции (сроки обучения, часы, отведенные на курс по учебному плану), то ведь и теория – тоже форма сжатия, «переупаковки» материала в рамках вместимости (единство апперцепции, целостность, простота, обозримость). И в случае исторического сжатия и в случае теоретического сжатия неизбежно выпадение в форме постулатов и допущений в парадигматический

79

осадок часта содержания. Это тем более справедливо для «динамического» понимания теории: она способна интегрировать познавательную деятельность многих индивидов в преемственную целостность исследования только при условии, что каждый из этих индивидов физически и ментально способен руководствоваться этой теорией в поиске нового, то есть ограничение по вместимости выступает здесь как условие осуществимости исследования. Будь, скажем, теория не связной и обозримой целостностью, а чем-то вроде необозримой и диссоциированной энциклопедии, она потеряла бы интегрирующие свойства.

Оба эти соображения – и от многодисциплинарности и от сжатия – вынуждают нас заняться парадигматикой нашей теории расселения и регионообразования. Мы отдаем себе отчет в том, что полная экспликация парадигматики любой теории практически невозможна: в нее должна бы войти вся история мысли, включая, возможно, не только наш культурный очаг. Одному человеку такое не поднять в силу его вместимости, а взяться за дело многим – значит превратить предприятие в написание энциклопедии парадигматики, где парадигматик будет ровно столько же, сколько и авторов, в любом случае приходится обходиться рабочей или ближайшей парадигматикой для данной теории. Но дело все-таки не безнадежно. Основная трудность исследования парадигматики состоит, по нашему мнению, не в том, что ее ужасно трудно эксплицировать, хотя есть и это, а скорее в том, что любая попытка экспликации подпадает под действие «регрессии в бесконечность», причем выбор «абсолюта» или «начала», ограничивающих это движение, дело в достаточной степени произвольное. Что же касается до самой эксплицируемости загнанных интериоризацией и образованием в «подкорку» постулатов и допущений, а также и уровней экспликации, то дело здесь, похоже, обстоит примерно так, как происходит в ситуациях объяснений с иногородними или иностранцами по поводу городского транспорта, магазинов, достопримечательностей.

Горожанин давно интериоризировал, увел в «подкорку» и «забыл» данность локализации опорных точек действующих систем транспорта, торговли, достопримечательностей – остановок, магазинов, памятников, для горожанина не существует вопросов, почему все это так, а не иначе, почему на остановку троллейбуса нужно идти к тому дому, а в магазин – к другому, и это великое благо, освобождающее мозг человека для более продуктивной деятельности, но это вовсе не значит, что горожанин не может при случае эксплицировать эти системы на уровне данности -толково объяснить приезжему как, куда, каким транспортом проехать, на что имеет смысл посмотреть, куда заглянуть. Горожанин вряд ли объяснит сам этот уровень

80

данности, то есть выйдет на более высокий уровень решений горсовета, просьб трудящихся, исторических прецедентов и т.п. На это существуют гиды, которые без труда объясняют, почему в Полтаве на могиле Коцюбинского растет калина вместо завещанного тополя, почему театр в Ростове и после восстановления напоминает трактор и много других почему. Так же и с парадигматикой на первом уровне данности хватает собственной «подкорки», а дальше уже требуются гиды-проводники. Мы без труда, например, объясняем малышам данность операций над цифрами или алфавита, но если возникает вопрос, почему при нашей привычке писать слева направо считаем мы все-таки справа налево или почему «а» следует писать именно этим знаком, то приходится уже вступать с помощью специалистов на тропы «регрессии в бесконечность», идти к арабам, к Кириллу и Мефодию, к Кадму, финикийцам и где-то все равно остановиться: дальше пока не прошли и специалисты.

Правда, одно дело рассуждать об этих тропках «регрессии в бесконечность» и совсем другое – ходить по ним. Здесь тоже нужны свои навыки, здесь тоже есть свои секреты. И может быть один из весьма существенных для нашей цели состоит в ранжировании составляющих данность теории на их историческую глубину, на их причастность к «вечности» или, в случае с теориями социальных процессов, к «совечности» обществу. «Совечны» обществу, например, знак, адресно-именное общение, язык: их мы встречаем в любом из известных нам обществ на любом из этапов их развития. Без них само существование общества становится невозможным и необъяснимым. С другой стороны, явно меньшей исторической глубиной и, соответственно, меньшей степенью принадлежности к «вечности» обладают такие привычные для нас социальные институты, как всеобщее среднее образование, высшая школа, технологические приложения научного знания, промышленное производство. И если эти вторые имеют для нашей теории существенное значение, то и глубина ее применимости будет располагаться на соответствующих исторических отметках. А малая историческая глубина – первый симптом «мягкости» извлекаемого с помощью такой теории знания, его ограниченной и со временем падающей приложимости к решению технологических и иных проблем.

Наибольшей «твердостью» обладает знание о предметах, для которых мы вообще не можем указать ограничений по глубине их вечностей. Таковы, например, предметы физики, химии и некоторых других естественно-научных дисциплин, где единожды полученное и проверенное экспериментом знание не имеет ограничений по местам, датам, целям приложения. Такое знание можно отправлять и в прошлое и в будущее для объяснения событий. Если, например, в XX в. мы открыли период полураспада

81

радиоактивного углерода и тот факт, что он имеет свойство накапливаться в живых тканях, то палеонтологи могут сегодня отправить это знание на тысячи лет в прошлое, чтобы датировать возраст ископаемых органических останков, или на любое предзаданное время вперед, чтобы с достаточной точностью предсказать сегодня, как будут выглядеть останки современной органики в то далекое время. Точное предсказание и неограниченная приложимость – «транспортабельность» такого знания к местам и датам приложения, делают «твердое» знание особо ценным для общества, а вместе с тем и мечтой любого теоретика и исследователя, чаще всего мечтой неосуществимой, а иногда и опасной.

Уже в самих естественно-научных дисциплинах дело с принадлежностью к «вечности» обстоит совсем не так уж благополучно. В физике и химии мы, действительно, не можем указать возраст «вечности» их предметов и вынуждены поэтому все физические и химические результаты полагать, как пишет Сторер, «сосуществующими в области, где нет ни часов, ни календарей» (11,р.ХХIV). Нет, скажем, никаких поводов сомневаться в том, действовал ли закон Архимеда в докембрии и не откажет ли он когда-нибудь в будущем или на других планетах – действовал, не откажет. Но вот уже в геологии, а того более в биологии, если считать себя связанным основным постулатом актуализма – объяснять наблюдаемые явления только от наблюдаемых же причин, – начинаются осложнения. В геологии такой истинно научный подход (действие ненаблюдаемых или «вымерших» причин невозможно проверить экспериментально) оставляет за пределами исследования оледенения, потопы и другие катастрофы, которые невозможно объяснить в терминах наличной наблюдаемой причинности. Любая теория геогенеза, например, с этой точки зрения недоказуемая гипотеза, нечто вне науки. Еще хуже с причастностью к «вечности» обстоит дело в биологии: в докембрии вообще не обнаруживается следов органики, так что любые биологические высказывания, любые экспериментально проверенные результаты имеют свое «начало» – Кембрийский период. Естественно, что еще менее глубокими оказываются «вечности» общественных дисциплин, поскольку человек и общество, какие бы удивительные гипотезы ни выдвигались по этому поводу, возникли отнюдь не на ранних этапах биологической эволюции.

Наша теория расселения и регионообразования сложена из явно неоднородных с точки зрения исторической глубины материалов. Одни ее составляющие совечны обществу, другие имеют возраст в несколько столетий, а третьи и совсем молоды: технологическая миграция индивидов, например, вызываемая технологически безработицей как следствие ускоренного обновления арсенала ролей и профессий –

82

вряд ли имеет возраст более ста лет.

Наибольшей по глубине составляющей является, бесспорно, идея знакового специализированного кодирования индивидов в фрагментированную по размерности человека деятельность. Ее, видимо, следует признать совечной обществу не только в силу теоретических причин, но и в силу простой эмпирической данности: пока не зафиксировано ни одного общества, в котором не было бы фрагментации-специализации деятельности и основанного на знаке кодирования новых поколений в фрагменты такой деятельности.

Рядом должна пройти и идея воспитания-уподобления предшественникам хотя ее можно рассматривать и более глубокой, общебиологической, поскольку воспитание-уподобление лишь вариант кодирования, которое может основываться и на возможностях биокода, воспитание-постредакция с использованием знаков достаточно широко распространено и в животном мире. Спецификой человеческого воспитания, делающим его совечным обществу, является основанная на использовании знакового общения постредакция-специализация. Только в этом виде идея воспитания может войти в теорию и стать опорой объяснений в парадигматике этой теории.

Той же совечной, хотя и значительно менее ясной природой должны бы обладать и универсальные средства специализирующего кодирования: индивидуализирующее имя-адрес и соотнесенный с этим именем текст конечной длины, фиксирующий типизированные программы поведения индивида-носителя имени в типизированных ситуациях коллективного действия. Неясности здесь вызывает то обстоятельство, что мы, привязанные к текущему контексту, во всех обществах фиксируем имя-адрес и связанный с ним текст, но тексты эти обладают равной примерно развитостью, богатством грамматических форм и отношений, а это богатство – явно продукт длительного языкового развития, не могло упасть с неба, возникнуть разовым порядком. Если под «текстом» понимать то, что мы понимаем под ним сегодня, то ему вряд ли можно приписать совечность обществу, если же текст понимается только как средство закрепления индивидуализированных специальных программ в знаке, независимо от развитости и других достоинств средств знаковой их фиксации, то такой текст следует признать реалией, совечной обществу.

Еще менее ясна картина с функциональней зависимостью ассоциации и диссоциации как двух основных состояний индивида в процессе его жизни. В нашей теории основным состоянием признается ассоциация, типологически различенная в последовательность: а) опосредованная связями родителей ассоциация-данность, которая носит более или менее чистый характер уподобления ребенка не им созданной

83

системе ассоциирующей связей; б) ассоциация «проб и ошибок» на периоде специализации, где индивиду приходится уже делать самостоятельные попытки наладить ассоциативные связи; в) ассоциация-социализация, когда индивид собственными силами творит специализированную карьеру и соответствующую ей систему ассоциативных связей. Эти три основных ассоциированных этапа перебиты диссоциированными вставками, где перед индивидом возникает ситуация выбора дальнейшего пути в социализацию, причем первая ситуация – выбор профессии – во многом ограничивает и определяет вторую – выбор одного из специализированных институтов или института, в котором на тех или иных правах присутствует данная профессия. Насколько эта схема: ассоциация (а) – диссоциация (1) – ассоциация (б) – диссоциация (г) – ассоциация (в) универсальна?

Именно в таком конкретном виде схема движения в социализацию-ассоциацию (в), хотя она у нас и ответственна за центростремительность и неравномерность расселения, вряд ли может претендовать на универсальность и, соответственно, на совечность обществу. Но если отвлечься от конкретности схемы, ассоциация и диссоциация всегда, видимо, будут присутствовать в тех или иных институциональных оформлениях в структуре социализации: младенец не может быть социализирован с колыбели, ему необходимо пройти некоторый путь воспитания-уподобления до акта социализации.

А этот путь предполагает выход на некоторую степень общности взаимопонимания – приобщение к текущему тезаурусу общества, что обеспечивается в нашей схеме универсальным воспитанием в общеобразовательной школе и специализацию – распределение приобщенных к текущему тезаурусу общества индивидов по фрагментам социально-необходимой деятельности. Единый для всех связанных в общество индивидов язык как универсальное и универсализирующее средство общения, несущее огромную мировоззренческую и парадигматическую нагрузку, фиксируется во всех известных обществах, равно как и институт имен – индивидуализированных адресов, которые позволяют задать текстом конечной длины любому индивиду особую, отличную от других, не сопряженную с другими линию поведения в социально значимых типизированных ситуациях. Это может рассматриваться как знаковое свидетельство наличия в любом обществе и универсализирующей и специализирующей стадий воспитания. Но схемы движения по этим стадиям в социализацию могут быть и различны, как и оформление диссоциирующих стадий.

Собственно интересующее нас расселение и локальное оседание населения,

84

дающие в результате картину распределения населения по территории, показаны в нашей теории как естественное следствие взаимодействия двух факторов: а) воспитательного движения индивидов через специализацию в социализацию; б) наличного распределения институтов специализации, которые тяготеют к крупным лекальным скоплениям ролей, социализированных уже людей, объемов в той или иной степени специализированной деятельности как производительного, так и обеспечивающего человеческую размерность типа. Расселение по такой схеме процесса реализуется через территориальную миграцию диссоциированных индивидов, ищущих путей в социализацию через специализацию (1) и локализацию (2) – оседание в местах, благоприятных как с точки зрения видов на карьеру, так и с точки зрения степени обеспеченности человеческой размерности, а такие места также тяготеют к крупным скоплениям ролей и населения – к городам и плотно заселенным районам (регионам).

Наиболее подозрительна на малую историческую глубину здесь взятая у демографии идея расселения через территориальную миграцию. Территориальная миграция в смысле плутания диссоциированных индивидов по городам и весям в поисках специальности для окончательной социализации в облюбованном месте явно не обладает достоинством универсальности: она типична для нас, но не для наших соседей, живущих по другим нормам культуры. В той или иной форме территориальная миграция индивидов и групп индивидов присутствует в любом очаге культуры на любом историческом этапе (территориальная экспансия, колонизация, набеги, нашествия и завоевания), причем причины территориальной экспансии всегда социальны, но механизмы и формы выявления в разных очагах культуры могут быть глубоко различны.

Чтобы увеличить в этом отношении историческую глубину нашей теории расселения, следует, видимо, от демографического понимания миграции как территориального перемещения индивидов по преимуществу и определить миграцию в ее исходных социальных корнях как нечто опирающееся на естественное возрастное перемещение индивидов, их миграцию, в социальных структурах, причем частной и производной формой такого перемещения может выступать и территориальная миграция.

При таком понимании миграции мы получаем возможность трактовать все формы территориальной миграции как частные выявления одного и того же, а также и включить в понятие миграции группу близких по смыслу процессов перемещения людей по социальным ролям, статусам. Карьера, например, если ее творение индивидов сопряжено с движением в иерархии должностей-ролевых наборов, предстанет одной из

85

форм миграции. С еще большим основанием в группу таких процессов можно подключить многократную диссоциацию, связанную с переменой профессий из-за их обновления и замены – технологическую миграцию индивидов, которая вовсе не обязательно должна иметь выход в территориальную миграцию. В других очагах культуры могут обнаружиться и другие разновидности миграции, однако под всей совокупностью таких разновидностей во всех обществах будет обнаруживаться единый и совечный обществу первоисточник – возрастное движение индивидов в социальных структурах, что, видимо, и следует принять за исходное и наиболее общее определение миграции.

Дальше пошли бы еще большие затруднения и неясности относительно исторической глубины и области применимости теории, поэтому нам полезнее будет попытаться типологически различить специфику расселения и миграции, используя для этого концепты культуры и текущей природы.

Существует великое множество определений культуры, что сказывается и на словоупотреблении: слово «культура», «культурный» можно встретить в самых неожиданных сочетаниях от «культуры раздоя фуражных коров» до «культурного релятивизма» или «культуры речи». Попытки выделить в этом многообразии некие общие черты не приводят к сколько-нибудь содержательному результату, поэтому, раз уж культура, очаг культуры присутствуют в парадигматике нашей теории, лучше попытаться сначала обратится к истории проникновения термина «культура» в общественные науки, а затем уже дать более или менее строгое определение места концепта культуры в парадигматике теории расселения и регионообразования.

Если говорить о более или менее связной концептуальной форме, то культура появилась в антропологии, причем появилась не столько по требованию теории, сколько под давлением требований человеческой размерности, как они представлены в университетской академической практике. В 1880-е гг. антропологию ввели как дисциплинарный курс в ряде университетов, и антропологическая концепция культуры возникала как попытка объединить результаты антропологических исследований с учетом дидактических требований к академическим курсам – целостность, обозримость, связность, простота. Беннет пишет: «После заката эволюционной теории американские антропологи начала XX в. ухватились за описательное гуманитарное понятие «культуры» и превратили его в «научное» открытие – в новый порядок реальности. Хотя такое понимание немедленно распространилось в общественных и поведенческих науках, только культурная антропология использовала культуру как центральную объясняющую концепцию» (26,р. 847).

86

Концепту культуры в антропологии приписывалась и содержательная, и объясняющая «размерность», то есть под ней понималась некоторая теория, и хотя популярность объяснений через теорию культуры несколько упала в 1950-е гг., за культурой все же сохранилась функция парадигматического участия на правах интегратора в описаниях образа жизни и моделей поведения первобытных обществ, которые изучаются антропологией: «антропологи не утверждают, что культура дает полное объяснение человеческому поведению, они просто констатируют, что в большей части человеческого поведения содержатся культурные моменты» (26,р.847).

Ряд авторов, в их числе и цитируемый Беннет, рассматривают кризис концепции культуры в антропологии как признак дисциплинарного ее распада, когда, с одной стороны, становится трудно отличить «культурную антропологию от истории или литературы», а с другой, – наблюдается «растущая тенденция привлекать социологические концепции», что делает невозможным «различение культурной антропологии от социологии или политэкономии» (26,р.847).

Это размывание дисциплинарных границ связано, по Беннету, не только с недостатками антропологической концепции культуры, во и осложняется рядом привходящих обстоятельств: «По моему мнению, эта ситуация создает острый интеллектуальный кризис, который осложняется постепенным исчезновением основной связующей единицы предмета этнографии – изолированного первобытного общества. По мере трансформации таких обществ в обладающие национальным самосознанием общества, в этнические группы или классы, становится все более сильной склонность антропологов к социальным наукам. Это порождает компенсирующие эксперименты, использующие, чтобы избежать социального сциентизма, а вместе с тем и отмежеваться от искусства, семантические и феноменологические подходы, но попутно ведет к разложению предмета до уровня, на котором сейчас уже можно говорить о существовании сепаратных «антропологии» для политэкономии, политологии, социологии, педагогики, символики, экологии и т.п.» (26,р.847).

В этих огорчительных условиях антропологи начинают искать средств сохранения дисциплинарной целостности за счет изменения концепта культуры или вообще отказа от него. Беннет рекомендует концепт адаптации, понимая его весьма широко: «Этот концепт, похоже, вводит новый уровень генерализации. Вместо абстракций от поведения вроде культуры либо редуцирующих формул психологии или генетики этот концепт фокусирует внимание на людях-деятелях, которые пытаются реализовать цели, удовлетворять нужды или искать мира по ходу преодоления наличных условий. В этом преодолении люди творят социальное будущее в смысле

87

порождения новых проблем и увековечивания старых; в этом процессе они могут даже модифицировать биологическую конституцию популяции» (26,р.847).

Адаптация на правах условия осуществимости предполагает антиципацию -присущую всему живому способность предвосхищать события опережающим действием с уверенностью в его исходе. Как форма предвидения исхода поступка, «связывания времени» антиципация может быть неосознанной или осознанной, когнитивной в случае с человеком, причем Беннет не очень твердо себя чувствует в привлечении сознания как отличительного признака человека: «Сознание присутствует у человека и отсутствует у кристаллов, но в различных и ослабленных степенях сознание присуще и млекопитающим» (26,р.849). Антиципацию Беннет понимает по Уайтхеду (29;30): «Некоторые антропологи используют модель игры как аналогию преодолевающего поведения человека в инструментальных (технологических, экономических, политических) ситуациях... Этот процесс предполагает то, что Уайтхед называет антиципацией: будущее структурируется тем, что организм делает в настоящем, а оно в свою очередь определяется тем, что происходило в прошлом. Таким образом, независимо от того, каким может оказаться действительный исход или какими степенями «свободы» обладает организм, всегда налицо попытка движения через время и пространство, как если бы в наличии имелись свобода и автономия, и в действиях такого рода попытка постоянно реконструировать обусловливающие факторы» (26,р.848).

Опирающаяся на антиципацию адаптация способна стать интегрирующим основанием предмета антропологии: «Для теории адаптации ключевой является когнитивная способность фиксировать изменения в наличных феноменах, то есть постигать новые вещи и тем самым устанавливать новые антиципации. Когда наличные феномены необходимо изменять, чтобы достичь таких антиципируемых целей, мы можем говорить о преодолении. А это во всех практических смыслах идентично инновации. Я считаю, что адаптационная система понятий превосходит систему понятий культуры, поскольку адаптация фокусирует внимание на человеке-деятеле и его поведении, а не на абстракциях от его поведения. Генерализация здесь достигается в том случае, когда мы говорим о групповых стилях или о групповых моделях поведения, то есть о социальной адаптации» (26,р.850).

Беннет считает, что где-то здесь и локализована возможность парадигматического дисциплинарного синтеза по предметному основанию: «Среди предметных областей культурной антропологии, экономических, политических, экологических и культурно-революционных исследований наметилось формирование

88

предметного ядра, которое все в большей степени смещается к человеческому преодолению наличных обстоятельств. Я буду называть это крыло инструментальной антропологией. Если это одно крыло культурной антропологии, то другое есть интерпретационная антропология, включающая исследования символизма, значения и той комбинации символизма и семантики, которая известна как структурализм в соответствий с названием, которое ей дал основатель Клод Леви-Стросс. Методы исследования этого крыла также теснейшим образом вплетены во взаимодействие людей как субъектов. В общем, это интерпретационное крыло антропологии использует описательный аспект культурного концепта» (26, р.851-852).

Объединение инструментального и интерпретационного крыльев как раз и способно дать, по Беннету, требуемый методологический синтез: «Инструментальное крыло тянется к точной науке, то есть к генерализациям и объяснениям человеческого поведения с помощью различных моделей. Адаптационный подход, надо полагать будет более надежно заякорен в инструментальном крыле, но поскольку ценности, символы, прецеденты также являются частью адаптивного ядра, их нельзя игнорировать. Психокультурная антропология стоит в настоящее время между этими крыльями. Предлагается, таким образом, синтез культурной антропологии в разумных пределах. Для инструментальной антропологии культура – качественные и количественные прецеденты принятия решений или же возможности и ограничения свободы выбора, для интерпретационной антропологии культура – качественный корпус символических характеристик эпохи. Хотя оба этих крыла зависят друг от друга, многомерность человеческого поведения требует, видимо, различения концептуальных оснований, причем культура в лучшем случае останется эвристическим механизмом» (26,р.852).

Трудно сказать, как высоко способна взлететь антропология на столь несбалансированных крыльях, но одно нам кажется ясным: «текущее» антропологическое понимание культуры как некой абстракции от поведения вряд ли существенно изменится, если «предметное ядро» через адаптацию и антиципацию будет смещаться к человеку-деятелю, к субъекту деятельности. Адаптация и антиципация, хотя они и говорят нечто о преодолении, о «связи времени», о попытках в каждом акте действия «реконструировать обусловливающие факторы», как и любой концепт культуры, извлеченный методом абстракции от деятельности, «фронтальны». «Фронтальность эта состоит в том, что общество, его связи, модели поведения во всех своих частях и сочленениях берутся как уже ставшие и синхронно функционирующие в «инструментальных» режимах технологии, экономики, политики. Если смотреть на

89

общество «снизу вверх», от эмпирии деятельности, «инструментального» поведения, то ничего другого и увидеть невозможно. Тут уж сколько ни смещай предметное ядро к человеку-деятелю, картина не изменится: взрослые дяди и тети, деятели, субъекты деятельности будут вертеть и в каждом акте воспроизводить наличный набор ролей, а все остальное уйдет за рамки картины как нечто, не имеющее отношения ни к обществу, ни к культуре. Но в реально живущем во времени и «преодолевающем» время обществе все обстоит не совсем так: эта «фронтальная» составляющая бесспорно присутствует как постоянно и регулярно функционирующая «инструментальная» связь с окружением на предмет извлечения из него средств к жизни. Но это только одна сторона, «фасад» социального целого.

Реальное общество не только существует в астрономическом времени, но и само оно стратифицировано в своем социальном времени: рядом с людьми-деятелями сосут матерей младенцы, играют дети, которым еще далекий путь до деятелей-субъектов, тут же и старые люди, которые уже не деятели-субъекты и переключены обществом на посильные для них дела, иногда жизненно важные для общества. Иными словами, если концепт культуры нам нужен в составе постулатов нашей теории, а он нам бесспорно нужен как основание типологических различий в способах решения основных социальных задач, то принятый в антропологии, да и в ряде других дисциплин, склонных к использованию точных методов, концепт культуры, придется серьезно модифицировать не с «фронтальной» стороны замыкания на эмпирию деятельности, а скорее с «тыловой» стороны подготовки стратифицированного по социальному времени общества к обеспечению «фронтального» эмпирического контакта с окружением и поддержания его в преемственной смене поколений. То есть дополнять-то концепт культуры придется как раз идеей миграции индивидов, их движения по социальным структурам через приобщение к текущему тезаурусу общества и через специализацию в социализацию.

Культура в этом типологизирующем смысле предстает как вариант решения общих для всех типов социальности задач по фрагментации социально-необходимой деятельности в посильные для индивидов роли и по специализированному кодированию индивидов в различенные роли и ролевые наборы поскольку в таком определении культуры акцент сдвинут на наследственно-преемственный характер общих для социальностей задач, а специализированное кодирование-воспитание осуществляется на знаковой основе, знак, его основные реалии – имя и текст – также должны, видимо, войти в определение культуры на правах уточняющих признаков, отделяющих любую социальность, к какому бы типу она ни принадлежала, от

90

«естественных» социальностей роя муравейника, термитника, где специализированное кодирование идет по биокоду.

Любая культура, любой вариант решения задач по преемственному существованию общества в смене поколений должен, естественно, обеспечивать текущую деятельность по извлечению из окружения средств к жизни, эмпирию производительного труда, и это порождает соблазн ввести текущую деятельность, без которой невозможно существование общества в определение культуры или, как мы только что видели на примере с антропологией, даже вывести культуру как некую генерализацию процессов, наблюдаемых на уровне эмпирии деятельности. Когда Беннет, например, объясняет преимущества концепта адаптации, сдвинутого к человеку деятелю, перед концептом культуры – абстракции от поведения: «Генерализация здесь достигается в том случае, когда мы говорим о групповых стилях или о групповых моделях поведения, то есть о социальной адаптации» (26,р.850), он продолжает общую антропологическую традицию, всеми силами старается удержаться на уровне деятельности как основного объекта изучения.

Соблазн вовлечения сферы производительной деятельности в определения культуры здесь двоякий – функционально-методологический: с одной стороны, текущий производительный труд индивидов-деятелей обладает высшим функциональным статусом, суть первое и исходное условие существования живущего поколения людей, связанных в данную социальность, и срыв эмпирической деятельности за несколько дней или недель погубил бы любую социальность, а с другой, методологической стороны, именно на эту область производительного труда объекты «текущей природы» в их свойствах проецируют наибольшую по интенсивности и силе определенность, поскольку любая технология, любая модель поведения в этой области достигает в «опережающем действии» цели лишь при том условии, что соответствующее действие опирается на свойства объекта воздействия, производно от них. Это последнее обстоятельство превращает область производительного труда в рай для исследования поведения точными методами, здесь по воду ходят с ведрами, лес рубят топорами или пилят пилами, землю рыхлят плугами или лопатами; коллективность, «групповые стили» или «групповые модели» поведения здесь привходящий момент, не влияющий на силу и интенсивность такого определения от объекта и, во всяком случае, не отменяющий такого определения, когда, скажем, по воду стало бы можно ходить с топором, а лес рубить – ведром. Коллективность, человеческая размерность попросту не участвуют в определении этой системы каузальных отношений: природа через свойства объектов, втянутых в

91

производительный труд, диктует условия их изменения и диктат этот безадресен – примет ли эти условия человек или животное, или машина для природы глубоко безразлично. Поэтому все человеческое на любом пути от моделей производительного труда, от ролей этого класса к культуре неизбежно элиминируется как несущественное и ничего, собственно, не определяющее. Поэтому любая попытка начать с эмпирии деятельности, как мы видели в рассуждениях Беннета, теряет границу между человеческим и животным: когнитивность, скажем, признается и у млекопитающих, адаптация и антиципация рассматриваются как общебиологические феномены.

Если под культурой понимается нечто истинно человеческое, творение человека для человека, учитывающее и внешнее определение природы и собственную человеческую размерность, то предмет культуры, принимая определение природы как границу и данность, кончается как раз там, где начинается деятельность по нормам этой данности. То есть предметное ядро, о котором толкует Беннет, нужно искать не где-то в движении по эмпирии поведения к человеку-деятелю, а в тех реалиях, которые «стоят за спиной» человека-деятеля, располагаются до эмпирии поведения, подчиненной определенности природы, и лишь контактируют в человеке-деятеле как в конечном звене цепи социального определения с чуждой и инородной для общества, независимой от общества областью определения природы.

Именно этот угол зрения на историю устанавливали Маркс и Энгельс в концепции материалистического понимания истории: «Эта концепция показывает, что история не растворяется в «самосознании», как «дух от духа», и что каждая ее ступень застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к другу, застает передаваемую каждому последующему поколению предшествующим ему поколением массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. Эта концепция показывает, таким образом, что обстоятельства в такой же степени творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции», в виде «сущности» человека, что они обожествляли и с чем боролись» (31,стр.37).

Структура контакта между поколениями, процедуры передачи наследства предшественниками и ввода в наследство новых поколений, состав «суммы

92

обстоятельств», механизмы движения ее по времени, по последовательности поколений и возможности изменения этой унаследованной суммы усилиями индивидов живущего поколения – вот примерные границы предметной области исследований по общей культурологии, а это как раз и есть то, что явно необходимо для нашей теории расселения и регионообразования. Рассуждая силлогистически, а это никогда не вредно, можно сказать: если территориальное расселение только частная форма и в каком-то смысле продолжение и результат социальной миграции индивидов в рамках наследуемой и изменяемой «суммы обстоятельств», а эта возрастная миграция как продвижение индивидов от младенчества в деятели-субъекты в свою очередь инициируется необходимостью постоянно, в каждом акте действия воспроизводить матрицу фрагментации деятельности в несильные для индивидов роли, причем делать это на нестойком материале краткоживущих поколений, то причины той или иной формы расселения как раз и нужно искать в тех механизмах, которые «проталкивают» вступающие в жизнь поколения в деятельность, а совокупность таких механизмов, прежде всего воспитательных, и есть культура.

Иными словами, если мы наблюдаем, например, как один человек бреет другому бороду, то этот факт может быть интерпретирован в двух различных системах понятий и, соответственно, получить двоякий смысл. Если мы, по совету Беннета, идем от деятельности к деятелю, то перед нами возникают вопросы типа: «Почему бритвой? Почему именно с такой последовательностью движений? Зачем на щеках мыло?». Все эти вопросы локализованы в области деятельности, природного определения. Ответы на все эти вопросы нужно искать в свойствах щетины. Ни эти вопросы, ни ответы на них не будут иметь никакого отношения к культуре – бриться не заказано в любой культуре и делать это приходится во всех культурах по единым правилам.

С другой стороны, если мы идем от деятеля в его историю, то перед нами совсем другая группа вопросов: «Почему именно этот человек бреет бороду другому? Как он дошел до жизни такой? Почему бреет бороду именно этому человеку?». Это уже вопросы о культурном контексте наблюдаемого факта.

Брадобрей может оказаться парикмахером, закончившим соответствующее ПТУ бытового обслуживания, а его клиент – случайно забежавшим в парикмахерскую индивидом, которому по тем или иным причинам через полчаса нужно предстать перед кем-то свежевыбритым. Это контекст нашей «развитой» европейской культуры, где отношения между парикмахером и его клиентом построены на обезличенной связи «спрос-предложение». Парикмахер таким способом ассоциирован с обществом, извлекает, опосредуя обществом свои отношения с окружением, средства к жизни.

93

Клиент ассоциирован с обществом одной из многих специализированных пуповин, удовлетворяет в данный момент одну из многих своих потребностей, оплачивая эту операцию и тем участвуя в социальном опосредовании деятельности парикмахера.

Если мы наблюдаем такую сценку где-нибудь в Хиндустане, вполне может оказаться, что брадобрей – человек из касты наи, в наследственный ролевой набор которого входит и бритье бород у наследственной же клиентуры, то есть и человек, которому бреют бороду, не случайно набежавший клиент, для наи-брадобрея, деды и прадеды которого брили мужчин из тех же самых семей с той же периодичностью за ту же компенсацию в форме услуг или продуктов, это тоже форма ассоциации с обществом через участие в устойчивом и наследственном контакте семей различной профессионально-кастовой принадлежности.

Если такая картинка наблюдается где-нибудь в Центральной Африке, то она может иметь и не иметь смысла в культурном контексте, роль брадобрея-парикмахера может вообще отсутствовать как социально-значимая реалия, как форма специализированной ассоциации с обществом.

На первый взгляд может показаться, что наш пример на различение областей природного и социально-культурного определения излишне наивен и не очень показателен, в контексте нашей культуры он, действительно, если и звучит, то не очень убедительно. Но в контексте других культур подобные мелочи могут нести значительные социальные нагрузки, а их нарушения могут вызывать конфликты, социальные потрясения и даже катастрофы.

Описывая положение в общине «Рампур», Кудрявцев говорит о том, что в 1920-е гг. в общине произошел межкастовый конфликт в связи с решением междеревенского панчаята понизить касте наи традиционные нормы компенсации за услуги при заключении браков. Наи выразили протест. Тогда часть джатов отказалась пользоваться их посредничеством при заключении браков. В ответ наи отказались стричь и брить джаджманов и обслуживать их женщин» (21, стр.135). Дальше события развертывались так: «Многие джаты обзавелись бритвами и отказались от услуг наи, а в связи с упрощением женских причесок и распространением в деревнях мыла и женщины в домах джаджманов стали реже прибегать к услугам наин, то есть женщин касты наи. Наи вынуждены были искать иных средств существования, в результате чего глава одной семьи стал работать парикмахером в Дели, другой стал учителем, а третий – шофером. Но замечательно что все они по воскресеньям возвращались в Рампур, чтобы выполнять свои традиционные обязанности по отношению к тем джатам, которые продолжали поддерживать с ними отношения джаджмани. Естественно, что и доход от

94

этих традиционных занятий имел второстепенное значение в бюджете семей наи» (21, стр.135-136).

Сложившаяся социо-культурная структура иногда может вызывать самые неожиданные на наш европейский взгляд последствия. Например, тот факт, что Дели и через двадцать лет после провозглашения независимости Индии не имел канализации, индийский историк и пропагандист научного мировоззрения Раман объясняет наличием в традиционной структуре касты неприкасаемых, ответственной за все санитарные дела. Социо-культурными функциями могут быть нагружены и орудия. Так, Роджерс и Шумейкер пишут об одном из австралийских племен, в быт которого миссионерам без особого труда удалось внедрить стальные топоры вместо каменных – по форме и трудовой функции они оказались достаточно близкими реалиями. Но каменный топор нес огромную знаковую нагрузку в роли социального интегратора: «До эпохи стальных топоров каменный топор был символом мужской зрелости и опорой уважения к старшим, каменными топорами владели мужчины, а пользовались этими инструментами в основном женщины и дети. Топор получали от отцов, мужей, дядьей в соответствии с предписанной обычаем системой социальных отношений. Племя Йир-Йоронт получало каменные топоры в обмен на дротики в контактах с другими племенами, причем порядок контактов и обмена подчинялся сложным ритуалам, носил сезонный характер, сопровождался празднествами» (32, р. 335). Обилие стальных топоров, которыми миссионеры расплачивались за мелкие услуги, повело к разложению этой сложной интегрирующей системы и к вырождению племени.

Социо-культурные связи, таким образом, отнюдь не безобидные безделушки, украшения, интеллектуальные, художественные или иные шедевры, а вполне реальные, нагруженные функциями части социального организма, способные во многих случаях оказать ощутимое сопротивление, вторжению инородного, вызвать эффекты «культурной несовместимости», которых особенно много в практике внедрения науки на инокультурных почвах.

Если, следуя определению культуры с акцентом на ее наследственной, кодирующей индивидов в деятельность функции попытаться выяснить, а сколько все-таки вариантов решения задачи специализированного кодирования индивидов в деятельность реализовано человечеством, то окажется вовсе немного, всего три. Три основных, естественно, если различать типы культуры по способу связи между именами и специализированными текстами. В каждом типе культуры можно наблюдать значительное разнообразие на уровне отдельных обществ. Большинство стран

95

социализма, например, и капитализма принадлежит к единому «европейскому» типу культуры, где социальная миграция индивидов вдет через общеобразовательные школы, специализирующие заведения к ассоциации с обществом через специальность, но эта принадлежность к единому типу культуры не исключает существенных различий, правда эта существенность совсем иного толка, чем различия между типами культуры.

Имя как индивидуализирующий адрес, как знаковая метка индивида, которую он получает либо на срок жизни, либо на срок определенного этапа в жизни, и текст конечной длины, отмеривающий человеку по его вместимости порцию специализированных программ в типизированных социально-значимых ситуациях действия, могут, судя по накопленному историческому опыту и по текущим наблюдениям, входить в три основных рода взаимосвязи.

Во-первых, это прочная, воспроизводимая из поколения в поколение связь текста и имени, у которого всегда есть живой и смертный носитель. Такой тип культуры мы будем называть лично-именным или первобытным.

Во-вторых, это столь же прочная, воспроизводимая из поколения в поколение связь текста и имени, которая не имеет смертного носителя и обращена к профессии – к множеству людей, деятельность которых совершается по единому набору программ и определена единым ролевым набором вроде набора цирюльника касты наи. Этот тип культуры мы будем называть профессионально-именным или традиционным.

В-третьих, связь между текстом и именем, оставаясь прочной, может использовать имя как элемент крепления текста к другому имени, а всей грозди таких зацепленных друг за друга через имена текстов, к исходному имени индивида, полученному при рождении. Такое наращивание или эпигенез исходного имени за счет подключения через имена многих текстов, когда каждый «делает себе имя», характерен только для нашего типа культуры, который мы будем называть универсально-именным или европейским.

Отношения между типами культуры вряд ли можно интерпретировать в терминах исторической развитости, хотя лично-именной тип явно старше других, а наш европейский – самый молодой, он берет свое начало с кризиса традиционной по типу Эгейской социальности где-то в XX – XIV вв. до н.э.

Лично-именной, «первобытный», тип культуры. Характерной чертой этого типа культуры является прямое кодирование индивидов в имена текстов, фиксирующих в знаке все наличные фрагменты социально-необходимой деятельности, особенно деятельности коллективной, требующей согласования и сопряжения программ.

96

Общества этого типа распространены по всем районам мира, и это само по себе должно вызывать подозрения на явную причастность этого древнейшего типа культуры к расселению.

Социальная миграция индивидов в таком обществе есть прежде всего движение по именам. Привязанные к специализированным текстам-фрагментам основные имена, «взрослые имена» образуют средний специализированный этап миграции, которому предшествует универсальный начальный этап движения по жизни с «детскими именами» и за которым следует завершающий, воспитательный по преимуществу, этап движения со «стариковскими именами».

Женщины, как правило, не проходят специализированного этапа, их деятельность слабо специализирована и тяготеет к весьма трудоемкой сфере обслуживания, уходу за детьми и их воспитанию особенно в первые «дошкольные», так сказать, годы, когда они нуждаются в постоянном уходе. Девочки с раннего возраста подключаются в деятельность взрослых женщин и в продолжительном контакте со старшими осваивают специфический универсальный круг женских навыков. Семьи как первичной ячейки ассоциации, опосредующей связь специализированного индивида с обществом и имеющей определенную автономию в решении вопросов о распределении продукта, о воспитании, о ведении хозяйственных дел, обычно не существует, дети считаются общим достоянием племени и общим объектом воспитания, распределение продукта идет на общеплеменной основе коллективных трапез, тем же способом ведутся и хозяйственные дела. Это не исключает, конечно, длительных и устойчивых связей между женщиной и мужчиной и даже сепаратистских семейных тенденций там, где обстоятельства позволяют это или даже вынуждают к этому, затрудняя бытовой коллективизм, как это происходит в условиях крайнего Севера, например, но в целом семья может быть, а может и не быть в социальной структуре и во всяком случае она не является исходной социальной единицей, конечным адресом распределения прав, обязанностей, обязательств, совокупного продукта как в других культурных типах.

Мужская линия социальной миграции уже в сравнительно раннем возрасте отделяется от женского и переходит в стадию освоения текущего тезауруса общества как он представлен на уровне универсальных для данного общества мужских навыков (обращение с оружием, общая физическая подготовка, выносливость, совместные игры и предприятия, имитирующие коллективную деятельность старших). Формальных процедур обучения с отметками, классами здесь, естественно, нет, но воспитание на этом этапе идет под общим наблюдением старших (охотников и старцев), и высшей целью такого воспитания, его ориентиром, предметом вожделений и стремлений

97

подрастающих выступает высшее по статусу и правам положение взрослого-охотника.

Круг «взрослых» или «охотничьих» имен, делающих их носителей полноправными членами общества, его «элитой», ограничен и конечностью объема социально-необходимой коллективной деятельности, распределенной по фрагментам-текстам, и, не в последнюю очередь, ментальной, главным образом, вместимостью человека: общества этого типа не знают письменности, документации и других средств, расширяющих возможности человеческой памяти, конечность числа «взрослых» имен связана и с тем обстоятельством, что у имени может быть в любой текущий момент только один носитель. Леви-Брюль отмечает: «Первобытные люди рассматривают свои имена как нечто конкретное, реальное и часто священное... Коснуться чьего-либо имени значит коснуться самого его или существа, которое носит это имя... При вступлении в новый период жизни, например, во время посвящения, индивид получает новое имя... каждый клан имеет определенное ограниченное количество имен, каждый член клана за раз имеет только одно имя» (33, стр. 30-31).

Это ограничение числа носителей данного имени только одним индивидом понятно и вместе с тем весьма существенно. Понятно потому, что в коллективных, сопряженных по программам действиях, вроде охоты на слонов или китов, дублеров, как, скажем, и в игре в футбол или хоккей, не требуется: в «командном» действии они бы только путались под ногами. К тому же индивид, закодированный в определенный фрагмент, становится его монопольным, полновластным и ответственным владельцем, отождествляет себя со всеми предшествующими носителями этого имени, ощущает своими их поступки, подвиги в упомянутых в тексте ситуациях. Если бы у имени было несколько носителей, этот эффект слияния с предшественниками в вечности имени вряд ли достигался бы. Существенно же ограничение по числу носителей потому, что по какой бы причине индивид ни выбывал из носителей данного взрослого имени, ему тут же требуется замена. А это значит, что общество вынуждено постоянно сохранять и воспроизводить избыточность на уровне приобщенных к универсальному тезаурусу общества юношей, готовых в любой момент пройти курс специализации и занять место выбывшего носителя взрослого имени. Вероятность получить взрослое имя очевидно зависит от избыточности, от «конкурса» на имена вообще или на отдельные имена, требующие «таланта» – отклонения от тезаурусного стандарта подготовки в том или ином отношении, производном от зафиксированных в тексте ситуаций.

Завершающий этап универсальной подготовки и собственно специализация ведутся обычно старцами и реализуются в обрядах посвящения или инициации, в которых в юношу вводят его особый личный текст, превращая его во взрослого, в

98

носителя взрослого имени. В отличие от наших курсов специализации посвящение-специализация не отнимает много времени: неделю-две. Это естественно, поскольку специализация ведется на универсальной базе тезаурусного стандарта, навыками которого владеют все кандидаты в носителе взрослых имен, и сам смысл социализации в этом типе культуры состоит не в том, чтобы овладеть какой-то новой суммой навыков, а в том, чтобы на базе наличных навыков овладеть специализированной и индивидуализированной программой. От посвящаемых требуется, собственно, только запомнить текст, «выучить его наизусть» – на это и направлена основная мнемотехника обрядов посвящения, которая использует иногда довольно сильные приемы (выбивание зубов, например, или нанесение ран), но, как правило, приемы действенные: тексты запоминают «на всю жизнь».

Леви-Брюль и многие другие авторы отмечают особую таинственность, окружающую взрослые охотничьи имена, поэтому о структурных и стилистических особенностях специализирующих текстов известно довольно мало, в основном по европейским имитациям типа «Песни о Гайавате», в которые явно добавляются оживляющие сюжет моменты. Но структура, возможно, имеет и ряд сходных черт: это описание поведения носителя имени в ситуациях коллективного действия, в которое, по мере необходимости, вовлекаются и данные о поведении носителей других имен. Прямое кодирование в имя текста, единый тезаурусный стандарт на уровне практических навыков и умений, «переплетенность» программ на эмпирическом уровне деятельности делают вообще-то излишними дополнительные знаковые системы интегрирующего плана, так что та сравнительно небогатая и однородная техника фиксирования социальных норм и правил (тотем, табу, ману) носит скорее мнемотехнический, чем содержательно-функциональный характер.

Для наших целей особо следует отметить роль старцев в функционировании социальных организмов этого типа и роль избыточности, способной, как нам кажется, объяснить нечто в механизме расселения.

«Стариковские имена» получают только те, кто прошел этап деятельной жизни в качестве носителя взрослого имени и передал это имя новому носителю, так что если индивиду не удалось стать носителем взрослого имени, он, независимо от возраста, не сможет стать носителем и «стариковского имени». «Старцы» – понятие для этого типа культуры весьма относительное: средняя продолжительность жизни здесь невелика, по разным подсчетам колеблется где-то около 30 лет, так что и средний «старец» определен не столько по возрасту, сколько по положению ни пути социальной миграции. Старец – после взрослого-охотника в том же примерно смысле, в каком у нас

99

спортсмены в расцвете сил становятся «после» спортсмена, уходят на тренерскую работу. В функции старцев входит ведение основных дел племени, разрешение как внутренних, так и внешних конфликтов, отношения с соседями, выбор и смещение крайне ограниченного числа «должностных лиц» племенной бюрократии обычно из тех же старцев. Но главное, чем занимаются старцы как участники и регуляторы процессов социальной миграции – это подготовка юношей к посвящению, отбор и оценка кандидатов в носители взрослых имен, практический ввод текста взрослого имени, оценка качеств и степени «формы» носителей взрослых имен для своевременной замены тех, кто «теряет форму» и не удовлетворяет уже стандартам деятельности. Старцы в этом отношении действительно похожи на совет тренеров в большом спорте, который постоянно следит за формой игроков и спортсменов, имеет на примете возможные замены и, по мере надобности, производит их.

Хотя обряд посвящения крайне непродолжителен, он все же играет роль диссоциирующей вставки. Здесь появляется и уничтожается выбор пути в специализацию. В отличие от строения наших диссоциирующих вставок, где право выбора принадлежит в общем-то индивиду (выпускнику школы, выпускнику специализирующего заведения), право выбора и определения в специальность для окончательной социализации предоставляется здесь старцам. Они селекционируют подрастающее поколение, отбирая наиболее способных в число носителей взрослых имен.

Одной из важнейших функций старцев, частью осознанных, частью не осознанных и связанных со свойствами человеческой памяти, является постоянное «переписывание» текстов без нарушения рамок человеческой вместимости. Специализирующий текст-фрагмент в этом обществе подвижен, он живет и видоизменяется в процессе переписывания поколениями старцев. Поводы для переписывания могут быть двоякого рода: дренаж и новация.