- •СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •Глава 1. ТЕОРИЯ ЭМБРИОЛОГИИ

- •1.1. Основные понятия

- •1.2. Этапы дифференцировки

- •1.2.1. Оотипическая дифференцировка

- •1.2.2. Бластомерная дифференцировка

- •1.2.3. Зачатковая дифференцировка

- •1.2.4. Тканевая (гистотипическая) дифференцировка

- •1.3.1. Механизмы дифференциальной экспрессии генов на уровне транскрипции

- •1.3.2. Контроль развития на уровне созревания РНК (процессинг и сплайсинг)

- •1.3.3. Трансляционная регуляция развития

- •1.3.4. Посттрансляционная регуляция экспрессии генов

- •1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •Литература

- •Глава 2. ПРОГЕНЕЗ

- •2.1. Овогенез. Его морфологическое и гормональное обеспечение

- •2.1.1. Фаза размножения. Примитивные фолликулы

- •2.1.2. Фаза малого роста. Примордиальный и первичный фолликулы

- •2.1.3. Фаза большого роста. Образование и селекция вторичного фолликула

- •2.1.4. Третичный фолликул

- •2.1.5. Фаза созревания. Овуляция

- •2.1.6. Желтое тело беременности

- •2.1.7. Строение овоцита

- •2.2.1. Фаза размножения

- •2.2.2. Фаза роста

- •2.2.3. Фаза созревания

- •2.2.4. Фаза формирования

- •2.2.5. Строение сперматозоида

- •2.3. Заключение

- •Литература

- •Глава 3. ТРАНСПОРТ ГАМЕТ И ОПЛОДОТВОРЕНИЕ3

- •3.1. Транспорт овоцита

- •3.2. Транспорт сперматозоидов

- •3.3. Секрет добавочных желез и его влияние на функции сперматозоидов

- •3.4. Оплодотворение

- •3.4.1. Фаза дистантного взаимодействия

- •3.4.2. Фаза контактного взаимодействия

- •3.4.3. Фаза синкариона

- •3.5. Заключение

- •Литература

- •Глава 4. ДРОБЛЕНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

- •4.1. Дробление

- •4.2. Имплантация

- •4.2.1.Состояние стенки матки перед имплантацией

- •4.2.3. Фаза противостояния

- •4.2.4. Фаза прилипания

- •4.2.5. Фаза инвазии

- •4.3. Методы искусственного оплодотворения

- •4.4. Заключение

- •Литература

- •Глава 5. ГАСТРУЛЯЦИЯ

- •5.1. Вторая неделя эмбриогенеза

- •5.2. Третья неделя эмбриогенеза

- •5.2.1. Формирование внезародышевых органов

- •5.2.2. Дальнейшее развитие ворсин хориона

- •5.2.3. Развитие эмбриона

- •5.2.3.1. Нейруляция

- •5.2.3.2. Развитие сомитов

- •5.3. Теория зародышевых листков

- •5.4. Заключение

- •Литература

- •Глава 6. ОРГАНО- И ГИСТОГЕНЕЗ

- •6.1. Определение понятий и компоненты генеза

- •6.2. Предплодный период (4–8-я неделя эмбриогенеза)

- •6.3. Плодный период (9–40-я недели развития)

- •6.4. Заключение

- •Литература

- •Глава 7. ВНЕЗАРОДЫШЕВЫЕ ОРГАНЫ

- •7.1. Желточный мешок

- •7.2. Аллантоис

- •7.3. Амниотическая оболочка

- •7.4. Пуповина

- •7.5. Трофобласт. Хорион

- •7.6. Плацента

- •7.6.1. Плодная часть плаценты

- •7.6.1.1. Эпителий ворсин

- •7.6.1.2. Соединительная ткань ворсин

- •7.6.1.3. Сосуды ворсин

- •7.6.2. Материнская часть плаценты

- •7.6.2.1. Части децидуальной оболочки

- •7.6.2.2. Базальная децидуальная оболочка

- •7.6.3. Функции плаценты

- •7.7. Заключение

- •Литература

- •Глава 8. ВВЕДЕНИЕ В ТЕРАТОЛОГИЮ

- •8.1. Генетические нарушения

- •8.1.1. Моногенные нарушения (дефекты одного гена)

- •8.1.2. Хромосомные нарушения

- •8.2. Аномалии, вызванные неблагоприятными внешними факторами

- •8.2.1. Время воздействия тератогена. Критические периоды развития

- •8.2.2. Характер тератогена

- •8.2.2.1. Лекарственные препараты и бытовые наркотики

- •8.2.2.2. Индустриальные и сельскохозяйственные тератогены

- •8.2.2.3. Микроорганизмы

- •8.2.2.4. Радиационное влияние

- •8.2.3. Количество тератогена

- •8.2.4. Генотип эмбриона

- •8.3. Заключение

- •Литература

- •ОГЛАВЛЕНИЕ

Г

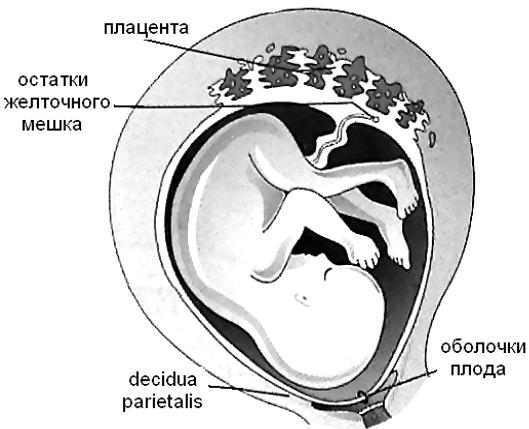

Рис. 7.11. В, Г. Схема взаимоотношений стенки матки, оболочек плода и плаценты

(по K. L. Moor, 1998):

В, Г — плод со сроками развития соответственно 16 и 22 недели

7.6.2.2.Базальная децидуальная оболочка

Всостав плаценты входит базальная децидуальная оболочка. Она представлена компактным и губчатым слоями эндометрия. В иностранной литературе чаще используют понятие базальная пластинка (рис. 7.7), которая представляет собой компактный слой и поверхностную часть губчатого слоя.

Вкомпактном слое расположен децидуотрофобластический комплекс — взаимосвязанные ввЦТБ и децидуальная оболочка. Составляющие его клетки отличаются размерами и окраской цитоплазмы: децидуальные клетки более крупные и цитоплазма их оксифильна. Клетки ввЦТБ формируют колонны, идущие от вершины ворсины к соединительной ткани эндометрия. В месте контакта ввЦТБ и децидуальных клеток формируется аморфная оксифильная субстанция — фибриноидный слой (слой Рора). Подобный слой образуется и глубже, между децидуальными клетками (слой Ниттабух, рис. 7.7). От места контакта клетки ввЦТБ распространяются в стороны, покрывая децидуальную оболочку и формируя выстилку лакун (рис. 7.5).

Кроме того, ввЦТБ проникает и в маточные спиральные артерии. Клетки ввЦТБ мигрируют вдоль поверхности эндотелиоцитов, внедряются вглубь стенки артерии, разрушают мышечные и эластические элементы сосудистой

137

стенки. Замещение разрушенных элементов стенки сосуда фибриноидом делает эти сосуды низкорезистентными, позволяет существенно увеличить поток крови в межворсинчатое пространство и сделать этот поток независимым от вазоконстрикции. Этот процесс регулируется межклеточными связями. Эндотелием сосудов экспрессируются МКА иммуноглобулинового семейства: ICAM (intercellular adhesion molecula) экспрессируется эндотелием сосудов в любом участке децидуальной оболочки, VCAM (vascular cellular adhesion molecula), PECAM (platelet-endotelial cell adhesion molecula) — в основном в месте имплантации, их экспрессия не обнаруживается в париетальной децидуальной оболочке. β2-Интегрины ввЦТБ взаимодействуют с этими молекулами при инвазии в просвет спиральных артерий.

МКА иммуноглобулинового семейства обеспечивают также и гомофильные взаимодействия. Обнаружена экспрессия N-CAM ввЦТБ-ом и эндотелием сосудов. Эти данные также подтверждают, что сосудистая инвазия трофобласта регулируется, а возможно, и ингибируется комплексом интегриновых и иммуноглобулиновых МКА.

В стенку вен ввЦТБ не проникает. Трофобласт, покрывающий соединительную ткань децидуальной оболочки и септ эндометрия, по краю плацентарного диска непосредственно переходит на поверхность соединительной ткани хориальной пластинки (рис. 7.5), поэтому материнская кровь, циркулирующая в лакунах, не изливается в полость матки.

Кроме того, для предотвращения кровотечений децидуальные клетки создают локальную гемостатическую среду. В секреторную фазу цикла и при беременности они экспрессируют два регулятора гемостаза: тканевой фактор TF, активирующий фактор Xa, и ингибитор активатора тканевого плазминогена PAI-1. Координированное увеличение TF и PAI-1 обеспечивает механизм, благодаря которому децидуальные клетки контролируют локальный гемостаз во время инвазии трофобласта.

В губчатой зоне располагаются маточные железы — расширенные, неправильной формы, лежащие параллельно поверхности (рис. 7.7). Максимальная их секреция отмечается в период имплантации, когда активно продуцируются белковые (утероглобин, β-глипротеин, α2-, β2- и γ-глобулины — IgA, IgG) и углеводные соединения, а накануне родов в клетках маточных желез обнаруживается белковое соединение — релаксин, участвующий в расслаблении лонного сочленения.

Базальная децидуальная оболочка формирует септы (рис. 7.5) — перегородки, которые не достигают хориальной пластинки, отделяют котиледоны друг от друга и являются границами лакун. Они не достигают хориальной пластинки. Лакуны заполнены материнской кровью, которая проникает сюда из 80–100 зияющих маточно-плацентарных спиральных артерий. Затем из межворсинчатых пространств кровь собирается в материнские вены и краевой синус на границе плаценты и отсюда попадает в вены миометрия. Плацентарные септы не достигают хориальной пластинки,

138