Рис. 3. 92. Применение экспандера плазмы для увеличения полного извлекаемого тока из источника типа дуоплазматрон (см. далее)

Для создания многоамперных источников с высокой энергией ионов (что, например, необходимо для инжекторов быстрых нейтральных атомов в термоядерных установках) эмиссионную поверхность приходится увеличивать путем создания многоапертурных источников (многощелевых или с множеством эмиссионных отверстий). Ионнооптические системы таких источни-

ков достаточно сложны, так как должны формировать и фокусировать с большой точностью множество пучков.

3.9.2. Конкретные типы плазменных источников ионов для создания интенсивных стационарных пучков

Существует большое множество разнообразных конструкций ионных пушек (ионных источников). В них используются различные способы создания ионов, например, термоионная эмиссия, ионизация газа или паров вещества электронным ударом. Наиболее эффективными источниками ионов являются плазменные, в которых создается газоразрядная плазма, а ионы вытягиваются электрическим полем с ее границы.

Дуоплазматрон

Этот тип источника весьма распространен, так как по сравнению с другими обладает несомненными преимуществами. Важнейшими из них является самая высокая их всех плазменных источников газовая эффективность, доходящая до 95 %, и плотность извлекаемого пучка (до 100 А/см2). Дуоплазматрон явился развитием предложенного фон Арденне источника типа уноплазматрон (рис. 3.93, а). Основной конструктивной идеей этого типа источника явился промежуточный анод конической формы. Этот конус обеспечивает контрагирование (сжатие) плазмы по направлению к эмиссионному отверстию за счет образования плазменного «пузыря», на границе которого существует двойной слой, в котором

электроны дополнительно ускоряются (рис. 3.93, б) и повышают плотность плазмы вблизи выходного отверстия из конуса.

а б

Рис. 3.93. Уноплазматрон Арденне (а) и распределение потенциала в дуоплазматроне (б)

Дуоплазматрон (рис. 3.94) отличается от уноплазматрона двойным контрагированием плазмы. Второе контрагирование осуществляется за счет приложения магнитного поля между промежуточным анодом. Магнитное поле дополнительно сжимает плазменный поток, максимально повышая плотность плазмы.

Для реализации двойного контрагирования магнитное поле специальной катушки или постоянных магнитов концентрируют в зазоре между промежуточным анодом и анодом за счет изготовления их из ферромагнитного материала. При этом промежуточный анод и анод изолируются между собой с помощью диэлектрических вставок небольшой толщины. Эти вставки лишь незначительно ослабляют магнитное поле в основном зазоре, но позволяют регулировать потенциалы промежуточного анода и анода независимо. При запуске источника сначала зажигают разряд между катодом и промежуточным анодом, а затем подают положительное напряжение на основной анод. При этом потенциал промежуточного анода и, соответственно, ток на него можно существенно снизить.

Если в максимуме напряженности магнитного поля вставить ограничительную диафрагму, то можно снизить поток сопутствую-

щего нейтрального газа. Именно с применением такой диафрагмы дуоплазматрон приобретает высокую газовую эффективность.

Так как разряд с накаливаемым катодом горит при пониженном напряжении, то температура плазмы и, соответственно, энергетический разброс ионов по энергиям довольно малы. Это способствует формированию пучков с малым эмиттансом и получению на мишени после масс-сепарации или прохождения элементов фокусирующих систем высокой плотности сфокусированного ионного тока.

а б

Рис. 3.94. Принципиальная схема дуоплазматрона и его питания (а): UF – блок питания накала катода; UT – питание разряда промежуточного анода; UA – питание разряда анода; UM – питание катушки электромагнита; U0 – высоковольтный выпрямитель питания ускоряющего напряжения, и картина распределения магнитного поля между промежуточным анодом и анодом (б)

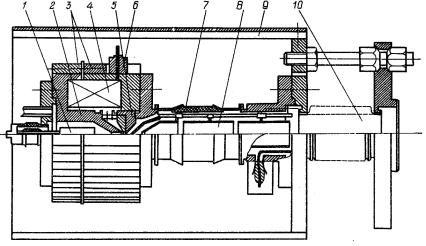

На рис. 3.95 показана конструкция разработанного на кафедре физики плазмы МИФИ дуоплазматрона для получения газообразных ионов с энергией до 10 кэВ с ИОС и узлом механической юстировки. В конструкции вакуумной части и ИОС использованы только металлокерамические узлы, а уплотнения фланцев осуществляются с помощью медных прокладок. Так как разрядная камера соединяется с вакуумной системой лишь через небольшое эмиссионное отверстие, то это позволяет прогревать источник с целью обезгаживания для обеспечения низкого уровня примесей в ионном пучке.

Рис. 3.95. Конструкция малогабаритного прогреваемого ионного источника типа дуоплазматрон с воздушным охлаждением: 1 – вольфрамовый катод косвенно накала; 2 – промежуточный анод; 3 – радиатор воздушного охлаждения; 4 – соленоид магнитного поля; 5 – анод; 6 – токоподвод соленоида; 7 – разделительный высоковольтный изолятор; 8 – ИОС из двух цилиндрических линз; 9 – защитный изолирующий экран; 10 – сильфонный юстировочный узел

Катод источника – вольфрамовый прямонакальный, мощность его питания – 60 Вт. При использовании молибденовой вставки с отверстием диаметром 0,65 мм расход газа (гелия) составил 3 10–3 л Тор/с. Камера промежуточного анода соединена с анодом через специально разработанный металлокерамический изолятор. Соленоид ионного источника намотан медным проводом 2 мм с теплостойкой изоляцией. Электрически от анода и камеры промежуточного анода он отделен фторопластовыми вкладышами. При токе в соленоиде 5 А он обеспечивает индукцию поля в зазоре анод-промежуточный анод 0,3 Т.

Система вытягивающих и фокусирующих линз состоит из квазипирсовой линзы и двух цилиндрических линз.

Юстировочный узел состоит из сильфона и трех регуляторов наклона, с помощью которых можно устанавливать ось ионного источника в пределах – 5° в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

424

Вольт-амперная характеристика разряда в источнике соответствует разрядам с накаливаемым катодом и определяется током эмиссии катода и напуском газа. Максимальный ток разряда до 5 А. Наибольшая фокусируемая плотность тока зависит от используемого газа (Ar, Не, D2) и ускоряющего напряжения U0. (Пучок фокусируется в центр камеры при потенциале среднего электрода цилиндрической линзы, равном 0,7U0.) Например, для получения максимальной плотности тока 50 мкА/см2 ионов гелия с энергией 3,0 кэВ в пределах окружности 5 мм в центре аналитической камеры. Оптимальные параметры разряда источника и питания соленоида составляют: Iр = 0,8 А, Uр = 200 В, IМ = 5 А при расходе газа 2 10–3 л Тор/с. Уровень примесей в пучке по данным массспектрометрических измерений мал. В контрольном эксперименте источник непрерывно проработал 20 ч без перегрева и изменения параметров пучка.

Источник Кауфмана

Одним из весьма распространенных многоамперных ионных источников является источник Кауфмана, в котором плазма с большим объемом и эмиссионной поверхностью создается в разряде с накаливаемым катодом и осциллирующими электронами (рис. 3.96). В таком источнике впервые была применена многоапертурная ИОС.

Рис. 3.96. Плазменный источник ионов с осциллирующими электронами кауфмановского типа

Газовая эффективность такого источника невысока, поэтому наиболее часто его используют при работе с тяжелыми газами: аргоном или ксеноном при ионной обработке материалов или с ионами цезия или ртути при использовании в качестве ионного движителя для космических аппаратов. Замена катушки электромагнита на постоянные магниты в таком источнике изменяет конфигурацию магнитного поля и повышает газовую эффективность.

Источники ионов для инжекторов термоядерных установок

Для нагрева плазмы в магнитных ловушках до термоядерных температур необходимы мегаваттные пучки нейтральных атомов, которые, свободно проникая через магнитное поле и перезаряжаясь в плазме, отдают свою энергию ионам плазмы. Легко подсчитать необходимую мощность инжектируемых пучков атомов при известном объеме плазмы и ее концентрации для того, чтобы увеличить ее энергосодержание. Например, для установки масштаба экспериментального термоядерного реактора ИТЭР с объемом плазмы ~ 850 м3 при концентрации 1020 м–3 увеличение температуры на 10 кэВ за 1 с за счет инжекции быстрых нейтралов потребует введения 80 МВт мощности. Энергия инжектируемых нейтралов должна быть достаточна для того, чтобы пучок выделил свою энергию в центральной части плазменного шнура. Для современных термоядерных установок типа токамак с радиусом плазменного шнура менее метра и концентрацией плазмы в 2 – 3 раза меньшей, чем в ИТЭР, достаточно 80 – 120 кэВ, а для ИТЭР уже необходимо 0,5 – 1,0 МэВ. Таким образом, при энергии инжекции в ИТЭР 1,0 МэВ ток должен составлять 80 экв.А, на современных токамаках мощность инжекции составляет десятки мегаватт, что при энергии порядка сотни килоэлектрон-вольт также требует токов в сотни ампер.

Первые сильноточные источники для инжекторов использовали идею дуоплазматрона с его повышенной газовой эффективностью. Дуопигатрон был похож на дуоплазматрон с тем отличием, что плазма свободно вытекала в расширительную камеру большого диаметра, где осциллирующие в магнитном поле электроны поддерживали высокую ионизацию. В периплазматроне (рис. 3.97), в конструкции которого отчетливы видны идеи дуоплазматрона или

Рис. 3.97. Сильноточный ионный источник – периплазматрон

ионов на нейтральном газе. Схема такого инжектора приведена на рис. 3.99. Перезарядка сформированных и ускоренных в ИОС ионов происходит на нейтральном газе, вытекающем из источника. В нейтрализаторе обеспечивается необходимая для установления равновесного распределения по зарядам в пучке эффективная

«толщина» мишени ∫ndl > 2 1020 м–2. Мощные криопанели обес-

печивают необходимую скорость откачки этого газа таким образом, чтобы после нейтрализатора в атомопроводе давление нейтрального газа упало до ~ 10–4 Па.

Рис. 3.99. Схема инжектора мегаваттных пучков нейтральных атомов водорода для термоядерных установок: 1 – ионные источники; 2 – камера перезарядки; 3 – магнитный экран; 4 – отклоняющиеся неперезарядившиеся ионы; 4 – электромагнит; 5 – приемник ионов; 6 – монитор пучка; 7 – атомопровод; 8 – вакуумная камера; 9 – криопанели для откачки газа

Длина пробега нейтрального атома изотопа водорода в водородной термоядерной плазме оценивается из соотношения

λ[м] = |

W0[кэВ] |

, |

180 n [1020 м−3 ]M[а.е.м] |

где W0 – энергия инжектируемого нейтрала; n – плотность плазмы.

Поэтому для крупных термоядерных установок масштаба ИТЭР и ДЕМО, когда при концентрации плазмы не менее 1020 м–3 нейтралу

|

приходится |

преодолевать |

|

несколько |

метров, |

энергия |

|

инжекции |

должна |

состав- |

|

лять порядка 1 МэВ. Одна- |

|

ко из-за резкого падения с |

|

энергией |

сечения |

захвата |

|

электрона |

|

|

протонами |

|

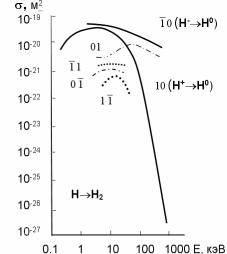

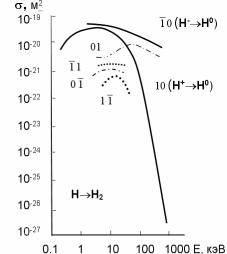

(рис. 3.100) использование |

|

для получения |

нейтралов |

|

пучков положительных ио- |

|

нов оказывается крайне не- |

|

эффективным. |

|

|

|

|

В то же время сечение |

|

потери электрона |

отрица- |

|

тельным |

ионом |

водорода |

|

не так быстро уменьшается |

Рис. 3.100. Сечения перезарядки при |

с энергией. |

Поэтому |

для |

соударениях атомов и атомарных ионов |

получения пучков быстрых |

протия с молекулами водорода |

нейтральных |

атомов |

с |

|

энергиями |

выше |

200 |

кэВ |

значительно выгоднее использовать процесс обдирки отрицательного иона водорода. Для чего были сначала использовали системы двойной перезарядки положительных ионов – сначала получали сильноточный пучок положительных ионов с энергией ~ 20 кэВ, потом перезаряжали ионы на специальных перезарядочных мишенях из паров щелочных или щелочно-земельных металлов, которые легко отдают в столкновениях внешний электрон, а затем образовавшиеся отрицательные ионы ускоряли до нужной высокой энергии и уже далее перезаряжали их в нейтральные атомы. Из-за большой разницы конечной энергии отрицательных ионов по сравнению с начальной энергией пучка положительных ионов такой инжектор обладал разумным КПД. Однако прямое получение из