Добавил:

fench

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:Курнаев Введение в пучковую електронику 2008

.pdf

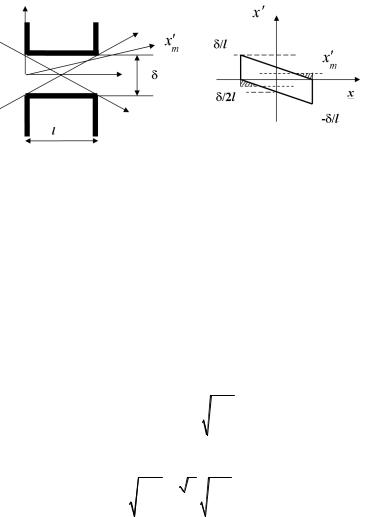

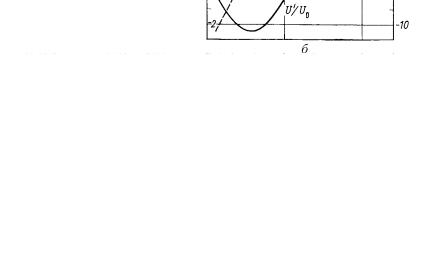

Рис. 3.87. Траектории ионов и эквипотенциали в ускоряющейзамедляющей ионно-оптической системе ионного источника с потенциалом относительно земли 5 кВ без специального замедляющего электрода (а) и с ним (б)

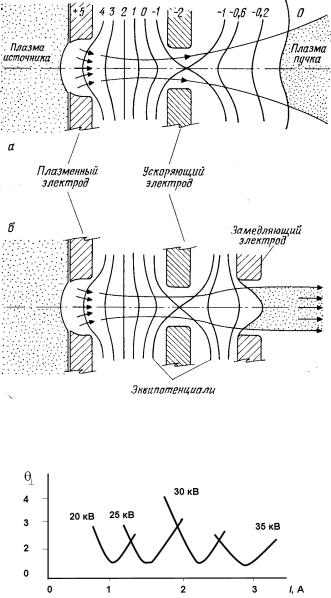

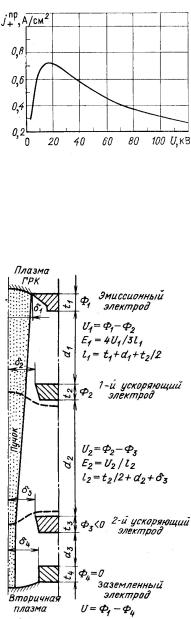

Рис. 3.88. Расходимость пучка ионов водорода, извлекаемого из плазменного источника ионов от тока разряда при разном ускоряющем потенциале при постоянном значении ускоряющего промежутка 4 мм

417

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]