Курнаев Введение в пучковую електронику 2008

.pdf

|

|

1 ∂B |

|

||

rot E = − |

|

|

|

; |

|

c |

|

∂t |

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

div B = 0; |

|

|

|

||

|

4π |

|

|

|

|

rot B = |

j, |

|

|||

|

|

||||

|

c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и закон Ома: j |

= σE |

эф |

= σ E + |

1 |

V × B . |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

К последнему уравнению системы применим операцию rot: |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

rot rot B = rot |

4π |

j ; |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

[a ×[b ×c]] = b (ac) −c (ab) ; |

|

||||||||||||||

|

×[ ×B] = ( B) − 2B = grad div B − 2 B = |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4π |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

= |

|

|

σ rot E |

+ rot |

|

|

V ×B |

|

; |

|||||||

|

|

|

|

|

c |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 ∂B |

c |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

=− |

|

∂t |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

∂B |

c |

|

|

c2 |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

= rot V |

×B + |

|

B . |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

∂t |

|

4πσ |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Если плазма покоится, то V = 0 . |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

∂B |

= |

c2 |

|

B – уравнение диффузии магнитного поля. |

||||||||||||||||

∂t |

4πσ |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

При |

σ = ∞ |

|

∂B = rot V |

× B – уравнение |

«вмороженности» |

|||||||||||||||

|

|

|

|

∂t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

магнитного поля. Уравнение диффузии магнитного поля имеет вид:

|

|

|

∂B |

|

|

|

|

|

|

∂2B |

+ |

∂2B |

+ |

∂2B |

; |

||||

|

|

|

∂t |

|

= Dмаг |

∂x2 |

|

∂y2 |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∂z2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c2 |

|

= D |

|

|

= δ2S ; |

|

(3.55) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

4πσ |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

маг |

τS |

|

|

|

||||||

δ |

S |

= |

D |

τ |

S |

= |

|

c2 |

τ |

S |

|

– глубина скин-слоя. |

|||||||

|

4πσ |

|

|||||||||||||||||

|

|

маг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

402 |

|

|

|

|||

V = 0 1c j × B = p – это условие равновесия плазмы, из которого

следует, что вектора j и B лежат на поверхности p = const , т.е. магнитные поверхности в плазме являются изобарическими. Если

магнитное поле однородно, то |

1 |

j × B |

|

= − |

|

Bz2 |

, т.е. газокинети- |

|

z |

8π |

|||||

|

c |

|

|

||||

B2

ческое давление уравнивается магнитным: p = − 8πz . Или

|

|

|

|

|

|

|

B2 |

|

B2 |

B2 |

||

можно записать: p + |

|

z |

= 0 p + |

|

= 0 p + |

z |

= const . |

|||||

8π |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

8π |

8π |

||||

Если учесть, |

что вне плазмы Bz = B0 , |

то можно написать соот- |

||||||||||

|

B2 |

B2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

ношение: p + |

|

z |

= |

0 |

, т.е. магнитное поле в плазме ослабляется, |

|||||||

|

|

|

||||||||||

|

8π |

8π |

|

|

|

|

|

|

|

|||

плазма выталкивает магнитное поле как диэлектрик. Таким образом, магнитное поле в плазме зависит от давления плазмы и меня-

B2

ется так, чтобы оставалась постоянной величина p + 8πz = const .

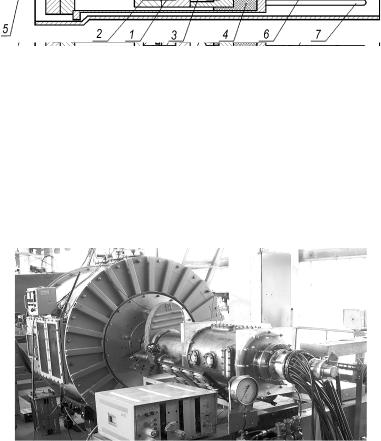

3.8.4.Рельсотрон

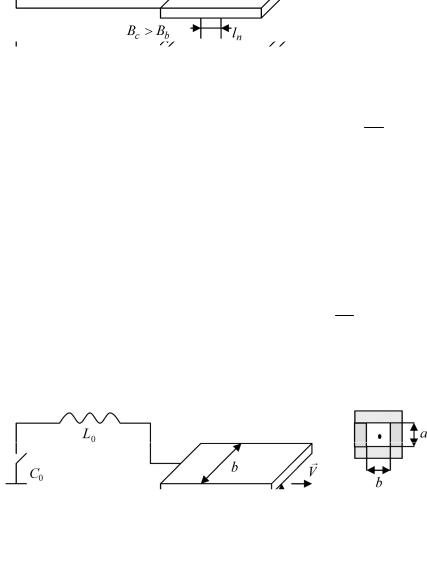

Водномерном случае плазменный ускоритель имеет вид рельсотрона (рис. 3.77).

Рис. 3.77. Рельсотрон

405