Курнаев Введение в пучковую електронику 2008

.pdf

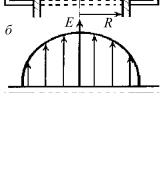

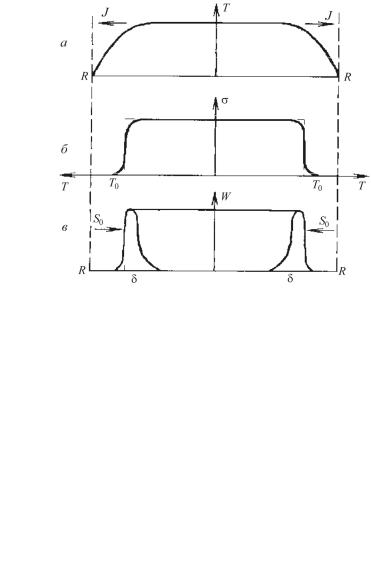

Рис. 3.70. Схематические распределения по радиусу температуры (а), проводимости (б) и джоулева тепла (в) в индукционном разряде; штриховая линия – замена σ (r) ступенькой в модели металлического цилиндра, J – тепловой поток, S0 – поток электромагнитной энергии, δ – толщина скинслоя

СВЧ-разряды (микроволновые)

При высоких частотах (гигагерцы) существенны геометрические соотношения, важны преломления и отражения электромагнитной

|

волны. Источником СВЧ-энергии |

||||

|

служат магнетроны. Наиболее рас- |

||||

|

пространенная частота СВЧ-гене- |

||||

|

рации 2,45 ГГц. На этой частоте рабо- |

||||

|

тают бытовые микроволновые (СВЧ) |

||||

|

печки, поэтому сами используемые |

||||

|

для них |

магнетроны |

мощностью |

||

|

~ 1 кВт |

очень дешевы. |

В |

СВЧ- |

|

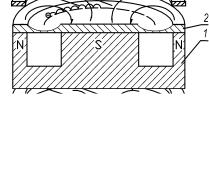

Рис. 3.71. Геликонный раз- |

плазмотронах можно ввести в плазму |

||||

до 90 % СВЧ-энергии. Одна из схем |

|||||

ряд: СЭ – согласующий |

СВЧ-разряда приведена на рис. 3.72. |

||||

элемент; ВЧ – источник ВЧ- |

Следует |

отметить, что |

в |

схеме |

|

мощности |

|||||

387 |

|

|

|

||

|

|

|

|

||