- •Содержание

- •Назначение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- •1.1 Особенности климатических условий России и их влияние на развитие систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- •1.2 Требования по совершенствованию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в нормативно-технической документации

- •2. Основные характеристики влажного воздуха

- •2.1 Термодинамические характеристики и физико-математическое описание процессов влажного воздуха.

- •2.2 I-d диаграмма влажного воздуха

- •3. Выбор расчетных условий и средств обеспечения заданного воздушно-теплового режима

- •3.1 Расчетные характеристики наружного климата и обеспеченность расчетных внутренних условий

- •3.2 Нестационарный тепловой режим ограждения

- •3.3 Расчет требуемого термического сопротивления ограждений

- •3.4 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче

- •4. Тепловая обстановка и условия комфортности для человека в помещении

- •4.1 Тепловой баланс организма человека

- •4.2 Условия комфортности для человека в помещении

- •4.3 Обеспеченность расчетных условий

- •4.3.1 Теплоустойчивость помещения

- •4.3.2 Регулярный тепловой режим: остывание и нагревание помещения

- •5. Тепловой и влажностный баланс помещений

- •5.1 Тепловой баланс помещения

- •5.2 Влажностный баланс помещения:

- •6. Нормативный метод расчета теплопотерь через ограждающие конструкции

- •6.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

- •7. Нормативный метод расчетов теплопотерь на вентиляцию и технологически-бытовых тепловыделений

- •7.1 Расчет теплопотерь на вентиляцию

- •7.2 Расчет технологически - бытовых тепловыделений

- •7.3 Теплота, вносимая в помещение за счет солнечной радиации

- •7.4 Теплопоступления от источников искусственного

- •8. Расчет влагопритоков. Тепло-влажностное соотношение. Анализ тепло-влажностного соотношения

- •8.1 Расчет влагопритоков

- •8.2 Тепловлажностное соотношение

- •8.3 Анализ тепловлажностного соотношения

- •8.4 Процессы тепловлажностной обработки воздуха

- •9. Выбор системы отопления

- •9.1 Характеристика систем отопления

- •9.2 Теплообмен в помещении

- •10. Основы гидро- и аэродинамики систем отопления, вентиляции и кондиционирования

- •10.1 Задачи и способы гидро- и аэродинамического расчетов систем отопления, вентиляции и кондиционирования

- •10.2 Методы гидравлического расчета трубопроводов

- •10.3 Основы пневмотранспорта

- •1. Движение частицы в вертикальном трубопроводе

- •2. Движение частицы в горизонтальном трубопроводе

- •11. Баланс вредных выделений в помещении и методика их определения

- •11.1 Методика определения вредных выбросов в помещение

- •11.2 Расчет требуемого воздухообмена помещения

- •11.2.1 Расчет воздухообмена по теплоизбыткам

- •11.2.2 Воздухообмен по избыткам тепла и влаги

- •11.2.3 Расчет воздухообмена по газовым вредностям

- •11.2.4 Требуемые воздухообмены в помещении с местной вытяжной вентиляцией

- •11.2.5 Расчет воздухообмена по кратности

- •12. Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении

- •12.1 Основы теории турбулентных струй

- •12.1.1 Распространение изотермической турбулентной струи

- •12.1.2 Распространение неизотермической турбулентной струи

- •12.1.3 Настилающие струи

- •12.2 Основные принципы организации воздухообмена в помещении

- •1. Воздухообмен в жилых зданиях

- •2. Воздухообмен в общественных зданиях

- •3. Воздухообмен в кухнях и торговых залах предприятий общественного питания

- •13. Основы аэродинамики здания

- •13.1 Основы аэродинамики здания а) Аэродинамические характеристики здания

- •Б) Распределение давления воздуха по высоте здания

- •13.2 Распределение давления в здании

- •Список рекомендуемой литературы

- •Список дополнительной литературы

- •Теоретические основы обеспечения микроклимата в помещении

8.3 Анализ тепловлажностного соотношения

Величина углового коэффициента может иметь как положительный, так и отрицательный знак. Рассмотрим влияние знака на направление луча процесса для следующих случаев:

1)![]() ;

2)

;

2)

![]() ;

3)

;

3)

![]() ;

4)

;

4)

![]() .

.

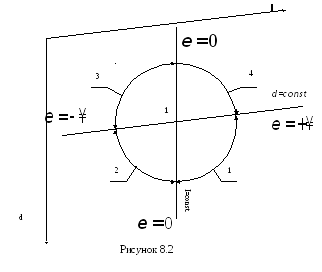

Если для всех рассматриваемых процессов принять одинаковое начальное состояние (например, точку 1 на рисунке 8.2), то в зависимости от величины и знака углового коэффициента лучи, исходящие из точки 1, могут иметь различные направления.

Значения угловых коэффициентов лучей, лежащих в пределах сектора 1, могут изменяться в пределах от = + (совпадает с направлением линии d=const) до = 0 (совпадает с направлением адиабаты I =const).

В секторе 2 величина углового коэффициента лучей изменяется от = 0 до = -.

В секторе 3 величина углового коэффициента лучей изменяется от = - до =0.

В секторе 4 величина углового коэффициента лучей изменяется от = 0 до = +.

Лекция 11. Цель лекции: Охарактеризовать основные процессы тепловлажностной обработки воздуха.

8.4 Процессы тепловлажностной обработки воздуха

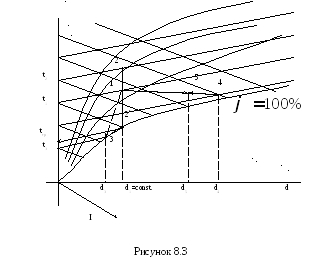

а) Процессы

тепловлажностной обработки влажного

воздуха изображ аются

наI-d

диаграмме прямыми линиями. Рисунок 8.3.

аются

наI-d

диаграмме прямыми линиями. Рисунок 8.3.

Нагрев воздуха. Нагрев воздуха в поверхностных теплообменных аппаратах происходит при d=const (процесс 1–2). Относительная влажность воздуха при нагреве от t1 до t2 снижается от φ1 до φ2 и его ассимилирующая способность увеличивается.

Расход тепла на нагрев 1 кг воздуха:

q 1-2 = I2 - I1, кДж/кг (8.9)

Охлаждение воздуха. Охлаждение воздуха до температуры выше температуры точки росы (tтр), происходит также при постоянном влагосодержании (процесс 1-2'). При охлаждении до температуры ниже температуры точки росы процесс идет по линии φ=100%, а влагосодержание воздуха уменьшается (d3 < d1).

Расход холода на 1 кг воздуха:

q 1-3 = I1 - I3, кДж/кг (8.10)

Смешивание воздуха. Смешивание двух потоков воздуха происходит по линии, соединяющей точки, характеризующие состояние воздуха. Параметры смешанного воздуха определяются тепловлажностным балансом (из условия подобия):

L 1 d1 + L 4 d4 = L d5; L 1 I1 + L 4 I4 = L I5, (8.11)

где L = L 1 + L 4 – расход смешанного воздуха;

L 4, L 1 – расходы воздуха с параметрами (4) и (1).

б) Тепло- и влагообмен между воздухом и водой

Уравнение теплообмена между воздухом и водой при непосредственном контакте определяется из уравнения теплового баланса, при условии отсутствия теплообмена с окружающей средой:

L(I1-I2)=Wcw(twк-twн), (8.12)

где W – расход воды, вступающей в контакт с воздухом;

cw – удельная массовая теплоемкость воды;

twк, twн – температура воды на выходе и входе в аппарат.

Разделив обе части уравнения (8.12) на L, получим:

I1-I2= cw(twк-twн) W/L= μ cw(twк-twн). (8.13)

Отношение W/L=μ называется коэффициентом орошения и показывает, какое количество воды, приходится на 1 кг воздуха.

Интенсивность теплообмена между воздухом и водой зависит от температуры воздуха по мокрому термометру. Зависимость энтальпии воздуха от его температуры по мокрому термометру можно представить в следующем виде:

I1-I2= 0,7 cw(tм1-tм2), (8.14)

где tм1, tм2 – температура воздуха по мокрому термометру на входе и выходе аппарата.

Передача теплоты при явном теплообмене (qя) может происходить при разности температур путем теплопроводности, конвективного теплообмена и излучением, причем теплопроводностью и излучением можно пренебречь. Скрытый теплообмен (qс) определяется теплотой парообразования (r). Тогда полное количество теплоты:

qп=qя+qс, =αк (tв-tw) + rβ (dв-dw)= β (Iв-Iw), (8.15)

где β – коэффициент влагообмена;

β (dв-dw)=Wо – количество испаренной влаги.

В результате получаем уравнение, определяющее угловой коэффициент прямой, проходящей через точку (в), характеризующую начальное состояние воздуха и через точку (w), характеризующую состояние воздуха при температуре воды tw и относительной влажности воздуха φ=100 %:

qп/ Wо= (Iв-Iw)/ (dв-dw) = ΔI/Δd = ε. (8.16)

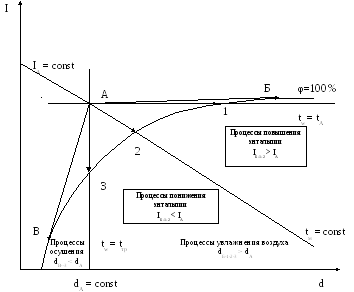

Возможные направления процессов взаимодействия воздуха с водой представляются линиями, расположенными в области криволинейного треугольника АБВ, у которого одной стороной является кривая φ=100 %, а двумя другими – касательные к этой кривой проведенные из точки А, характеризующей начальное состояние воздуха. В зависимости от температуры воды процессы взаимодействия воздуха и воды изображаются линиями, расположенными в различных областях, отделенных характерными линиями (см. рисунок 8.4):

– tw = tА – температура воды равна температуре воздуха по сухому термометру (линия tА = const);

– tw = tм – температура воды равна температуре воздуха по мокрому термометру (линия tм = const или IА = const);

– tw = tтр – температура воды равна температуре точки росы (линия dА = const).

Область А-Б-1 – характеризуется условием tw > tА (в том числе, при увлажнении воздуха паром).

Область А-1-2 – характеризуется условием tА > tw > tм.

Область А-2-3 – характеризуется условием tм > tw > tтр.

Область А-3-В – характеризуется условием tw < tтр.

П

Рисунок 8.4

Вопросы и задания для самоконтроля по теме 8

|

№ вопроса |

Вопрос |

№ ответа |

Вариант ответа |

|

1 |

Как изменяется влагосодержание воздуха при его охлаждении в поверхностном теплообменном аппарате до температуры ниже точки росы? |

1 |

уменьшается |

|

2 |

увеличивается | ||

|

3 |

не изменяется | ||

|

2 |

Как изменяется влагосодержание воздуха при его адиабатной обработке водой? |

1 |

увеличивается |

|

2 |

уменьшается | ||

|

3 |

не изменяется | ||

|

3 |

Как изменяется влагосодержание воздуха при его охлаждении водой с температурой ниже точки росы?

|

1 |

уменьшается |

|

2 |

увеличивается | ||

|

3 |

не изменяется | ||

|

4 |

Как изменяется температура воздуха при его адиабатной обработке водой? |

1 |

уменьшается |

|

2 |

увеличивается | ||

|

3 |

не изменяется | ||

|

5 |

Как изменяется температура воздуха по «мокрому» термометру при его адиабатной обработке водой? |

1 |

не изменяется |

|

2 |

увеличивается | ||

|

3 |

уменьшается | ||

|

6 |

Как изменяется влагосодержание воздуха при его нагреве в поверхностном теплообменном аппарате? |

1 |

не изменяется |

|

2 |

увеличивается | ||

|

3 |

уменьшается |