- •Объединение земель вокруг Москвы. Образование русского централизованного государства (XIV—XV вв.)

- •1. Социально-экономическое развитие Руси. Предпосылки образования Русского централизованного государства Рост производительных сил в сельском хозяйстве.Феодальная собственность на землю

- •Положение крестьян

- •Процесс закрепощения крестьян

- •Рост общественного разделения труда

- •Город. Развитие ремесла

- •Внутренняя и внешняя торговля

- •Классовая борьба в деревне

- •Городские движения

- •2. Объединение русских земель вокруг Москвы Политический строй Руси в XIV в.

- •Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Усиление Московского княжества

- •Борьба против литовских феодалов во второй половине XIV в. Поход московских войск на Тверь

- •Куликовская битва и её историческое значение

- •Восстание 1382 г. В Москве. Нашествие Тохтамыша

- •Дальнейшее политическое объединение русских земель

- •Борьба с вторжениями врагов в конце XIV — начале XV в.

- •Феодальная война на Руси в XV в.

- •Флорентийская уния

- •Нападение на Русь Улу Мухаммеда

- •Усиление антифеодального движения. Окончание феодальной войны

- •Ликвидация самостоятельности Новгородской феодальной республики

- •Карелия

- •Присоединение земель Прикамья и Северного Приуралья

- •Ликвидация самостоятельности Тверского княжества

- •3. Распад Золотой Орды. Освобождение Руси от иноземного ига. Борьба русского народа с татарскими ханствами Распад Золотой Орды. Образование Казанского, Астраханского и Сибирского ханств

- •Образование Крымского ханства. Захват Турцией южного побережья Крыма

- •Ликвидация татаро-монгольского ига на Руси

- •4. Образование Русского централизованного государства и его внутренняя политика Значение образования Русского централизованного государства

- •Развитие аппарата управления

- •Организация вооружённых сил. Финансы

- •5. Международное положение Русского государства в конце XV в.

- •Борьба с татарскими ханствами и Ливонским орденом

- •Рост международного значения Русского государства.

- •Культурные и политические связи Руси с различными странами

- •6. Русская культура XIV—XV вв. Сложение великорусской народности

- •Устное народное творчество

- •Литература

- •Искусство

- •Научные знания

Процесс закрепощения крестьян

С изменением в формах эксплуатации были тесно связаны перемены в юридическом положении крестьян, которые постепенно лишались права ухода от своих владельцев и перехода к другим феодалам. Уже к XIV в. существовали ограничения свободного передвижения крестьян. Но в период господства политической раздробленности правила крестьянского перехода регулировались ещё отдельными соглашениями феодалов.

С начала XV в. среди частновладельческих крестьян выделилась группа старожильцев, которые постепенно потеряли право перехода. От середины XV в. сохранились наиболее ранние княжеские грамоты, разрешавшие отдельным крупным землевладельцам не отпускать из своих имений крестьян-старожильиев. Затем стало подвергаться ограничениям право «выхода» от землевладельцев и крестьян других категорий. Так, в отдельных княжествах для крестьян был установлен один и тот же срок отказа (расчёта с землевладельцем с правом ухода от него): за неделю до Юрьева дня осеннего (26 ноября) и в течение недели после этой даты.

Мастер

Аврам. Автопортрет. Деталь с Корсунских

врат новгородского Софийского собора.

XIV в.

Мастер

Аврам. Автопортрет. Деталь с Корсунских

врат новгородского Софийского собора.

XIV в.

С образованием единого государства и изданием в 1497 г. общероссийского феодального кодекса права — «Судебника» — правило о Юрьеве дне было распространено на все категории крестьян и по всей территории государства.

Наряду с крестьянским трудом в феодальном хозяйстве применялся и труд холопов, хотя он не был основой производства. Помимо барской дворни были холопы, работавшие на пашне. Они или помещались на барском дворе и выполняли барщину господским инвентарём, или жили в деревнях и имели собственную запашку. Значительное применение труд холопов находил в вотчинном ремесле, обслуживавшем нужды барского двора. К холопам часто принадлежала и вотчинная администрация. Применение труда холопов в феодальном хозяйстве всё время сокращалось.

В конце XV в. появилась особая категория феодально зависимого населения — кабальные люди. Сущность кабальных отношений заключалась в том, что феодал на основании особой заемной расписки (служилой кабалы) получал право эксплуатировать должника, погашавшего своей «службой» проценты с занятой суммы. Кабальный человек юридически не был холопом. Но фактически должник часто не мог порвать свою зависимость от кредитора. Труд кабальных людей использовался как в городе, так и в деревне. Их отличие от крестьян заключалось в том, что они не несли государева тягла.

Рост общественного разделения труда

Во второй половине XIV в. и особенно в XV в. в экономическом развитии страны наблюдались значительные сдвиги. В результате труда русского народа восстанавливались разрушенные во время татаро-монгольского нашествия города и возникали новые; возобновлялись ремесла, прекратившие свое существование, и развивались ранее не известные отрасли ремесла.

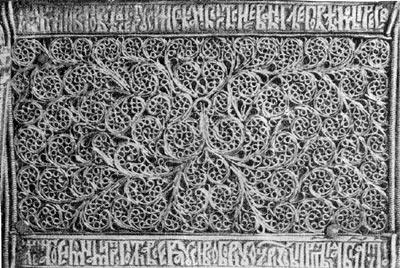

Серебряный

оклад Евангелия. Деталь. Работа сканью.

1499 г.

Серебряный

оклад Евангелия. Деталь. Работа сканью.

1499 г.

Для экономики деревни было характерно господство патриархального земледелия в соединении с домашними промыслами и с ремеслом. Однако в процессе отделения ремесла от земледелия намечалась специализация отдельных районов по разработке определенных отраслей добывающих промыслов и производству разных видов ремесленных изделий. Центрами добычи железа и обработки металлов были Устюжна Железопольская, Вотская пятна Новгородской земли (Территория, принадлежавшая Новгородской феодальной республике, делилась на пять пятин.), Торопец и т. д. В этих районах археологами обнаружены домницы с печами (горнами), относящиеся к рассматриваемому времени. В районах Старой Русы, Галича, Костромы, Нерехты, Переяславля, Ростова, на побережье Белого моря и в бассейне Северной Двины добывалась соль. Показателем совершенствования техники добывающих промыслов и ремесла являются применение с XIV в. в соляных промыслах глубокого бурения скважин, постепенное вытеснение водяными мельницами ручных жерновов и использование мельниц не только для размола зерна, но и в других отраслях производства (например, в сукновальном деле).

В результате развития общественного разделения труда появились торгово-ремесленные посёлки — рядки, где жили оброчные крестьяне-ремесленники, часто лишённые пашенных участков. Происходила дальнейшая специализация ремесла. Так, в железоделательной промышленности одни копали руду, другие занимались её промывкой, третьи — выплавкой, четвёртые — проковкой кусков металла, пятые — варкой железа. В особую специальность в области металлургии выделилось доменное дело. Получило также распространение литьё из чугуна.