Макра Бондаря

.pdfставляющие. Так, потребность человека в пищевых веществах, витаминах, минеральных солях является абсолютно объектив ной, тогда как набор продуктов, составляющих этот комплекс, субъективен. Не следует забывать и о реализации всеобщего за кона возвышения потребностей: рост общественного производ ства и уровня развития производительных сил изменяет пред почтения и запросы людей, а следовательно, должны изменять ся и параметры измерения уровня жизни. Блага, бывшие еще недавно элитарными, становятся сегодня предметом обыденно го потребления. Вспомним что когда-то стекло представляло большую ценность, чем золото, а иметь посуду из алюминия мог себе позволить только очень состоятельный человек. Данные факты свидетельствуют о том, что уровень жизни является комплексной категорией, которую невозможно выразить с по мощью единственного критерия. При его исследовании следует использовать множество показателей, каждый из которых дол жен отражать лишь одну из сторон жизнедеятельности человека.

Система показателей уровня жизни населения строится на основе классификации ООН, что позволяет использовать ее при международных сопоставлениях. Сюда включаются следую щие группы показателей: демографические, санитарно-гигие нические условия жизни; потребление продуктов питания; жи лищные условия; образование и культура; условия труда и за нятость; доходы и расходы населения; индексы потребитель ских цен; наличие транспортных средств; организация отдыха; социальное обеспечение; права человека. Показатели могут из меряться в натуральных единицах, текущих или сопоставимых ценах, в процентах или рангах (по месту расположения в ряду однородных показателей). По методам измерения они делятся на статистические, основанные на отчетности; нормативные,

разработанные на базе нормативных отчетов; аналитические, получаемые расчетным путем с помощью статистических и нормативных показателей. При изучении уровня жизни ис пользуются также данные, полученные в результате опросов населения, и экспертные оценки специалистов.

В зарубежной научной литературе при оценке уровня жизни применяется понятие «средний класс», к которому относят лю дей, имеющих собственность в виде накопленного имущества (средние и мелкие предприятия, магазины, мастерские и пр.); высокий уровень образования (высшее или среднее специаль ное), что может считаться интеллектуальной собственностью; доход, близкий к среднему по стране, а также занимающихся профессиональной деятельностью, считающейся в обществе престижной.

К середине 50-х гг. XX в. стало очевидным, что понятие уровня жизни не в полной мере отражает изменившиеся усло вия жизнедеятельности человека (загрязнение окружающей среды, кризисы, урбанизацию и т.д.). В связи с этим началась переоценка представлений о месте данной категории в системе социально-экономических отношений. На первый план выхо дит понятие «качество жизни», которое трактуется как уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребно стей, обеспечивающих благополучие людей.

Качество и уровень жизни тесно взаимосвязаны, причем первое, будучи более широким понятием, отражает больший спектр потребностей людей. Данное понятие объективно, т.е. критериями его оценки выступают научно обоснованные нормативы потребления населения. На их основе рассчитывает ся рациональный потребительский бюджет, который являет ся важнейшим инструментом социально-экономического ана лиза уровня и качества жизни. Соотношение фактического удовлетворения потребностей и разработанных нормативов го ворит о степени удовлетворения потребностей отдельных лю дей, их групп, общества в целом. Если при изучении уровня жизни в большей степени применяют количественные показа тели, то в исследовании ее качества акцент делается на каче ственной определенности и качественных различиях явлений. Так, при анализе питания как способа удовлетворения одной из важнейших человеческих потребностей нельзя ограничиваться определением количества потребляемых продуктов или кало рийности рациона, следует обратить внимание на его регуляр ность и разнообразие. При установлении степени удовлетворе ния духовных потребностей необходимо фокусироваться не на количестве издаваемых и приобретаемых книг, а на художест венной ценности востребованной литературы.

Важнейшим показателем, характеризующим уровень и ка чество жизни, является потребление благ и услуг. Его можно рассматривать в двух аспектах: как процесс удовлетворения че ловеческих потребностей, в результате которого они либо вос производятся вновь, либо не воспроизводятся, и как сферу жиз недеятельности человека, формирующую и развивающую лич ность во всем ее многообразии. Так, объем потребления продук тов питания в нашей стране в расчете на одного человека за по следние 15 лет снизился по ряду позиций, особенно таких ценных

в питательном отношении продуктов, как мясо и молоко. Вместе

стем в качестве положительной тенденции можно отметить рост потребления растительного масла, рыбы, овощей и бахче-

вых. В целом рацион среднестатистического белоруса содержит 2819 ккал в сутки. Между тем принято считать критической среднюю калорийность пищи, равную 2000 ккал и ниже.

Однако показатели объема потребления продуктов питания и его калорийности не в полной мере отражают качество пита ния. Для того чтобы понять, насколько уровень потребления со ответствует потребностям людей, его сравнивают с определен ными нормативами, выработанными с учетом рекомендаций ученых в этой области. Например, в год в расчете на одного че ловека хлеба и картофеля рекомендуется потреблять около 105—115 кг, овощей — 140, фруктов —70—80, мяса — 70 кг. Сравнение фактического потребления продуктов питания с ра циональными нормами позволяет сделать вывод о том, что по требление таких важных для организма поставщиков минера лов и витаминов, как овощи и бахчевые, составило в 2003 г. около 1/4 рекомендуемого Минздравом, зато в избытке, по сравнению с рациональными нормами, белорусы употребляют в пищу хлеб и картофель.

Во всем комплексе потребностей населения, характеризую щих уровень его жизни, значительное место занимает потреб ность в жилье. За период 1990—2003 гг. средняя обеспечен ность населения жильем возросла на 25 % и составляет 22,3 м2 на одного человека против 17,9 м2 в 1990 г. Повышаются не толь ко благоустроенность жилья, но и комфорт быта. За 1995— 2003 гг. в 1,7 раза возросло количество телефонных линий на 100 тыс. человек, в 221 раз — количество мобильных телефонов

иболее чем 5 тыс. раз — число пользователей сети Интернет. Говоря о качестве жизни населения, нельзя обойти стороной

исоциологический аспект данного явления — удовлетворен ность самих людей условиями жизни, труда и отдыха. Посколь ку каждый человек имеет собственную шкалу предпочтений, одна и та же степень удовлетворения конкретной потребности оценивается индивидами по-разному. Данный факт говорит о том, что на современном этапе развития общества определение людьми степени удовлетворенности качеством своей жизни представляется весьма сложной задачей.

9.3.Доходы населения и проблемы их распределения. Номинальные и реальные доходы

Уровень и качество жизни в значительной степени зависят от величины доходов населения, поэтому представляется необ ходимым рассмотреть это явление более подробно.

Произведенный в экономике совокупный доход общества распределяется в соответствии с вкладом в его выработку всех факторов производства: труда, земли, капитала и предприни мательской способности. Такое распределение называется пер вичным (функциональным). Результатом его выступают фак торные, или первичные, доходы, основными формами кото рых являются заработная плата, предпринимательская при быль, процент и рента, размеры которых зависят от конкурент ных условий.

Однако предельная производительность факторов производ ства — не единственный критерий распределения в экономике, поскольку оставляет «за бортом» тех индивидов, которые не владеют ни одним из них и не могут получать факторных дохо дов (в частности, инвалиды, престарелые, несовершеннолет ние). Их доходы (социальные трансферты, которые выступают в форме пенсий, пособий, стипендий, разнообразных выплат) не обусловлены участием в общественном производстве и явля ются результатом перераспределения, или вторичного (персо нального) распределения функциональных доходов. Размеры вторичных доходов существенным образом зависят от проводи мой государством социальной политики.

Личный (персональный) доход может быть значительно больше факторного, поскольку включает в себя, как правило, несколько источников (доходы от ведения личного подсобного хозяйства, от участия в криминальной деятельности, наслед ство, выигрыш в лотерею и др.).

Итак, доходы населения — это все средства в натуральной и денежной форме, получаемые домохозяйствами. Они могут иметь натуральную или денежную форму. Натуральные дохо ды включают все поступления продуктов земледелия, ското водства, услуг и другой продукции в натуральной форме.

Денежные доходы населения представляют собой сумму де нежных средств, получаемых домохозяйствами за определен ный промежуток времени и предназначенных для приобрете ния благ и услуг в целях личного потребления. В целом денеж ная форма доходов распространена шире, чем натуральная, од нако у малообеспеченных слоев населения доля натуральных доходов выше, чем у богатых.

Для оценки уровня доходов применяют понятия номиналь ного, располагаемого и реального доходов.

Номинальный доход — это вся сумма денежного дохода, не зависящая от налогообложения и уровня цен.

Располагаемый доход — это номинальный доход за выче том налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, не посредственно используемые населением на потребление и сбе режения.

Реальный доход — это количество товаров и услуг, кото рые можно приобрести на сумму располагаемого дохода. Вели чина реального дохода зависит от его номинального уровня, налогов на доходы, цен на потребительские товары. Реальные доходы населения определяются только в динамике за кон кретный период времени с использованием индекса потреби тельских цен, который рассчитывается за каждый месяц и за год в целом:

РД = (НД - НП) I,

где РД — реальные доходы, р.; НД — номинальные доходы, р.; НП — налоги и обязательные платежи, p.; J — индекс потребительских цен.

Иногда реальные доходы населения определяют через пока затель покупательной способности денег, характеризующий изменение объема товаров или услуг, которые можно приобрес ти на одну и ту же сумму в разные периоды времени. Исчисле ние реальных доходов по такой методике предполагает, что ка чество товаров и соотношение цен внутри той или иной их груп пы не изменяется, отсутствуют дефицит товаров и государ ственное регулирование цен. Если эти условия соблюдены, по купательная способность денежной единицы определяется фи зическим объемом товаров, которые можно купить на сумму среднедушевого дохода. Полученный результат достаточно точ но характеризует изменения реальных денежных доходов насе ления за исследуемый период.

В зависимости от циклов жизнедеятельности человека дохо ды делятся на получаемые 1) до участия в трудовой деятельнос ти (до достижения трудоспособного возраста); 2) от участия в трудовой, предпринимательской, общественной деятельности;

3)временно неработающими (безработными, беженцами и т.д.);

4)после завершения трудовой деятельности (пенсионерами).

Сюридической точки зрения, доходы бывают законными (легальными) и незаконными (нелегальными). Ко вторым от носятся доходы от незарегистрированной в установленном по рядке деятельности, укрываемые от налогообложения, имею щие криминальное происхождение и т.п.

Встранах с развитой рыночной экономикой источником ин формации о доходах населения являются выборочные обследо-

вания домохозяйств, данные деклараций физических лиц об их доходах, подаваемых в налоговые органы, показатели оплаты труда и расходов на конечное потребление домохозяйств в Сис теме национальных счетов (СНС). В Республике Беларусь при изучении доходов опираются на Баланс денежных доходов и расходов населения и выборочные обследования около 6 тыс. домохозяйств.

Процесс реформирования белорусской экономики характе ризуется существенными колебаниями реальных доходов насе ления в разные годы. В первой половине 90-х гг. XX в. они не уклонно снижались, и в 1995 г. их уровень составил только 62 % от уровня 1990 г. В 1996 г. падение доходов было приоста новлено, и начался их рост, что особенно ярко проявлялось на чиная с 2000 г. Рост реального ВВП, затухание инфляционных процессов, форсирование темпов роста заработной платы с целью достижения ее уровня 100 дол. США обусловили повы шение реальных денежных доходов населения, которые, со гласно Балансу доходов и расходов, устойчиво превышают уро вень 1990 г.

•

9.4.Проблема неравенства

враспределении доходов. Бедность

Денежные доходы распределяются между людьми неравно мерно, что характерно для всех стран мира. Данное явление известно как закон Парето, согласно которому между уров нем доходов и числом их получателей существует обратная за висимость: 80 % созданного ВВП присваивается 20 % населе ния, а оставшиеся 20 % распределяются между 80 % населе ния, причем соотношение 80 : 20 достаточно устойчиво и на блюдается во всех странах, независимо от политических и эко номических реалий.

На величину доходов оказывает влияние множество разно образных факторов, зачастую имеющих разнонаправленный характер воздействия. Среди них выделяют социально-поли тические, определяющие силу действия и направленность дру гих факторов формирования доходов; демографические, рас сматривающие зависимость доходов от пола, возраста, физи ческой выносливости и интеллектуальных способностей; про фессиональные, исследующие уровень образования, квалифи кацию и стаж работы; статусные, детерминирующие размеры доходов в зависимости от места человека в обществе и должност-

ной иерархии; социально-экономические, к которым, в част ности, относят род и вид деятельности, варианты занятости, вид производства, форму собственности на средства производ ства, условия труда.

В странах, на чьих территориях имеют место различные климатические условия, особое значение приобретают геогра фические факторы, поскольку стоимость жизненно необходи мых товаров и услуг существенно варьируется в зависимости от региона и, соответственно, предполагает различные уровни до ходов.

Для Беларуси можно выделить и экологический фактор, связанный с последствиями аварии на ЧАЭС и необходимостью в дополнительных средствах существования для жителей по страдавших районов.

Говоря о дифференциации доходов, следует учитывать и та кие важные аспекты, как врожденные способности людей, ко торые могут различаться в довольно значительной степени. Не обделенные в этом плане природой индивиды, имея более высокую производительность, получают и более высокие дохо ды. Кроме того, некоторые из них обладают уникальными спо собностями, что дает им возможность извлекать «интеллекту альную ренту». Не последнее значение при этом имеют и рабо тоспособность человека, его стремление добиться высоких ре зультатов в своей деятельности.

Известно, что величина доходов зависит от различий во вла дении собственностью, однако последняя может достаться ин дивидам в наследство, т.е. неравенство доходов воспроизводит ся, способствуя получению данной категорией лиц лучшего об разования и, соответственно, более высокооплачиваемой рабо ты. При рассмотрении неравенства в получении доходов нельзя также исключить и благоприятное стечение обстоятельств.

Амплитуда неравенства становится очевидной при более глубоком рассмотрении распределения доходов между домохозяйствами. С этой целью применяют прием ранжирования: семьи распределяют в порядке возрастания доходов, а затем группируют. При этом различают: а) квинтильные группы, в которых домохозяйства делятся на пять подгрупп, каждая из которых включает 20 % всех семей (первая квинтильная груп па составляет 20 % семей с наименьшим, а пятая — 20 % с наибольшим уровнем доходов); б) децильные группы, которые формируются аналогичным образом и делят домохозяйства на 10 одинаковых подгрупп (по 10 % ) .

Степень социального расслоения определяется посредством расчета ряда коэффициентов.

Чем выше коэффициент фондов, тем больше неравенство в доходах и выше степень дифференциации населения.

В Республике Беларусь коэффициент фондов составляет 6,9, тогда как в соседних странах — России, Украине, Литве и Польше — соответственно 20,3; 6,9; 7,9 и 7,8.

Различают также децильный, квинтильный и кварталь ный коэффициенты, которые определяются отношением ми нимальных доходов соответственно 10, 20 и 25 % самого бога того населения к максимальным доходам 10, 20, и 25 % самого бедного.

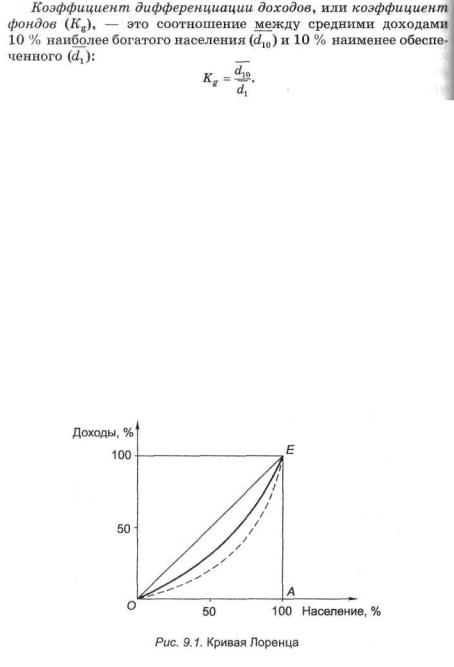

Более наглядно оценить степень неравномерности распреде ления доходов между домашними хозяйствами можно, постро ив кривую распределения доходов, названную по имени амери канского экономиста М. Лоренца. На графике по оси абсцисс откладывают кумулятивную долю семей, располагающих опре деленным уровнем дохода, а по оси ординат — кумулятивную долю совокупного дохода, начиная с наименьшей, приходя щейся на самую необеспеченную часть семей (рис. 9.1).

Если бы доходы у всех людей были одинаковы, т.е. 1 % насе- I ления располагал 1 % доходов, 15 % населения — 15 % дохо- I дов, то кривая Лоренца совпала бы с прямой абсолютного ра- I ненства ОЕ, имеющей угол наклона к оси абсцисс 45°.

Чем больше кривая Лоренца отклоняется от прямой абсо-

Iлютного равенства, тем неравномернее распределяются доходы

вобществе. Так, штрих-пунктирная кривая характеризует большую неравномерность распределения доходов, чем сплош-

I ная кривая. Отношение площади сегмента между биссектрисой ОЕ и кривой Лоренца к площади треугольника ОАЕ называется коэффициентом Джини, который назван по имени итальянско- I го экономиста и статистика К. Джини. Если коэффициент ра нен 0, кривая Лоренца совпадает с прямой ОЕ и доходы в общес тве распределяются абсолютно равномерно. При значении ко эффициента 1 кривая Лоренца будет представлена катетами треугольника ОАЕ, что свидетельствует об абсолютном нера венстве в распределении доходов. Практически коэффициент Джини никогда не достигает ни нуля, ни единицы, однако счи тается, что его значение, превышающее 0,4, отражает высокую

степень расслоения общества.

В современном мире наименьшая дифференциация дохо дов наблюдается в Норвегии, где 10 % самых обеспеченных лишь в 5,3 раза богаче самых бедных, а коэффициент Джини равен 0,258. На другом «полюсе» находится Бразилия, в кото рой соотношение доходов последней и первой децильных групп составляет 65,8, коэффициент Джини — 0,607. Для Рес публики Беларусь данные показатели составляют соответ ственно 6,9 и 0,304.

С проблемой неравномерного распределения доходов связа на проблема бедности. Согласно концепции ООН, она опреде ляется как состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни. Сегодня в это понятие включается не только не достаток денег, но и ограничение возможностей человека, кото рое вызвано отсутствием высокооплачиваемой работы, комфор табельного жилья, доступа к качественному образованию и здравоохранению.

Бедность представляет собой глобальную проблему. Это многоаспектное социально-экономическое явление, связанное с низким уровнем потребления, нестабильностью общественной жизни, малой продолжительностью жизни, слабыми возмож ностями эффективной реализации трудового потенциала.

шМасштабы бедности а мире

• Из 6 млрд людей, населяющих нашу планету, 2,8 млрд (47 %) живут менее чем на 2 дол. в день, а более 1,2 млрд (20 %) — менее чем на 1 дол. США вдень.

•Каждый шестой взрослый в мире неграмотен.

•115 млн детей не посещают даже начальную школу.

•Каждый день более 30 тыс. детей умирают от болезней, поддающихся лечению.

•Из каждых 100 детей младенческого возраста 6 не доживают до года,

а8 — до пяти лет.

•Более 1 млрд человек не имеют доступа к источникам чистой питьевой воды, более 2 млрд — к современным средствам санитарии.

•Около 800 млн человек не получают необходимого минимального уров ня питания и почти 0,5 млрд хронически не доедают, треть из которых—дети.

Источник: Содействие в подготовке основных направлений национальной стратегии предотвращения бедности в Республике Беларусь:

Совместный проект программы развития ООН и Правительства Республики Беларусь.

Бедность может иметь различные формы. В зависимости от основания для сравнения выделяют абсолютную и относи тельную бедность. Критерием первой служит минимальный набор жизненных средств, в соответствии с которым к бедным относят тех, кто испытывает недостаток элементарных средств к существованию. При определении относительной бедности показатели благосостояния соотносятся не с минимальными потребностями, а со средним уровнем материальной обеспечен ности, преобладающим в той или иной стране.

Объективная бедность — состояние, оцененное по приня тым в данной стране критериям дохода и степени доступности материальных и духовных благ или на основании рекоменда ций экспертов. Уровень и масштабы субъективной бедности оп ределяются на основе самооценки: человек является бедным, если считает себя таковым.

Основным инструментом определения численности бедных в стране является черта, или граница, бедности — минимально допустимый критический уровень жизни, который прави тельства стран должны гарантировать своим гражданам. Гра ница бедности позволяет разделить население на бедных и не бедных. Данный показатель зависит не только от уровня мини мально необходимых потребностей людей, но и от экономичес ких возможностей государства: состояния экономики, среднего уровня жизни населения, его менталитета. То, что является бедностью в одной стране, не является таковой в другой. Вслед ствие этого черта бедности в мире неодинакова: в развитых го сударствах она выше, чем в развивающихся.