Сборник 50 лет АЭ БашГУ

.pdfорнамент, фактура. С методической стороны это врядли оправдано, так как в один тип объединяются сосуды разных форм» [Сунгатов, 1998].

Типологии керамики посвящена глава в монографии Мажитова Н.А. [Мажитов, 1977. С. 39-77] В качестве критериев для типологии были взяты, также определяемые визуально, сочетания форм, размера, орнамента, технологии изготовления (примесь к глине, обработка поверхности). Исследователь выделяет 6 групп: бахмутинская, турбаслинская (из могильников и поселений), кушнаренковская, кара-якуповская, шнуровая (каранаево-кушулевская). Группы делятся на типы, которые в свою очередь по мере необходимости подразделяются на варианты (А, Б, В и др.).

Особенность исследования – анализ и погребального, и поселенческого керамического материала. Керамика из могильников представлен целыми сосудами. При выделении типов внутри групп среди них учитываются особенности форм и размеров (высота и диаметр). Поселенческая керамика представлена преимущественно фрагментами сосудов.

Внутри бахмутинской группы выделяется 3 типа (1 – 3). Основной общий признак сосудов данной группы – примесь дресвы с включением мелких камушков. На некоторых сосудах бахмутинской группы круглоямочный орнамент вокруг шейки и на плечиках сочетается с рядами треугольных, ногтевидных вдавлений, косых насечек гладкого и овальнозубчатого штампа.

Основными признаками турбаслинской группы является относительная грубость изготовления (толстостенность, примесь дресвы с включением мелких камешков), отсутствие орнамента (за исключением некоторых случаев), большие размеры, преобладание плоскодонных сосудов. Сосуды из могильников представлены 12 типами (4 – 15), поселенческая керамика имеет непосредственные сходства с керамикой из турбаслинских могильников (9 – 11 типы), так же были выделены 2 новых типа (16 – 17).

Элементы кушнаренковской группы объединяет технология изготовления. Сосуды вылеплены из хорошо отмученной глины с примесями песка. Стенки сосудов очень тонкие и в среднем не превышают 2-3 мм. Поверхность хорошо залощена водой (признаки не указаны). Шейка, верхняя часть плечика, а, иногда и тулова в целом целиком покрыты орнаментом. Часто попадаются сосуды, орнаментированные по дну, что не характерно для других группы раннесредневековых памятников Южного Урала. Для типов кушнаренковской керамики преимущественно характерны высокое горло с раструбом и несколько вытянутые пропорции тулова. Группа представлена 5 типами (18 – 22).

151

Кара-якуповская группа керамики представлена материалом из поселений и могильников, схожих между собой. Мажитов выделяет 9 типов (23 – 31). Все сосуды данной группы круглодонные. Для керамики данной группы характерны тонкостенные невысокие круглодонные сосуды с широким невысоким горлом и приземистым туловом. Диаметр горла в среднем 15 – 20 см. Наиболее характерными элементами орнамента являются «жемчужины». Орнамент располагается по наружной или внутренней поверхности горла, верхней части плечиков. Так же встречаются комбинации из более 20 элементов: крестиков, ямочных, ногтевидных, удлиненных вдавлений, мелкозубчатого штампа овальной формы, горизонтальных поясков и др.

Керамика со шнуровым орнаментом представлена 6 типами (32 – 37). В тесте содержится преимущественно примесь песка, в одном сосуде – примесь раковины. Орнамент сплошь покрывает горло и верхнюю часть плечиков. В орнаменте встречаются треугольные узоры или зигзаги, вертикальные линии.

При том, что в целом типология корректна, можно заметить, что в один тип (в основном в бахмутинский) часто объединены сосуды с различными орнаментальными композициями, отличия которых позволяли В.Ф. Генингу относить их к разным АЭТ. Есть и обратные случаи, когда в одном типе встречается сосуд, который по выделенным признакам нужно было бы отнести к другому.

Иванов В.А. и Останина Т.И. [Иванов, Останина, 1983. С. 104-127]

провели анализ поселенческого керамического материала по программе, предложенной В.Ф. Генингом [Генинг, 1992]. Оттуда же были взяты индексы основных параметров и указателей форм сосудов. Сравнение керамических комплексов рассматриваемых городищ по 34 признакам, объединенным в 8 категорий: указатели формы (ФБ – ФЖ), параметры, зоны орнаментации, элементы орнамента и примеси в тесте. Корреляция указателей форм (ФГ и ФЖ), выявленных на одном сосуде, позволила выделить основные типы сосудов.

I тип. Круглодонные горшки с выпуклыми плечиками и отогнуыми наружу шейками (ФЖ > 0; ФГ > 0).

IIтип. Круглодонные горшки с прямыми (вертикальными) шейками

ивыпуклыми плечиками (ФЖ > 0; ФГ – 0).

IIIтип. Круглодонные горшки закрытого типа, с шейкой, наклоненной во внутрь, и выпуклыми плечиками (ФЖ > 0; ФГ < 0).

IV тип. Круглодонные непрофилированные чаши.

Представляется, что авторами выбран слишком большой диапазон значений, что уменьшило их количество по указателю ФГ (профилировка шейки) до трёх, а ФЖ (профилировка плечика) до одного. Однако даже

152

визуальный осмотр иллюстраций позволяет предположить, что разнообразие типов форм будет больше, если диапазон сократить.

Вработе Сунгатова Ф.А. [Сунгатов, 1998. С. 17-43], посвященной турбаслинской культуре, критериями выделения керамических групп являются размерные признаки, зафиксированные измерительными приборами. Работа проведена по программе статистической обработки керамики В.Ф. Генинга [Генинг, 1992].

Сунгатов Ф.А. выделяет 2 категории: горшки и кувшины. В категории горшков по форме выделяются круглодонные и плоскодонные сосуды. Круглодонные сосуды в свою очередь делятся на 5 групп по высотному (ФА) указателю формы (очень низкие и низкие круглодонные, круглодонные средних пропорций, высокие круглодонные, очень высокие).

Вплоскодонных горшках выделяются такие группы как очень низкие, низкие плоскодонные, средних размеров, высокие и очень высокие сосуды.

Вкаждой группе выделяется по несколько вариантов. В категории горшков всего учитывается 130 экземпляров, из которых 69 круглодонных и 61 плоскодонных.

Вкатегории кувшины учтено 13 экземпляров. По количеству ручек они подразделяются на одноручные (10 экз.) и двуручные (3 экз.), по форме днища – на плоскодонные (11 экз.) и круглодонные ( 2 экз.).

Существенным недостатком типологии становится тот факт, что определяющим показателем для выделения типов послужил только один указатель из 9 – высотный (ФА – отношение общей высоты сосуда к наибольшему диаметру по тулову), вследствие чего другие указатели более или менее распределяются по разным типам.

На базе керамического материала, найденного на городище Уфа-II в 2008 году, была создана типология керамики [Мажитов и др., 2009. С. 17-43. С. 110-126].

При классификации выделялись культурные группы и типы. Культурная группа (КГ) объединяет совокупность сосудов, составляющих керамический комплекс той или иной археологической культуры. Тип включает сосуды с близкой диагностикой (форма, технологической, орнаментальной, мерной и пр.), выделяющей их от керамики других типов в рамках одной КГ.

Описывались две категории: горшки и банки. Горшки делились на типы по реконструируемым пропорциям сосуда, характеру перехода от тулова к шейке (ребристому, плавно профилированному, наличию закругленного плеча), форме, углу наклона шейки, степени расширения тулова. Банки – по характеру (углу наклона) шеек: вогнутая (зарытая) и прямая (открытая).

153

Турбаслинская КГ (Т-кг) Выделено 2 технологические группы сосудов. На городище керамика сильно фрагментирована, что вызывает трудности в ее типологии. Описано 14 типов (1 – 13, 3а). Все сосуды лишены орнамента.

Раннебахмутинская (мазунинская) КГ (М-кг) представлена, в

основном, фрагментами горшков малых форм. Грубая обработка поверхности. Примеси: песок, дресва, редко встречается мелкотолченая раковина. Всего в этой КГ выделено 7 типов (1 – 7).

Бахмутинская КГ (Б-кг) Сосуды горшечной формы. Примеси песка и шамота. Поверхность грубо обработана. Имеются разносторонние расчесы, как следы обработки поверхности. Орнамент – ряды наколов по шейке или их беспорядочное расположение по тулову. Было выделено 10

типов (1 – 10).

Турбаслинско-бахмутинская группа (ТБ-кг) представляет собой сочетание основных турбаслинских и бахмутинских форм сосудов с нехарактерными для Т-кг насечками по срезу устья. Большинство подобных сосудов отличаются крупными размерами. Поверхность обработана грубо, но встречаются хорошо заглаженные фрагменты. Признаки лощения не зафиксированы. Было выявлено 12 типов (1 – 12).

Фрагменты керамики кушнаренковской КГ легко выделяются из общего керамического массива. Поверхность тщательно заглажена. Фрагменты преимущественно тонкостенные. Орнамент – тонкие горизонтальные линии, перемежающиеся зоны пересекающих коротких линий и серповидные отпечатки гребенчатого штампа. Так же имеются треугольные насечки, выполненные по нижнему краю орнаментального поля.

Имендяшевский культурный тип представлен сосудами малых горшечных форм с выделенным в месте перехода от шейки к тулову сглаженным уступом. Орнамент – часто наносился по верхней части тулова в виде горизонтальных рядов треугольных вдавливаний или вертикальных линзовидных насечек.

Чияликская КГ представлена небольшим процентом сильно фрагментированных шеек сосудов. Сосуды относятся к плавно профилированным горшечным формам. Орнамент – оттиски верёвочки.

Данная типология имеет общий недостаток для типологий, выполненных в рамках эмоционально-описательного подхода – неясность формулировок при описании параметров форм. Кроме того вызывают некоторые сомнения технологические заключения, сделанные без применения специальных методик.

Проведённый обзор приводит к мысли о необходимости создания типологии керамики, основанной на комплексном анализе морфологических

154

параметров, орнамента и технологии, выполненных в рамках историкокультурного подхода.

Литература.

1.Генинг В.Ф. Южное Приуралье в III – VII вв. н.э. (Проблема этноса и его происхождение).//Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972

2.Генинг В.Ф. Древняя керамика. Методы и программы исследования в археологии. Киев, 1992

3.Иванов В.А., Останина Т.И. К вопросу о мазунинскобахмутинской проблеме (по материал поселений).//Поселения и жилища древних племен Южного Урала. Уфа, 1983

4.Мажитов Н.А. Южный Урал в VII – XIV вв. М., 1977

5.Мажитов Н.А., Сунгатов Ф.А., Султанова А.Н., Исмагилов Р.Б., Бахшиева И.Р. Городище Уфа II. Материалы раскопок 2008 года, том III.

Уфа, 2009

6.Сунгатов Ф.А. Турбаслинская культура (по материалам погребальных памятников V – VIII вв. н.э.). Уфа, 1998

7.Цетлин Ю. Б. Эволюция исследовательских подходов к изучению керамики в археологии.// Древние ремесленники Приуралья. Ижевск, 2001

©Фазрахманова А.К., 2011 г.

УДК 902/904

И.А. Файзуллин,

ОГПУ, г. Оренбург

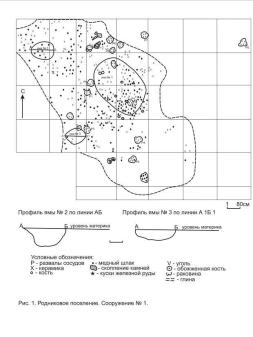

ПОСТРОЙКИ НА РОДНИКОВОМ ПОСЕЛЕНИИ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ

Родниковое поселение было исследовано в период с 1982 по 1983 год отрядом Оренбургской археологической экспедиции под руководством О.И.Пороховой. До настоящего времени материалы раскопок не были введены в научный оборот. В настоящее время ведется работа над публикацией всего памятника, в данной статье освящены вопросы домостроительства по материалам указанного памятника.

Памятник располагается в 5 километрах к западу от села Чесноковка Переволоцкого района Оренбургской области на пониженном участке первой надпойменной террасы правого берега реки Урал. У подножий террасы протекает ручей Елшанка, проделавший небольшую

155

долину в пойме Урала. Урал протекает в 300 м к ЮВ от памятника. При исследовании территории поселения были выявлены две постройки.

На территории Родникового поселения изучено два сооружения. Первое сооружение (рис. 1) было исследовано в 1982 г. Жилище представляло собой котлован подпрямоугольной формы размерами 13 х 5 м. и глубиной 25 см от уровня материка. Жилище было длинной стороной обращено к ручью, выходы из сооружения не прослежены, следы деревянных конструкций отсутствуют. У северо-западной стенки жилища на расстоянии 4,5 м друг от друга располагались 2 небольшие ямы неизвестного назначения. В северо-восточном углу постройки обнаружено скопление углей и куча бесформенных камней небольших размеров. Видимо, это было небольшое кострище. Рядом находился развал срубноалакульского сосуда. Кроме того, на полу жилища найдено скопление костей, куча медного шлака и терочник из бесформенного камня.

Интересной и сложной по своему устройству являлась хозяйственная яма (рис. 2), которая служила погребом на территории жилища. Яма вырыта возле восточной его стенки. Она овальных очертаний, диаметром около 3 м у поверхности. На глубине 0,9 м яма резко сужалась,

156

образуя ступеньку. Диаметр дна ямы 1,2 м, глубина от уровня материка 3,1 м. На ступеньке под двадцатисантиметровым слоем материковой глины в раздавленном виде были найдены сосуды разных размеров и форм. В развалах сосудов и рядом с ними обнаружены кости животных.

Уступ ямы служил полкой, на которую ставили сосуды с пищей и, вероятно, клали мясо. В восточной части ямы полка понижается к дну, здесь были обнаружены самые крупные сосуды. На уровне пола жилища яма была перекрыта деревянным настилом из жердей, который поддерживали столбы, установленные на уступе вплотную к стенкам погреба. Следы от двух столбиков диаметром 18 и 14 см были видны на восточной стенке на расстоянии 1 м друг от друга. Деревянное перекрытие, по всей видимости, было сверху укреплено камнями.

Вероятно, погреб был разрушен в ходе пожара. Сгоревший деревянный настил рухнул вниз, обвалились стенки ямы, раздавив сосуды. Сплошной углистый слой с горелыми жердями покрывал уступ ямы. К нему от поверхности сползали бесформенные камни красного песчаника. В засыпке ямы в большом количестве встречались угли, кости животных, куски медного шлака, свыше 100 фрагментов керамики различных культурных групп. Помимо фрагментов в погребе находились развалы семи сосудов и один маленький сосуд сохранившийся полностью.

Аналогичное сооружение было исследовано на Покровском поселении в Новосергиевском районе Оренбургской области. Там также на территории жилища был сооружен погреб с уступом – полкой для хранения продуктов. Конструкция была перекрыта деревянными плахами и по периметру укреплялась камнями [Порохова, 1985. С. 11-16.].

Помимо находок в погребе. в заполнении самого жилища и за его пределами найдено 28 фрагментов и два развала сосудов. Посуда из погреба относится к одной культурно-хронологической группе (срубноалакульской).

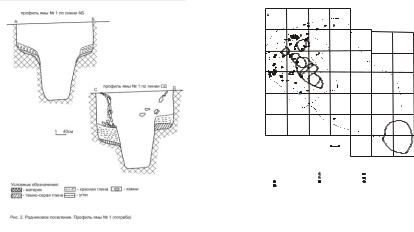

Второе сооружение (рис. 3) было исследовано в 1983 году. Оно располагалось в 14 м к северо-западу от сооружения № 1. Сооружение представляло собой котлован подпрямоугольной формы с округлыми углами и неровными стенками, продольной осью ориентирован по линии ЮВ-СЗ. Размеры 14 х 7 м, глубина в материк 0,2 – 0,3 м. В северо-западной его части выявлено 4 ямы различных размеров. Яма №6 занимала центральное положение среди остальных. Она имела вытянутую овальную форму, размеры 2,05х 0,85 м. Дно неровное, максимальная глубина от материка 0,9 м. В засыпи ямы обнаружены 2 развала срубно-алакульских сосудов, куски медного шлака, бронзовое шильце заостренное с двух концов, каменный пестик с зашлифованной поверхностью. Вполне вероятно, что данная яма была небольшим погребом. Вокруг ямы

157

С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ххх |

|

хх |

|

|

|

|

|

|

|

х |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

х |

|

|

|

|

|

|

|

|

яма 8 |

х |

Р |

|

|

|

|

ххх |

|

х |

|

|

|

|

х |

х |

х |

х |

|

Р |

|

|

|

яма 9 |

|

|

хх |

|

|

|

|

|

|

х |

|

|

|

|

|

х |

|

х |

|

|

|

|

х |

х х |

х |

х хх |

|

|

|

|

|

|

х |

х х |

яма 6 |

|

|

|

хххх х |

|

|

х |

|

|

|

|

яма 10 |

|

|

Р |

Р |

|

|

|

|

х |

|

ххх |

|

|

|

|

|

хх |

|

|

|

|

|

|

|

х |

|

|

|

|

|

|

|

|

х |

|

хххх |

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

х |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

80см |

|

Условные обозначения: |

|

|

|||||

Р - развалы сосудов |

- медный шлак |

- раковина |

|||||

Х - керамика |

|

|

|

- медное орудие |

- каменное орудие |

||

|

- кость |

|

|

|

- обожженная кость |

- подвеска из клыка хищника |

|

|

- камень |

|

|

|

|

|

|

Рис. 3. Родноковое поселение. Сооружение №2. |

|

||||||

располагались еще 4 развала срубно-алакульских сосудов. Яма №8 находилась в 0,5 м к северу от ямы № 6. Она имела округлые очертания, диаметр по краю – 1,2 м, по дну 0,6 м, глубина в материк 0,9 м. В заполнении найдено несколько неорнаментированных фрагментов керамики, кости животных, срубный и срубно-алакульские фрагменты керамики, а также подвеска из клыка собаки или волка.

Яма №9 находилась в 0,4 м. северо-западнее ямы № 6. Диаметр 0,6 м, глубина в метерик 0,28 м. В засыпи ямы находок не обнаружено. Южнее располагалась яма № 10, ее диаметр 0,34 м, глубина в материк 0,46 м. В засыпи обнаружен неорнаментированный фрагмент керамики.

В северо-западной части сооружения на материковом дне было обнаружено скопление мелких обожженных костей животных и песчаниковых камней, лежавших плотной кучей. На территории сооружения были собранны фрагменты нескольких культурно-хронологических групп керамики, кости животных, медный шлак, изделия из бронзы: обломок четырехгранного шила, однолезвийный нож с горбатой спинкой и двулезвийный кинжал без выделенной рукояти с плоской гранью по всей длине, плоская скоба, а также глиняное дисковидное пряслице.

К юго-восточной стенке сооружения примыкала яма № 5, служившая на поселении колодцем. На уровне материка яма имела округлые очертания диаметром 2,3 - 3 м. На глубине 0,9 м от материка она сужалась, приобретая диаметр 80 - 90 см, а у дна около 40 см. Глубина колодца 4,39 м от нуля или 2,96 м в материке. В заполнении находились кости животных, срубные и срубно-алакульские фрагменты керамики, 2 костяные проколки, керамический диск из стенки сосуда.

158

На участке 12 (квадрат 190, 191, 187, 188.) расчищена яма №7 неправильных очертаний, размерами 1,44 х 1,42 м, глубина в материке 0,62 м. В заполнении найдены кости животных, неорнаментированные фрагменты керамики. Северо-восточнее ямы находилось скопление песчаниковых камней в золе, видимо, остатки небольшого очага.

По всей видимости, ямы №№ 6,7 и 8 из-за своей небольшой глубины, которая не может считаться достаточной для колодца, могли служить небольшими погребами или зернохранилищами. Ямы №№ 9 и 10 из-за небольших размеров можно отнести к остаткам от столбов, однако на территории жилища столбовой конструкции не прослежено, и данные ямы могли быть использованы для укрепления жилища в ходе пристройки.

На участке 4 (кв-49, 50, 57, 58, 64) на 4 Б штыке лежали беспорядочной кучей скопление камней, кости животных, крупные фрагменты керамики от срубных сосудов.

Северо-восточнее погребения на кв (117, 118, 121, 122) находилась площадка из мелких бесформенных камней, среди них найдено несколько неорнаментированных фрагментов керамики и кости животных.

Постройка жилых и хозяйственных сооружений является важным и неотъемлемым компонентом традиционной материальной культуры и тесно связана с различными сторонами общественной жизни. В то же время оно непосредственно отражает в себе природно-климатические условия, а также является источником познания традиций и новаций в хозяйственной деятельности человека [Воробьева, 2007. С. 3]. Е.Е. Кузьмина отмечает, что тип жилища в древних социумах зависел от ряда причин. Это прежде всего – степень оседлости населения, его хозяйственно-культурный тип, природные условия, имеющийся в распоряжении материал для строительства. Формирование типа жилищ шло опытным путем на протяжении довольно длительного времени.

Постройки на Родниковом поселении являются довольно типичными для позднего бронзового века. Однако при этом нельзя не отметить, что в отличие от большинства построек этого времени в данных строениях отсутствуют столбовые ямы, контуры самих комплексов сложно проследить. По всей видимости, данные строения были легкими наземными сооружениями.

Сооружения подобного типа были широко распространены среди населения андроновской культуры. На территории Казахстана это поселения Петровка II [Зданович, 1988. С.3637], Атасу [Кадырбаев, 1983. С. 134-142.]. Следует отметить, что подобные сооружения встречаются и на территории распространения срубной культуры. В Оренбургской области близкие по форме жилища также были изучены на Ивановском и Покровском поселениях. В Башкирском Зауралье изучены бесстолбовые жилища на I

159

Береговском, Тавлыкаевском [Горбунов, 1989. С. 62-80], и Таналыкском [Мажитов, Гарустович, 1996] поселениях.

Таким образом, постройки на Родниковом поселении представляют собой наземные сооружения. По всей видимости, стены были облицованы плетнем или сооружались срубы, которые не сохранились до наших дней. Наличие погребов, среди которых выделяется погреб с первого строения, колодцев, следов металлургического производства говорят о том, что население проживало на поселении значительное время.

Происхождение этого типа жилища связано с эволюцией монументального, прямоугольного дома – землянки. Изобретение подобных строений в эпоху поздней бронзы связано с началом перехода к более подвижному типу ведения скотоводства. Е.Е. Кузьмина считает, что изобретение легкого каркасного жилища явилось важнейшей инновацией в культуре Евразийских степей и обеспечило возможность перехода к кочевому скотоводству [Кузьмина, 1994. С. 100.].

Несмотря на то, что на территории построек найдены фрагменты керамики всех культурноронологических групп, по всей видимости, жилища с Родникового поселения относятся к срубно – алакульскому культурно-хронологическому горизонту. По ряду признаков жилища Родникового поселения тяготеют к строительной традиции позднего этапа развития алакульской культуры. При этом мы не можем утверждать, что данные строения были оставлены не смешанным алакульским населением. Материалы с поселения в большинстве своем носят синкретический срубно

– алакульский облик. Для нашего региона данная ситуация обычна. Контакты срубной и алакульской культур на памятниках позднего бронзового века на территории Южного Приуралья прослеживаются повсеместно.

Литература.

1.Воробьева Е.Е. Домостроительство Марийского Поволжья (эпоха бронзы). Йошкар-ола, 2007

2.Горбунов В.С. Поселенческие памятники бронзового века в лесостепном Приуралье. Куйбышев, 1989

3.Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-казахстанских степей. Свердловск, 1988

4.Кадырбаев М.К. Шестилетние работы на Атасу.// Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.

5.Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М, 1994

6.Мажитов Н.А., Гарустович Г.Н. Научный отчет об археологических работах в Хайбулинском районе Республики Башкортостан, на реке Таналык в 1995г.// Архив ИА РАН. Уфа, 1996

160