- •Геометрическая оптика и ее основные законы.

- •Принцип Ферма. Оптическая длина пути. Таутохронность и стационарность пути. Примеры.

- •Применение принципа Ферма для получения основных законов геометрической оптики.

- •Тонкая линза. Формула тонкой линзы. Фокусное расстояние. Формула тонкой линзы.

- •Построение изображений в тонкий линзах.

- •Фотометрия. Поток энергии и световой поток. Кривая относительной спектральной чувствительности. Механический эквивалент света.

- •Фотометрические величины и единицы. Сила света, освещенность, светимость, яркость.

- •Волны. Общие свойства. Уравнение плоской монохроматической волны (тригонометрическая и комплексная формы представления).

- •Электромагнитная теория света. Уравнения Максвелла для вакуума. Скорость света.

- •Уравнение Максвелла для световой волны.

- •Ширина интерференционных полос. Влияние немонохроматичности света на интерференционную картину.

- •Способы наблюдения интерференции света делением волнового фронта. Метод Юнга, бизеркало и бипризма Френеля.

- •Способы получения когерентных пучков в оптике делением амплитуды. Интерференция от плоско–параллельной пластинки. Полосы равного наклона.

- •Интерференция от пластинки переменной толщины. Кривые равной толщины. Локализация полос интерференции.

- •Кольца Ньютона. Вычисление разности хода лучей и радиусов колец.

- •Дифракция света. Дифракция Фраунгофера и Френеля. Принцип Гюйгенса–Френеля.

- •Метод зон Френеля.

- •Алгебраический способ нахождения результирующей амплитуды в методе зон Френеля. Примеры. Зонная пластинка.

- •Графический способ нахождения результирующей амплитуды в методе зон Френеля. Примеры.

- •Дифракция Френеля от круглого отверстия.

- •Дифракция Френеля от круглого диска.

- •Дифракция Фраунгофера на одной щели.

- •Дифракционная решетка. Дифракционная решетка как спектральный прибор.

- •Угловая и линейная дисперсии, разрешающая сила дифракционной решетки.

- •Поляризованный свет. Степень поляризации. Закон Малюса.

- •Искусственная анизотропия. Эффекты Покельса и Керра. Модуляция света.

- •Дисперсия света. Электронная теория нормальной дисперсии света.

- •Рассеяние света в мутных средах. Теория рассеяния Рэлея.

- •Тепловое излучение и люминесценция. Закон Кирхгофа.

- •Закон Кирхгофа

- •Плотность энергии излучения абсолютно черного тела. Законы Вина и Рэлея–Джинса. Формула Планка для излучения абсолютно черного тела.

- •Элементарная квантовая теория излучения. Спонтанное и вынужденное излучения. Оптические усилители и генераторы.

- •Фотон и его характеристики. Давление света.

- •Фотоэлектрический эффект. Основные экспериментальные данные и их истолкование. Законы фотоэффекта.

-

Фотометрические величины и единицы. Сила света, освещенность, светимость, яркость.

В тетради

-

Волны. Общие свойства. Уравнение плоской монохроматической волны (тригонометрическая и комплексная формы представления).

Волны – физические возмущения, распределяются в среде (вакууме) и несущие с собой энергию.

Основные виды волн:

-

Упругие (звуковые, волны в твердых телах)

-

Волны на поверхности жидкости

-

Электромагнитные (Радиоволны, световые)

По форме различают:

-

Одиночная волна или импульс.

ξ – некое возмущение

Короткие возмущения не имеющие регулярного характера.

Ограниченный ряд повторяющихся возмущений, называют цугом волн.

Ц уг

волны

уг

волны

-

Гармоническая волна (Идеализация)

![]()

![]()

По виду волн различают поперечные и продольные.

В поперечной волне физическая величина совершает колебания в направлениях перпендикулярных распространению волны.

В продольной волне направление колебания физической величины и направление распространения совпадают.

Геометрическое место точек до которых доходят колебания к некоторому моменту времени называется волновым фронтом. (может быть только один)

Геометрическое место точек колеблющихся в одинаковых фазах называется волновой поверхностью, (может быть много).

Волновая поверхность может быть любой, но есть 2 случая:

-

Плоские волны

-

Сферические волны

Одномерный случай когда волна распространяется строго по оси х.

-

Период (Т) – время совершения одного полного колебания

-

– частота

– частота -

–

длина волны –

расстояние пройденное волной за 1 период

–

длина волны –

расстояние пройденное волной за 1 период

![]()

Уравнение плоской и сферической волн.

а) Плоская волна

![]()

![]() (1);

(1);

![]()

![]() А

– амплитуда;

А

– амплитуда;![]()

Для текущего момента времени

![]() (2)

(2)

Условия постоянства фазы:

![]()

Продифференцируем

![]()

![]() – фазовая скорость

волны

– фазовая скорость

волны

Следовательно, скорость распространения волны описываемой уравнением (2), есть скорость перемещения фазы волны.

Введем понятия волнового числа.

![]() (3) – волновое число

(3) – волновое число

![]()

![]() (3а)

(3а)

![]() (4)

(4)

![]() –

определяет

периодичность процесса во времени

–

определяет

периодичность процесса во времени

k – периодичность процесса в пространстве

С учетом затухания для волны пишем

![]() (5)

(5)

б) Уравнение сферической волны

Для полной фазы

![]()

![]()

Амплитуда сферической волны уменьшается обратно пропорционально расстоянию.

![]() (6)

(6)

-

Электромагнитная теория света. Уравнения Максвелла для вакуума. Скорость света.

Существование электромагнитных волн было предсказано Максвеллом как прчмое следствие из его уравнений.

Электромагнитные волны (ЭМВ) – является поперечной волной.

![]()

![]() Свет является

поперечной волной

Свет является

поперечной волной

По Максвеллу свет является ЭМВ очень высоких частот.

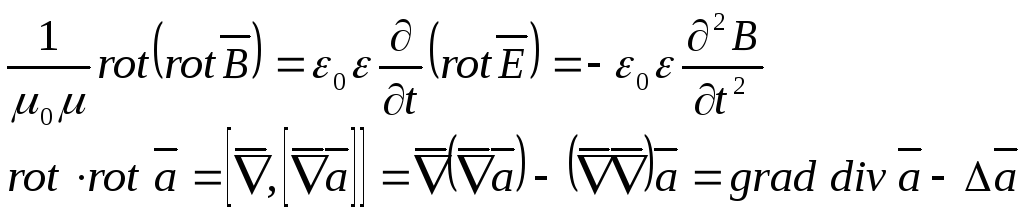

Уравнение Максвелла для световой волны.

![]() –

напряженность

электрического поля.

–

напряженность

электрического поля.

![]() –

напряженность

магнитного поля

–

напряженность

магнитного поля

![]() –

свободные заряды

отсутствуют

–

свободные заряды

отсутствуют

j=0 – нет тока проводимости

(1)

(1)

![]() (2)

(2)

Рассмотрим второе уравнение системы (1):

![]()

![]()

![]()

![]() (3)

(3)

![]() (4)

(4)

Вывод: Два

взаимосвязанных уравнения (3) и (4)

определяют процесс распространения

световой волны в среде с параметрами

![]()

![]() (волновое уравнение)

(волновое уравнение)

![]()

![]() (5)

(5)

Оптика: среда не

магнитная, т.е.

![]() ,

поэтому

,

поэтому

![]() (6)

(6)

Вакуум:

![]()

![]() (7)

(7)

(7) с учетом (6):

В обычной среде:

![]() (8)

(8)

С другой стороны

![]() (9)

(9)

Из (8), (9) следует

![]() (10) , где n – определяет

оптические свойства среды,

(10) , где n – определяет

оптические свойства среды,

![]() –

определяет электрические свойства

среды

–

определяет электрические свойства

среды

(1а)

(1а)

Имеем решение этой системы в виде плоских гармонических волн.

![]()

(11)

(11)

![]()

![]()

Вывести:

![]()

Прав.часть І =

![]()

![]()

![]()

![]() (12)

(12)

![]()

![]()

Выводы:

-

Из ІІІ и ІV уравнения системы (12), что

-

Из І и ІІ уравнений системы (12) следует, что векторы

и

и

взаимно ортогональны и образуют правую

тройку векторов.

взаимно ортогональны и образуют правую

тройку векторов.

-

Т.к. коэффициенты в І и ІІ системы (12) действительные величины, то

и

и

достигают своих максимальных и

минимальных значений в одни и те же

моменты времени.

достигают своих максимальных и

минимальных значений в одни и те же

моменты времени. -

Найдем связь между векторами

и

и

.

Для этого обратимся к первому уравнению

системы (12) и найдем модуль:

.

Для этого обратимся к первому уравнению

системы (12) и найдем модуль:

![]()

![]()

![]() (13)

(13)

H – напряженность магнитного поля

![]() (14)

(14)

![]() (15)

(15)

-

Плотность потока световой энергии

![]() – вектор

Умова-Пойнтинга

– вектор

Умова-Пойнтинга

(16)

(16)

![]() (17)

(17)

Физический смысл

(16)

![]() (16а)

(16а)

[![]() ]=

]=

|S| – определяет плотность потока энергии световой волны, т.е. количество энергии переносимой световой волной в единицу времени, через единичную площадку, расположенной перпендикулярно направления распространения света.

-

Интенсивность света

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (18) – интенсивность

световой волны

(18) – интенсивность

световой волны

Выводы:

Свет, как электромагнитная волна, характеризуется следующими параметрами:

-

Длина волны:

Для вакуума

![]() (видимый диапазон световых волн)

(видимый диапазон световых волн)

;

;

-

Оптическая среда

![]()

n – показатель преломления среды

-

Световая волна переносит с собой энергию с плотностью потока

.

При оптических измерениях регистрируется

интенсивность света величиной

.

При оптических измерениях регистрируется

интенсивность света величиной

-

Световая волна является поперечной волной и характеризуется поляризацией

а) Естественный свет

б) Линейно-поляризованный свет

-

Поперечность световых волн. Связь между Ē и

.

.

-

Плоская световая волна и её характеристики. Поток и плотность потока энергии. Вектор Пойнтинга. Интенсивность света.

-

Нормальное падение света на границу раздела двух сред. Коэффициенты отражения и пропускания световой волны.

-

Сложение колебаний. Интенсивность результирующего колебания. Когерентность и некогерентность. Интерференция.

Написано на листочке

-

Интерференция световых волн. Интерференционная картина.

И нтерференция

– одно из ярких проявлений волновой

природы света. Это интересное и красивое

явление наблюдается при наложении двух

или нескольких световых пучков.

Интенсивность света в области перекрывания

пучков имеет характер чередующихся

светлых и темных полос, причем в максимумах

интенсивность больше, а в минимумах

меньше суммы интенсивностей пучков.

При использовании белого света

интерференционные полосы оказываются

окрашенными в различные цвета спектра.

С интерференционными явлениями мы

сталкиваемся довольно часто: цвета

масляных пятен на асфальте, окраска

замерзающих оконных стекол, причудливые

цветные рисунки на крыльях некоторых

бабочек и жуков – все это проявление

интерференции света.

нтерференция

– одно из ярких проявлений волновой

природы света. Это интересное и красивое

явление наблюдается при наложении двух

или нескольких световых пучков.

Интенсивность света в области перекрывания

пучков имеет характер чередующихся

светлых и темных полос, причем в максимумах

интенсивность больше, а в минимумах

меньше суммы интенсивностей пучков.

При использовании белого света

интерференционные полосы оказываются

окрашенными в различные цвета спектра.

С интерференционными явлениями мы

сталкиваемся довольно часто: цвета

масляных пятен на асфальте, окраска

замерзающих оконных стекол, причудливые

цветные рисунки на крыльях некоторых

бабочек и жуков – все это проявление

интерференции света.

Рис. 3.7.1 - Наблюдение колец Ньютона. Интерференция возникает при сложении волн, отразившихся от двух сторон воздушной прослойки. «Лучи» 1 и 2 – направления распространения волн; h – толщина воздушного зазора

Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Он наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны (рис. 3.7.1).

Интерференционная картина имела вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона (рис. 3.7.2).

Рис. 3.7.2

Ньютон не смог с

точки зрения корпускулярной теории

объяснить, почему возникают кольца,

однако он понимал, что это связано с

какой-то периодичностью световых

процессов.