- •1. Алканы

- •Введение

- •1. Классификация органических соединений

- •2. Классификация органических реакций

- •3. Способы образования ковалентной связи

- •4. Гибридизация атомных орбиталей и форма органических молекул

- •4.1. Sp3-Гибридизация

- •4.2. Sр2-Гибридизация

- •4.3. Sp-Гибридизация

- •5. Алканы

- •Гомологический ряд алканов. Число структурных изомеров

- •5.1. Физические свойства

- •5.2. Химические свойства

- •5.2.1. Галогенирование

- •Зависимость реакционной способности галогенов от энергии связи h–Hal

- •5.2.2. Нитрование

- •5.3.4. Декарбоксилирование карбоновых кислот

- •6.2. Плоскополяризованный свет. Оптическая активность

- •6.3. Строение молекул и оптическая активность

- •6.4. Обозначение конфигураций

- •7. Циклоалканы

- •7.1 Номенклатура. Изомерия

- •7.2. Физические свойства

- •7.3. Типы напряжения

- •7.4. Строение

- •Теплоты сгорания и энергии напряжения циклоалканов

- •7.4.1. Особенности пространственного строения некоторых циклоалканов

- •7.5. Химические свойства

- •7.6. Способы получения

- •8.1. Физические свойства

- •Физические свойства алкенов

- •8.2. Химические свойства

- •8.2.1. Присоединение галогенов

- •8.2.1.1. Механизм реакции

- •8.2.1.2. Реакционная способность галогенов в реакции АdЕ

- •8.2.2. Присоединение галогеноводородов

- •8.2.2.1. Механизм реакции

- •8.2.2.2. Направление электрофильного присоединения

- •8.2.2.3. Реакционная способность и селективность

- •8.2.2.4. Перегруппировка

- •Механизм реакции

- •8.2.3. Присоединение бромистого водорода в присутствии

- •1. Инициирование:

- •2. Рост цепи:

- •3. Обрыв цепи:

- •8.2.4. Присоединение серной кислоты

- •8.2.5. Гидратация алкенов. Присоединение спиртов

- •8.2.6. Гидроборирование алкенов

- •8.2.7. Алкилирование алкенов

- •8.2.8. Гидрирование. Теплота гидрирования

- •8.2.9. Теплота гидрирования и устойчивость алкенов

- •8.2.10. Окисление

- •8.2.11. Полимеризация алкенов

- •8.2.12. Реакция аллильного замещения. Галогенирование

- •8.3. Способы получения алкенов

- •9.1. Устойчивость сопряженных диенов

- •9.2. Химические свойства

- •9.2.1. Электрофильное присоединение

- •9.2.2. 1,2- И 1,4-Присоединение. Кинетический контроль, термодинамический контроль

- •9.2.3. Диеновый синтез. Реакция Дильса-Альдера

- •9.2.4. Полимеризация

- •9.3. Способы получения

- •10. Алкины

- •Характеристики химических связей в молекуле алкинов

- •10.1. Физические свойства

- •10.2. Химические свойства

- •10.2.1. Реакции присоединеня

- •10.2.1.1. Каталитическое гидрирование и восстановление

- •10.2.1.2. Реакции электрофильного присоединения Галогенирование

- •Гидрогалогенирование

- •Гидратация

- •10.2.1.3. Нуклеофильное присоединение

- •10.2.2. Кислотность алкинов

- •Константы кислотности некоторых соединений

- •10.2.3. Взаимодействие алкинов с карбонильными соединениями

- •10.2.4. Окисление алкинов

- •10.2.5. Радикальное присоединение бромоводорода

- •10.3. Способы получения

- •11. Арены

- •11.1. Сравнение свойств бензола со свойствами алкенов

- •11.2. Теплота гидрирования. Энергия резонанса

- •11.3. Строение бензола

- •11.4. Ароматичность

- •11.5. Физические свойства

- •Физические свойства аренов

- •11.6. Химические свойства

- •11.6.1. Электрофильное замещение

- •11.6.2. Свободнорадикальное замещение в боковой цепи аренов

- •11.6.3. Реакции окисления

- •11.7. Методы синтеза аренов

- •12.1. Влияние заместителей на реакционную способность бензольного кольца

- •12.2. Влияние заместителя на выбор места электрофильной атаки

- •13. Многоядерные ароматические соединения

- •13.1. Нафталин

- •13.2. Антрацен и фенантрен

- •14. Гетероциклические соединения

- •14.1. Пятичленные гетероциклы

- •14.1.1. Строение

- •14.1.2. Химические свойства

- •14.1.3. Способы получения

- •14.2. Пиридин

- •14.2.1. Строение пиридина

- •14.2.2. Химические свойства

- •14.3. Хинолин

- •15. Галогеналканы

- •15.1. Нуклеофильное замещение

- •15.1.1. Бимолекулярное нуклеофильное замещение

- •15.1.2. Мономолекулярное нуклеофильное замещение

- •15.1.3. Сравнение реакций sn 1 и sn 2

- •15.2. Реакции отщепления (элиминирование)

- •15.2.1. Бимолекулярное отщепление е2

- •15.2.2. Мономолекулярное отщепление е1

- •15.2.3. Сравнение реакций нуклеофильного замещения и элиминирования

- •15.3. Методы синтеза галогеналканов

- •16.2. Нуклеофильное замещение, протекающее через стадию образования дегидробензола, - отщепление - присоединение

- •16.3. Бимолекулярное нуклеофильное замещение sn2Ar

- •16.4. Ориентация при нуклеофильном замещении в ароматическом кольце

- •17. Магнийорганические соединения

- •17.1. Получение и строение магнийорганических соединений

- •17.2. Синтез спиртов и кислот

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Часть 1

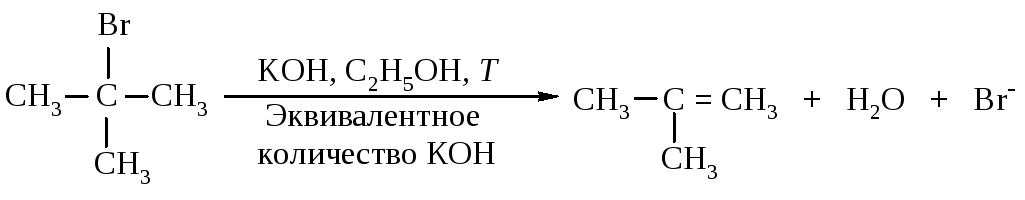

15.2.2. Мономолекулярное отщепление е1

Третичные галогеналканы реагируют по мономолекулярному механизму.

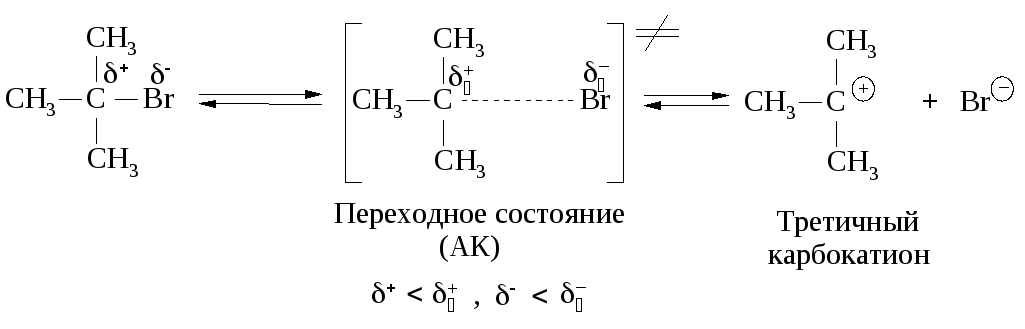

Механизм. Реакция протекает в две последовательные стадии. Первая стадия аналогична первой стадии мономолекулярного нуклеофильного замещения:

Во второй стадии основание атакует водород при С - атоме.

![]()

Реакционная способность галогеналканов увеличивается при переходе от первичных к третичным. Это обусловлено увеличением устойчивости карбокатионов, образующихся в медленной стадии.

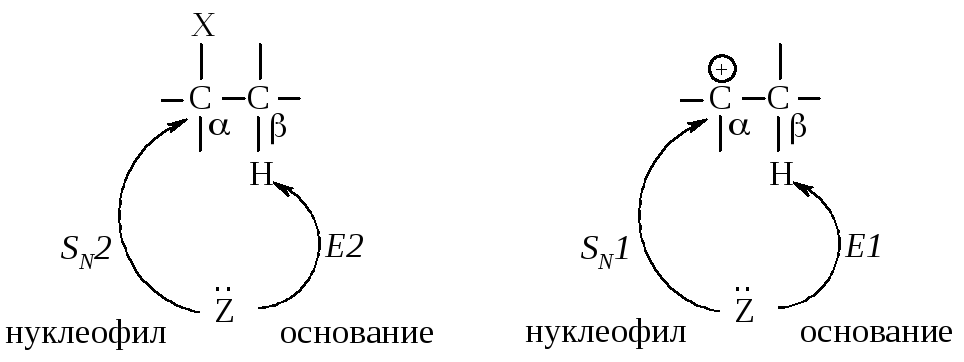

15.2.3. Сравнение реакций нуклеофильного замещения и элиминирования

В реакциях замещения донор электронной пары отдает свою пару электронов атому углерода С, связанному с галогеном - в этом случае он является нуклеофилом. Тот же донор электронов может отдавать свою электронную пару атому водорода, связанному с С - в этом случае он является основанием в реакциях элиминирования.

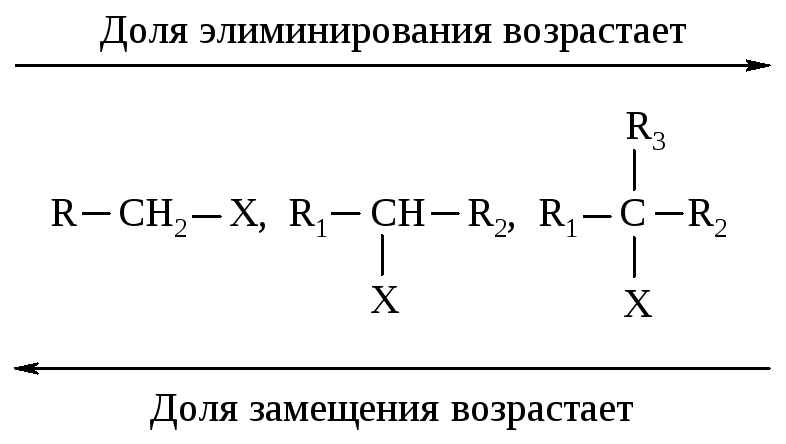

Реакции элиминирования и нуклеофильного замещения в этом случае являются конкурирующими. При переходе от первичных ко вторичным и далее третичным галогеналканам элиминирование происходит все в большей степени.

Cильные основания в большей степени способствуют элиминированию. Выход продуктов элиминирования увеличивается за счет продуктов замещения также с повышением температуры.

15.3. Методы синтеза галогеналканов

15.3.1. Галогенирование алканов

15.3.2. Присоединение галогенводородов к олефинам

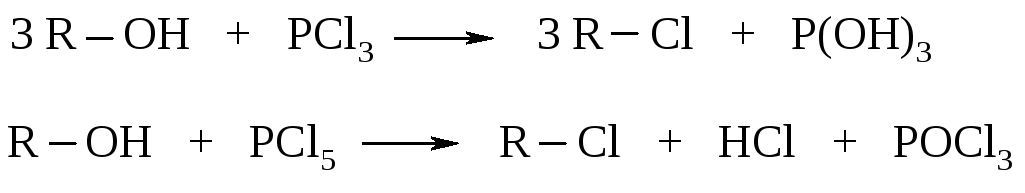

15.3.3. Замещение гидроксильной группы спиртов на галоген

действием галогенводородов:

![]()

или

![]()

галогенидов фосфора:

или хлористым тионилом:

![]()

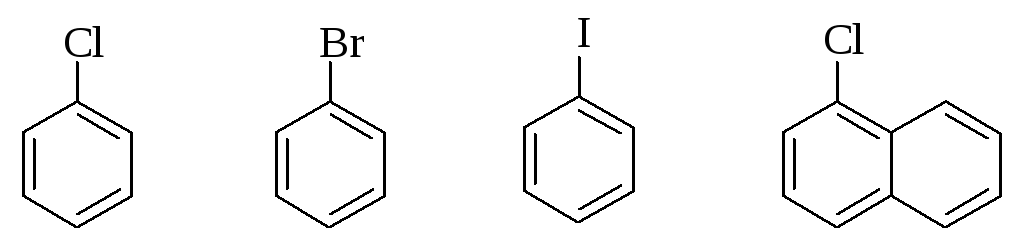

16. ГАЛОГЕНАРЕНЫ

Галогенаренами называются соединения, содержащие атом галогена, связанный непосредственно с ароматическим кольцом.

16.1. Причина низкой реакционной способности галогенаренов

Галогенарены не реакционноспособны в реакциях нуклеофильного замещения, которые характерны для галогеналканов. Низкая реакционная способность галогенаренов обусловлена двумя факторами: (1) делокализацией электронов вследствие резонанса и (2) более высокой энергией -связи.

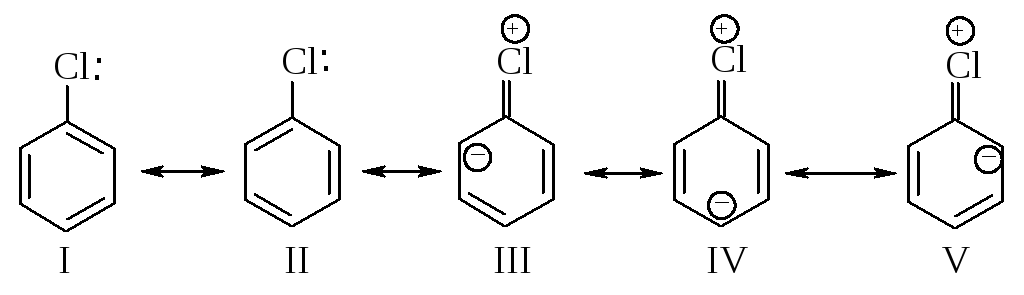

1. Хлорбензол можно представить как гибрид граничных структур I-V, причем в структурах III, IV и V хлор связан с атомом углерода двойной связью.

Вклад структур III, IV и V показывает, что углерод и хлор связаны более, чем одной парой электронов, следовательно, связь углерод - хлор является не простой, а кратной.

2. В галогеналканах углерод, соединенный с галогеном, находится в sp3-гибридном состоянии. В галогенаренах атом углерода, связанный с галогеном, находится в sp2-cостоянии, поэтому связь углерод-галоген в галогенаренах короче и прочнее, чем в галогеналканах.

Подобным же образом можно объяснить низкую реакционную способность винилгалогенидов CH2 = CH-X.

![]()

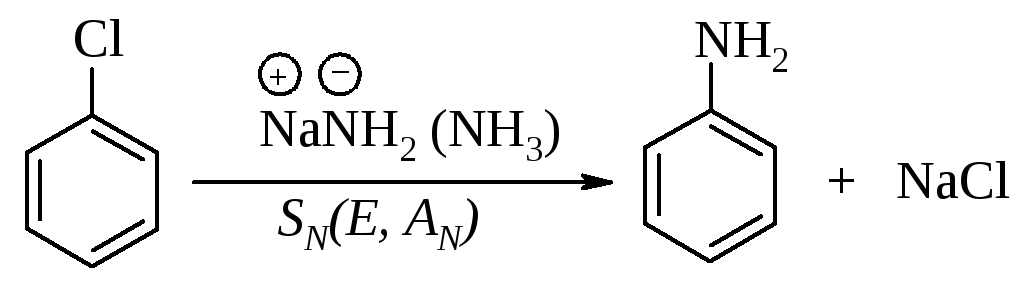

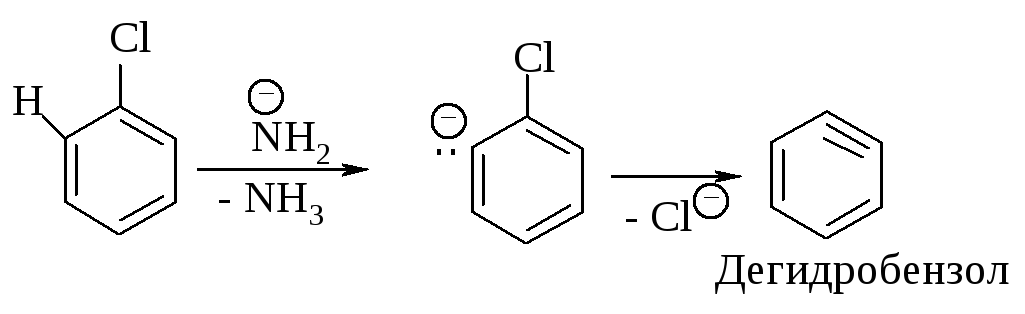

16.2. Нуклеофильное замещение, протекающее через стадию образования дегидробензола, - отщепление - присоединение

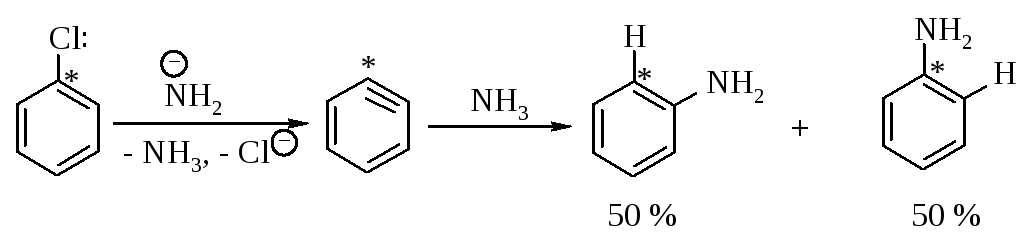

Нуклеофильное замещение галогена в галогенаренах происходит в жестких условиях. Если хлорбензол ввести в реакцию с очень сильным основанием NH2 в жидком аммиаке, то он превращается в анилин.

Реакция протекает в две стадии.

Первая стадия - отщепление хлороводорода с образованием дегидробензола.

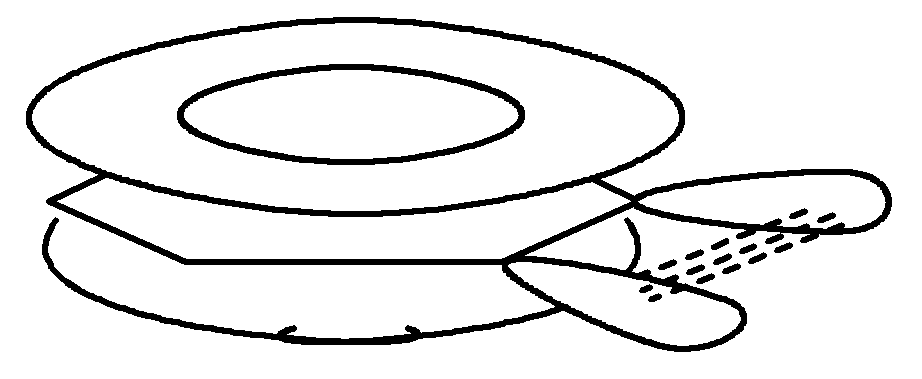

В дегидробензоле дополнительная связь образована между атомами углерода за счет бокового перекрывания sp2-орбиталей, эта связь мало взаимодействует с -электронным облаком кольца.

Новая связь довольно слабая и дегидробензол очень реакционноспособен.

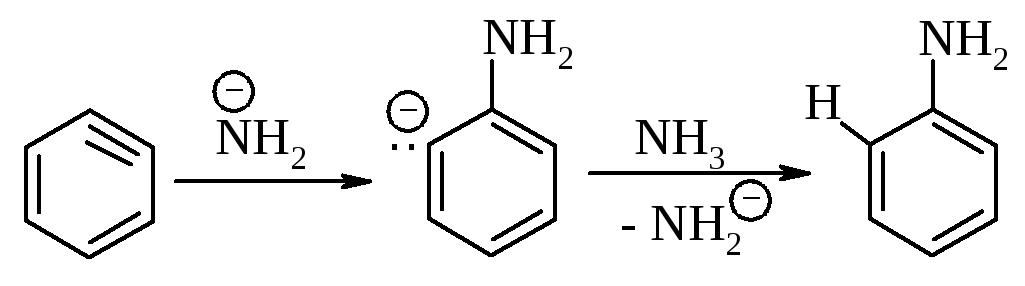

Вторая стадия - присоединение аммиака к дегидробензолу.

Подтверждением указанного механизма служит следующий факт: хлорбензол с меченым атомом углерода 14С (обозначается С*) в реакции с амидом натрия превращается в анилин, в котором половина молекул содержит аминогруппу при углероде 14С, а половина - при соседнем углероде.