- •Светотехника Методические указания к курсовому и дипломному проектированию

- •Кафедра электрификации инженерного факультета ягсха

- •Глава 1 проектирование светотехнических установок 9

- •Глава 2 светотехническая часть проекта ………………….. 24

- •Глава 3 расчет электрического освещения ………………. 53

- •Глава 4 расчет осветительных сетей .………………………… 68

- •1 Проектирование светотехнических установок

- •1.1 Фотометрия

- •1.1.1 Энергетические величины

- •Единица энергетической освещенности совпадает с единицей энергетической светимости.

- •1.1.2 Светотехнические единицы

- •1.2 Нормы искусственного освещения

- •Требования к электрическому освещению и нормы освещенности

- •1.5. Содержание проекта электрического освещения

- •2 Светотехническая часть проекта

- •2.1 Выбор источников света

- •2.1.1 Лампы накаливания

- •2.1.2 Люминесцентные лампы

- •2.1.3 Ртутные лампы высокого давления

- •2.1.4 Специальные разрядные лампы

- •2.1.6 Светодиодные источники света

- •2.2 Системы и виды освещения

- •2.3 Выбор типа светильника

- •2.4 Расположение и высота подвеса светильников

- •2.5 Техникоэкономические расчеты и выбор осветительных установок

- •3 Расчет электрического освещения

- •3.1 Методы расчета электрического освещения

- •3.2 Расчет освещения по методу коэффициента использования светового потока

- •Порядок расчета освещения

- •3.3 Расчет освещения точечным методом

- •3.3.1 Определение горизонтальной освещенности

- •Расчет осветительных установок наружного освещения

- •3.5. Прожекторное освещение

3.5. Прожекторное освещение

Прожекторное освещение рекомендуется для освещения территорий, характер использования которых не допускает расположения светильников: механизированных складов, узлов железнодорожных путей, стадионов; заводских территорий, где опоры светильников часто повреждаются крупногабаритными механизмами; для усиленного освещения отдельных мест работы на строительных объектах и открытых горных разработках; для охранного освещения. Рекомендуется размещать прожекторы сосредоточенными группами на мачтах или высоких местных сооружениях (с устройством огражденных площадок).

Преимущественно используются прожекторы типов:

ПЗС-35 с лампами 500 Вт (для малых площадок), высота установки 13 м;

ПЗС-45 с лампами 1000 Вт (накаливания) и 400-700 Вт ДРЛ 21 м;

ПЗР-400 с лампами 400 Вт ДРЛ, высота установки 15 м;

СКсН-10000 с лампами ДКсТ-10000, высота установки 20 м;

ОУКсН-20000 с лампами ДКсТ-20000, высота установки 30 м;

Высота мачт HМ [м] определяется из эмпирического условия:

HМ (IМАХ / 300 )0,5 , (3.25)

где IМАХ максимальная осевая сила света прожектора.

Наиболее часто применяются типовые мачты Мосгипротранс высотой 15,

21 и 28 м. Расстояния между мачтами принимаются равными 68кратной высоте, но не более 15кратной высоты мачты. Расположение прожекторов на мачте задается наклоном их осей к горизонту на угол Θ. Величина этого угла выбирается в процессе расчета.

Для приближенного расчета прожекторного освещения пользуются следующей методикой:

Определяют минимальную освещенность по нормам.

Выбирают тип прожектора и высоту его установки.

Определяют количество прожекторов nПР, необходимых для освещения заданной площади S с минимальной освещенностью EMIN, для чего предварительно находят требуемый суммарный поток Ф, пользуясь формулой;

Ф = EMIN SKЗОKПК , (3.26)

где KЗО = 1,2 ÷ 1,5 коэффициент запаса освещенности;

KПК = (1,15 ÷ 1,5). коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигурации освещаемой площади S.

Зная суммарный поток Ф, определяют количество прожекторов nПР:

nПР = Ф / ФЛ ПР , (3.27)

где ФЛ ПР световой поток лампы прожектора, лм;

ПР = (0,35 ÷ 0,37) КПД прожектора.

4. Определяют оптимальный угол наклона θ прожектора к горизонтальной оси, при котором площадь светового пятна (эллипса) максимальна и освещенность соответствует нормам. Этот угол определяется по формуле

θ = arc sin [mРГ + nРВ (E0)(2/3) ] 0,5, (3.28)

где Ео = KЗО EMIN h2 условная освещенность при освещении одним прожектором;

Ео = 0,5 KЗО EMIN h2 условная освещенность если при освещении световые пятна прожекторов перекрываются;

Ео = 0,5Кз Е. 'А - если световые пятна прожекторов перекрывают друг друга;

mРВ справочный коэффициент угла рассеяния прожекторов в горизонтальной плоскости (безразмерная величина):

nРВ справочный коэффициент угла рассеяния прожекторов в вертиктальной плоскости [лк (3/2) ].

Для прожекторов ПЗС35 (mРВ = 0,03, nРВ = 0,0011 [лк (3/2) ]), для прожекторов ПЗС45 ((mРВ = 0,03, nРВ = 0,0011 [лк (3/2) ]).

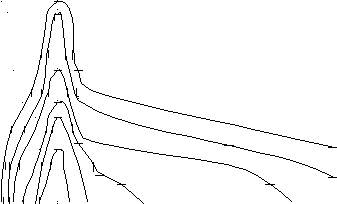

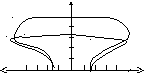

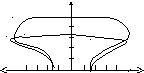

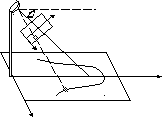

Для более точных расчетов прожекторного освещения используют метод расчета по относительной освещенности. В этом случае рабочей характеристикой прожектора являются изолюксы освещенности (справочные данные для каждого конкретного прожектора) на условной плоскости, перпендикулярной его оптической оси, расположенной на расстоянии в 1 м. На рисунке 3.8 показан луч света, проходящий через точку М с координатами (X, Y) на горизонтальной плоскости, имеющий освещенность Е. Этот же луч проходит через точку mУ на условной плоскости с координатами (x, y) и условной освещенностью εУ .

Расчет прожекторного освещения с помощью изолюкс производится в следующем порядке.

Имея изолюксы на условной плоскости для выбранного типа прожектора, задаются высотой h установки светового прибора и углом наклона светового потока к горизонтали θ.

Строят координатные оси X и Y. Ось X совмещают с направлением максимальной силы света светового прибора и на ней в масштабе плана чертежа местности откладываются произвольные значения расстояний X (10, 20...м) от нуля, за который принимается место установки светового прибора (наиболее применяемые масштабы 1:2000 или 1:5000). Задаваясь отношением Х/h, определяем для данного угла (при θ = const) координату x точки mУ на условной плоскости по формуле:

x = [cos θ + (Х/h) sin θ]/ОТР , (3.29)

где ОТР = [ sin θ + (Х/h) cos θ ] где коэффициент отражения .

|

θ горизонталь x

y

0 X

M(X, Y) Y Рисунок 3.8. Схема построения изолюкс

|

Задаваясь величиной горизонтальной освещенности Ег, определяем величину относительной освещенности ε по формуле:

ε = Ег (ОТР )3 h2 KЗО , (3.30)

Зная x и ε по изолюксам на условной плоскости определяем координату y . Получив значения мея y, ОТР и h, определяем координату Y по формуле:

Y = y ОТР h. (3.31)

Координаты Х, принятая в начале расчета, и координата Y, вычисленная по формуле (3.31), определяют точку на горизонтальной плоскости с заданной горизонтальной освещенностью Ег.

Задаваясь рядом значений Х при одной и той же величине угла θ, получают кривую разных значений горизонтальной освещенности Ег. Таким же образом могут быть получены кривые равных значений Ег и для других величин горизонтальной освещенности. Пользуясь данным методом, можно построить изолюксы горизонтальной освещенности для любых высот установки световых приборов и разных значений углов θ наклона прожектора к горизонтали наложением построенных изолюкс на план освещаемой территории получают горизонтальные освещенности в любой точке освещаемой местности.

Пример. Построить изолюксы горизонтальной освещенности для прожектора типа СКсН20000 с лампами ДКсТ20000, установленного на высоте h = 20 м под углом к горизонтали θ1 = 10 и θ2 = 15° для обеспечения минимальной освещенности Ег = 0,5лк.

Решение. Для построения изолюкс используем формулы (3.29)(3.31) и кривые относительной освещенности осветительного устройства СКсН20000, приведенные на рисунке 3.9.

Расчеты сведены в таблицу 3.6.

По результатам расчетов, приведенным в таблице 3.6 построены изолюксы светильника СКсН20000, представленные на рисунке 3.10.

|

2,5 |

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,5 |

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,0 |

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

100 |

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

0,0 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

1,2 | ||||||||

Рисунок 3.9 Кривые относительной освещенности осветительного устройства СКсН – 20000

|

|

|

Х θ1 = 10

θ2 = 15° Рисунок 3.10 Изолюксы -y светильника СКсН – 20000 Y

|

Таблица 3.6 Расчет изолюкс светильника СКсН – 20000

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

h м |

|

|

x/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1,8 |

2,0 |

3,0 |

4,0 |

4,5 |

5,0 |

5,5 |

6,0 |

6,5 |

7,0 |

7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

30 |

15 |

у |

2,0 0,25 5,4 1,35 81,0 |

2,2 0,24 7,2 1,31 86,5 |

3,16 0,06 21,3 1,25 119 |

4,12 0,02 47,2 1,25 155 |

4,61 0,04 66,1 1,2 165 |

5,09 0,07 89,90 0,8 122 |

5,57 0,08 117 0.25 41,8 |

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10 |

у |

1,93 0,35 4,85 1.30 75,3 |

2.13 0,30 6,5 1,20 76,7 |

3,11 0,15 20,3 0,95 88,6 |

4,09 0,07 46,2 0,98 120 |

4,56 0,05 64,01 Э0 137 |

5.07 0,02 87,9 1,2 183 |

5.45 0,01 109 1,15 188 |

6,05 0,01 150 0,9 163 |

6,55 0,02 185 0,75 148 |

70,3 0,03 234 0,7 148 |

7.52 0,04 287 0,5 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.

h

my

(x,y)

h

my

(x,y)