- •В.А. Файзуллин, а.А. Джаратов, л.Р. Кужбаева

- •1. Поглощение промывочной жидкости

- •2. Газо-нефте-водопроявления

- •3. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •4. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •5. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6. Аварии в бурении, их предупреждение и методы ликвидации

- •6.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •6.2. Ликвидация прихватов

- •7. Осложнения при креплении скважин

- •8. Ловильный инструмент и работа с ним

- •9. Ликвидация аварий Ликвидация аварий с бурильными трубами и долотами

- •Ликвидация аварий с турбобурами

- •Аварии с обсадными трубами

- •10. Организация работ при аварии

- •11. Факторы, влияющие на качество крепления скважин

- •Действие температур

- •Расположение продуктивного пласта

- •Технико-технологические факторы

- •Кривизна и перегибы ствола

- •Вращение и расхаживание колонны

- •Характеристика контакта цементного камня с колонной

- •Качество формируемого цементного камня

- •Буферные жидкости

- •Технологические параметры цементирования

- •Технологическая оснастка

- •12. Особенности крепления горизонтальных скважин

- •Содержание

- •Файзуллин Вадим Абдуллович –

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Альметьевский государственный нефтяной институт

В.А. Файзуллин, а.А. Джаратов, л.Р. Кужбаева

Учебное пособие

«Предупреждение и ликвидации осложнений

и аварий при бурении нефтяных и газовых скважин»

для студентов специальности130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин»

(для студентов всех форм обучения и

слушателей АЗЦ МРЦПК)

Альметьевск 2008

УДК 622.24

В.А. Файзуллин, А.А. Джаратов, Л.Р. Кужбаева

Предупреждение и ликвидации осложнений и аварий при бурении нефтяных и газовых скважин». Учебное пособие по дисциплине «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин» для студентов, обучающихся по специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин»: - Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2008. – 55с.

Детально освещены вопросы по предупреждению осложнений и аварий.

Впервые рассмотрены проблемы осложнений при бурении наклонных и горизонтальных участков в наклонно-направленных скважинах и методам предупреждения и ликвидации осложнений. Кроме того, значительное внимание уделено инструментам и оборудованию и средствам при ликвидации аварий. Дан анализ наиболее встречаемых осложнений в Татарстане и прилегающих районах Поволжья и Урала.

Печатается по решению учебно-методического совета АГНИ.

Рецензенты:

1. Главный технолог ООО «Татнефть-Бурение» - Бикбулатов Р.Р.

2. Заведующий кафедрой Альметьевского нефтяного института, доктор технических наук - Липаев А.А.

3. Главный технолог ЗАО «Промбурсервис» - Фатхудинов Ф.Ф.

Издательство второе, дополненное и переработанное.

© Альметьевский государственный

нефтяной институт, 2008

ВЕДЕНИЕ

Под осложнением в скважине следует понимать нарушение штатного режима бурения, затруднение ее углубления, вызванное нарушением состояния буровой.

В процессе бурения возникают различные осложнения: поглощение промывочной жидкости или тампонажного раствора, осложнения, вызывающие нарушения целостности стенок скважины, нефте-, газо- или водопроявления, растепление многолетнемерзлых пород, прихваты, затяжки и др.

1. Поглощение промывочной жидкости

Поглощение промывочной жидкости происходит:

а) если в горной породе имеются раскрытые трещины, каверны и прочие крупные каналы, а давление, создаваемое промывочной жидкостью на стенки скважины, превышает пластовое в рассматриваемом горизонте;

б) когда давление, создаваемое промывочной жидкостью на стенки скважины, достаточно для раскрытия имеющихся в данной породе сомкнутых микротрещин либо для разрыва породы и образования в ней новых трещин.

При поглощении многократно увеличивается общий расход промывочной жидкости, необходимый для проходки скважины; замедляется темп углубления, так как буровая бригада вынуждена расходовать часть рабочего времени на приготовление и обработку дополнительного объема промывочной жидкости. В результате возрастает стоимость бурения.

При поглощении уровень промывочной жидкости устанавливается на несколько десятков и даже сотен метров ниже уровня скважины. Вследствие этого снижается противодавление на стенки скважины и может начаться приток пластовых жидкостей и газа из горизонта с более высоким коэффициентом аномальности. Иногда при снижении уровня жидкости обнажаются стенки скважины, сложенные неустойчивыми породами. Колебания противодавления на стенки и периодическое осушение и вновь увлажнение неустойчивых пород, вызванные изменением положения уровня промывочной жидкости, могут быть причиной их осыпания или обваливания.

Важно поэтому не допускать возникновения поглощения, и возможно быстрее ликвидировать его, если оно возникло.

Естественная трещиноватость, кавернозность, прочность горных пород и пластовые давления — это природные факторы, не зависящие от воли человека; управлять ими в процессе бурения невозможно. Для предотвращения и устранения поглощения в первом из названных выше случаев необходимо, чтобы сопротивление естественных трещин и каналов растеканию по ним промывочной жидкости превышало разность между давлением, которое создает эта жидкость на стенки трещины, и пластовым давлением в данном горизонте:

![]() ,

(1)

,

(1)

где

рс

— сопротивление растеканию промывочной

жидкости по естественным каналам в

породе данного горизонта в Па; ρ —

плотность промывочной жидкости в

кг/м3;

z

— глубина залегания рассматриваемого

горизонта от устья в м;

![]() —

пластовое давление в этом горизонте

в Па; ргд

— гидродинамическое давление, передаваемое

промывочной жидкостью на данный горизонт,

в Па. Во втором случае сумма статического

и гидродинамического давлений,

передаваемых промывочной жидкостью на

стенки скважины, должна быть всегда

меньше давления раскрытия микротрещин

и разрыва породы:

—

пластовое давление в этом горизонте

в Па; ргд

— гидродинамическое давление, передаваемое

промывочной жидкостью на данный горизонт,

в Па. Во втором случае сумма статического

и гидродинамического давлений,

передаваемых промывочной жидкостью на

стенки скважины, должна быть всегда

меньше давления раскрытия микротрещин

и разрыва породы:

![]() (2)

(2)

где Δрр — градиент давления разрыва (или расслоения) породы в Па/м.

Чтобы предотвратить поглощение промывочной жидкости, как видно, очень важно знать величины градиентов давления разрыва и коэффициенты аномальности не только продуктивных, но и всех других горизонтов, вскрываемых скважиной. К сожалению, до последнего времени сведения о коэффициентах аномальности непродуктивных горизонтов по многим районам весьма неточны, а о градиентах давления разрыва пород очень незначительны. Градиенты давления разрыва пород могут колебаться примерно от 0,012 до 0,026 МПа/м. Например, на месторождении Нефтяные Камни в Азербайджане средний градиент давления разрыва равен 0,017 МПа/м, но для разных горизонтов он не одинаков и возрастает от 0,012 МПа/м на глубине 300 м до 0,015 МПа/м на глубине 1000 м и до 0,018 МПа/м на глубине 2000 м; на месторождении Узень в Казахстане средний градиент давления разрыва составляет около 0,017 МПа/м; на месторождениях Волго-Уральской области он изменяется в пределах 0,013—0,020 МПа/м.

Величину градиента давления разрыва можно определить по промысловым материалам, сравнивая противодавления на соответствующий горизонт в скважинах, где были поглощения, и в скважинах на той же площади, где заметного поглощения не наблюдалось.

Анализ неравенств (1) и (2) показывает, что поглощение может быть вызвано следующими причинами:

а) увеличением плотности промывочной жидкости выше предела, который можно найти, решив эти неравенства;

б) чрезмерно высоким гидродинамическим давлением, возникающим при промывке скважины на участке от поглощающего горизонта до устья и обусловленным большой скоростью течения, малой величиной зазора между колонной труб и стенкой скважины либо неудачным выбором реологических свойств промывочной жидкости;

в) высоким гидродинамическим давлением в момент восстановления циркуляции, обусловленным большой величиной статического напряжения сдвига промывочного раствора;

г) высоким гидродинамическим давлением, возникающим при попытке очень быстрого восстановления циркуляции и обусловленным инерцией промывочной жидкости;

д) высоким гидродинамическим давлением, возникающим при спуске колонны труб с большой скоростью либо с большим ускорением;

е) высоким гидродинамическим давлением, возникающим при промывке скважины или в период спуско-подъемных операций, если на колонне труб или долоте образовался сальник.

Если известны градиенты давлений разрыва пород и коэффициенты аномальности, осложнения во многих случаях можно предупредить соответствующим регулированием свойств промывочной жидкости (уменьшением плотности, статического, предельного динамического напряжений сдвига, пластической вязкости), ограничением скоростей и ускорений при спуско-подъемных операциях, а также правильным выбором конструкции скважины.

Если поглощение возникло при вскрытии трещиноватой или кавернозной породы, необходимо регулированием свойств промывочной жидкости снизить интенсивность поглощения до возможного минимума, быстрее разбурить всю зону осложнения и затем изолировать ее с помощью того или иного тампонирующего материала либо, в крайнем случае, обсадной колонной. Если мощность поглощающего пласта не слишком велика, проводить изоляционные работы или спускать обсадную колонну после вскрытия лишь части зоны осложнения обычно нецелесообразно, так как при дальнейшем разбуривании этого пласта поглощение возобновится; стоимость же строительства скважины при этом заметно возрастает, а технико-экономические показатели ухудшаются.

Если в процессе бурения скважины может быть вскрыто несколько поглощающих горизонтов, вопрос об изоляции каждого горизонта индивидуально до вскрытия следующего либо о проведении изоляционных работ после вскрытия всех или нескольких горизонтов решают с учетом интенсивности поглощения и влияния его на технико-экономическую эффективность бурения (скорость бурения, стоимость скважины). Интенсивность поглощения может колебаться в широких пределах от сотых долей до нескольких десятков дм3/с и более. При бурении без поглощения уровень жидкости в приемной емкости насосов снижается медленно, так как некоторое количество промывочной жидкости расходуется на заполнение вновь создаваемого объема скважины и на компенсацию потерь фильтрата через проницаемые стенки последней. При вскрытии зоны с небольшой интенсивностью поглощения возрастает скорость снижения уровня в металлической приемной емкости. Если в приемной емкости установить уровнемер с самописцем, по изменению наклона кривой, записываемой прибором, можно обнаружить начало поглощения, а по темпу снижения уровня определить интенсивность поглощения.

В случае вскрытия горизонта с высокой интенсивностью поглощения часто выход промывочной жидкости из скважины на поверхность прекращается, уровень ее в скважине снижается и устанавливается на глубине в несколько десятков и даже сотен метров от устья. Интенсивность поглощения при этом можно определить только при помощи специальных исследований. Поглощения такой большой интенсивности обычно называют полными, или катастрофическими.

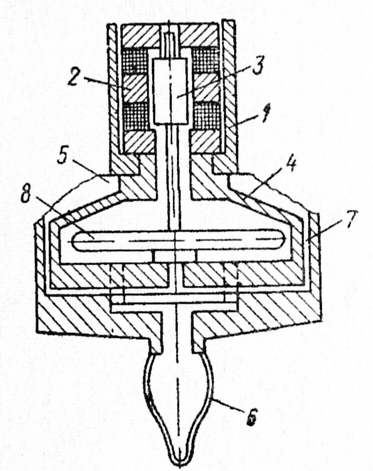

Для ликвидации поглощений требуется знать местоположение зоны осложнения и интенсивность. Положение зоны можно уточнить несколькими способами. Наиболее точно это позволяет сделать индикатор скорости потока «Разведчик». Прибор «Разведчик Р-8» состоит из глубинного снаряда, спускаемого в скважину на трехдольном каротажном кабеле, и наземного блока питания и регистрации. Глубинный снаряд (рис. 1) представляет собой цилиндрический корпус 1, внутри которого размещены индуктивный датчик 2 и подвижный сердечник 3; к корпусу снизу присоединена камера 4. с резиновым разделителем 5, резиновым конденсатором 6 и узкими проточными каналами 7. Внутри камеры расположена коробчатая мембрана 5, к центральной части которой прижат сердечник 3. Внутренняя полость глубинного снаряда заполнена кремнийорганической жидкостью.

Рис. 1. Индикатор скорости

потока «Разведчик Р-8»

Для определения местоположения зон поглощения глубинный снаряд предварительно спускают на забой скважины; при этом под влиянием разности давлений промывочного раствора, действующих на резиновый разделитель 5 и компенсатор б, кремнийорганическая жидкость будет перетекать через каналы 7 из области повышенного в область пониженного давления до тех пор, пока давление не выровняются. Возникающий при движении жидкости скоростной напор вызывает деформацию коробчатой мембраны 5, и соответствующее перемещение сердечника фиксируется на поверхности фоторегистратором автоматической каротажной станции АКСЛ-64.

Закачивая в скважину с постоянным расходом промывочную жидкость, снаряд поднимают с постоянной скоростью. Пока он перемещается на участке ствола, сложенном непроницаемыми породами, действующая на него разность давлений остается постоянной, положение сердечника не меняется и регистратор на поверхности фиксирует неизменность поступающего сигнала. Когда же снаряд доходит через зону поглощения, скоростной напор потока промывочной жидкости, действующий на резиновый разделитель 5, возрастает все более и более по мере перемещения прибора от подошвы зоны к кровле. Так как все меньшее количество промывочной жидкости успевает уйти в пласт на участке от кровли его до места нахождения снаряда. Поэтому при перемещении снаряда через поглощающую зону регистратор на поверхности фиксирует все возрастающий сигнал.

Таким образом, по характерным точкам излома кривой, записываемой регистратором прибора, легко определить глубины подошвы и кровли поглощающего горизонта. Если таких горизонтов несколько, по кривой достаточно точно определяют положение каждого из них. Аналогично можно определить положение горизонтов с более высокими коэффициентами аномальности, если из них при снижении уровня жидкости в скважине происходит приток пластовых жидкостей и газа.

О степени поглощения судят по интенсивности его, понимая под этим объем поглощенной жидкости в единицу времени под действием определенного избыточного давления, обычно 0,1 МПа. Для этого скважину исследуют и строят экспериментальную зависимость объемной скорости поглощения от избыточного давления. Предварительно исследуемый поглощающий горизонт разобщают от расположенных выше проницаемых объектов с помощью гидромеханического пакера, спускаемого на бурильных трубах. В бурильной колонне вблизи нижнего открытого конца устанавливают специальный глубинный манометр, с помощью которого регистрируют установившееся давление при разных темпах нагнетания промывочной жидкости в колонну, а также установившееся статическое (пластовое) давление после прекращения подачи жидкости. При отсутствии глубинных манометров давления вычисляют по известной плотности закачиваемой жидкости и измеренной с помощью электрического уровнемера глубине ее уровня.

Для устранения поглощений применяют следующие способы:

а) уменьшают плотность промывочной жидкости, например аэрацией;

б) снижают скорость течения промывочной жидкости в затрубном пространстве, особенно при небольшом зазоре между стенками скважины и колонной труб;

б) задавливают в поглощающий горизонт некоторый объем промывочной жидкости с высоким предельным статическим напряжением сдвига и быстрым темпом структурообразования и оставляют скважину в покое на несколько часов;

г) добавляют к промывочной жидкости небольшое количество специальных волокнистых или гранулированных материалов для закупорки ими трещин шириной менее 1—2 мм и каналов с эквивалентным диаметром 4—5 мм;

д) бурят без выхода на дневную поверхность промывочной жидкости; при этом полагают, что выбуренные частицы, поступая в каналы и трещины поглощающего горизонта, постепенно закупоривают их;

е) задавливают в поглощающий объект некоторый объем быстро-схватывающегося цементного раствора или другой тампонирующей смеси с пониженной плотностью, часто с добавкой волокнистых или гранулированных материалов;

ж) намывают в крупные каналы, трещины и каверны грубозернистые инертные материалы (песок, гравий и т. п.) для закупорки их и резкого уменьшения интенсивности поглощения и затем цементируют быстросхватывающейся тампонажной смесью;

з) задавливают в пласт высокомолекулярные соединения, способные полимеризоваться при контакте с пластовой водой, затвердевать и надежно закупоривать каналы поглощения;

и) перекрывают зоны поглощения обсадными трубами (как крайняя мера) или профильными перекрывателями.

Способ ликвидации поглощения или комбинацию способов выбирают в зависимости от удельной интенсивности поглощения и с учетом возможной технико-экономической эффективности их. Если в скважине вскрыто несколько зон поглощения значительной интенсивности, как правило, лучший результат достигается, когда каждую зону изолируют индивидуально, предв-

арительно разобщив ее от других проницаемых горизонтов, пакером.