Антонович

.pdf

Рис. 122. Прицельная рентгенограмма две надцатиперстной кишки. Циркулярное сужение нисходящего отдела с ровными контурами и изъязвле нием по наружному контуру при инфильтративном раке.

доминальной ангиографии, считая, что по ангиографической кар тине у 95% больных можно установить диагноз рака. По мнению К. Olson (1971), ангиография позволяет дифференцировать рак двенадцатиперстной кишки от рака поджелудочной железы. В то же время М. Brumo и Н. Fein (1970) полагают, что гипотониче ская дуоденография и абдоминальная ангиография помогает уточ нению диагноза, но не заменяет обычного рентгенологического исследования. По мнению Shiff и соавт. (1973), ангиография име ет небольшую ценность при подозрении на рак поджелудочной железы.

Б последнее десятилетие широкие возможности уточненной диагностики опухолей панкреатодуоденальной зоны открылись в связи с применением дуоденофиброскопии для проведения биоп сий [Логинов А. С, Васильев Ю. В., 1972; Robins A. et al., 1973; Cohn J., 1976, и др.] и ретроградной холангиопанкреатографии [Васильев Ю. В., 1973; Gmelin E. et al., 1981; Ariyama W. et al., 1977, и др.]. По мнению W. Appel и соавт. (1984), компьютерную томографию и эхографию целесообразно применять для выявле ния регионарных метастазов и метастатического поражения пече-

301

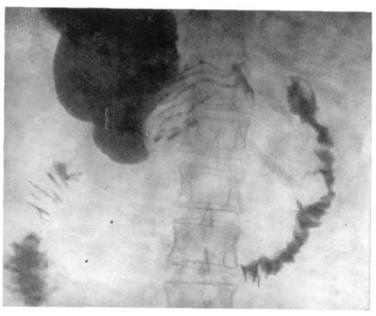

Рис. 123. Прицельная рентгенограмма двенадцатиперстной кишки. Неравно мерное циркулярное сужение кишки с неровными контурами. Кольцо раз вернуто. Панкреонекроз.

ни. По данным А. А. Шалимова и соавт. (1978), применение комплексного метода диагностики злокачественных опухолей панкреатодуоденальной зоны позволило у 97,3% больных установить правильный диагноз. Панкреатодуоденальный рак необходимо дифференцировать от постбульбарных язв, кист и доброкачест венных опухолей поджелудочной железы, панкреатита, болезни Крона, туберкулеза, кольцевидной поджелудочной железы.

Трудно, а подчас и невозможно провести дифференциальную диагностику панкреатита и панкреатодуоденального рака. При клиническом и рентгенологическом исследовании органов верхне го этажа пищеварительного тракта, включая гипотоническую дуоденографию, обычно не удается получить данные, необходимые для установления правильного диагноза (рис. 123). Большей раз решающей способностью обладают ангиография, дуоденофиброскопия с биопсией и ретроградная холангиопанкреатография, с помощью которых выявляют симптомы, характерные для добро качественного или злокачественного процесса.

Кольцевидная поджелудочная железа встречается редко. У больных обычно отмечается длительный анамнез заболевания. При рентгенологическом исследовании выявляется циркулярное сужение с ровными и четкими контурами небольшой протяжен ности и сохраненным рельефом слизистой оболочки в области сужения.

302

Рис. 124. Прицельная рентгенограмма верх них петель тощей кишки. Циркулярное сужение просвета кишки с неровными контурами. Нижележащие петли кишки смещены — симптом пустоты при раке.

Рак тощей и подвздошной кишки. Рак этой локализации со ставляет 0,5% всех злокачественных опухолей желудочно-кишеч ного тракта [Атанасян Л. А., Юдин И. Ю., 1979]. Злокачествен ные опухоли донкой кишки и ее брыжейки составляют 0,02% злокачественных опухолей всех локализаций, 0,5%) опухолей же- лудочно-кишечного тракта и 8% опухолей кишечника [Тел ков В. П., 1977]. Редкое поражение тонкой кишки злокачествен ными опухолями объясняется физиологическими и биологически ми особенностями этого отдела желудочно-кишечного тракта: высокой переваривающей способностью, жидкой консистенцией пищевых масс с щелочной реакцией, быстрым их продвижением; в связи с этим уменьшается интенсивность воздействия канцеро генов, принимаемых с пищей, и создается невосприимчивость к развитию злокачественных опухолей. Имеет также значение позд няя закладка тонкой кишки в эмбриональном периоде. Наиболее частой локализацией злокачественных опухолей является началь ный отдел тощей и терминальный отдел подвздошной кишки. Среди различных патологоанатомических форм (экзофитная, инфильтративная, язвенная, полипоподобная) наиболее часто встре чается инфильтративная, изъязвления могут наблюдаться при всех формах. Наиболее частой гистологической формой является аденокарцинома.

303

Рак тонкой кишки длительное время протекает бессимптомно, нередко только пальпируемое образование приводит больного к врачу; могут отмечаться кишечные кровотечения, явления непро ходимости обычно развиваются в терминальных стадиях заболе вания.

Рентгенологическая картина характеризуется дефектом напол нения небольшой протяженности с неровными, а нередко и нечет кими контурами, атипичным рельефом внутренней поверхности, ригидными стенками и депо бариевой взвеси. Соответственно опи санному дефекту пальпируется уплотнение. Супрастенотическое расширение длительное время отсутствует (рис. 124). Несмотря на редкость рака тонкой кишки, трудностей в дифференциальной диагностике обычно не возникает. В литературе [Fischel R., Dermer R., 1975] встречаются описания множественных раков тонкой кишки.

МЕТАСТАЗЫ РАКА В ТОНКОЙ КИШКЕ

Метастатическое поражение кишки может наблюдаться при мелаиоме, первичном раке желудка, поджелудочной железы, яични ков, молочной железы, легких, почек, толстой кишки и др. [Струч ков В. И., Григорян А. В., 1964; Шнигер Н. У., Назаренко Т. Н., 1981; Marshak R., Lindner A., 1976, и др.]. Распространение мета стазов происходит гематогенным, лимфогенным и имплантационным путем. В распространении метастазов немаловажное значение имеет асцит. Кровотечение может быть первым проявлением ме тастатического поражения. Наблюдаются боли, понос, запор, а в далеко зашедших стадиях — раковая интоксикация. Рентгеноло гическая семиотика зависит от первичной опухоли и закономер ности метастазирования [Marshak R., Lindner A., 1976]. В связи с этим авторы различают единичные и множественные метастазы, поражающие первично стенку тонкой кишки; первичное пораже ние брыжейки с поражением прилежащей стенки кишки или без него; множественные узлы метастазов тонкой кишки и брыжей ки, часто сопровождающиеся асцитом. При первичном поражении метастатическим процессом тонкой кишки чаще встречаются оди ночные и множественные краевые дефекты наполнения по бры жеечному краю кишки за счет подслизистых опухолей, растущих в просвет кишки. В других случаях могут наблюдаться централь ные дефекты наполнения, подобные дефекту при любой другой подслизистой опухоли. Дальнейший рост метастатических опухо лей может привести к развитию неравномерного сужения и час тичной закупорке просвета кишки. По мере роста метастатическая опухоль может распространяться на брыжейку. При обширном некрозе опухоли определяется неправильной формы изъязвление и картина напоминает таковую при первичной карциноме.

При первичном поражении метастатическим процессом бры жейки отмечается сглаженность брыжеечного контура кишки, од-

304

нако этот симптом неспецифичен и может наблюдаться при лю бой забрюшинной опухоли. По мере инфильтрации стенки кишки возникают краевой или циркулярный дефект наполнения и фик сация пораженного сегмента. Пораженный участок кишки упло щается или выпячивается в просвет. Изъязвление при этой фор ме метастазов не наблюдается. Обтурация просвета кишки может возникать за счет фиксации петель.

Для поражения брыжейки и кишки метастатическим процес сом характерна большая протяженность патологического процес са с чередованием эксцентрических и концентрических сужений, расширенными складками слизистой оболочки в местах сужений. При наличии метастазов в брыжейке соответствующий сегмент кишки укорачивается, стенки его становятся ригидными и утол щенными. Укорочение брыжейки приводит к сближению и фик сации многочисленных петель, напоминающих сборки. В резуль тате обширного поражения развивается асцит. Характерным симп томом является вздутие кишечных петель. В некоторых случаях в метастатических опухолях могут обнаруживаться мелкие и круп ные кальцификаты. Одиночный метастаз невозможно дифферен цировать от первичной опухоли.

Глава X

МЕТОДИКА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Контрастное исследование толстой кишки — старейший метод рентгенодиагностики. Первые попытки ввести контрастное веще ство в толстую кишку с помощью клизмы (ирригоскопия), отно сятся к далекому прошлому [Haenisch G., 1911]. Первоначально это была методика тугого заполнения с весьма ограниченными диагностическими возможностями. Решающий перелом произошел в начале 30-х годов, когда в практику вошли методика двойного контрастирования [Fischer A., 1923] и методика изучения релье фа слизистой оболочки толстой кишки [Knothe W., 1972]. В пос ледующие десятилетия в разработке метода и практическом его использовании приняли участие ряд исследователей как в нашей стране, так и за рубежом [Неменов М. П., 1934; Безчинская Н. М., и др., 1935; Шлифер И. Г., 1937; Айзенштейн А. В., Гольст Л. Л., 1940; Соколов Ю. Н., Рудерман А. И., 1947; Маянская К. А., 1949; Фанарджян В. А., 1951; Дьяченко В. А., 1956; ШехтерИ. А.,

1959; |

Базанова С. В., 1959; Forsell G., 1925; Berg H., |

1929; Cha- |

ul H., Adam A., 1931; Felschendorf W., 1932; Schinz |

H. et al., |

|

1952, |

и др.]. |

|

Особое значение в совершенствовании методики контрастного исследования толстой кишки с помощью клизмы сыграло приме нение танина [Каган Е. М., Астраханцев Ф. А., 1958; Hamilton С, 194G, и др.]. Таким образом, в это время основным методом конт растного рентгенологического исследования, как и в предыдущие годы, является контрастирование толстой кишки с помощью клиз мы. В последующие годы видоизмененная методика двойного кон трастирования (A. Fischer) как компонент классического иссле дования в сочетании с использованием танина вошла в широкую

клиническую |

практику |

[Геселевич |

Е. С, |

1968; Соколов |

Ю. Н. |

и др., 1970; |

Власов П. |

В., 1971; |

Шнигер |

Н. У., 1973; |

Антоно |

вич В. В., Лыкошина Е. Е., 1976; Крамар О. П., 1976; Михай лов А. Н., 1983; Janower M. et al., 1965; Matew В., Rotte К., 1975; Rogers С, 1975, и др.].

В 70—80-е годы в нашей стране в практической диагностике, кроме контрастной клизмы, начали применять париетографию [Зайцева В. Г., 1966; Роэенштраух Л. С, и др., 1973; Сидо ров В. С, и др., 1976; Дьяконов В. Т., 1976; Canossi G. et al., 1960] и пневмоколонографию [Портной Л. М. и др., 1979]. В 1958 г. S. Welin разработал методику исследований толстой кишки с применением одномоментного (первичного) двойного кон трастирования в модификации автора, которая нашла многих сто-

306

ронников [Власов П. В., Ячменев А. В., 1970; Рабухина Н. А., Максимова Л. П., 1980; Laufer J., 1976, 1979; Dreufuss J. et al., 1979, и др.]. В 1976 г. S. Welin обобщил результаты исследова ний с применением этой методики.

Разновидностью двойного контрастирования является выпол нение исследования в условиях гипотонии [Liskka G., 1982; Регsigehl M. et al., 1983]. Согласно публикации последних лет, в вы явлении раковых опухолей толстой кишки одномоментное двойное контрастирование незначительно уступает современным способам эндоскопической диагностики [Bret P. et al., 1976; Laufer J., 1976; Welin S., Welin G., 1976, и др.], а по данным J. Lissner (1976), превосходит их. Однако успех диагностики непосредственно за висит от качества двойного контрастирования. При оптимальном контрастировании точность диагностики достигает 100%, при суб оптимальном— 84%, при плохом число ложноположительных и ложиоотрицательных результатов составляет 87,5% [Czembirek H. et ai., 1983]. При оценке результатов первичного двойного кон трастирования подчеркивается значение квалификации рентгено лога и качества подготовки больного к исследованию [Fuchs A. et al., 1979; Welin S., Welin G., 1976]. Ch. Johnson и соавт. (1983) провели 96 721 исследование толстой кишки, в том числе 87 763 обычных исследования и 8948 с применением первичного двойно го контрастирования, и отметили, что ошибочное заключение бы ло установлено соответственно у 4,8 и 4,7% больных с опухолями толстой кишки, но меньше ошибок было у опытных рентгено логов.

По мнению Kelvin Г. и соавт. (1981), для более правильного анализа полученных результатов следует проводить «двойное чте ние» рентгенограмм самим исследователем и другим специали стом. В. С. Сидоров при применении методики первичного двой ного контрастирования продолжает исследование после освобож дения кишки от содержимого с целью изучить рельеф слизистой оболочки толстой кишки. В. М. Араблинский и соавт. (1985) под черкивают ценность использоьания по показаниям тугого заполне ния, двойного контрастирования, изучения рельефа слизистой оболочки.

В настоящее время все исследователи единодушны во мнении, что для более ранней диагностики заболеваний толстой кишки целесообразно применять комплексное исследование (рентгеноло гическое и эндоскопическое) [Федоров В. Д., 1978; Федоров В. Д., Левитан М. X., 1980; Попова 3. П., Сидоров В. С, 1981; Palko A. et al., 1982; Goldberg H., 1983; Fruhwald F. et al., 1984, и др.]. Рент генологическое и эндоскопическое исследования следует считать дополняющими друг друга, причем необходимость их сочетанного применения должна определяться конкретными условиями. Ректороманоскопия должна предшествовать колоноскопии и рентге нологическому исследованию [Федоров В. Д., М. X. Левитан].

Рентгенологическое исследование — один из ведущих методов диагностики различных заболеваний толстой кишки, однако оно

20* |

307 |

недостаточно эффективно при распознавании маленьких плоских опухолей, поверхностных изъязвлений слизистой оболочки, диф ференциальной рентгенодиагностике стриктур толстой кишки, некоторых форм колитов и дивертикулита. В этих случаях рент генологическое исследование целесообразно дополнять фиброколоноскопией [Араблинский В. М., Мушникова В. Н., 1983]. Наш опыт свидетельствует о целесообразности проведения вначале рентгенологического исследования, а затем, по показаниям, колонофиброскопии. По мнению D. Gelfand (1980), подобная после довательность важна не только в диагностических целях, но и как мера предупреждения возможных осложнений. Автор счита ет, что при проведении рентгенологического исследования после колонофиброскопии, особенно с применением биопсии, увеличи вается вероятность перфорации. В связи с этим при необходимо сти проводить рентгенологическое исследование после эндоскопи ческого рекомендуется только через несколько дней или даже недель. Такого же мнения придерживаются S. Hemley ж V. Каnick (1963), J. Riser и соавт. (1968), J. Finding и К. Lumsden (1973) и др.

Ангиография, проводимая в некоторых случаях при опухолях брюшной полости, забрюшинного пространства и толстой кишки, является дополнительным методом диагностики, позволяющим уточнить распространенность злокачественного процесса [Ефлеев Е. П., 1975; Переслегин И. А. и др., 1980; Фишер М. Е., 1983; Chiolka J., Dobezel J., 1971, и др.]. Компьютерная томография, применяемая в предоперационном периоде, позволяет оценить операбельность поражения, однако важнейшая роль принадлежит ей в оценке рецидивов опухоли и выявлении метастазов [Grann H. et al., 1984]. Считаем целесообразным привести описание методики рентгенологического исследованрш, которую мы используем еже дневно в практической работе. Подготовка больного к исследова нию заключается в следующем. В 12—14 ч больной принимает 40 г касторового масла или какого-либо другого слабительного. После ужина (19 ч) прием пищи прекращается. Вечером и на следующий день (в 6 ч утра) больному делают очистительную клизму с применением изотонического раствора хлорида натрия.

Для лучшей очистки толстой |

кишки одну |

часть |

раствора вводят |

||

в горизонтальном |

положении |

больного на |

левом |

боку, |

вторую |

часть — на спине |

и остальную — на правом |

боку. |

Далее |

больной, |

|

удерживая введенный изотонический раствор и находясь в гори зонтальном положении, попеременно поворачивается вокруг про дольной оси на 360°.

Рентгенологическое исследование толстой кишки проводят в условиях рентгенотелевидения с использованием прямого увели чения изображения при просвечивании, видеомагнитной записи и рентгенографии. В процессе исследования по мере необходимости используют все компоненты исследования: тугое и полутугое за полнение, двойное контрастирование, изучение рельефа слизистой оболочки. В течение многих лет мы наиболее часто применяем

308

методику первичного двойного контрастирования с последующим

изучением (после опорожнения) рельефа |

слизистой |

оболочки. |

К жидкой бариевой взвеси добавляем |

танин (3 |

г на литр); |

на одно исследование обычно достаточно 300 мл взвеси. Введение бариевой взвеси начинаем в горизонтальном положении больного па левом боку, после заполнения прямой кишки и дистального

отдела сигмовидной |

переводим больного в положение на |

спине, |

||||

а |

затем — на правый |

бок. |

Бариевую |

взвесь |

доводим, |

как и |

S. |

Welin, до левого изгиба |

ободочной |

кишки |

(селезеночная кри |

||

визна), после чего вводим воздух. Бариевую взвесь и воздух сле дует вводить дозированно, медленно. При проведении многопро екционного и многоосевого исследования получается равномерное двойное контрастирование всех отделов толстой кишки. Таким образом, левую половину толстой кишки вначале изучают при тугом и полутугом заполнении, а затем — в условиях двойного контрастирования. После кратковременного пребывания больного на правом боку равномерно контрастируется левая половина киш ки, после пребывания на левом боку соответственно наступает контрастирование правой половины. Оптимальными положениями и проекциями следует считать латеропозицию на правом и левом боку и вертикальное положение в прямой, а по мере необходи мости — и в косых проекциях. После опорожнения обязательно проводят изучение рельефа слизистой оболочки.

Исследование толстой кишки через 24 ч после перорального приема бариевой взвеси используют в качестве дополнительного метода для изучения ее функции. При исследовании илеоцекального отдела пациент принимает бариевую взвесь за 4—5 ч до исследования. К этому времени обычно наполняется терминаль ная петля и под контролем рентгенотелевизионного исследования можно зафиксировать переход контрастной массы в слепую кишку.

Глава XI

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

В толстой кишке под действием кишечных соков и бактериаль- ной флоры продолжается превращение пищевых веществ, посту пающих из тонкой кишки, завершаются процессы всасывания, формируется кал, который выводится наружу. Длина толстой кишки варьирует от 1 до 2 м, а в рентгенологическом изображе нии в среднем составляет 1,15 м [Михайлов А. Н., 1983]. Ее диа метр значительно больше, чем диаметр тонкой кишки, и состав ляет в зависимости ют уровня от 2 до 12 см и более. В рентгено логическом плоскостном изображении равномерная бугристость контуров кишки обусловлена наличием двух рядов гаустр. Третий ряд проекционно наслаивается на тень кишки при ее искусствен ном контрастировании и самостоятельного отображения не полу чает, что необходимо учитывать при рентгенологическом исследо вании.

В толстой кишке наблюдается чередование поперечных и про дольных складок соответственно чередованию гаустр. Кроме того, наблюдается общая закономерность формирования рисунка скла док в зависимости от функциональных задач различных отделов кишки. Так, в правой половине кишки преобладают поперечные складки и складки смешанного направления, а в левой половине — продольные. Направление складок в процессе исследования неред ко меняется в результате кишечных сокращений и в зависимости от конкретных условий контрастирования кишки — степени запол нения, фазы опорожнения и т. д., т. е. рельеф слизистой оболоч ки толстой кишки является в значительной степени функциональ ным образованием [Фанарджян В. А., 1977; Михайлов А. Н., 1983].

Толстая кишка располагается по периферии брюшной полости, окружая петли тонкой кишки. В ней различают три отдела: сле пую, ободочную и прямую кишку, изображение каждой из кото рых имеет особенности.

С л е п а я к и ш к а представляет собой начальную часть толс той кишки, располагается в правой подвздошной области и по крыта брюшиной со всех сторон с образованием в ряде случаев брыжейки, что обусловливает ее большую смещаемость. В связи с этим уровень положения кишки очень разнообразен — от ниж него края печени до малого таза. Слепая кишка — самая короткая и самая широкая (за исключением ампулы прямой кишки) часть толстой кишки, ее диаметр достигает 12 см. В области нижнего полюса слепой кишки локализуется устье червеобразного отрост-

310