Антонович

.pdf

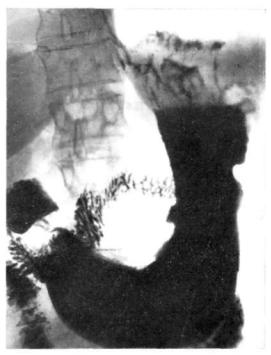

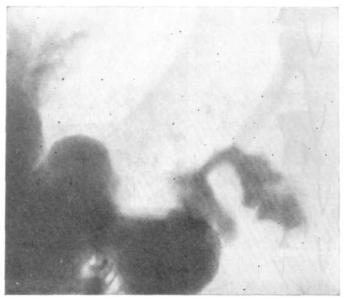

Рис. 86. Обзорная рент генограмма желудка. На малой кривизне па гра нице средней и нижней трети тела определяется пиша с широким входом.

рактеризуется выраженным болевым синдромом, нередко боли поздние, «голодные», ночные. Однако, по данным К. И. Широковой (1981), у 47% больных отсутствовала периодичность и сезонность болей. Eusterman описывает синдром, характерный для язв этой локализации: боли в эпигаcтральной области значительной интен сивности, не имеющие периодичности и часто не связанные с приемом пищи, часто сопровождаются тошнотой, рвотой, умень шением массы тела [Murray J. et al., 1967].

M. И. Кузин и соавт. (1983) считают, что язвы пилорического отдела характеризуются выраженным болевым синдромом, повы шенным кислотообразованием и гипермоторикой желудка, часто осложняются стенозом и пенетрацией, близки по своим проявле

ниям к |

язвам двенадцатиперстной |

кишки. |

Ю. М. |

Панцырев |

и соавт. |

(1975), Н. Burge и соавт. |

(1971) |

называют |

их пилоро- |

дуоденальными. По мнению С. М. Рысса и Е. С. Рысса (1968), язвы пилорического отдела являются особой формой язвенной бо лезни со своеобразным клиническим течением. Batsch (1967) и др. относят их к язвам желудка. Во многих случаях при язвах пи лорического канала, как и при язвах другой локализации, пе риоду выраженных клинических проявлений предшествует более

или |

менее длительный период, в течение которого наблюдается |

ряд |

диспептических расстройств — функциональная стадия [Зель |

дин |

В. Е., 1971]. |

191

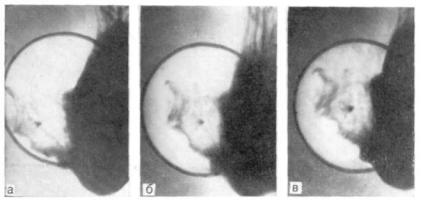

Рис. 87. Прицельные рентгенограммы выходного отдела желудка. Ниша, ок руженная валом округлой формы, при язвенной болезни (операция).

При рентгенологическом исследовании прямым симптомом, как и при других локализациях язвы, является симптом ниши, однако для данной локализации большее значение имеет ниша в виде остаточного пятна бариевой взвеси на рельефе. Ниша на контуре определяется в тех более редких случаях, когда язва располагается строго по малой кривизне желудка. Истинные раз меры язв препилорического отдела можно определить только при обследовании больного в горизонтальном положении. В связи с частым расположением язвы на стенках желудка частым симпто мом является вал, нередко округлой формы (рис. 87). Симптому ниши во многих случаях сопутствует конвергенция складок, ко торая почти также часто встречается при эрозивно-язвенных ра ках. Постоянными спутниками язвы являются гипермотильность и регионарный спазм, антральный гастрит (у ряда больных эро зивный), дуоденогастральный и желудочно-пищеводный рефлюксы (грыжа пищеводного отверстия, рефлюкс-эзофагит), дискинезия двенадцатиперстной и тощей кишки, у ряда больных при дли тельном течении язвенной болезни развивается энтерит.

Рентгенологическое заключение о наличии язвы пилорического канала или канала привратника в основном должно основываться на выявлении ниши на рельефе; ниша на контуре наблюдается реже и ее иногда трудно дифференцировать от карманов, обра зующихся вследствие развивающихся рубцовых изменений. При обострении процесса выявлению ниши препятствует повышенная раздражаемость и быстрое освобождение пилорического канала от бариевой взвеси. Частым симптомом является длительный спазм привратника, после чего начинается ускоренная беспоря дочная эвакуация; периодически сменяющаяся выраженным дуо деногастральный рефлюксом, который играет немаловажную роль в нерезко выраженном замедлении эвакуации. По предположению В. Е. Зельдина, одной из основных причин замедления эвакуации

192

является дискинезия привратника. При язвах этой локализации нередко развивается деформация привратника в виде его асим метричного расположения, зияния, сужения.

При длительном существовании язв пилорического канала раз вивается стеноз, для уточнения характера которого через при вратник необходимо провести хотя бы небольшую порцию барие вой взвеси. Язвы этой локализации могут пенетрировать и малигнизироваться. При неопределенных или отрицательных результа тах рентгенологического исследования, при подозрении на малигнизацию, а также для контроля за проводимым лечением прово дят гастрофиброскопию [Араблинский В. М., Мельников Н. А., 1978].

Язвенная болезнь с |

локализацией я з в ы в л у к о в и ц е две |

н а д ц а т и п е р с т н о й |

к и ш к и — заболевание, возникающее пре |

имущественно у лиц мужского пола, причем большей частью на чинающееся в молодом или среднем возрасте и лишь как исклю чение — в пожилом. У женщин заболевание относительно чаще развивается в зрелом возрасте, а при возникновении его у моло дых обычно наблюдается глубокая ремиссия в период беременно сти [Фишзон-Рысс Ю. П., Рысс Е. С, 1978]. При типичном кли ническом течении заболевания основным симптомом является бо левой синдром: отмечаются поздние, «голодные», ночные боли. Для лиц молодого и среднего возраста характерна периодичность и сезонность возникновения проявлений и обострений заболева ния, у больных после 60 лет такая закономерность обычно не на блюдается. У части больных язва длительно может оставаться бессимптомной.

У некоторых больных бульбарная язва может сопровождаться воспалительно-спастической пилородуоденальной обструкцией и острым желудочным стазом. Клинически такой «функциональный» стеноз проявляется более или менее интенсивными болями в эпигастральной области, а главное многократно повторяющейся рво той кислыми массами [Фишзон-Рысс Ю. И., Рысс Е. С, 1978]. У больных, которые в основном жалуются на изжогу, как пра вило, наблюдается желудочно-пищеводный рефлюкс. При разви тии стеноза диспептический синдром превалирует над болевым.

Накопившийся за многие десятилетия коллективный опыт по казывает, что рентгенодиагностика язвы луковицы двенадцати перстной кишки основывается в основном на обнаружении ниши на рельефе, так как эти язвы чаще располагаются на стенках луковицы; кроме того, карманы деформированной луковицы могут имитировать нишу на контуре. Следует еще раз подчеркнуть, что при исследовании в условиях рентгенотелевидения и соответст вующем практическом опыте рентгенолога почти не возникает трудностей при выявлении ниши. Мы считаем преувеличенными данные Р. М. Филимонова (1981), который установил, что при рентгенологическом исследовании ошибки встречаются в 35—40% случаев. Мы также не согласны с мнением тех авторов, которые утверждают, что эндоскопический метод в настоящее время явля ется ведущим в диагностике язв двенадцатиперстной кишки. До-

193

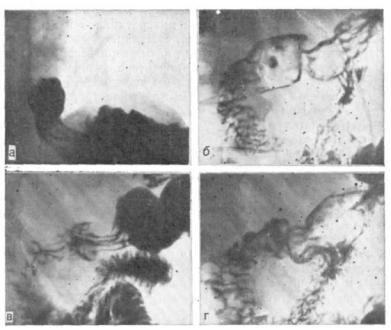

Рис. 88. Прицельные рентгенограммы пищеводно-желудочного перехода (а), луковицы двенадцатиперстной кишки (б) и выходного отдела желудка (в). Язвенная болезнь с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке, ос ложненная аксиальной кардиальной нефиксированной грыжей пищеводно го отверстия и рефлюкс-эзофагитом.

казательством этого может служить пример, приведенный на рис. 88. В данном случае при эндоскопическом исследовании язва не выявлена и было дано заключение о деформации луковицы. При рентгенологическом исследовании были установлены обычные размеры и форма луковицы с расположенной в ней язвой. Истин ное представление о частоте выявления язвы можно получить только при сравнении результатов рентгенологического и эндо скопического исследований, выполненных специалистами одина ковой квалификации.

Хорошо известно, что эндоскопический метод имеет преиму щества черед другими методами при диагностике множественных язв луковицы, поверхностных изъязвлений, определении стадии процесса. Однако в настоящее время эрозии луковицы выявляют и при рентгенологическом исследовании (рис. 89).

При выявлении ниши мы уже многие годы использует естест венный газ, находящийся в желудке, и возникающую при этом картину пневморельефа. После принятия одного — двух глотков бариевой взвеси и исследования рельефа слизистой оболочки же лудка больного переводим в горизонтальное положение на спине с поворотом в правое косое положение. В период обострения за-

194

Рис. 89. Прицельная рентгенограмма луковицы двенадцатиперстной кишки. На фоне широких складок и слизи определяются эрозии (эндоскопическое исследование).

болевания почти постоянно отмечается гипермотильность. Часты ми симптомами являются воспалительная инфильтрация, отек и спазм, которые нередко вызывают временную деформацию луко вицы и исчезают в процессе лечения.

При наличии глубоких язв и частых обострениях заболевания развивается рубцовый процесс, который приводит к образованию стойкой деформации луковицы и привратника. Наибольшее зна чение в практической диагностике получили деформации, описан ные A. Akerlund: типичная деформация в форме трилистника при локализации язвы в центре луковицы и деформация, прояв ляющаяся сглаженностью малой кривизны и медиального карма на, расширением и удлинением латерального кармана при язве задней стенки.

И. И. Лабецкий (1980) выделяет 9 локализаций язвенных по ражений луковицы, а также специфические деформации лукови цы в виде отвисания рецессусов с внедрением пилорического ка нала в основание луковицы и «кисетные» деформации верхушки луковицы. Часто встречающийся симптом конвергенции складок автор считает диагностическим признаком при определении хропического течения язвенной болезни. Однако, по данным В. X. Ва силенко и А. Л. Гребенева (1981), в 90% случаев язвы выявля ются на расстоянии 3—4 см от пилорического канала. Мы уже указывали, что при язвах этой локализации постоянным симпто мом является гастродуодени 1 часто сочетающийся с дуоденогастральным и желудочно-пищеводным рефлюксом, грыжей пищевод-

195

ного отверстия, рефлюкс-эзофагитом, дискинезией двенадцатиперстной кишки.

В последние |

два — три десятилетия |

особое внимание |

стали |

|

уделять изучению язвенной болезни с локализацией язвы в |

и о с т- |

|||

б у л ь б а р н о й , |

внелуковичной |

зоне двенадцатиперстной |

КИШКИ. |

|

По мнению В. |

X. Василенко и |

соавт. |

(1975), этиология и пато |

|

генез внелуковичных язв не следует выделять из концепции яз венной болезни. Авторы полагают, что нарушение двигательной

функции двенадцатиперстной кишки на |

отдельных |

участках |

(в сфинктерыых зонах) приводит к застою |

агрессивного |

содержи |

мого в кишке и раздражению слизистой оболочки, а наличие гиперхлоргидрии способствует попаданию в двенадцатиперстную кишку содержимого желудка с повышенным содержанием кисло ты и возникновению своеобразного ожога слизистой оболочки с последующим образованием язвы. Внелуковичные язвы диагно стируют значительно реже, чем они встречаются [Рейнберг G. А., Сальман М. М., I960]. Частота внелуковичных язв составляет от 1 до 10% [Василенко В. X. и др., 1975; Ванцян Э. Н. и др., 1980; Жерлов Г. К., 1983; Dubarry J. et al., 1961, и др.].

По мнению большинства авторов, клиническая картина при внелуковичных язвах в основном сходна с таковой при язвах лу ковицы, но отличается более упорным и тяжелым течением, час тыми обострениями и повторными кровотечениями. Почти по стоянным симптомом являются боли, наблюдающиеся, по данным Н. Monges и соавт. (1960), у 100% больных, а по сведениям В. X. Василенко и соавт. (1975), — у 93%. Боли чаще отмечаются в правом подреберье, они длительные, ноющие, нередко ночные и прекращающиеся через 15—30 мин после приема пищи и возоб новляющиеся через 11/2 — 2 ч, иррадиирующие в спину, под правую лопатку, в поясничную область. Часто наблюдаются тошнота, из жога, рвота. Внелуковичные язвы более, чем язвы луковицы, склонны к повторным кровотечениям, пенетрации, развитию Руб цовых сужений. У большинства больных выявляется декомпенсированная кислотообразующая функция средней и повышенной интенсивности; так называемых анацидных внелуковичных язв не бывает [Леках Е. Р., Барковская И. А., 1981, и др.].

Внелуковичные язвы обычно располагаются выше большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Ввиду сложности их выяв ления в литературе особое внимание уделяется методике рентге нологического исследования. С этой целью используют полипо зиционное исследование, исследование в условиях гипотонии, предпочтение отдают рентгенотелевизионному просвечиванию и рентгенокинематографии. Мы в последние два десятилетия по стоянно используем для практической диагностики рентгенотелевизионное просвечивание и видеомагнитную запись.

Рентгенологическая семиотика внелуковичных язв аналогична таковой при язвах луковицы. В период обострения определяется картина выраженного гастродуоденита, сопровождающегося дуоденогастральным рефлюксом и нередко недостаточностью кардии,

196

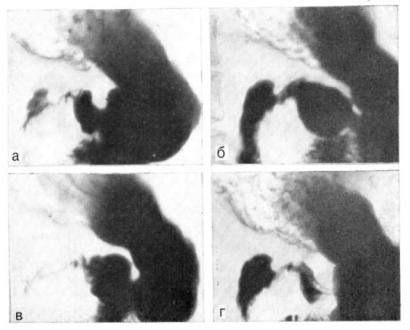

Рис. 90. Прицельные рентгенограммы луковицы н верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки. Сужение верхней горизонтальной части и постбульбарная ниша.

грыжей пищеводного отверстия. Как и при других локализациях язв, основным в диагностике является симптом ниши (рис. 90). В окружности ниши нередко развиваются дефект (воспалитель ный вал), конвергенция складок, спазм. Последний может вызы вать стойкое сужение двенадцатиперстной кишки, имитирующее картину рубцового стеноза, однако в процессе исследования, осо бенно в условиях пневморельефа, обычно удается установить из менчивость суженного участка. При иенетрирующих язвах луко вицы и постбульбарной части выявляют симптом двуили трех слойности ниши и затекание контрастного вещества за их пределы (рис. 91).

При больших размерах ниши дифференциальную диагностику в первую очередь следует проводить с изъязвленным панкреатодуоденальным раком, в некоторых случаях — с дивертикулом. Нередко возникает необходимость проведения комплексного ис следования: рентгенологического и эндоскопического. Показания ми к этому являются соответствующая клиника постбульбарной язвы и отрицательные результаты рентгенологического исследова ния, а также необходимость уточнить характер изъязвления. Од нако коллективный опыт рентгеноэндоскопических исследований показывает, что только положительные результаты эндоскопиче-

197

Рис. 91. Обзорная рентгенограмма желудка и луковицы, выполненная в го ризонтальном положении обследуемого на животе. Луковица двенадцати перстной кишки деформирована по медиальному контуру, отмечается за текание бариевой взвеси за ее пределы — пенетрация.

ского исследования следует принимать во внимание, а отрица тельные не во всех случаях исключают наличие язвенной ниши. По данным А. Е. Струнина и В. А. Лепи (1982), при рентгено логическом исследовании имеется больше объективнных критериев для диагностики пенетрации.

Язвы пилородуоденальной зоны могут осложняться стенозом. По данным Ю. М. Панцырева и соавт. (1980), формирующийся стеноз (I стадия) клинически и рентгенологически не проявляет ся и только при исследовании моторики желудка баллонографическим способом и с помощью открытого катетера выявляют уси ление моторики антрального отдела желудка с периодическим на рушением ритма сокращений и задержкой начальной эвакуации. При компенсированном стенозе (II стадия) отмечаются клиниче ские проявления нарушения эвакуации из желудка и задержка его опорожнения, по рентгенологическим данным, до 12 ч. Субкомпенсированный стеноз (III стадия) имеет типичную клиническую картину, при рентгенологическом исследовании отмечает ся задержка опорожнения желудка до 24 ч. Декомпенсированный стеноз (IV стадия) характеризуется нарушением общего состоя ния и водно-электролитного баланса, значительным увеличением размеров желудка, определяемым при рентгенологическом иссле довании, задержкой опорожнения до 48 ч и более. При баллонографическом исследовании определяются полная декомпенсация

198

работы желудка, снижение не только тонуса, но и силы пери стальтических сокращений натощак и после приема пищи.

По данным Н. Bocus (1963), А. Н. Кишковского и В. Ф. Дозорцева (1974), у подавляющего большинства больных стеноз сопровождается активным язвенным процессом, вследствие чего возможно усиление рубцового процесса, а следовательно, и стено за. В связи с этим А. Н. Кишковский и В. Ф. Дозорцев считают необходимым в каждом конкретном случае при стенозе уточнять его уровень и активность язвенного процесса. По материалам авторов, частота стеноза двенадцатиперстной кишки составила 94% от всех стенозов пилородуоденальной зоны.

Медиогастральные язвы различной локализации при язвенной болезни желудка могут малигнизироваться, спорным остается во прос о частоте малигнизации. Считают, что особую склонность к озлокачествлению имеют язвы субкардиального отдела и большой кривизны. По данным J. Massa (1961), 90% язв антрального от дела злокачественные. По мнению В. А. Самсонова (1975), ма лигнизации могут подвергаться язвы любой локализации. А. М. Несветов и А. С. Жданов (1981) считают, что опухоль при большинстве видов рака, за исключением полиповидного, развиваются из язвы. Приводимые цифры колеблются от 1 до 35% [Оота К., 1963; Василенко В. X., 1965; Сагателян Г. М., 1966; Фишзон-Рысс Ю. П., Рысс Е. С, 1978; Вивнер М. Г. и др., 1983; Narra G. et al., 1980, и др.]. Однако, по мнению A. Blum и L. Hollender (1979), хроническая язва не является предрако вым заболеванием.

В настоящее время хорошо известно, что не существует рент генологических симптомов, патогномоничных для малигнизации. То яте относится и к эндоскопическим признакам. Перспективным представляется так называемое комплексное гастрологическое об следование больных, включающее анализ клинических и лабора торных данных, рентгенологическое исследование и фиброгастроскопию с направленной биопсией, а иногда и интраоперационную биопсию в виде иссечения язвы с последующим гистологическим исследованием [Мельников Р. А. и др., 1983].

Язвенная болезнь с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке может осложняться образованием свищей с желчными пу тями.

Симптоматические гастродуоденальные язвы

Острые эрозии и изъязвления слизистой оболочки могут вызы ваться различными факторами, бывают одиночными и множест венными. По данным А. В. Калинина и Ю. К. Калоева (1981), острые множественные язвы часто бывают вторичными.

Важно отметить, что эрозии и острые язвы в клинической практике возникают значительно чаще, чем диагностируются, так как лишь в 20—30% случаев сопровождаются клиническими про явлениями, чаще всего в виде желудочно-кишечных кровотечений

199

(Фишзон-Рысс Ю. И., Рысс Е. С, 1978]. V. Speranza и соавт. (1977), М. Marti и соавт. (1979) указывают на значительное уве личение частоты симптоматических язв, что связано, по их мне нию, с улучшением диагностики вследствие применения фиброэндоскопии, а также увеличение числа больных, которые выживают благодаря достижениям реанимации и интенсивной терапии.

Симптоматические изъязвления чаще локализуются в фундальном отделе желудка [Skillman J. et al., 1979]. По данным П. Н. Напалкова и Б. И. Мирошникова (1980), у людей в воз расте 75 лет и более в кардиальном отделе язва встречается почти

в3 раза чаще, чем у молодых. По предположению авторов, это связано с поражением сосудов и расстройствами нервной трофи ки, что подтверждается утолщением стенок разветвления артерий

встенке желудка. Вместе с тем острые изъязвления могут лока лизоваться в пищеводе, двенадцатиперстной, тонкой и даже тол стой кишке [Lev R. et al., 1971].

Клиника острых эрозий и язв может быть различной, при неосложненных язвах наблюдается бессимптомное течение. У большинства больных изъязвления быстро заживают после устранения вызвавшей их причины. При глубоких изъязвлениях может наступить перфорация. По данным Ф. И. Комарова и соавт. (1978), острые язвы не склонны к рецидивированию, не вызыва ют рубцовой деформации или нарушения хода складок слизистой оболочки после их заживления. Они могут иметь большие разме ры, проникать в глубину до подслизистого или мышечного слоев.

«Стресс-язвы». Эрозии и язвы гастродуоденальной зоны возни кают в ответ на любую «агрессию», они могут встречаться на фоне инфаркта миокарда, гипертонической болезни, обширных ожогов, поражения центральной нервной системы, после разнооб разных хирургических вмешательств, травм.

Несомненную связь между инфарктом миокарда и развитием острых язв и эрозий гастродуоденальной слизистой оболочки под тверждают данные В. X. Василенко и М. Ю. Меликовой (1959). По данным литературы, они встречаются у 2—3% больных [Белоусова И. М., 1976], а по материалам вскрытия, — у 5% [Киреев П. М., 1971]. Однако П. Н. Воронова и соавт. (1973) и Н. Е. Вельский и соавт. (1978) считают их относительно редким осложнением при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Симптоматические язвы могут осложнять течение общего атеро склероза и гипертонической болезни, ревматических пороков серд ца, инфаркта легкого.

Довольно часто они возникают после операций на сердечно сосудистой системе [Кривченя Д. Ю., Воронков Л. Г., 1980]. Час тота острых язв увеличивается при сочетании первоначального стресса с последующим сепсисом [Pruitt A. et al., 1970].

Стрессовые язвы — третья по частоте причина летального ис хода при ожоговой болезни. По данным эндоскопических иссле дований, при обширных ожогах у каждого 2-го больного диагно стируют язвы [Широкова К. П., 1981].

200