- •Введение

- •Определение, предмет и задачи

- •Методы исследования

- •Теории эмбриологии

- •Современная эмбриология

- •Половые клетки или гаметы

- •Типы яйцеклеток

- •Гаструляция

- •Виды гаструляции

- •Гаструляция у ланцетника

- •Нейруляция

- •Гистогенез

- •Теоретические основы понимания эмбриогенеза

- •Методическая разработка к практическим занятиям по курсу эмбриологии Задание к практическому занятию № 1

- •Задание к практическому занятию № 2

- •Задание к практическому занятию № 3

- •Вопросы к семинарскому занятию и к экзамену по разделу «эмбриология»:

Типы яйцеклеток

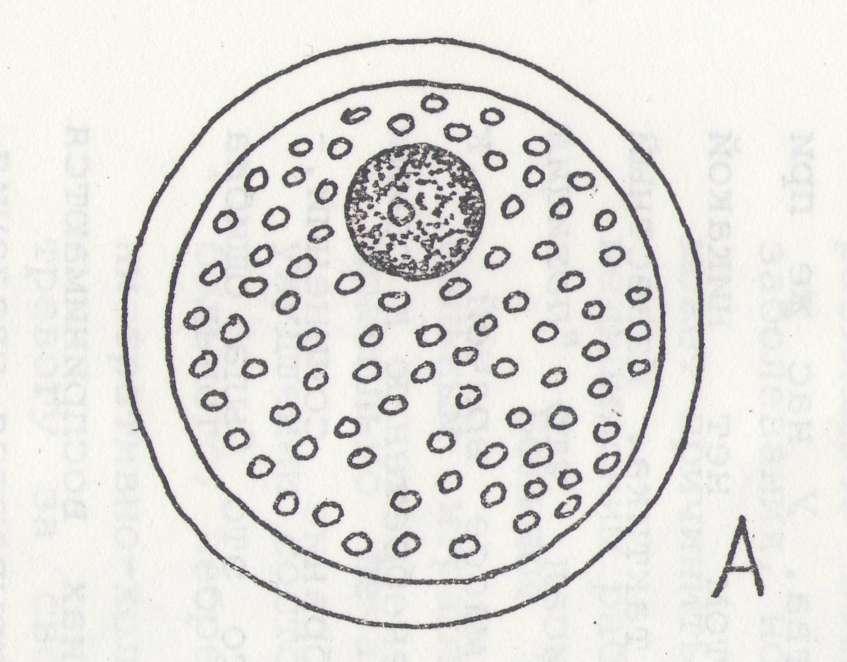

Классификация яйцеклеток основана на количестве и распределении желтка, содержащегося в ооплазме. Желток — совокупность включений, состоящих из питательных веществ. Яйцеклетки с небольшим количеством желтка, распределенном равномерно по всей цитоплазме, называются изолецитальными. Они характерны для ланцетника и морских ежей (рис. 2а).

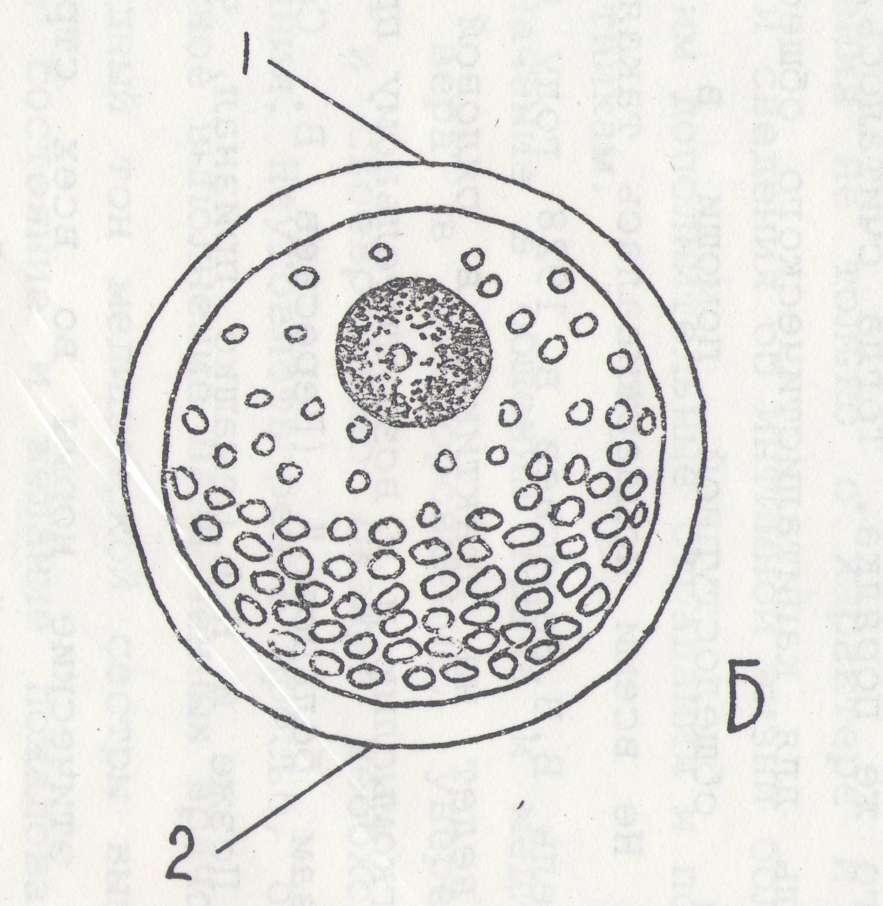

Яйцеклетки со средним количеством желтка; распределенном на нижнем вегетативном полюсе яйца, называются умеренно телолецитальными. Цитоплазма концентрируется на верхнем анимальном полюсе. Такие яйцеклетки характерны для амфибий (рис. 26).

Яйцеклетка, содержащая большое количество желтка, заполняющего почти всю яйцеклетку, называется резко телолецитальной. Примером являются яйцеклетки акуловых, костистых рыб, пресмыкающихся, птиц и яйцекладущих млекопитающих (ехидна, утконос).

У млекопитающих и человека в связи с внутриутробным развитием и питанием зародыша за счет материнского организма, яйцеклетка в процессе эволюции стала изолецитальной, возникнув из телолецитальной. Такие яйцеклетки, называются вторично х изолецитальными.

ЭМБРИОГЕНЕЗ

Эмбриогенез слагается из следующих сменяющих друг друга процессов и стадий:

Процессы и стадии эмбриогенеза

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Оплодотворением называется процесс слияния мужской и женской гамет в одну клетку, в результате которого образуется новый организм — зигота.

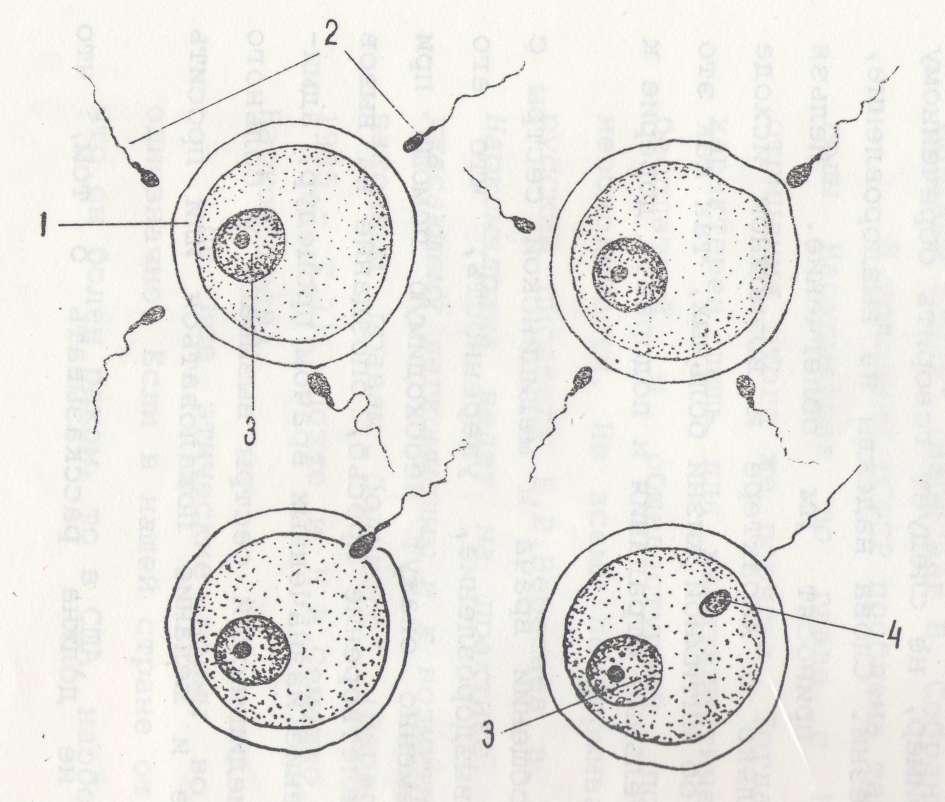

В процессе оплодотворения различаем два этапа: проникновение сперматозоида через оболочки яйцеклетки и слияние ядер.

Сперматозоиды, приближаясь к яйцу, выделяют фермент гиалуронидазу, под действием которого мукополисахариды, скрепляющие окружающие яйцо фолликулярные клетки, разрушаются. Яйцо освобождается от оболочки, образованной фолликулярными клетками. Один из сперматозоидов проникает через оболочку яйцеклетки. В цитоплазму проникает головка, шейка и тело. Кортикальные гранулы набухают и превращаются в вакуоли, которые лопаются, а их водянистое содержимое образует под желточной оболочкой перивителлиновое пространство. Быстрое образование перивителлинового пространства и утолщение желточной оболочки приводит к появлению оболочки оплодотворения, которая препятствует внедрению других сперматозоидов. Сперматозоиды вносят в яйцеклетку центросому, благодаря которой происходит дальнейшее деление оплодотворенного яйца.

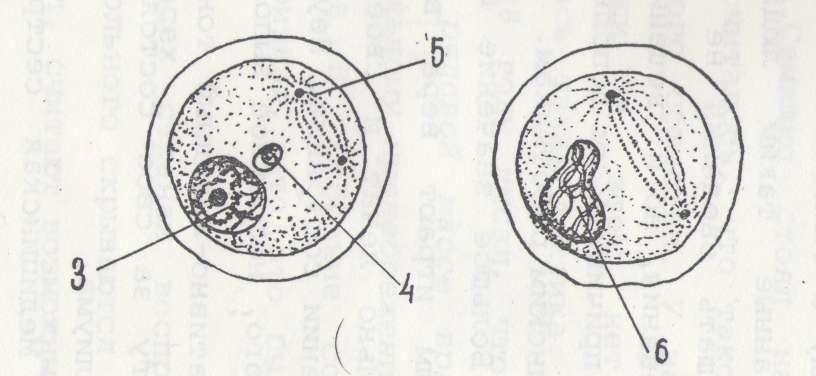

Второй этап процесса оплодотворения — слияние мужского и женского пронуклеусов (ядер, содержащих гаплоидный набор хромосом) и образование единого ядра—синкариона (рис. 3).

Таким образом, основными моментами оплодотворения являются:

1. Внедрение спермия в яйцеклетку.

2. Образование оболочки оплодотворения.

3. Слияние пронуклеусов и образование синкариона.

Биологическое значение оплодотворения состоит в том, что в зиготе восстанавливается нормальный для данного вида диплоидный набор хромосом (для человека 46), происходит передача наследственных свойств новому организму, половые хромосомы определяют пол организма; активизируется синтез АТФ, уъинуь ваются обменные процессы, протеазы расщепляют запасы желтка, возникает синтез новых белков, начинает осуществляться программа развития новой особи.

Рис. 3. Процесс оплодотворения 1 яйцеклетка; 2 — сперматозоид; 3 — ядро яйцеклетки; 4 — ядро сперматозоида; 5 — центросома; 6 — синкарион

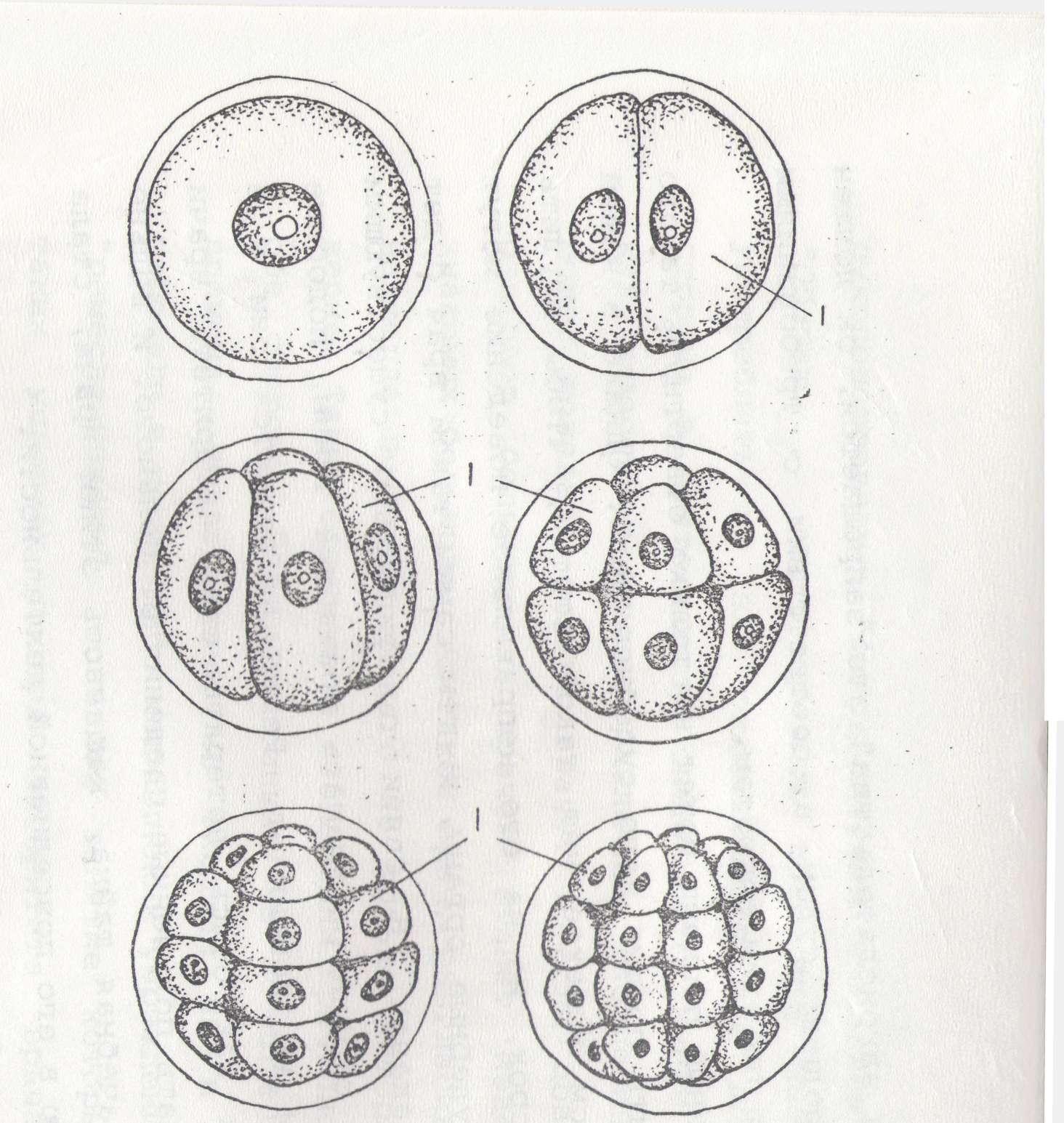

ДРОБЛЕНИЕ

Дроблением называется процесс, в результате которого из зиготы путем последовательных делений образуется многоклеточный организм. Дробление происходит путем митоза. Образовавшиеся новые клетки — бластомеры не растут, а с каждым новым делением становятся все более мелкими. Увеличивается число бластомеров, но в сумме их масса не превышает массы зиготы. Дробление характерно для всех хордовых животных, но в зависимости от количества и распределения желтка у различных групп животных оно происходит по-разному. Желток является питательным материалом будущего зародыша, но он замедляет деление клеток. Чем больше желтка в цитоплазме зиготы, тем медленнее делится эта часть зародыша.

Изолецитальные яйцеклетки содержат мало желтка, который распределен примерно равномерно. Эти клетки делятся целиком на одинаковые бластомеры и количество их после каждого этапа деления увеличивается вдвое. Такое дробление называется полным (голобластическим) и равномерным. При этом первая и вторая борозды дробления идут меридиально, перпендикулярно одна к другой. Третья—экваториально. Затем борозды дробления чередуются, в результате возникает зародыш из 128 бластомеров (пример, ланцетник).

Умеренно телолецитальные яйцеклетки (пример, амфибии) делятся. полностью. Первые две борозды дробления происходят меридиально, третья — выше экватора, т. е. тангенциально. На анимальном полюсе, где желтка меньше, дробление идет быстрее и получаются мелкие бластомеры (микромеры), на вегетативном полюсе, где желтка много, дробление идет медленнее, возникают крупные бластомеры (макромеры). Такое дробление будет полным, но не равномерным.

Резкотелолецитальные яйцеклетки (пример, птицы), дробятся частично (меробластически). Делится цитоплазма анимального полюса бластулы, расположенная в виде диска. Вегетативный полюс, заполненный желтком, не делится. Такое дробление называется дискоидальным.

Вторичнотелолецитальные яйцеклетки (пример, млекопитающие в том числе и человек) дробятся полностью, неравномерно и образуют не одинаковые по размерам и свойствам (неравноценные) (

бластомеры. Крупные бластомеры (темные) дадут в будущем эмбриобласт, т. е. материал для развития зародыша, мелкие (светлые) — дадут трофобласт, материал для одной из зародышевых оболочек. Дробление у млекопитающих и человека получило- название полного, неравного и неравноценного.

Биологическое значение дробления состоит в том, что с помощью этого процесса происходит переход к многоклеточной форме организации зародыша. В ходе дробления увеличивается общее- содержание и синтез ДНК и некоторых РНК, общая суммарная поверхность клеток зародыша, ядерно-цитоплазматическое отношение, происходит разделение некоторых веществ цитоплазмы, происходит подготовка к региональной дифференцировке.

БЛАСТУЛА

В результате дробления зародыш становится многоклеточным внутри себя имеет полость и переходит на стадию бластулы. Бластула имеет стенку—бластодерму, полость — бластоцель, заполненную жидкостью.

При полном и равномерном дроблении (ланцетник, морской, еж) образуется целобластула. В ней следует различать дно, представленное бластомерами вегетативного полюса, крышу, образованную бластомерами анимального полюса, и краевую зону, расположенную между полюсами.

При полном неравномерном дроблении (амфибии) образуется: амфибластула, где бластодерма многослойная, а бластоцель расположена эксцентрично, ближе к анимальному полюсу. Крыша амфибластулы тонкая, так как состоит из микробластомеров, дно бластулы образовано наполненными желтком бластомерами.

При частичном дискойдальном дроблении (акуловые, костистые рыбы, пресмыкающиеся, птицы, низшие млекопитающие) образуется дискобластула. Она представляет собой зародышевый диск, расположенный на желтке. Зародышевый, диск соответствует крыше и краевой зоне бластулы, желточная масса дну, а узкая щель между ними представляет бластоцель.

При полном неравномерном и неравноценном дроблении (млекопитающие, человек) образуется плотный клеточный шар, называемый стерробластулой. В ней возникает полость и зародыш превращается в бластоцисту, в которой различают стенку — трофобласт и скопление темных бластомеров на внутренней поверхности: трофобласта—эмбриобласт (рис. 4).

Рис. 4. Дробление изоледитальной яйцеклетки ланцетника

1 — бластомеры