- •1.Переваривание углеводов

- •Инактивация биогенных аминов происходит двумя путями:

- •Биологическое значение реакций трансаминирования заключается:

- •2. Образование аммонийных солей.

- •18. Нарушение обмена белка может развиваться при несоответствии поступления белка потребностям организма.

- •20. Липогенез

- •22. Глицерин – трехатомный спирт, водорастворим и легко всасывается из кишечника и по воротной вене поступает в печень.Окисление глицерина

- •24. Синтез кетоновых тел:

- •25. АцетилКоА- это центральный метаболит липидного обмена.

2. Образование аммонийных солей.

Экскреция аммиака с мочой в норме невелика — около 0,5 г в сутки. Но она в несколько раз повышается при ацидозе, т. е. при увеличении содержания кислот в организме. Аммиак в почках образуется главным образом за счет амидной группы глутамина. Глутамин гидролизуется активируемой фосфатом глутаминазой, имеющейся в клетках эпителия канальцев почки. Часть аммиака (примерно 30%) образуется другим путем — в результате непрямого дезаминирования аминокислот.

Образующийся аммиак нейтрализует кислоты: NH3 + Н+ → NH4+. Неионизированные аммиак и кислоты в клетках находятся в равновесии с их ионизированными формами. Через клеточные мембраны проникают преимущественно неионизированные аммиак и кислоты, и в просвете почечного канальца (т. е. уже в моче) аммиак акцептирует протон кислоты, образуя аммонийную соль, которая выводится из организма. Экскреция аммиака почками служит для выведения именно кислот, а не азота, на что указывает значительная скорость экскреции при ацидозе, малая — при нормальной кислотности межклеточной жидкости и крови, и отсутствие экскреции аммиака при алкалозе. Одновременно этот процесс обеспечивает сохранение организмом ионов Na+, которые в отсутствие ионов аммония выводились бы с анионами кислот. Потеря таких количеств Na+, которые необходимы для выведения кислот при ацидозе, могла бы вызвать снижение осмотического давления межклеточной жидкости и крови, а вследствие этого уменьшение объема межклеточной жидкости, т. е. обезвоживание тканей.

3. Основным механизмом связывания аммиака в организме является синтез мочевины. Мочевина выводится из организма с мочой в качестве главного конечного продукта белкового, соответственно аминокислотного обмена. На долю мочевины приходится до 80-85 % от всего выводимого из организма азота. Количество выделяемой мочевины зависит от количества белков, поступающих с пищей. Если суточный рацион включает 80–100 г белка, то за сутки образуется и выводится 25–30 г мочевины.

Основным местом синтеза мочевины является печень. Синтез мочевины является циклическим метаболическим процессом и носит название орнитинового цикла мочевинообразования Кребса (цикл мочевины Кребса - Хензеляйта).

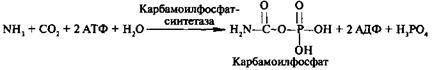

На первом этапе из NН3 и СО2 при участии АТФ синтезируется макроэргическое соединение карбамоилфосфат:

На

втором этапе цикла мочевинообразования

происходит конденсация карбомоилфосфата

и орнитина с образованиемцитруллина.

На следующей стадии вначале происходит

связывание одной молекулы NН3 путем

восстановительного аминирования с

образованием (с затратой молекулы АТФ)

аспарагиновой кислоты. Затем цитруллин

и аспарагиновая кислота взаимодействуют

с образованием аргининосукцината,

который распадается на аргинин и фумарат при

участии аргининосукцинатлиазы. Аргинин

расщепляется под действием фермента

аргиназы на орнитин и мочевину ![]() .

.

Образовавшийся орнитин может вступать в следующий цикл мочевинообразования. Хотя аргинин есть во всех клетках организма человека, образование мочевины происходит исключительно в клетках печени - единственном органе, где локализован фермент аргиназа. Мочевина из клеток печени поступает в кровь и выводится из организма через почки.

Для синтеза одной молекулы мочевины требуется две молекулы NН3, одна молекула СО2 и три молекулы АТФ.