- •Лабораторная работа № 1 определение гидростатического давления

- •1. Цель работы

- •2. Основные положения и расчетные зависимости

- •4. Порядок проведения опытов

- •5. Обработка экспериментальных данных

- •6. Форма отчета

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 построение формы свободной поверхности жидкости в цилиндрическом сосуде, вращающемся вокруг вертикальной оси

- •1. Цель работы

- •2. Основные положения и расчетные зависимости

- •3. Описание экспериментальной установки

- •4. Порядок проведения опытов

- •5. Обработка опытных данных

- •6. Форма отчета

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3 определение режима движения жидкости

- •1. Цель работы

- •2. Основные положения и расчетные зависимости

- •3. Описание установки

- •4. Порядок проведения опытов

- •5. Обработка экспериментальных данных

- •6. Форма отчета

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4 определение коэффициента расхода водомера вентури

- •1. Цель работы

- •2. Основные положения и расчетные зависимости

- •3. Описание установки

- •4. Порядок проведения опытов

- •5. Обработка опытных данных

- •6. Форма отчета

- •7. Контрольные вопросы

- •Работа №5 экспериментальная иллюстрация уравнения бернулли

- •1. Цель работы.

- •2. Основные положения и расчетные зависимости.

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы.

- •Работа №6 определение потерь напора по длине, коэффициента гидравлического сопротивления трения () и коэффициента шероховатости трубы ().

- •1. Цель работы.

- •2. Основные положения и расчетные зависимости.

- •3. Описание опытной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка опытных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы.

- •Работа №7 потери напора на внезапном расширении

- •1. Цель и задачи работы

- •2. Основные положения и расчетные зависимости

- •3. Описание экспериментальной установки

- •4. Порядок проведения опытов

- •5. Обработка опытных данных

- •6. Форма отчета

- •7.Контрольные вопросы

- •Работа №8 определение коэффициента расхода при истечении жидкости через отверстия и насадки

- •1. Цель работы.

- •2. Основные положения и расчетные зависимости.

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка опытных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы.

Работа №7 потери напора на внезапном расширении

1. Цель и задачи работы

Задачей работы является экспериментальное изучение закономерностей потерь напора и распределения давлений в местных сопротивлениях, конкретным видом которых является внезапное расширение трубы. По результатам измерения строятся графики распределения давлений по длине трубы, определяется коэффициент местного сопротивления и строится участок графика его зависимости от числа Рейнольдса.

2. Основные положения и расчетные зависимости

Местные сопротивления представляют собой короткие участки трубопроводов, на которых скорости потока изменяются по величине и направлению в результате изменения размеров или формы сечений трубопровода.

Потери механической энергии в местных сопротивлениях, отнесенные к единице веса протекающей жидкости, называются местными потерями напора.

К местным сопротивлениям относятся: вход в трубу, расширение трубопровода (внезапное или постепенное), сужение трубопровода (внезапное или постепенное), поворот, колено, запорные устройства (краны, вентили, задвижки), решетки, фильтры и т. д.

Местные потери, так же как и потери по длине, обусловлены работой сил трения, но эти силы трения в узлах резко изменяющегося движения, свойственных «местным сопротивлениям», распределяются в потоке весьма неравномерно.

Такие места потока в общем случае характеризуются:

1. местными искривлениями линий тока и живых сечений,

2. уменьшением или увеличением живых сечений вдоль потока,

3. возникновением местных отрывов транзитной струи от стенок русла, а следовательно, появлением водоворотных областей.

В пределах такого рода узлов, а также в пределах некоторого расстояния за ними наблюдаем деформацию эпюр осредненных скоростей вдоль потока, повышение пульсации скоростей и давлений. Повышение пульсации скоростей обуславливает увеличение касательных турбулентных напряжений, что, в свою очередь, влечет за собой повышение потерь напора. Таковы условия возникновения местных потерь напора.

Местные потери обычно выражаются в долях скоростного напора и определяются по формуле Вейсбаха:

![]()

где ξ – коэффициент местного сопротивления, υ – средняя скорость в трубе обычно за сопротивлением.

Коэффициенты местных сопротивлений ξ зависят от геометрических параметров того или иного местного сопротивления, являются величинами эмпирическими (за исключением внезапного расширения, которое можно определить по теореме Борда), их расчетные значения приведены в справочной и учебной литературе.

Коэффициенты местных сопротивлений в трубопроводах мало меняются с изменением числа Рейнольдса поэтому считают, что они практически не зависят от Числа Рейнольдса.

Экспериментально, в лабораторных условиях, местные потери напора можно определить из уравнения Бернулли, составленного для двух сечений, находящихся перед сопротивлением и после сопротивления.

Определив экспериментально величину местных потерь и подставляя их в формулу Вейсбаха, можно определить экспериментальное значение коэффициента местного сопротивления.

В данной работе предлагается определить коэффициент местного сопротивления внезапного расширения.

Теорема

Борда: Потеря

напора при внезапном расширении равняется

скоростному напору, отвечающему

потерянной скорости:

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() -

средние скорости в исследуемых сечениях.

Используя

уравнения неразрывности, эту формулу

можно представить в виде

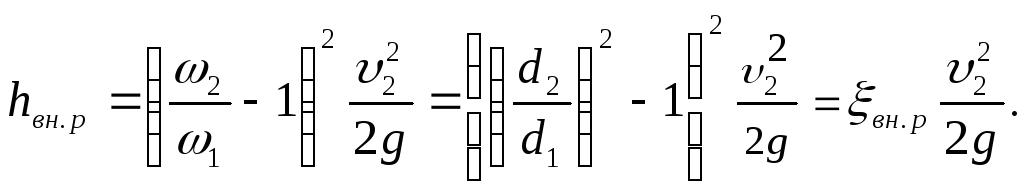

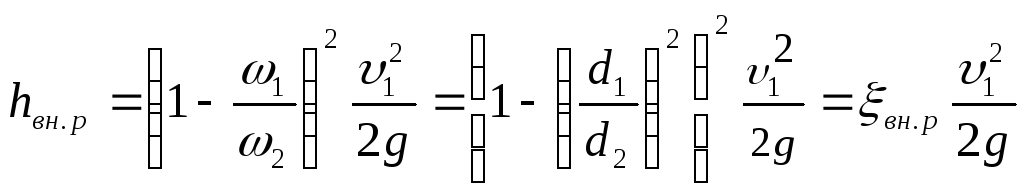

-

средние скорости в исследуемых сечениях.

Используя

уравнения неразрывности, эту формулу

можно представить в виде

или

,

,

где

![]() и

и![]() - площади нормальных сечений;

- площади нормальных сечений;![]() - коэффициент потерь на

внезапном расширении.

- коэффициент потерь на

внезапном расширении.

Следует

подчеркнуть, что последняя формула

получена из теоретической

схемы, в которой игнорируются потери

трения, а также предполагается

равномерное распределение скоростей

в сечениях труб. Поэтому

коэффициент

![]() оказывается

независимым от числа Рейнольдса,

а сама формула отражает лишь так

называемый квадратичный

участок кривой, где в реальных условиях

влияние числа Рейнольдса

отсутствует.

оказывается

независимым от числа Рейнольдса,

а сама формула отражает лишь так

называемый квадратичный

участок кривой, где в реальных условиях

влияние числа Рейнольдса

отсутствует.

Существует, по крайней мере, два подхода к экспериментальному определению коэффициента потерь при внезапном расширении. Первый состоит в его определении по измерениям давлений и скоростей в двух контрольных сечениях. При таком способе учитывается не только потери на внезапном расширении, но и потери трения на контрольном участке. Согласно другому подходу, из полного коэффициента исключаются потери на трение, что можно сделать с помощью построения линии энергии по длине участка расширения путем вычисления потерь на трение по формуле равномерного движения или по данным опытов на специально оборудованной установке.