Селевко Энциклопедия

.pdfиностранные языки, обычно входящие в обязательную программу. Изучение и освоение этих предметов рассматривается как источник духовности, патриотизма, гуманности, гражданственности, как противоядие от жестокости, чёрствости. Предметы естественно-математического цикла формируют материалистическое мировоззрение.

Вбазисном учебном плане школы есть дисциплины непосредственно эстетического воспитательного характера: музыка, изобразительное искусство, МХК.

К нравственно-воспитательным дисциплинам можно отнести литературу, историю, а также частично ОБЖ, географию.

Врезультате изучения сквозных курсов «Технология» и ОБЖ формируются качества трудолюбия, конкурентоспособности, защищённости.

Вучебных программах школы появляется антинаркотический, антиалкогольный, сексообразовательный, природоохранительный материал.

Содержание обучения выступает в качестве педагогической модели социального заказа школе. Каждый учебный предмет выполняет свою специфическую функцию в формировании у учащихся нравственности, эстетических ценностей, мировоззрения.

Воспитание на уроке

Воспитательный потенциал урока заключён в привлекательности и значении для ученика:

—содержания учебного материала;

—способов организации и реализации учебных действий;

—общения, отношений «педагог — школьники»;

—целен учебной работы;

— учителя как источника информации и способа работы (его референтности). Используя воспитательные, этические моменты, включённые в содержание учебных предметов, учитель осуществляет:

—формирование основ мировоззрения и естественно-научной картины мира;

—развитие познавательной активности учащихся, а через неё формирование от ношения к жизненно важным сферам:

•к сфере рационального взаимодействия человека с природой (ноосфере);

•к сфере общественных отношений (нравственных, правовых, экономических, производственных — социосфере);

•к психологической сфере (сфере разума, рационального регулирования, поведения, сфере подсознательных, интуитивных механизмов мышления, сфере спонтанного проявления заложенных природой сил, дарований, способностей);

—формирование гуманистического отношения к окружающему миру, формирование нравственных основ личности;

—формирование нравственного чувства, нравственного сознания, нравственного мышления в процессе обучения через изучение, сопереживание, осознание, осмысление произведений литературы и искусства, исторических событий, общественных явлений, взаимосвязей основ наук.

Организация на уроках самостоятельной работы учащихся — важное средство формирования у них привычки трудиться, умения планировать свою работу, приучения к определённому поведению, соблюдению правил учебной дисциплины, режима учебного труда

Формирование навыков самоконтроля в учебной работе воспитывает умение критически оценивать свою деятельность, поведение.

Воспитывающая функция обучения реализуется в том случае, когда содержанием образования на уроке становится не только конкретно-предметное содержание учебного материала, но и тот его пласт, который выступает как его «надпредметная» часть, воплощающая его мировоззренческий воспитательный потенциал. Это мировоззренческое содержание имеет прямой выход на формирование фундамента личности — её направленности.

Не менее важную воспитательную роль играет формирование на уроке предметных и общеучебных умений и навыков, включающих воспитание трудолюбия, старательности, настойчивости, воли, целеустремлённости, честности, ответственности, дисциплины.

Огромное воздействие на формирование эмоциональной сферы личности детей оказывают атмосфера урока, поведение учителя, стиль его отношений с детьми.

Особенности воспитательного воздействия методов преподавания

Важную роль в реализации воспитательной функции обучения играет выбор технологий, форм и методов обучения, типа познавательной деятельности учащихся, выбор характера учебных задач, определяющих виды деятельности.

Применение догматических репродуктивных методов преподавания приводит к тому, что дети становятся пассивными, неинициативными, приучаются всё воспри-нймать на веру, не подвергая сомнению: у них воспитываются механическая память и : леность мышления.

Применение активных методов обучения стимулирует развитие внимания, мышления учеников, их познавательной активности. Систематическое использование в процессе обучения проблемного и исследовательского методов обучения способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию их творческих способностей. Применение в обучении элементов дискуссий, создание таких ситуаций, когда школьникам предоставляется возможность что-либо самостоятельно доказывать или опровергать, критически анализировать факты, развивает у них критическое мышление, самостоятельность, инициативу.

Огромный арсенал методов и приёмов обучения можно разделить на методы, имеющие отрицательный или

положительный воспитательный эффект.

Методы, имеющие отрицательный воспитательный эффект

Методы |

|

|

Эффект |

|

|

|

|

Пассивные |

|

|

Авторитарные |

Безделье |

|

|

Конформизм |

Бездумность |

|

|

Принуждения |

Вербальные |

|

|

Воспитание раба |

Формализм |

|

|

Фронтальные |

|

|

|

Безынициативность |

Активные: диспуты, дискуссии |

|

Активность |

|

Творческие: сочинения, уроки творчества |

Деятельность |

||

Поисковые |

|

|

Субъектность |

Исследовательские |

|

|

Настойчивость |

Проблемные: задачи повышенной трудности |

Коммуникативность |

||

Игровые: игровые формы занятий, деловая |

Деловитость |

||

ира, ролевая игра |

|

|

Умение применять знания |

Практические, |

лабораторные |

занятия, |

Инициативность |

экскурсии, труд |

|

|

Самостоятельность |

Свободный выбор: внеурочная работа по |

Автономизационность |

||

предмету |

|

|

Коллективизм, сотрудничество |

Индивидуальные, самостоятельные |

|

Становление способов учебной работы через |

|

Групповые, коллективные: общественный |

обучение (овладение приёмами рационального |

||

смотр знаний |

|

|

выполнения учебных действий) |

Совместная (с активом учащихся) подготовка, |

Контроль за процессом учения (т.е. трансфор- |

||

проведение и анализ уроков |

|

мацией приёма в способ как личностного обра- |

|

Дифференциации |

|

|

зования) |

Межпредметные, интегративные уроки |

Оценка сложившихся способов учебной работы |

||

Межвозрастные уроки |

|

по их использованию учеником (самостоятельно, по |

|

|

|

|

собственной инициативе) |

|

|

|

|

Учебные задачи

В традиционной системе ТО учащимся предлагаются учебные задачи и задания следующих типов:

•Репродуктивные (воспроизводящие, повторяющие) — задачи и задания имеют алгоритм: «запомнил — ответил» или «запомнил формулу — подставил в неё новые числа — решил».

•Закрытые (конвергенционные) имеют заранее заготовленную задачную формулировку с ограниченным, строго необходимым количеством данных и тем самым задают единственный (или ограниченное количество) признаваемый правильным ответ («Параллельные прямые никогда не пересекаются», «Светраспространяется прямолинейно» и

т.п.).

Этот традиционный характер учебных задач (заданий) имеет глубокие воспитательные последствия:

воспитание послушной, конформной, не думающей, не сомневающейся, неготовой и неспособной к выбору личности.

•Продуктивные, открытые, дивергенционные учебные задачи характерны для целого ряда модернизационных технологий; они приучают детей к критическому мышлению, к осознанному выбору, к плюрализму, воспитывают в детях инициативу, творчество, свободу, демократичность, положительную Я-концепцию.

Воспитательный аспект целостных педагогических технологий

В содержании любой современной образовательной технологии есть воспитательный аспект; особенно ярко он выражен в следующих современных образовательных технологиях.

Педагогика сотрудничества — совместное, равноправное взаимодействие учеников и учителей. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили — обучение ребёнка созданием гуманных отношений.

Преподавание литературы как предмета, формирующего человека (система Е.Н. Ильина).

Обучение по интересам детей (технология дифференцированного обучения И.Н. Закатовой).

Формирование современной картины мира («Экология и диалектика» Л.В. Тарасова).

Образование как движение в историческом пространстве культуры («Диалог культур» B.C. Библера, СЮ. Курганова).

Информационно-коммуникационные технологии и др.

Влияние личности учителя-предметника

Темы, изучаемые сами по себе, часто вообще ни о чём не говорят: существенно важнее их педагогическая интерпретация.

Особенностью технологии воспитания в процессе обучения является исключительная роль учителя-предметника, который:

—планирует содержание с акцентами на воспитывающие и социализирующие аспекты;

—применяет методы, формирующие качества личности (СЭН, СТК);

—связывает содержание учебного материала с личностно значимыми для учеников ценностями;

—даёт пример доброты, гуманности, тактичности и т.п.

Учебный процесс в таких условиях способен не только стать частью воспитатель ной системы школы, но он начинает функционировать в качестве фактора создания воспитательной системы, единого коллектива учителей и учащихся, так как обучение включено в общую систему жизни учащихся, порождает гуманистические отношения, культивирует сотрудничество и другие свойства, характерные для полноценной воспитательной системы.

Учебный процесс как часть воспитательной системы

Учебный процесс становится органичной частью воспитательной системы школы, если он выступает как

•жизнедеятельность учащихся, включая в себя игру, труд, творчество, общение, личностные смыслы, профессиональные ориентации и пр.;

•способ овладения современной культурой и культурной традицией, при котором педагог выступает не как источник информации, а как посредник между культурой и учащимися, а сам учебный материал — не как строительный материал культуры, а как сама культура, как элемент ноосферы;

•источник приобретения разнообразного познавательного опыта.

Вне чётко сформулированной системы социальных ценностей перечень предметных тем не приобретает значимых контуров и не может трансформироваться в качественно новую педагогическую категорию — воспитание человека.

Предтечи, разновидности, последователи

Интеграция. Попыток интегрировать учебный и воспитательный процессы (точнее, сделать учебный процесс оптимально воспитывающим) было много в прошлом, да и сейчас предпринимается немало. Педагоги пытаются использовать в этих целях нетрадиционные формы учебного процесса. Это и совместные уроки по общей теме в параллельных классах или в старших и младших классах одновременно, и уроки по двум-трём предметам сразу, и уроки с использованием приёмов театрализации. В этих условиях возникают идеи Школы без неудачников (У. Глассер), Школы успеха (Е. Казакова), Школы в природе (В. Музалёв), которые являются столь же обучающими, сколь и воспитывающими.

Планирование воспитательных целей урока (Ю.К. Бабанский) Использование обучения в качестве системообразующего фактора — это продуктивный путь, поскольку он допускает многообразие видов воспитательных систем.

Учебный процесс обеспечивает воспитательной системе межпредметную многокультурную основу, т.е. охватывает все аспекты воспитания: культурологический, этический, эстетический, духовно-нравственный, патриотический. Огромный спектр воспитательных влияний есть и в каждом отдельном уроке. Комплексное

планирование урока включает следующий алгоритм. |

|

|

|

|

|

||||

1.Знакомство |

со |

всеми |

задачами |

образования, |

воспитания |

и |

развития |

при |

изучении |

данного предмета, раздела и темы определённого урока. Осуществляется это путём ознакомления с программой,

содержанием учебника и методическими рекомендациями. |

|

|

|

|

|

||||

2.Конкретизация |

задач |

изучения |

темы |

с |

учётом |

возрастных |

и |

других |

особенностей |

учеников данного класса, их учебной подготовленности, воспитанности и развитости на основе ознакомления с соответствующим материалом «Примерного содержания воспитания школьников» и характеристикой, составленной педагогическим консилиумом.

3.Выделение главных задач образования, воспитания и развития школьников с учётом сравнения их значимости

иимеющегося на их решение времени.

4.Вычленение воспитательных «сверхзадач» урока.

5.Воспитательные задачи (цели) урока:

—содействовать в ходе урока формированию следующей основной мировоззренческой идеи урока...

(указывается мировоззренческая идея урока);

—обеспечить изучение в ходе урока следующих работ классиков науки и философии;

—содействовать решению задач трудового воспитания и профориентации школьников;

—содействовать воспитанию нравственных качеств школьников, уделив особое внимание воспитанию патриотизма, интернационализма, коллективизма, этических норм, гуманизма, активной жизненной позиции, непримиримости к злу (указывается та задача, которая особенно успешно может быть решена при изучении данной темы, в данном классе);

—содействовать воспитанию у школьников следующих эстетических взглядов, умений и пр.;

—содействовать формированию гигиенических и физкультурных умений и навыков;

—сформировать (продолжить формирование, закрепить) общеучебные умения и навыки (планирование ответа, сравнение, обобщение, работа с книгой, темп чтения и письма, самоконтроль);

—содействовать развитию воли и настойчивости в учении (решение проблемных задач, привлечение учеников к дискуссиям);

—развивать эмоции учащихся (создавая на уроках ситуации удивления, радости, занимательности, парадоксальности, эмоциональных переживаний и пр.);

—развивать интерес школьников к учению (показывая значение изучаемых вопросов для развития науки, техники, производства, их роли в профориентации учеников, в развитии их склонностей; введение в обучение игровых ситуаций).

Композиция «урок — внеклассное мероприятие»- позволяет начатое в классе изучение учебного материала продолжить, например, на занятиях кружка. Такой композиции свойственна опора на обобщение, конкретизацию, систематизацию, аналогию, что даже проиллюстрировать на уроке очень трудно. v

Эта интегрированная форма занятия позволяет включать каждого ученика в учебную деятельность в соответствии с его психологическими особенностями, способностями и желаниями, даёт возможность выбирать в изучении материала либо уровень обязательных результатов, либо продвинутый. Во внеурочной работе и факультативных занятиях учитель получает возможность рассматривать с детьми материал более трудных тематических блоков обязательного минимума содержания образования в средней школе.

Воспитательные проблемы в зарубежной школе. В зарубежных образовательных программах воспитательные проблемы занимают большое место. Материалы об экологических опасностях, вредных последствиях употребления наркотиков и алкоголя введены в программы преподавания биологии, химии, физики.

Перестаёт быть запретной в мировой школе сексуальная тематика. Так, учебные заведения Германии

руководствуются «Рекомендациями по сексуальному воспитанию в школах всех типов». Соответствующими педагогическими инструкциями предусмотрено формировать «гуманность сексуального поведения и приучать к ответственному половому поведению». Сексуальная,тематика включена в программы по биологии, социологии, немецкому языку, искусству, религии.

Рекомендуемая литература

Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 1988. Глассер У. Школа без неудачников. М.: Прогресс, 1991. Гончарова Т.И. Уроки истории — уроки жизни. М., 1986. Гузик Н.П. Учить учиться. М., 1981.

Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. М.: ВЛАДОС, 1999. Ильин Е.Н. Рождение урока. М.: Педагогика, 1986.

Kopomoe В.М. Воспитывающее обучение. М.: Просвещение, 1980.

Кумарин В.В. Педагогика природосообразности и реформа школы. М.: Народное образование, 2004.

Селевко Г.К. Использование передового педагогического опыта в профессионально-методической подготовке студентов. Ярославль, 1984.

Селевко Г.К. Тестовый аспектный анализ урока. М.: РИПКРО, 1996. Сластпёнин В А. и др. Педагогика. М.: Школа-Пресс, 2000.

Усова А.В., Завьялов В.В. Воспитание учащихся в процессе обучения физике. М.: Просвещение, 1984. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. М.: Педагогика, 1980.

Щетинин МЛ. Объять необъятное. М.: Педагогика, 1986.

15.10. Технология организации самовоспитания по А.И. Кочетову

Воспитание достигло своей цели, когда человек обладает силой и волей самого себя образовывать и знает способ и средства, как это осуществить.

А. Дистервег

Кочетов Александр Ильич — доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии образования Белоруссии

Воспитание не может быть эффективным без самовоспитания, которое выступает как продолжение, углубление, субъективное преломление, завершение воспитания. Самовоспитание — это:

—процесс, в котором взаимосвязанно проявляется весь духовный мир человека, т.е. прежде всего, взаимодействуют такие его стороны, как нравственность, интеллект, воля и эмоции;

—высшая форма самосовершенствования духовного мира человека, при которой функции воспитателя выполняет он сам.

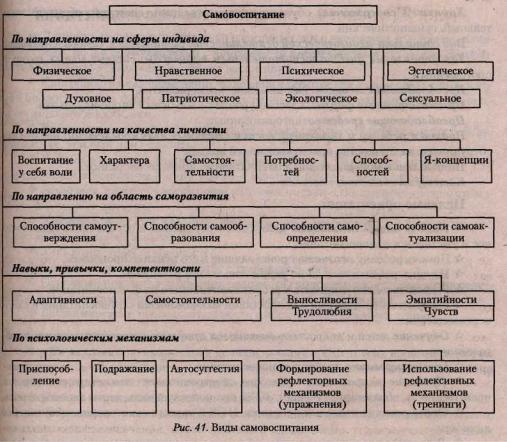

Самовоспитание, являясь отражением, проекцией внешнего процесса воспитания, может быть классифицировано по направленности на сферы индивида (физическое, психическое, нравственное и т.д.), качества личности (воспитание у себя воли, характера и др.), по акценту на область саморазвития (воспитание у себя способностей, самоутверждение, самообразование, самоопределение), по основным компетентностям (рис. 41).

Можно выделить также разновидности процессов самовоспитания по психологическим механизмам, лежащим в их основе: самовоспитание как приспособление, как подражание, как аутосуггестия, самовоспитание как формирование рефлекторных механизмов (упражнения, тренировки), как использование рефлексивных механизмов (тренинги) и др.

Приспособление как форма саморазвития чаще всего встречается в дошкольном возрасте.

Акт приспособления — универсальное проявление взаимоотношений организма со средой. С первого дня появления на свет ребёнок уже приспосабливается к матери, семье, затем к группе детсада, классу, а в конце концов

— к обществу. И постепенно бессознательное приспособление к требованиям окружающего мира перерастает в сознательное выполнение своих обязанностей.

Подражание — весьма распространённая форма саморазвития и самосовершенствования личности. Бессознательное подражание — одна из первоначальных форм участия ребёнка в собственном развитии. Сознательное подражание близко к самовоспитанию.

Классификационные параметры технологии Уровень и характер применения: по уровню исполнения — микротехнология, по значению для развития

общества — метатехнология.

Философская основа: психогенная, гуманистическая, коэволюционная. Методологический подход: комплексный, системный, социокультурный.

Ведущие факторы развития: психогенные.

Научная концепция освоения опыта: ассоциативно-рефлекторная + развивающая + аутосуггестивная.

Ориентация на личностные сферы и структуры: СУМ — самоуправляющие механизмы личности.

Характер содержания: обучающе-воспитательный, светский, общеобразовательный, гуманистический.

Вид социально-педагогической деятельности: развивающая, самрразвивающая.

Тип управления учебно-воспитательным процессом: система малых групп + программный.

Преобладающие методы: развивающие + саморазвития. Организационные формы: классно-урочная + клубная + индивидуальная.

Преобладающие средства: авторизованные.

Подход к ребёнку и характеру воспитательных взаимодействий: педагогика сотрудничества, личностно ориентированный подход.

Направление модернизации: альтернативное, природосообразное.

Категория объектов: массовая.

Целевые ориентации

Помочь личности ставить цели своего улучшения и осуществить нравственное и умственное самовоспитание.

Помочь ребёнку осознать происходящие в его психике процессы.

Научить ребёнка осознанно управлять своим развитием.

Вызывать и стимулировать у ребёнка мотивацию на самовоспитание.

Раскрытие перед детьми и подростками возможности самовоспитания и самоперевоспитания.

Обучение детей и подростков методам и приёмам самовоспитания и самообразования.

Стимулирование процесса самовоспитания.

Придание направления процессам самовоспитания: самосовершенствование, нравственность, образование (учение), ЗОЖ, законопослушность, черты характера, воля.

Формирование полезных привычек, НОКТ, качеств самосовершенствующейся личности.

Регулирование взаимоотношений между воспитанниками, между детьми и взрослыми.

Регулирование взаимодействия изменяющегося социального окружения с развивающимся духовным миром личности.

Внутренние цели ребёнка:

Самосовершенствование.

Развитие себя, своего культурного уровня.

Физические тренировки, закаливание.

Воспитание себя для счастья, любви, семьи, творчества, труда, человеколюбия.

Воспитание у себя воли, характера.

Воспитание веры в себя, свои способности, в будущее.

Самоперевоспитание, преодоление недостатков и отрицательных качеств, изживание вредных привычек, пороков.

Концептуальные позиции

♦Личность развивается не только в соответствии с внешними условиями, влиянием среды, но и в соответствии с присущей ей потребностью духовного саморазвития. Личность есть объект и субъект воспитания.

♦Способность к самоизменению заложена в ребёнке как взаимосвязь социального и биологического, физиологического и психического, сознательного и бессознательного, детского и взрослого.

♦Воспитанием можно или ускорить, или замедлить работу ребёнка над собой, направить её, усилить или ослабить.

♦Главное в самовоспитании — его направленность. Отношение личности к себе определяется отношением к миру. Идеал — мощный фактор самовоспитания.

♦Единство процессов воспитания и самовоспитания. Воспитание должно стимулировать самовоспитание.

♦Общечеловеческий характер нравственных ценностей, их приоритет над классовыми и национальными.

♦Учёт возрастных особенностей.

♦Сочетание уважения к ребёнку с требовательностью.

♦Основным показателем сформированности самосознания, который непосредственно влияет на самовоспитание, является объективная самооценка.

♦Системность и последовательность в организации самовоспитания.

Концептуальные позиции по А.И. Кочетову

♦«Я» человека по праву стоит на первом месте среди других ценностей. Это не эгоцентризм, а «Я-концепция» гуманистического мировоззрения Нового мира. Мир входит внутрь духовности человека через его Эго.

♦Любовь — высшая ценность духовности.

♦Творчество — основная форма самопознания и самореализации «Я», своего природного предназначения, сфера духовного вдохновения, условие самораскрытия, саморегулирования и самоутверждения.

♦Интеллект необходим для развития мира чувств и даже для создания самого сложного из них — мира любви.

♦Инстинкт продолжения рода — ведущий инстинкт в мире всего живого, приобретает у человека новые оздоровительно-компенсирующие функции. Эротика выступает как многогранное регулирующее средство, восстанавливающее эмоциональную восприимчивость, радость жизни, снимающую усталость, возрождающую духовную активность, поддерживающую стойкость духа.

♦Конечный результат полезной деятельности любого вида: доставить удовольствие другим своим умом, продуктами труда, своим отношением к людям и делу. Любить себя — любить жизнь во всем её разнообразии.

♦Любая деятельность сегодня — борьба за выживание, идёт ли речь о бизнесе или безработице, качестве продукции или её реализации, увольнении или карьере.

♦Человечеству XXI века грозит эмоциональный и нравственный коллапс, и с этим надо что-то делать.

♦Информация — важнейшее средство управления духовной жизнью молодого человека, универсальное средство воздействия на поведение людей. Информация - ориентирует в мире и в себе, формирует сознание и самосознание, готовит человека к жизненному самоопределению.

♦Умение общаться с информационным пространством — условие эффективного самопознания и самоутверждения человека.

Самопознание. Полностью познать себя можно только в деятельности. (Гёте: «Как можно познать себя? Не путём созерцания, но только путём деятельности. Попробуй исполнять свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть».)

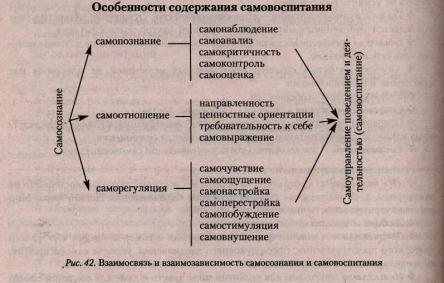

Самопознание как познавательная сторона самосознания связано с пониманием себя как целостной личности. Оно включает самонаблюдение, самоанализ, самокритичность, самоконтроль и самооценку. Все они рассматриваются как своеобразные приёмы (способы), которые в совокупности помогают человеку дать себе объективную характеристику как личности.

Психические состояния личности, выражающиеся в удовлетворённости или не- ] удовлетворённости собой, своим поведением, создают внутреннюю среду, которая в свою очередь сказывается на всех проявлениях человеческого «я». Значит, в каком плане осуществляется самосовершенствование, во многом зависит от связи самопознания и самоотношения. Если личность способна правильно себя оценить, критически и объективно подойти к своим действиям и поступкам, у неё так или иначе возникает потребность в самовоспитании.

Самоконтроль, самооценка, саморефлексия. В науке определена ещё одна зависимость: чем выше уровень развития личности, тем интенсивнее протекают процессы своеобразной обратной связи, т. е. контроль личности за тем, что делается во внешнем мире и внутри себя, становится постоянным и осознанным явлением. При само-

воспитании самоконтроль сопровождается самонаблюдением, самоанализом, саморефлексией, самокритикой, а

также исповедью, покаянием и т.п.

Самоотношение. Все виды отношения к себе в конечном счёте проявляются в требовательности к себе. Её изменение в онтогенезе прослеживается в таблице 9.

|

|

|

|

|

|

Таблица 9 |

Изменение критериев требовательности к себе в различные возрастные периоды |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

Компоненты |

|

Младшие |

|

Младшие |

Старшие - |

Старшеклассники |

требовательности к себе |

|

школьники |

|

подростки |

подростки |

|

|

|

|

|

|

|

|

Недовольство собой на |

|

Осознание сво- |

Преодоление са- |

Взыскательное |

Творческое |

|

основе объективной оценки |

своих |

их недостатков |

мовлюблённос- |

отношение к |

беспокойство |

|

достоинств и недостатков |

|

и неприязнь к |

|

ти и самоуспо- |

себе |

|

|

|

ним |

|

коенности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Принятие по отношению |

|

Точное выпол- |

|

Доброжелатель- |

Единство требо- |

Потребность в |

к себе социальных требо- |

|

нение правил |

|

ное отношение к |

ваний к себе и |

оценке себя с |

ваний |

|

для учащихся и |

критике и требо- |

другим |

позиции идеала |

|

|

|

требований пе- |

ваниям других |

|

|

|

|

|

дагогов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Потребность в качествен- |

|

Старательность |

Добросовестное |

Ответственное |

Потребность в |

|

ном выполнении пору- |

|

при |

|

выполнение сво- |

отношение к |

качественном |

ченного дела, поручения |

|

выполнении |

|

их обязанностей |

своей деятель- |

выполнении ра- |

|

|

поручений, |

|

или |

ности и поведе- |

боты |

|

|

зада- |

|

порученного |

нию товарищей |

|

|

|

ний, |

|

дела |

|

|

|

|

требований |

|

|

|

|

Нетерпимость к имею- |

|

Понимание хо- |

Преодоление не- |

Способность со- |

Борьба с отри- |

|

щимся недостаткам у се- |

|

рошего |

и |

достатков у себя |

противляться |

цательными яв- |

бя и других |

|

плохо- |

|

и других |

дурному влия- |

лениями в соци- |

|

|

го в людях и се- |

|

нию |

альном и лич- |

|

|

|

бе |

|

|

|

ном окружении |

|

|

|

|

|

|

|

Решимость в работе над |

Способность |

Самовоспитание |

Способность к |

Преодоление у |

собой в связи с предъяв- |

преодолевать |

объективной са- |

реализации |

себя трусости, |

ленными требованиями |

неуверенность, |

мооценки |

предъявленных |

воспитание воли |

|

нерешитель- |

|

требований, ак- |

к победе |

|

ность, трусость |

|

тивизация своих |

|

|

|

|

сил и способнос- |

|

|

|

|

тей в труде и |

|

|

|

|

учений |

|

|

|

|

|

|

Самокритичность — объективная оценка результатов деятельности, осознание собственных недостатков, правильное реагирование на справедливую критику в свой адрес.

Два полюса: самокритичность в сочетании с доброжелательным интересом к умственной деятельности других, а с другой стороны — самодовольство и поверхностный скептицизм.

Самолюбие — уважение человека к самому себе как личности, основанное на признании своего достоинства, связано в основном с оценкой своих собственных способностей и возможностей.

Самостоятельность — личная ответственность, уверенность в себе, потребность оценивать через свои убеждения, свой опыт мнения других, умение рассчитывать прежде всего на себя.

Требовательность к себе — строгость, взыскательность, склонность предъявлять к себе высокие требования, основанные на оценке своих возможностей.

Отношение к нравственности существенно меняется также из-за усложнения характера общественных отношений. В этих условиях неизбежно рождается новое отношение к общественным нормам морали, что требует от подрастающего поколения творческого типа нравственных отношений. Собственно, меняется сам нравственный идеал, из которого надо исходить в нравственном воспитании и самовоспитании.

Отсюда и критерии нравственного поведения: качество труда, способность понять другого человека и помочь ему, принципиальность, справедливость в межличностных отношениях, требовательность к себе и другим.

Самоободрение — обращение к самому себе для укрепления веры в себя.

Самоубеждение — убеждение себя в чём-либо путём подбора соответствующих доводов и аргументов. Самоприказ — приказ самому себе — действенный приём для выработки самообладания и умения управлять

собой даже в самых экстремальных условиях.

Разновидностями самовнушения является аутогенная тренировка, самонастрой, самочувствие, самоощущение, самоперестройка, самопобуждение, самостимуляция, самовнушение.

Самоконтроль может быть непреднамеренным (непроизвольным) и преднамеренным (произвольным). Преднамеренный контроль определяется сознательно поставленной целью и имеет важное значение в процессе самовоспитания. Он помогает полнее реализовать программу самовоспитания, не отклоняться от главной цели, не увлекаться другими видами деятельности, корректировать процесс самовоспитания. Самоконтроль помогает воспитать такое важное волевое качество характера, как самостоятельность.

Саморегуляция. Преодолеть трудности, которых никто не может избежать, можно только при упорной, настойчивой, целенаправленной работе над собой.

Если ребёнок воспитал у себя самообладание, т.е. умение владеть собой и регулировать свои психические состояния, он сможет усилием воли снизить уровень эмоционального возбуждения до оптимального.

Особенности организации Ведение дневника. Для организации самовоспитания подросткам и старшеклассникам рекомендуется вести

дневник самонаблюдений. Он содержит разделы: 1) цели жизни; 2) жизненные планы и самовоспитание; 3) профессиональные планы, какие возможности для этого есть, какими развитыми силами и способностями обладаю, что ещё необходимо у себя выработать, чтобы добиться осуществления своей мечты; 4) личные планы: самовоспитание характера: какие волевые качества следует в первую очередь у себя развивать, в какой последовательности, как научиться владеть собой, управлять своим поведением, заставлять себя делать то, что надо, воздерживаться от нежелательных поступков, преодолевать трудности.

Развить самостоятельность помогает составление плана, конспекта изучаемого материала, осмысливание главного содержания, сравнение, сопоставление, установление сходства и различия, самостоятельное формирование собственных выводов на ос1 нове имеющихся знаний. Умение воспитать в себе необходимые качества не приходит само собой. Оно вырабатывается в результате самостоятельной активной мыслительной деятельности.

Средства самовоспитания:

—установка и самоинструкция — катализаторы самовоспитания;

—умение планировать своё время и следить за выполнением плана;

—самокритика;

—рефлексия;

—здоровый образ жизни, занятия физкультурой;

—выбор круга общения;

—режим;

—упражнения;

—труд на общую пользу;

—чередование видов деятельности. Соблюдение:

—правил общения;

—общечеловеческих норм.

Приёмы побуждения к нравственному самовоспитанию со стороны старших (родителей, педагогов): внушение; взвешивание последствий поступка; предостережение; побуждение к добрым делам; мотивированная

рекомендация; выражение отвращения к плохому поступку; поощрение добрых дел и осуждение проступков; авансирование добрых дел доверием;

выражение сомнения; молчаливый укор;

проявление радости и гордости в связи с хорошим поступком;

подчёркнутое уважение; ,

сдерживание бахвальства и укрощение самомнения; высмеивание пороков и недостатков воспитанников на вечерах сатиры и юмора.

Оформляются памятки «Как составить программу самовоспитания», «Как оценить свои успехи в самовоспитании» и др.

Все приёмы побуждения к нравственному самовоспитанию используются в зависимости от ситуации и уровня воспитанности ученика.

Этапы самовоспитания

Наблюдения и дневники самонаблюдения за процессом самовоспитания, теоретический анализ результатов эксперимента, сравнение описаний работы над собой в других исследованиях помогают определить общие этапы самовоспитания (табл. 10).

1-й этап — осознание необходимости работы над собой и определение целей своей жизни. Оно возникает в результате взаимодействия потребности в развитии, целеустремлённости, анализа внутреннего состояния, внешних условий и требований. Когда внутренняя неудовлетворённость соответствует внешним требованиям, стремлению стать лучше, условиям, которые позволяют это сделать, личность остро ощущает необходимость работы над собой. На первом этапе через педагогическое руководство обеспечиваются регулярное самонаблюдение и объективная самооценка, крайне необходимые для начала и хода предстоящего самовоспитания.

2-й этап — Познайте самого себя. Какой я есть. Это диагностический этап, на котором с помощью взрослых ребёнок должен ответить себе на вопросы: каковы мои достоинства; 2) мои недостатки; 3) мои интересы и увлечения; 4) цель моей жизни; 5) отношение к учёбе; 6) отношение к труду; 7) отношение к людям; а затем дать себе объективную самооценку.

3-й этап — выработка программы работы над собой. На этом этапе воспитанник сравнивает «я» в настоящем, «я», каким его хотят видеть другие, и «я», каким представляет себя в будущем. На выработку образца «Каким я должен стать в процессе самовоспитания» важное влияние имеют жизненный опыт, опыт самовоспитания, цели, идеалы, мечты и педагогические образцы жизни, поведения, деятельности других людей. Программа работы над собой оформляется в процессе борьбы мотивов. Наиболее важными при этом являются мотивы, возникающие при отношениях к внешним воздействиям и оценке внутреннего состояния. Здесь ребёнок сталкивается со множеством проблем: что делать в данных условиях, можно ли избежать выполнения новых требований ко мне, что будет, если я не стану другим, что получится, если я перевоспитаюсь, что изменится в моей деятельности и в отношениях ко мне и т.д. Борьба мотивов ведёт к конкретному решению, включающему или исключающему самовоспитание. И только на этой основе составится программа работы над собой.

4-й этап — первичное (пробное) самовоспитание — создание своего образа жизни. Подросток стремится попробовать свои силы в той или иной области, в которой самосовершенствуется, уточняет характер внешних требований, свои силы и возможности, вносит коррективы в программу самовоспитания. На этом этапе всегда много элементов ориентации на коллектив, личность, приспособления и подражания. Самовоспитание выступает как дополнение к ним. Если воспитанник убедится, что может работать над собой, внешние условия подходят, а требования окружающих неизменны, пробное самовоспитание переходит в постоянное.

5-й этап — активное осуществление программы самовоспитания, включая изменение себя и обстоятельств.

В процессе самовоспитания активно работают все программы: «Я в настоящем и я в будущем», «Требования ко мне и требования к себе», «Программа самовоспитания и программа поведения», «Программа деятельности», «Мой образ жизни». Руководство самовоспитанием на этом этапе идёт двумя путями: или изменяются условия, заставляющие воспитанника переоценивать себя, изменять программу самовоспитания, или даётся педагогическая оценка самим усилиям воспитанника (чего добился, каковы успехи, что ещё надо воспитывать у себя в дальнейшем).

6-й этап — завершающий: оценка результатов самовоспитания, интенсивно работают ведущие программы: «Я каким был», «Я как есть», «Я в будущем», «Я и самовоспитание» .

|

|

|

|

|

Таблица 10 |

|

|

Составление программы самовоспитания |

|||

|

|

|

|

||

1-й этап. Определите цель и |

|

2-й этап. Познайте самого |

3-й этап. Определите програм- |

||

смысл своей жизни. |

|

себя. |

му самовоспитания. |

||

Мои нравственные идеалы |

|

Какой я есть |

Каким я дожжен стать |

||

1. |

Девиз жизни. |

|

1. |

Мои достоинства. |

1. Требования ко мне родителей |

2. |

Конечная цель моих стремле- |

|

2. |

Мои недостатки. |

и учителей. |

ний и деятельности. |

|

3. |

Мои интересы и увлечения. |

2. Требования ко мне товари- |

|

3. |

Что люблю в людях и что не- |

|

4. |

Цель моей жизни. |

щей, коллектива. |

навижу. Выбор идеала. |

|

5. |

Отношение к учебе. |

3. Требования к себе с позиций |

|

4. |

Духовные ценности человека |

|

6. |

Отношение к труду. |

идеала и объективной само- |

|

|

|

7. |

Отношение к людям. |

оценки. |

|

|

|

Объективная самооценка |

Программа самовоспитания |

|

|

|

|

|

|

|

4-й этап. Создайте свой образ |

5-й этап. Тренируйте себя, |

6-й этап. Оцените результаты |

||

жизни, пробуйте воспитывать |

вырабатывайте необходимые ка- |

работы над собой, поставьте новые |

||

себя. |

чества, знания, умения, навыки. |

задачи самовоспитания. |

||

Режим |

Тренировки, упражнения |

Самоконтроль |

||

1. |

Распорядок дня. |

1. |

Самообязательства. |

1. Самоанализ и самооценка ра- |

2. |

Бережное отношение ко вре- |

2. |

Задания самому себе на день, |

боты над собой. |

мени. |

неделю, месяц. |

2. Самопоощрение или самона- |

||

3. |

Гигиена труда и отдыха. |

3. |

Самоубеждение. |

казание. |

4. |

Правила жизни |

4. |

Самоприказ |

3. Совершенствование про- |

|

|

|

|

граммы |

|

|

|

|

|

Особенности самообразования как умственного самовоспитания

Основные соображения:

—мотивация самообразования имеет комплексный характер, а поэтому неизбежно через цели и мотивы оно связано с различными видами самовоспитания;

—основные побудительные силы самообразования. — направленность личности, потребность в знаниях и познавательные интересы в их взаимосвязи;

—самообразование характеризуется более высоким уровнем самоуправления умственной деятельностью, поэтому прежде всего требует воспитания культуры умственного труда, самоконтроля и самооценки умственной деятельности;

—самообразование — результат образования, но одновременно это ещё и условие высокого уровня образования, предпосылка успешного овладения профессией.

Если под влиянием обстоятельств жизни и воздействия примера сильного интеллекта, продуманной критики со стороны коллектива удастся снять самодовольство, упрямство и побудить подростка к самокритичности, то преодолеть сами шаблоны в умственной деятельности, конкретные недостатки в механизмах усвоения материала не так уж трудно.

Система работы по подготовке младшего школьника к самообразованию включает в себя:

• развитие познавательных интересов за счёт разнообразной методики обучения с применением наглядности, воздействующей на все органы чувств ребёнка;

•учёт в обучении индивидуальных особенностей младшего школьника таким об разом, чтобы он умел учиться на основе этих своих особенностей (типа памяти, характера восприятия, работоспособности, утомляемости);

•обеспечение каждому школьнику возможностей добиваться успеха в учении, так как ребёнку только то нравится, что он умеет делать, что получается; интерес к учению неотделим от успеха в учении;

•приучение ребёнка к регулярному самостоятельному чтению, обучение культуре чтения.

В подростковом возрасте (7-8-е классы) следует научить школьников культуре чтения нескольких источников, составлять доклады; готовить выступления на уроке на основе самостоятельного изучения литературы, рекомендованной учителем.

Две проблемы в самообразовании старшеклассника сложны: 1) выбор содержания самообразования, определение круга чтения и 2) умение преодолевать встречающиеся трудности.

Прежде всего надо научить школьников работать со словарями, составлять свой словарь понятий и терминов, создавать библиотечку научно-популярной литературы.

Главные мотивы учения и самообразования: развитие своих дарований, способностей и выбор профессии. Стимуляция самообразования определяется мерами учителей, при которых школьник видит, как

совершенствуется его ум, развиваются способности, как он становится интереснее для окружающих, как вследствие этого повышает свою успеваемость, завоёвывает авторитет в глазах сверстников и взрослых. Ведущие стимулы самообразования: практическое значение приобретаемых знаний; наличие положительного примера самообразования тех, кого уважает школьник, кого считает своим идеалом; удовлетворённость результатами самообразования за счёт более высокой успеваемости и развития способностей; помощь учителя тем старшеклассникам, которые испытывают трудности в самообразовании; доверие и уважение к учащимся, регулярно и активно занимающимся самообразованием.

Для стимулирования усилий подростков в самовоспитании широко применяются средства наглядности. Пример:

для воспитания памяти следует создать в классе уголок «Как развивать свою память?». В нём можно оформить разделы «Что ты знаешь о своей памяти?», «Как проверить свою память?», «Советы по развитию памяти», «Знаешь ли ты, что...?».

Для каждого ученика важен свой комплекс стимулов и мотивов, которые обеспечивают устойчивость его самообразовательной работы. Определить этот комплекс для каждого — задача учителей и родителей.

Предтечи, разновидности, последователи

Концепция стимулирования самовоспитания учащихся (П.Н. Осипов, г. Казань). В европейской культуре есть понятие «сам себя сделавший человек», т.е. своими усилиями поднявший себя на высший уровень развития.

♦Саморазвитие — процесс объективный, не зависящий от разума и воли человека. Самовоспитание — процесс изменения человеком самого себя под влиянием сознания и воли. Саморазвитие — первично.

♦Самовоспитание — высшая форма саморазвития. Зрелое самовоспитание предусматривает сознательное и целенаправленное участие человека в разностороннем развитии собственной личности.

♦Движущими силами самовоспитания становятся определённые противоречия: