- •Введение

- •1. Задачи принятия решений, их формализация и автоматизация.

- •1.1Основные понятия

- •1.2 Процесс принятия решений и его модели

- •1.3 Модель в. Врума

- •1.4 Теория принятия решений и исследование операций

- •1.5 Классификация задач принятия решений

- •2. Теория и методы измерений

- •2.1 Оценка вариантов решений. Измерение и шкалы

- •2.2 Виды зависимости между показателями

- •3. Выбор на основе попарного сравнения вариантов

- •3.1 Определение и свойства бинарных отношений

- •0 , В противном случае

- •3.2 Классификация бинарных отношений

- •3.3 Формализация понятия наилучшего элемента

- •Влияние изменения параметров зпр на статус альтернативы

- •4. Функции ценности, полезности и выбора

- •4.1Функции ценности

- •1.Проверка независимости

- •4.3 Стохастическое доминирование

- •4.4 Функции выбора

- •5.Принятие решений в условиях многокритериальности

- •5.1 Источники многокритериальности в зпр в управлении экономикой

- •5.2 Пример процедуры - процедура Михайловского

- •5.3 ПроцедураЗайонца - Валлениуса

- •5.4 Метод электра.

- •6. Нечёткие задачи оптимизации

- •Литература

- •Содержание

1.Проверка независимости

по предпочтению

2 .Выбор

вида ФЦ

.Выбор

вида ФЦ

3.Построение частных ФЦ

4 .Нахождение

шкалирующих

.Нахождение

шкалирующих

коэффициентов

5.Проверка согласованности

Рис.9

4.2 Функция полезности

Сразу обозначим область нашего дальнейшего анализа: это задача принятия решения (ЗПР) в условиях риска (в отличие от ФЦ, которая является ЗПР в условиях определенности). Более конкретно, мы переходим к рассмотрению следующей ЗПР:

Имеется совокупность альтернатив (действий) - a,a, ... и совокупность исходов: x1, .... xn, причём исходы перенумерованы так, что x1 x2x3 ... xn, где - символ бинарного отношения «хуже».

Если бы каждое действие приводило ко вполне определенному последствию (исходу), то проблема выбора наилучшего действия при наличии данной ранжировки исходов не стояла бы. Однако в наших условиях каждому действию а соответствует лишь определённое распределение вероятностей на множество исходов. Какое действие выбрать? Т.н. «классическая теория полезности», разработанная фон Нейманом и Моргенштерном, предлагает следующий путь:

Допустим, i ЛПР оценивает как эквивалентные 2 такие альтернативные возможности:

1.Получить xi наверняка (т.е. с вероятностью 1).

2.Получить xN (лучший исход) с вероятностью i и xi (худший) с вероятностью 1-i,

т.е. мы каким то образом, на основе анализа систем предпочтений ЛПР подобрали такие значения i. Если ЛПР действует разумно и последовательно (говорят, что его поведение является согласованным), то, очевидно n=1, i=0 и, кроме того,

1 2 n

Таким образом каждому исходу xi поставлена в соответствие некоторая числовая оценка i, называемая его полезностью.

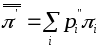

Сравним теперь 2 альтернативы (действия) a и а, порождающие вероятности Pi и Pi соответственно на множестве исходов {xi}. Подсчитаем величины:

![]() и

и

,

,

которые

естественно называть оценками ожидаемой

полезности

в случае выбора каждой из альтернатив.

ТП утверждает, что следует выбрать ту

альтернативу, у которой ожидаемая

полезность - больше. Обоснование таково.

Действия а

эквивалентны представлению ЛПР

![]() шансов

захn

и

шансов

захn

и

![]() шансов

заx1.

Аналогично для а.

шансов

заx1.

Аналогично для а.

Заметим также, что если преобразовать i в ui при помощи положительного линейного преобразования

ui = a + bi, b>0,

то

![]() ,

,

т.е. оценка ui будет точно так же упорядочивать альтернативы по ожидаемой полезности. Если же сделать произвольное монотонное преобразование, то упорядочение нарушится, стало быть, полезность, в отличие от ценности, - есть качественный показатель и измеряется в шкале интервалов.

Теперь мы в состоянии дать определение ФП: это такая функция u(x), что u(x)=полезность x, x.

Важнейшими в теории полезности являются понятия монотонности, лотереи, детерминированного эквивалента.

Одномерная ФП монотонно возрастающая, если x1>x2 u(x1) u(x2).

Под лотереей в ТП понимается ситуация, в которой исход x1 возможен с вероятностью p1, x2-p2 и т.д.

Детерминированным

эквивалентом

лотереи называется величина

![]() такая, что ЛПР безразлично в выборе

между участием в лотерее и получением

такая, что ЛПР безразлично в выборе

между участием в лотерее и получением![]() наверняка. Заметим, что лотереи с двумя

исходами уже были предметом нашего

анализа.

наверняка. Заметим, что лотереи с двумя

исходами уже были предметом нашего

анализа.

Ожидаемый

выигрыш

в лотерее:

![]() .

.

Ожидаемая

полезность

лотереи:

![]() .

.

Определение.

ЛПР не склонен к риску, если предпочитает получить наверняка ожидаемый выигрыш в любой не вырождённой лотерее участию в этой лотерее:

.

(4.1)

.

(4.1)

Теорема [2, с.149]. Принимающий решение не склонен к риску тогда и только тогда, когда его функция полезности вогнута.

Доказательство.

Необходимость.

Из (4.1) имеем: (для лотереи x1-p, x2-(1-p)).

u[px1 + (1-p)x2] > p(x1) + (1-p)u(x2), для 0<p<1,

что есть определение строгой вогнутости Иллюстрация этого положения представлена на рис.10.

u

Рис.10

Д остаточность.

(Доказательство справедливо при конечном

числе исходов).

остаточность.

(Доказательство справедливо при конечном

числе исходов).

Рассмотрим

произвольную лотерею хi

pi,

i

=

![]() ,

где

m

-

число

исходов.

,

где

m

-

число

исходов.

Тогда в силу вогнутости u()

,

,

что эквивалентно (4.1). (Условие х гарантируется выбором pi).

Следствие. ЛПР, который предпочитает получение наверняка ожидаемого выигрыша любой лотереи 50-50 <х1,х2> участию в самой лотерее, не склонен к риску.

Определение. Две функции полезности u1 и u2 стратегически эквивалентны (u1u2) тогда и только тогда, когда они одинаково упорядочивают по предпочтительности любые две лотереи. Мы уже видели (когда формировали вывод о том, что полезность есть количественная характеристика и измеряется в шкале интервалов), что если u1 = a+bu2, то u1u2. Центральное значение в ТП имеет тот факт, что верно и обратное.

Теорема. [2., с.145]. Если u1u2 то a,b: u1(х) = a + bu2(x), x.

Доказательство

Пусть х[x,x*], причём х<x*,,x> (т.е. x*- с вероятностью , x- с вероятностью 1-). Эквивалентность установлена ЛПР. Отсюда:

ui(x)

= ui

(x*)

+ (1-)ui

(x),

i

=

![]() .

(4.2)

.

(4.2)

Положим в этом равенстве i=2, и решим полученное уравнение относительно :

.

.

Подставив теперь полученное значение в уравнение (4.2) при i=1:

и

окончательно имеем

и

окончательно имеем

,

,

что и требовалось доказать.

Мы уже ответили на вопрос о целях построения ФП и её единственности. (по аналогии с тем, как это было сделано нами для ФЦ). Теперь обсудим, какими же свойствами должно обладать отношение предпочтений ЛПР, чтобы ФП существовала. Совокупность этих условий обычно называется аксиомами теории полезности. Они по-разному формируются различными авторами. В любом случае речь идёт о положениях, которые не могут быть доказаны математически внутри ТП, но могут быть в ряде случаев (возможно - косвенно) проверены экспериментально. Сформулируем эти аксиомы, следуя классической работе Льюса и Райфы [4].

Аксиома 1 Отношение предпочтения ЛПР (нестрогого) на множестве альтернатив полно.

Аксиома 2 (о приведении составных лотерей). Любая составная лотерея равноценна простой лотерее, имеющей исходы х1,х2, ... ,хn, вероятность которых вычисляется согласно обычным правилам теории вероятности:

если

L(i)

= (p![]() x1,

p

x1,

p![]() x2,

....., p

x2,

....., p![]() xn),

i = [1,s],

xn),

i = [1,s],

то

(q1L(1), q2L(2), ... , qsL(s)) (p1x1, p2x2, ... , pnxn), где

pi= q1pi(1) + q2pi(2) + ... + qspi(s).

Аксиома 3 (аксиома непрерывности).

Всякий исход хi равноценен лотерее [(1-i)x1, ixn] (т.е. соответствующее значение i).

Аксиома 4 (аксиома эквивалентности). В любой лотерее входящий в неё с положительной вероятностью исход xi можно заменить на эквивалентную ему лотерею [(1-i)x1, ixn].

Аксиома 5 (аксиома транзитивности). Отношение предпочтения на множестве альтернатив транзитивно.

Аксиома 6 (аксиома монотонности).

[px1,

(1-p)xn]

![]() [px1,

(1-p)xn]

pp.

[px1,

(1-p)xn]

pp.

В этих предположениях справедлива следующая теорема:

Если отношение нестрогого предпочтения ЛПР удовлетворяет аксиомам 1-6, то числа ui для исходов xi: для двух лотерей L(1) L(2) соотношение средних значений pi(1)ui и pi(2)ui отражает предпочтительность лотерей.

Интересной модификацией рассмотренных нами соотношений является ситуация, в которой ЛПР обладает некоторым начальным уровнем (благосостояния) [8]. Обозначим его w0. Введение этого параметра в анализ совершенно естественно: жизнь не начинается с нуля при принятии очередного решения и следует ожидать, что величина может повлиять на поведение ЛПР. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Напомним, что детерминированный эквивалент лотереи х* мы определили соотношением:

![]() .

.

Теперь это соотношение примет у нас такой вид:

![]() .

.

Заметим, что w=w0+x - это величина (важно, что не оценка!) благосостояния ЛПР после реализации лотереи, т.е. следствие этой лотереи. Поэтому и w* целесообразно представить в виде:

w*=w0+pa.

Что же такое pa? Участие в лотерее для ЛПР эквивалентно получению w* наверняка. w0 у ЛПР уже есть (т.е. тоже наверняка!). Иначе говоря, возможность участия в лотерее увеличивает благосостояние ЛПР на pa. Теперь ясно, что, если ЛПР будет предложено продать своё право на участие в лотерее, то минимальная цена, за которую ЛПР согласен это сделать, равна как раз pa. Т.е. pa - продажная цена лотереи. (отсюда и обозначение pa = asking price).

Рассмотрим теперь противоположную ситуацию. Пусть ЛПР предлагают не продать, а купить право на участие в лотерее. Какую максимальную цену он будет готов заплатить? У нас уже есть схема получения ответа на этот вопрос. Результат покупки лотереи (разумеется, случайный) для ЛПР имеет вид:

w0+x-pb, (pb - цена покупки=«bid price» лотереи).

Ожидаемая полезность этого результата должна быть как минимум не хуже (не меньше) полезности первоначального состояния w0.

Получим:

![]() .

.

Теперь поставим вопрос: как соотносится между собой рa и рb? Заметим, что при w0=0 мы получим такие соотношения:

Как видно, даже в этом, казалось бы, простейшем случае не вполне ясно соотношение рa и рb, т.е. выполняется ли интуитивно привлекательное предположение о том, что

рa>рb.

Ответ на поставленный вопрос требует введения ряда новых понятий, к которым мы и переходим. Сейчас же лишь отметим, что возможно рa<0. Это означает, что ЛПР готов доплачивать за то, чтобы не участвовать в лотерее (по смыслу такое поведение ЛПР эквивалентно страхованию). Если рb<0, то величина рb есть компенсация ЛПР за принимаемый на себя риск.

Для решения вопроса о соотношении pa и pb нам понадобится еще одно понятие, впервые появившееся в знаменитых работах К.Эрроу и Дж.Пратта 64-65 годов. Повторим их рассуждения. Исходным пунктом возьмем уже знакомое нам уравнение для определения эквивалента и цены продажи:

![]() .

.

Попробуем решить это уравнение относительно pa в общем виде, но приближенно, заменив выражение в левой и правой частях их аппроксимациями - разложениями в ряд Тейлора.

,

где

,

где

=E(x) - (эта величина предполагается известной).

Для аппроксимации подынтегрального выражения в правой части воспользуемся разложением в ряд Тейлора до второго порядка. Целесообразность такой несимметричной трактовки левой и правой частей определяется тем, что отдельные значения х будут заметно больше отклоняться от , чем pa от . Имеем:

Подставим

это выражение под интеграл

в правой части. Учтем, что при этом:

Подставим

это выражение под интеграл

в правой части. Учтем, что при этом:

Уравнение наше примет такой вид:

![]() ,

,

отсюда

или, вспомнив, что pa- = ( - премия за риск)

.

.

Выражение в квадратных скобках называется степенью абсолютной несклонности к риску (Aa). Отметим, что, если ЛПР нейтрален по отношению к риску (т.е. u - линейна), то Aa=0. Aa не меняется при произвольном линейном преобразовании функции полезности.

Теперь мы в состоянии доказать следующую теорему о соотношении pa и pb.

Теорема о pa и pb [8].

Если абсолютная несклонность к риску есть убывающая функция своего аргумента, то либо 0<pb<pa, либо 0>pb>pa.

Если абсолютная несклонность к риску есть возрастающая функция, то либо 0<pa<pb, либо 0>pa>pb.

Если абсолютная несклонность к риску = const, то pa=pb.

Доказательство:

1). Докажем, если pа>0 pb>0. Из определений pa и pb имеем:

![]()

При этом, с учетом того, что pa и pb являются неявными функциями от начального уровня благосостояния и лотереи, мы можем записать

![]()

Если pа>0, то из возрастания функции полезности по своему аргументу следует

![]() ,

а отсюда

,

а отсюда

![]() .

.

Поскольку pb зависит от распределения х и для всех х при вычислении математического ожидания в правой части принимает одно и то же значение, то последнее неравенство возможно только при pb>0.

Лотерею в правой части уравнения (*) можно рассматривать как лотерею х для ЛПР с начальным уровнем благосостояния w0-pb(w0,x). Запишем для нее уравнение для определения цены продажи.

![]()

![]() .

.

Отсюда

![]() .

.

Сопоставим

![]() и

и

![]() ,

в предположении, что

,

в предположении, что

![]() .

Как мы уже знаем, при этом

.

Как мы уже знаем, при этом

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() есть продажная цена лотереи х

при начальном уровне благосостояния

меньшем

чем w0.

Если абсолютная несклонность к риску

убывает, то

есть продажная цена лотереи х

при начальном уровне благосостояния

меньшем

чем w0.

Если абсолютная несклонность к риску

убывает, то

![]() ,

,

и таким образом

![]() .

.

Другие части теоремы доказываются аналогично.

С концепцией компенсации за риск связано важнейшее для рассматриваемой нами теории понятие премии за риск. Формально определение таково. Премия за риск есть:

= E(x)-рa,

т.е. разница между математическим ожиданием исхода и процентной ценой лотереи.

Справедлива следующая теорема о премии за риск.

Если функция полезности ЛПР монотонно возрастает и выпукла вверх (вниз), то премия за риск даже этого ЛПР в любой лотерее положительна (отрицательна).

Доказательство этой теоремы основывается на т.н. лемме Енсена, которую мы приведём здесь без доказательства (далее E[] - символ оператора математического ожидания):

Если y есть случайная переменная и f(y)- строго выпуклая вверх функция, то

Е[f(y)]<f(E[y]).

Если же f(y) выпукла вниз, знак неравенства меняется на противоположный, т.е. Е[f(y)]>f[E(y)].

Итак, пусть функция полезности ЛПР u() монотонно возрастает и выпукла вверх. Тогда из неравенства Енсена получим:

[u(w0+x)]<u(E[w0+x]) = u(w0+E[x]).

Но для детерминированного эквивалента w*

u(w*)=E[u(w0+x)],

отсюда

u(w*)<u(w0+E[x]).

Поскольку u() монотонно возрастает, последнее возможно только при условии, что

w*<w0+E[x],

т.е. w*-w0<E[x].

w*=w0-pa,

pa<E[x],

т.е. >0.

Изучим теперь вопрос о том, чем определяется вид (или тип) функции полезности. Изложение будем вести на примере двухфакторных функций полезности. Обобщение на случай большого числа факторов очевидно.

Пусть

2

фактора

y0yy*

и

z0zz*.

Найдём

для лотереи 50-50 вида (y1,z0),(y2,z0)

детерминированный

эквивалент вида (![]() ,z0).

Если

,z0).

Если

![]() при этом не зависит отz0

(а

зависит только от y1

и

y2),

то говорят, что у

не зависит по полезности от z.

при этом не зависит отz0

(а

зависит только от y1

и

y2),

то говорят, что у

не зависит по полезности от z.

Иначе говоря, условные функции полезности u (,z0) и u(,z) стратегически эквивалентны. Из доказанной нами теоремы следует, что

u(y, z) = g(z) + h(z)u(y,z0). (4.3)

Это соотношение является ключевым для доказательства следующего положения о виде ФП:

Теорема [2., c.225]. Если Y и Z взаимонезависимы по полезности, то ФП от двух аргументовY и Z является полилинейной, т.е. может быть представлена в виде

u(y, z) = u(y,z0) + ku(y,z0)u(y0,z)

или

u(y, z) = kyuy(y) + kzuz(z) + kyzuy(y)u2(z),

где

1) u(y0,z0)=0, u(y*, z*) =1.

2) uy(y0)=0, uy(y*)=1.

u(z0)=0, uz(z*)=1.

3) ky+kz+kyz=1.

Доказательство.

Из (4.3) при y=y0 получим: u(y0,z)=g(z)+h(z) u(y0,z0) т.е. u(y0,z)=g(z)

Поскольку g(z) и h(z) параметрически зависят от Z0 и НЕ зависят от у, то полученное выражение для g(z) можно использовать для вычисления u(y1,z), где y1y0:

u(y1,z)= u(y0,z)+h(z)u(y1,z0).

Отсюда получим

![]() .

.

Подставляя теперь выражение для g(z) и h(z) в (4.3), получим:

.

.

Аналогично может быть получено симметричное выражение (исходя теперь из предположения, что Z не зависит по полезности от Y)

.

.

Используем последнее уравнение для вычисления u(y1,z), входящего в предшествующее, и подставим его туда:

т.е. мы получим первое из требуемых представлений u(y,z) Введём теперь функции uy() и uz() в соответствии со следующими условиями:

и определим

![]() .

.

Получим второе требуемое представление для u(y,z). Доказательство (3)-го условия теоремы получается прямой подставкой в только что полученное представление для u(z,y) значений y=y* и z=z*.