- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •I. МОРФОЛОГИЯ ЛЕСА

- •1. Лесоведение как дисциплина и наука. Понятие о лесе

- •2. Морфология леса

- •II. ЭКОЛОГИЯ ЛЕСА

- •1. Экологические факторы в жизни леса

- •2. Общее влияние климата на леса и их распространение

- •3. Лесоводственное значение тепла

- •1. Роль света в жизни леса и уровни светолюбия пород.

- •2. Влияние леса на световой режим под пологом

- •1. Роль влаги в жизни леса и уровни влаголюбия пород

- •2. Адаптация древесных пород к условиям увлажнения

- •3. Уравнение водного баланса

- •4. Влияние леса на различные статьи водного баланса.

- •5. Классификации лесов по водоохранно-защитным свойствам

- •1. Лесоводственное значение почвы

- •2. Азотное и зольное питание леса. Химические элементы в жизни древесных растений

- •3. Круговорот минеральных веществ

- •4. Влияние леса на почву. Основные положения

- •5. Лесохозяйственные приемы улучшения почв

- •1. Влияние ветра на лес и меры борьбы с его вредным влиянием

- •2. Влияние леса на ветер

- •1. Способы и сущность естественного возобновления леса

- •2. Этапы семенного возобновления леса

- •3. Порослевое возобновление

- •4. Сравнительная оценка семенного и порослевого возобновления леса

- •5. Меры содействия естественному возобновлению леса

- •6. Методика учета и оценки естественного возобновления леса

- •2. Причины и закономерности становления различных возрастных структур древостоя.

- •3. Этапы развития лесов в продолжение жизни одного поколения

- •1. Общее понятие о смене пород

- •2. Учение о смене пород Г.Ф.Морозова

- •3. Классификация смен пород

- •4. Примеры смены пород

- •5. Оценка смен пород

- •IV. ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА

- •1. Истоки лесной типологии

- •2. Значение лесной типологии

- •1. Типологические концепции В.Н. Сукачева

- •2. Типологические концепции П.С. Погребняка

- •1. Типологическая характеристика сосновых лесов

- •2. Типологическая характеристика еловых лесов

- •1. Экологические условия пойм

- •2. Классификация типов пойменных лесов А. К. Денисова

- •3. Типологическая характеристика пойменных лесов

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •Список литературы

Лекция 14.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В. Н. СУКАЧЕВА И П. С. ПОГРЕБНЯКА

1. Типологические концепции В. Н. Сукачева. 2. Типологические концепции П. С. Погребняка.

1. Типологические концепции В.Н. Сукачева

Тип леса по В. Н. Сукачеву – «…это объединение участков леса

(то есть отдельных лесных биогеоценозов), однородных по составу древесных пород, по другим ярусам растительности и фауне, по микробному населению, по климатическим, почвенно-грунтовым и гидрологическим условиям, по взаимоотношениям между растениями и средой, по внутрибиогеоценотическому и межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией, по восстановительным процессам и по направлению смен в них. Эта однородность свойств компонентов биогеоценозов и свойств биогеоценозов в целом, объединяемых в один тип, требует при одинаковых экономических условиях применения и однородных лесохозяйственных мероприя-

тий». (Избр. труды. Т. 1. – М., 1972, с. 345).

И. С. Мелехов (2005) отмечает, что это определение отражает биогеоценотический подход, биогеоценотическую природу типа леса. В. Н. Сукачев принимает во внимание все компоненты леса, увязывая их между собой и лесорастительными условиями. В отличие от украинской школы, тип леса, по Сукачеву, устанавливается только для покрытой лесом площади. Территории или участки, не занятые лесной древесной растительностью, но предназначаемые под нее, могут разделяться на типы лесорастительных условий.

Под типом лесорастительных условий В. Н. Сукачев понимает объ-

единение участков территории, отличающихся однородной лесорастительной способностью, то есть имеющих однородный комплекс действующих на растительность природных (климатических и почвенногрунтовых) факторов. При этом допускается, что в пределах одного и того же типа лесорастительных условий может быть несколько типов леса, а каждому типу леса присущ свой комплекс почвенноклиматических условий, поскольку они зависят от растительности.

В процессе изучения типов леса выработан ряд простых критериев. Как отмечает В. Н. Сукачев, самую первоначальную помощь может оказать анализ рельефа, хотя он и не входит в состав компонентов биогеоценоза. В условиях же однородного рельефа наиболее показательный признак однородности биогеоценоза - однородность почвы и рас-

120

тительного покрова. Из этих двух показателей В. Н. Сукачев по наглядности отдает предпочтение растительности.

Это не означает, конечно, что почва не принимается во внимание, напротив, она включается и в характеристику типа леса, и в определенном выражении является его классификационным признаком. Здесь речь идет о показательности территориальных границ биогеоценоза. В этом отношении имеется определенная сопряженность между фитоценозом и биогеоценозом: границы каждого в отдельности биогеоценоза определяются, как правило, границами фитоценоза (В. Н. Сукачев. Избр. труды. Т.

1. – М., 1972, С. 342).

Фитоценоз имеет особенно большое значение для образования биогеоценоза. При этом в условиях леса наиболее значительна роль древостоя как важнейшей составной части лесного фитоценоза. Соответствующую роль играют и другие компоненты фитоценоза. Вот почему при выделении лесного биогеоценоза за основу можно принимать границы лесного фитоценоза.

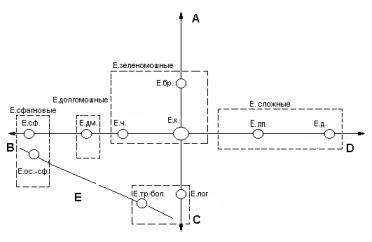

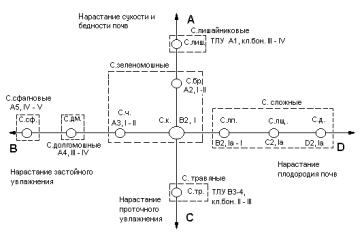

В. Н. Сукачев типы еловых и сосновых лесов располагает на осях координат (рис. 8). К месту пересечения координат В. Н. Сукачев приурочивает почвенные условия, более или менее достаточно обеспечивающие лесную растительность необходимыми минеральными солями, влажностью и кислородом. Здесь представлены суглинистые или песчанистые почвы с хорошим дренажем и аэрацией.

Е.травяно-болотные

Рис. 8. Система рядов типов еловых лесов по В. Н. Сукачеву

От центра координат, где расположен ельник кисличный (Е.к.), по оси абсцисс влево возрастает застойное избыточное увлажнение,

121

уменьшается количество доступного растениям кислорода и минеральных веществ. Здесь по мере нарастания увлажнения в насаждениях происходят изменения как в живом напочвенном покрове, так и в древостое. Снижается класс бонитета, и типы леса меняются от ельника черничного (Е.ч.) к ельнику долгомошному (Е.дм) и далее к ельнику сфагновому (Е.сф.).

По ординате вверх нарастает сухость почвы и их бедность минеральными веществами. Здесь происходит постепенный переход от ельника кисличного к ельнику брусничному (Е.бр.). Для этой оси характерны бедные почвы.

По ординате вниз располагаются почвы с избыточным проточным увлажнением, обеспеченные питательными веществами и кислородом. Здесь В. Н. Сукачев показывает два типа еловых лесов – ельник приручейный (Е.лог) и ельник травяно-болотный (Е.тр.-бол.).

По абсциссе вправо располагаются плодородные суглинистые, хорошо дренированные почвы, где располагаются два типа ельников – ельник липовый (Е.лп.) и ельник дубовый (Е.д.).

Построенные по этим рядам типы леса объединяются в группы. Данные различия отражаются на характере типов леса в целом и их составных частях, в том числе на напочвенном покрове, который во многих случаях может служить их индикатором. Схема типов леса с еловым древостоем отличается от схемы типов леса с сосновым древостоем, хотя они и занимают одно и то же положение в приведенной системе координат.

В. Н. Сукачев так же, как и П. С. Погребняк, разделяет типы леса на коренные и производные. Ельники обычно коренные типы; сосняки - производные от них, за исключением сухих сосняков лишайниковых (С.лш.) и сосняков сфагновых (С.сф.).

В.Н. Сукачев подчеркивал, что число типов леса, представленное в схемах, не исчерпывает всего многообразия типов леса, имеющихся в природе. По мере их изучения число типов леса возрастает, и каждому из них находится соответствующее место в классификационной схеме.

Производные типы в классификационной схеме В. Н. Сукачева - сосняки кисличный, черничный, брусничный и другие - являются пер- вично-производными, заменившими в результате каких-то внешних причин (пожара, сплошной рубки и пр.), соответственно, ельник кисличный, черничный, брусничный и т.д. Если же в первичнопроизводном типе леса под влиянием внешних факторов происходят существенные изменения, то возникает вторично-производный тип.

Более подробную характеристику сосновым и еловым типам леса мы дадим ниже, после изложения типологических концепций экологического направления в лесной типологии П. С. Погребняка.

122

2. Типологические концепции П.С. Погребняка

Наилучшим образом с типологическими концепциями П. С. Погребняка можно ознакомиться в его монографической работе «Основы лесной типологии» (Киев, 1955). Приведем полностью подразделы 12 и 13 из главы 3 этой работы (с.190-197), характеризующей эдафическую сетку.

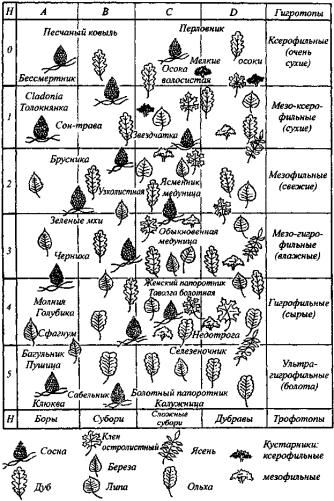

«Эдафическая сетка (классификационная система) типов леса и местообитаний (рис. 9) наглядно иллюстрирует те черты сходства и различия лесов, которые вызваны эдафическими особенностями местообитаний. В своем внешнем выражении эта классификация не более чем «сетка», «диаграмма», «шкала». При этом внешняя форма служит только для того, чтобы наглядно показать единство двух классификационных ординат, лежащих в основе эдафического замещения: 1) ординаты трофности (трофогенное замещение) и 2) ординаты увлажнения (гигрогенное замещение) или, другими словами, показать единство сходства и различия лесов при их изменениях, обязанных количественным изменениям химических условий плодородия почв (трофности) и увлажнения.

Ряд участков леса (местообитаний), расположенных по количественным степеням трофности (богатства), может быть назван трофогенным, порожденным различиями в количестве питательных веществ почвы. Отдельные члены этого ряда (А, В, С, D) называются трофотопами (участки леса, местообитания которых имеют одинаковое в своих пределах и отличающееся от других почвенное плодородие).

Соответственно этому, ряды местообитаний, расположенные по количественным степеням увлажнения, называются гигрогенными. Отдельные члены гигрогенного ряда — 0, 1, 2, 3, 4, 5 — называются гиг-

ротопами.

Классификация предполагает, что каждый участок леса является одновременно и трофо-, и гигротопом и по существу эти две классификационные единицы представляют собой лишь две стороны одного и того же местообитания — эдатопа (лесные участки одинаковых эдафических условий). Следовательно, упомянутую двумерную классификационную

систему следует признать «эдафической сеткой», или «сеткой эдатопов».

Отдельная классификационная единица — эдатоп (например, В2) представляет собой единство трофотопа («В») и гигротопа («2»). Классификация дает меру почвенного (эдафического) плодородия местообитаний, исходя из их лесорастительного эффекта (индикаторов) как решающего критерия для оценки (определения) эдатопа в единстве двух упомянутых его сторон - почвенного плодородия и увлажнения.

123

Рис. 9. Эдафическая сетка (классификационная схема) типов леса. Нанесены условные знаки древесных пород и названия более распространенных представителей живого напочвенного покрова, характерных для Полесья и лесостепи (по П.С.Погребняку, 1955).

СОДЕРЖАНИЕ ТРОФОТОПОВ

«A» - боры. Растительность олиготрофная (сосна, береза, можжевельники, брусника, черника и т. п.), невысокой производительности. Борам соответствуют крайне бедные почвенные условия, обычно песча-

124

ные, иногда более глинистые почвы с укороченной ризосферой, обусловливающей (наряду со скелетностью) их бедность. Сюда же относятся и торфяные почвы, возникающие в результате заболачивания по сфагновому (верховому) типу.

«B» - субори. Растительность из упомянутых выше боровых олиготрофов с примесью мезотрофов (дуб, ель, ольха, рябина, орляк, буквица и др.) с преобладанием первых. Им соответствуют относительно бедные по почвенному плодородию (трофности) местообитания. Почвы

— глинистые пески или пески с супесчаными и суглинистыми прослойками небольшой мощности или с более мощными прослойками, но залегающими глубоко. В других случаях почвы супесчаные и суглинистые, небольшой мощности, в том числе скелетные на горных склонах. Сюда относятся также торфяные почвы переходного (от верхового к низинному) заболачивания.

«C» - сложные субори, сугрудки, судубравы, сурамени и др. Расти-

тельность из олиго-, мезо- и мегатрофов, причем более мощно развитые растения относятся главным образом к первым двум категориям, а растения более мелкие (нижние древесные ярусы, травяной покров) относятся преимущественно к последним двум категориям трофности. Им соответствуют относительно богатые по «трофности» местообитания. Почвы - супеси, иногда пески с прослойками супесей и суглинков; прослойки в этом случае более крупные или расположены выше (вдоль профиля), чем в трофотопах «В». Нередко встречаются суглинки небольшой мощности или более глубокие, но с укороченной ризосферой (не более 0,5…1 м), менее богатые торфяные почвы низинных болот.

«D» - дубравы, груды, рамени. Растительность коренных насаждений с преобладающим количеством мегатрофов; мезотрофы (дуб, ель, ольха) встречаются лишь в верхних древесных ярусах; нижние ярусы (подлесок, покров) состоят исключительно из мегатрофов. Им соответствуют наиболее плодородные местообитания. Почвы - суглинки, глины с мощной ризосферой (более 0,5…1 м), реже - песчаные и супесчаные, неглубоко (0,5..1 м) подстилаемые хорошо доступными для корней суглинками и глинами, иногда - песчаные и супесчаные почвы с близким горизонтом проточных «минерализованных» (но не засоленных) грунтовых вод. Сюда же относятся торфяные почвы наиболее богатых низинных болот.

ОПИСАНИЕ ГИГРОТОПОВ

«0» - крайне сухие местообитания (лесостепь). Сухость их в случае невлагоемких песчаных почв обязана глубокому залеганию уровня грунтовых вод, в случае более глинистых - сухости климата или большому

125

поверхностному стоку (склоны), сильному испарению (южные экспозиции, открытые ветроударные местоположения), малой общей влагоемкости почвы (мелкие и скелетные глинистые почвы горных склонов).

Для них характерна растительность низких бонитетов из засухоустойчивых древесных пород и других растений-ксерофитов: сосна, дуб черешчатый, груша, грабинник, можжевельники, степные кустарники; в покрове - лишайники, бессмертник, перистые ковыли, полыни, ряд толстянковых и т. п.

Под более тенистыми лиственными насаждениями травянистая растительность мезо-ксерофильного характера: здездчатка, волосистая осо-

ка и более мелкие осоки — Carex Michelii, С. divulsa, С. pediformis и др.

Сплошным вырубкам свойственно крайнее иссушение поверхностного слоя почвы и формирование покрова по типу сухой степи.

«1» - сухие местообитания (в зоне хвойно-широколиственных). Су-

хость их обязана тем же причинам, что и в крайне сухих гигротопах, только здесь условия слагаются на уровне несколько лучшего увлажнения.

Состав растений - перечисленные выше засухоустойчивые древесные породы, растущие здесь лучше, а также относительно засухоустойчивые – клен остролистный, берест, ильм, граб, липа, а при более мягком климате также и бук. Леса отличаются низкими бонитетами, однако более высокими, чем в предыдущем гигротопе, примерно на один класс бонитета.

В подлеске, и особенно в покрове, наряду с упомянутыми для «0» ксерофитами встречаются и более засухоустойчивые мезофиты (ксеромезофиты): толокнянка, вереск, сон-трава, а под более затененным пологом, и особенно на более влагоемких глинистых почвах, типичные мезофиты, которые мы перечисляем ниже.

Сплошным вырубкам свойственны те же явления, что и в предыдущем гигротопе.

«2» - свежие местообитания. Увлажнение их оптимально для многих древесных пород.

Всостав древостоев - сосна, дуб, береза повислая, граб, клен, ясень, бук, пихта, лиственница и другие породы, достигающие здесь наивысшей производительности.

Вподлеске и покрове - господство мезофитов. Ксерофитов мало или нет совсем.

Впокрове боров и суборей - зеленые мхи, брусника, грушанки, орляк, медуница узколистная и многие другие.

Вподлеске более плодородных местообитаний (наряду с видами, составлявшими фон в «0» и «1», - волосистой осокой и звездчаткой, по сте-

126

пени обилия уходящими здесь в подчинение) господствует лещина, в покрове - сныть, ясменник, медуница широколистная, мужской папоротник.

Уровень грунтовых вод (по крайней мере, верховодки) в песчаных почвах на глубине 2…4 м, в суглинистых глубже 4…5 м и чаще всего за пределами корнедоступной толщи. Сравнительно высокое увлажнение местообитаний осуществляется на глинистых почвах свежих гигротопов за счет более влажных климатических условий, уменьшения поверхностного стока с данного участка или поступления его на данный участок со стороны, уменьшения испарения (защищенные рельефом понижения), увеличения общей влагоемкости почвы, более полного проникновения в почву зимних осадков благодаря свойственной данному климату устойчивой зиме и, в последнюю очередь, за счет грунтовых вод, обычно недоступных корням в этих условиях. Изреженным древостоям и вырубкам в более сухом климате свойственна ксерофитизация растительности и иссушение поверхностного слоя почвы.

«3» - влажные местообитания. Увлажнение их оптимально для дуба позднего, ели, осины, пушистой березы, ильмовых, черемухи и других пород.

Вподлеске и особенно в покрове - мезофиты, мезо-гигрофиты и частично гигрофиты.

Впокрове боров и суборей господствуют черника, молиния, лапчатка, вербейник, кукушкин лен. В более плодородных местообитаниях - лесной чистец, крапива, иногда папоротник; на прогалинах появляются гигрофиты, женский папоротник, гречиха перечная, ладанник, недотрога и др.

Грунтовые воды в песчаных почвах залегают на глубине 1…2 м, в суглинистых и глинистых - на глубине 3…4 м, в пределах ризосферы иногда они отсутствуют. В последнем случае играют роль перечисленные выше для свежих типов факторы, слагающиеся здесь еще более благоприятно.

Вырубкам свойственно заболачивание.

«4» - сырые местообитания. Увлажнение их избыточное для большинства древесных пород. Грунтовые воды близки к поверхности всюду: на песках - меньше 1 м, на суглинках - на 1…3 м. В редких случаях близкий постоянный уровень грунтовых вод отсутствует, например, на плотных суглинках, где вода постоянно прибывает с поверхностным стоком. В течение большей части вегетационного периода капиллярная влага доходит до поверхности почвы, чем ухудшает ее аэрацию.

На поверхности почвы обычным является слой торфа мощностью до 30 см. В составе насаждений суборей и сураменей пушистая береза пре-

127

обладает над повислой и всюду, за исключением сырого бора, распространена черная ольха. В подлеске и покрове - смесь гигрофитов с мезофитами при участии промежуточных видов; преобладают промежуточные виды и гигрофиты: в борах и суборях - черника, молиния, кукушкин лен обыкновенный, сфагнумы; в сугрудках и дубравах - женский папоротник, лютик ползучий, недотрога, таволга вязолистная, селезеночник и др. Вырубки подвергаются дальнейшему заболачиванию.

«5» - лесные болота. Почвы торфяные. Уровень грунтовых вод большую часть вегетационного периода у поверхности почвы. Высокая влагоемкость торфа и почти постоянное пересыщение его влагой определяют собой крайне плохую аэрацию.

Это обусловливает низкий рост сосны на сфагновых торфяниках. На болотах низинного (ольхового) типа - полное отсутствие дуба, липы, кленов, граба и других пород. Для сфагновых болот нет древесных пород (за исключением некоторых кустарниковых берез и ив), которые нашли бы для себя здесь оптимальные условия роста. В низинных болотах оптимальные по увлажнению условия находят господствующая здесь ольха и болотный экотип ясеня («болотный ясень»).

В покрове - гигрофиты;

взаболоченных борах — сфагнум, пушица, клюква и другие;

вольшаниках — преимущественно влаголюбивые нитрофилы, общие с сырыми типами дубрав и сугрудков.

Типы леса – гигрофильные (заболоченные, болота)» (Погребняк, 1955, с. 190-197).

Таким образом, П.С.Погребняк характеризуя эдатопы использует для диагностики их большое количество признаков, включая рельеф и индикаторные свойства растительности.

Наименование эдатопов складывается из наименования гигротопа и трофотопа. Например: С3 – влажная сурамень; А4 – сырой бор.

128

Лекция 15.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В. Н. СУКАЧЕВА И П. С. ПОГРЕБНЯКА

И. С. Мелехов (2005) отмечает, что «классификация типов леса В. Н. Сукачева отражает не только связь их с характером увлажнения почвы и с некоторыми другими ее сторонами, но и взаимосвязь типов леса, их возможные взаимные переходы. Достоинством является и незамкнутый характер классификационной схемы, позволяющий пополнять ее новыми типами леса по мере их выявления в природе. Типология В. Н. Сукачева способствовала уяснению таких сторон, на которые раньше лесоводы обращали мало внимания, например выявлению роли напочвенного покрова и других подлесных ярусов как индикаторов лесорастительных условий. Лесоводов, особенно работающих в таежной зоне, типологические схемы В. Н. Сукачева привлекают тем, что в них отводится должное место древесной породе в связи с лесорастительными условиями. Это отражено и в самом названии типа леса (сосняк-кисличник, ельник-долгомошник и т. д.), отличающемся краткостью и простотой.

Необходимо предостеречь, однако, против поверхностного подхода к применению типологической классификации на практике в отношении оценки значения напочвенного покрова. Известно, что никакое название, тем более сложного явления, не исчерпывает полностью его содержания, и нельзя смешивать эти два понятия. Между тем, такое смешение по отношению к типологии В.Н. Сукачева, к сожалению, нередко допускается в практике, что приводит к ошибкам в диагностике типов леса. Иногда полагают, что для определения типа леса достаточно посмотреть на древесную породу и напочвенный покров, зафиксировать в покрове растение, значащееся в названии какого-либо типа леса по классификационной схеме. Это неправильно...».

Растения из напочвенного покрова ведут себя по-разному и в различных географических условиях.

Вкачестве примера можно привести багульник (Ledum palustre L.):

ввологодских лесах он служит показателем заболоченных лесов и болот, на севере архангельской тайги багульник заходит и на возвышенные места с суховатыми и свежими почвами типа брусничника, а на Кольском полуострове его можно встретить и на сухих возвышенных местах в лишайниковых и каменистых борах. Отсюда понятно, что подход к багульнику как к индикаторному растению требует некоторой осторожности, учета географических условий.

129

В. Н. Сукачев не стремился к большой дробности типов на практике, о чем свидетельствует объединение им типов леса в крупные экологически обособленные группы, которые вполне доступны и для использования в практике лесоводства. Классификационные схемы В. Н. Сукачева успешно использовались в лесоустройстве на Севере еще в конце 1920-х годов. В практике типология В. Н. Сукачева сыграла особенно важную роль именно при изучении таежных лесов и их устройстве, этой роли она не утратила и в настоящее время» (Меле-

хов, 2005, С. 323-324).

И. С. Мелехов далее отмечает, что «научные школы В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка - два наиболее четко определившиеся крупные направления, отражающие основные особенности лесной типологии. Между ними имеются не только различия, но и черты сходства, позволяющие согласовать ряд позиций и выработать единый доход к созданию типологической классификации лесов СНГ с привлечением, разумеется, и других современных достижений лесотипологической мысли. Развитие научной типологии леса на протяжении всей ее истории сопровождалось непрерывными, порой острыми дискуссиями. Различия в подходе к трактовке типов леса, к объему понятия тип леса, борьба мнений в этой области не случайны. Немалое значение при этом имеют конкретные условия изучения, характер самих объектов, требования хозяйства».

Запросы лесокультурной практики, с которыми столкнулся в свое время молодой Г. Ф. Морозов в бывшей Воронежской губернии, отсутствие в ней в полном смысле девственных лесов, выдвигали необходимость выделения типов условий местопроизрастания леса, в первую очередь, почвенно-топографических условий, без упора на характеристику древостоя. Но такой подход не мог удовлетворить северных лесотипологов, которые были заинтересованы в возможно более полной характеристике девственных лесов Севера. Они не могли рассматривать тип леса вне связи с реально существующим древостоем, с древесной породой. В какой-то мере подобные различия сказались и при дальнейшем типологическом изучении лесов. Сильно измененные человеком леса Украины потеряли черты девственного леса. Относительно менее изменились почвы в них или на месте бывших лесов.

Это обстоятельство и запросы лесокультурной практики способствовали развитию охарактеризованного выше направления типологии, разработанного Е. В. Алексеевым и П. С. Погребняком. Отсюда и связь этого направления с учением Г. Ф. Морозова раннего периода.

130

Типология В. Н. Сукачева разрабатывалась на основе изучения равнинных таежных девственных лесов нашей страны. Основным объектом являлся лес со всеми его компонентами, прежде всего с древостоем, связанным с условиями среды. Значение обширных таежных лесов переоценить трудно. Отсюда понятно и большое не только теоретическое, но и практическое значение типологии особенно при усилении ее лесоводственными положениями.

В 1950 г. в Москве состоялось совещание по лесной типологии, признавшее целесообразным установление понятий типа леса и типа лесорастительных условий по В. Н. Сукачеву. Для типологии лесорастительных условий было признано желательным применение эдафической сетки П. С. Погребняка.

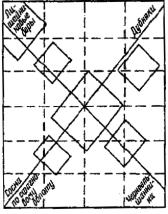

При сравнении типологии В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка следует обращать внимание не только на их различия, но и на черты сходства. При повороте одной из схем на 45° обнаруживается сходство принципов обеих классификационных схем (рис. 13).

Рис. 10. Совмещение схем П. С. Погребняка и В.Н. Сукачева (по В.Д. Леонтьеву)

Таким образом, имеется основа для сближения отдельных научных направлений при использовании их в практике лесного хозяйства и при дальнейшей разработке учения о типах леса» (Мелехов, 2005,

с.325-326).

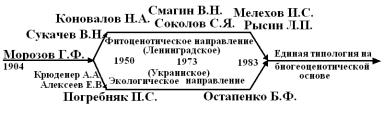

Схема развития лесной типологии может быть представлена следующим образом:

131

Воробьев Д.В. Бельгард А.Л.

Мнение Б. Ф. Остапенко (представителя «украинского» направления в лесной типологии) по поводу развития биогеоценологии и лесной типологии хорошо отражает всю остроту споров и противоречивость взглядов в этом вопросе. Приведем его слова: «Тщательно разработанная классификация Морозова-Крюденера без особого обсуждения была перечеркнута и сдана в архив, и с середины 20-х годов лесная фитоценология стала выступать под двумя наименованиями, в двух лицах: как особая школа фитоценологии – перед ботаниками и как «особое направление» - перед лесоводами. Это вполне устраивало всех ботаников и многих авторитет-

ных лесоводов, в |

первую очередь всех |

противников Г. Ф. Морозова |

(М. М. Орлова, М. Е. Ткаченко и др.)» (Остапенко, 1977, с. 39). |

||

Б. Ф. Остапенко |

(1977), опираясь |

на высказывания самого |

В. Н. Сукачева о том, что его «кресты» представляют не схемы типов леса, а генетические ряды их смен, а также на высказывание Н. В. Дылиса о том, что биогеоценотическая классификация лесов в настоящее время находится еще в самом зачаточном состоянии, делает вывод о том, что сегодня нет ни биогеоценотической, ни фитоценотической классификаций лесов.

Тем не менее, признано, что лесная типология дает в руки лесоводу инструмент классификации лесов, который является основой для ведения хозяйства.

Л. П. Рысин в своей работе «Лесная типология в СССР» делает обзор состояния лесной типологии к 1982 году. Он заключает, что «свидетельством важности лесотипологических исследований является использование их результатов в практике лесоустройства, при разработке проектов и планов развития лесного хозяйства».

Однако эти успехи могли быть большими, если бы изучение типов леса осуществлялось на основе общих принципов, программ и методик.

Проблема консолидации разных типологических направлений была в центре внимания Первого Всесоюзного типологического совещания (Москва, 1950), к ее решению призывает первый пункт резолюции Вто-

132

рого типологического совещания (Красноярск, 1973), об этом же неоднократно говорилось на региональных и рабочих типологических совещаниях. Тем не менее, эта задача до сих пор остается нерешенной.

В практике лесного хозяйства Марийской республики с 1950 года было принято при проведении лесоустройства указывать не только тип леса по В. Н. Сукачеву, но и тип лесорастительных условий по П. С. Погребняку. В силу этого уже тогда был достигнут консенсус данных двух направлений. Описание типов леса Марий Эл, выполненное А. Р. Чистяковым и А. К. Денисовым в 1959 году, построено именно на сочетании подходов двух рассмотренных выше школ лесной типологии.

133

Лекция 16.

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕННЫХ СОСНОВЫХ И ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1.Типологическая характеристика сосновых лесов

2.Типологическая характеристика еловых лесов

Воснову описания типов леса Марийской республики и сопредельных районов А. Р. Чистяковым и А. К. Денисовым (1959) были положены районы республики, характеризующиеся специфическими факторами лесообразования и своеобразием насаждений, которые далее подразделялись по лесорастительным условиям–комплексам: боров (А), суборей (В), сураменей (С) и раменей (D).

Дополним схему генетических рядов смен типов леса В. Н. Сукачева для сосняков типами лесорастительных условий и классами бонитета древостоев.

Получим некоторое условное единство фитоценоза с эдатопом и уровень соответствия древостоя породы-эдификатора комплексу лесорастительных условий через класс бонитета (рис. 11).

Рис. 11 Единство фитоценоза с эдатопом и уровень соответствия древостоя породы - эдификатора комплексу лесорастительных условий

через класс бонитета (сосняки)

134