- •5. Электромагнитное поле в земных и космических условиях

- •5.1 Параметры электромагнитного поля, излученного в свободное пространство

- •5.2. Область пространства, существенно влияющая на формирование поля в области приема

- •5.3. Распространение земной волны

- •5.4. Поле высоко поднятого излучателя в освещенной зоне в приближении плоской Земли

- •5.5. Поле низко расположенного излучателя в приближении плоской Земли

- •5.6. Поле в зоне полутени и тени

- •5.7. Классификация радиоволн

- •5.8. Электромагнитные свойства поверхности и атмосферы Земли

- •Электромагнитные свойства земной поверхности

- •Электромагнитные свойства земной атмосферы

- •Земное электричество и магнетизм

- •5.9. Влияние атмосферы на распространение электромагнитного поля

- •5.10. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов Распространение сверхдлинных волн

- •Распространение длинных волн

- •Распространение средних волн

- •Распространение коротких волн

- •Распространение ультракоротких волн

- •Задачи и упражнения

5.3. Распространение земной волны

З емной

называют волну, распространяющуюся

между источником и приемником вблизи

поверхности Земли. Поле земной волны

можно считать результатом суперпозиции

полей, созданных вторичными источниками

в воздухе и Земле. Сферическая Земля –

это препятствие, которое волна огибает

при распространении за линию горизонта.

Ослабление сигнала происходит за счет

потерь и дифракции на поверхности земной

сферы. Полное решение задачи дифракции

получено Фоком в 1945 году и представляет

собой разложение в бесконечный ряд по

функциям Эйри. Расчеты по полученным

формулам сложны, поэтому в инженерной

практике используют различные упрощения.

емной

называют волну, распространяющуюся

между источником и приемником вблизи

поверхности Земли. Поле земной волны

можно считать результатом суперпозиции

полей, созданных вторичными источниками

в воздухе и Земле. Сферическая Земля –

это препятствие, которое волна огибает

при распространении за линию горизонта.

Ослабление сигнала происходит за счет

потерь и дифракции на поверхности земной

сферы. Полное решение задачи дифракции

получено Фоком в 1945 году и представляет

собой разложение в бесконечный ряд по

функциям Эйри. Расчеты по полученным

формулам сложны, поэтому в инженерной

практике используют различные упрощения.

При распространении электромагнитной волны от точки А до точки В возможны три случая ( рис 5.4).

1. Рассчитывается поле в освещенной зоне при высоко поднятых источнике и приемнике (точка В1). Существенная область не задевает поверхность Земли. В этом приближении обычно не учитывают сферичность Земли. Сигнал в точке В1– результат интерференции прямой волны и волны, пришедшей в точку приема после отражения от поверхности Земли.

2. Существенная область частично перекрывается поверхностью Земли. Это область полутени (точка В2).

3. Отсутствует прямая видимость между источником и приемником (точка В3).

Можно посчитать, на каком расстоянии окажутся приемник и источник, если прямая, их соединяющая, будет касаться поверхности Земли. Это будет максимальное расстояние прямой видимости.

Rпр. max =AC + CB2.

![]() ;

;

![]() .

.

Подставив значение радиуса Земли, получим.

![]() .

(5.19)

.

(5.19)

При обычной высоте антенны, передающей или принимающей сигнал (несколько десятков метров), расстояние прямой видимости составляет несколько километров. Воспользовавшись расстоянием прямой видимости, варианты распространения земной волны можно описать так:

1. r<rпр.max – освещенная зона,

2. r≈rпр.max – зона полутени,

3. r>rпр.max– зона тени.

5.4. Поле высоко поднятого излучателя в освещенной зоне в приближении плоской Земли

Э то

поле можно определить как сумму двух

полей. Поле появляется в точке В при

прямом прохождении из точки А в точку

В и после отражения в точке С. Если

источник и приемник высоко подняты над

поверхностью Земли, то существенный

эллипсоид не задевает ее и волна из

точки А в точку В проходит без дополнительных

потерь:

то

поле можно определить как сумму двух

полей. Поле появляется в точке В при

прямом прохождении из точки А в точку

В и после отражения в точке С. Если

источник и приемник высоко подняты над

поверхностью Земли, то существенный

эллипсоид не задевает ее и волна из

точки А в точку В проходит без дополнительных

потерь:

![]() ,

(5.20)

,

(5.20)

где r1=AB.

Из точки А в точку В существует и другой путь по ломаной АСВ. При расчетах вместо ломаной рассматривают прямую АВ = АСВ, вводя фиктивный источник А. Тогда поле в точке В будет суммой полей двух источников А и А. Из-за волновых свойств электромагнитного излучения отражение происходит не в точке С, а в некоторой области вокруг нее. Определить размер области, влияющей на величину отраженного сигнала можно построив существенный эллипсоид при распространении сигнала от Ак В. Пересечение эллипсоида с плоскостью Земли дает эллипс, параметры отражающей поверхности в котором влияют на процесс отражения.

Рассчитаем приближенно амплитуду отраженной волны, считая, что отражение происходит в точке.

![]() , (5.21)

, (5.21)

где r2– расстояние между фиктивным источником и точкой В, аR– коэффициент отражения.

Два сигнала будут складываться в точке В с учетом фазы. Комплексная амплитуда поля в точке В будет:

![]() ,

(5.22)

,

(5.22)

где – фазовый угол коэффициента отражения. При достаточно большом расстоянии между А и Вr1≈r2=r. Такую замену можно произвести в выражении для амплитуды. Фаза будет определяться разностью этих расстояний и в ней проводить такую замену нельзя. Обозначимr2–r1 =Δrи запишем приближенное выражение для комплексной амплитуды поля в точке В.

![]()

![]() . (5.23)

. (5.23)

Учет отражения приводит к возникновению множителя ослабления:

![]() (5.24)

(5.24)

Модуль и фаза которого определяются из выражений (5.25) и (5.26).

![]() .

(5.25)

.

(5.25)

.

(5.26)

.

(5.26)

При

перемещении вдоль трассы или при

изменении высот h1иh2изменяется фаза

аргумента, стоящего под знаком косинуса

и модуль множителя ослабления осциллирует.

ВеличинуVдля высоко

поднятого излучателя называютинтерференционным множителем,

поскольку он формируется сложением

двух сигналов, разность фаз между

которыми изменяется. Закономерности

изменения интерференционного множител я

при изменении расстояния между источником

и приемником и при изменении высоты

источника и приемника можно получить,

если выразить Δrчерез

эти величины, воспользовавшись рисунком

5.5.

я

при изменении расстояния между источником

и приемником и при изменении высоты

источника и приемника можно получить,

если выразить Δrчерез

эти величины, воспользовавшись рисунком

5.5.

r

= r2 –

r1.

.

.

.

.

![]() .

.

Интерференционный множитель, а, следовательно, и амплитуда электрического вектора электромагнитного поля при изменении r, h1, h2меняется немонотонно, достигая максимумаV= 1+Rпри

![]() ,

,

где m– целое число, и минимумаV= 1–Rпри

![]() .

.

Н а

рисунке 5.6 построена зависимость

интерференционного множителя от

расстояния между источником и приемником

(рис.5.6а) и от высоты источника (рис.

5.6б). Коэффициент отражения принят равным

1. В обоих случаях при изменении аргумента

величинаVизменяется от

0 до 2. ЕслиRменьше 1, то

диапазон изменения интерференционного

множителя умень-шается.

а

рисунке 5.6 построена зависимость

интерференционного множителя от

расстояния между источником и приемником

(рис.5.6а) и от высоты источника (рис.

5.6б). Коэффициент отражения принят равным

1. В обоих случаях при изменении аргумента

величинаVизменяется от

0 до 2. ЕслиRменьше 1, то

диапазон изменения интерференционного

множителя умень-шается.

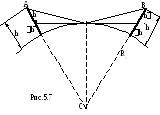

Учет сферичности Земли . Сферичность Земли приводит к тому, что увеличивается расходимость излучения, а вместо высотh1иh2в выражение для интерференционного множителя входятh1иh2(см.рис.5.7). Расчет показывает, что

;

; .

(5.27)

.

(5.27)

Выпуклость земной поверхности приводит к заметному увеличению расходимости в отраженной волне. Для учета этого явления вводят коэффициент расходимости.

![]()

.

(5.28)

.

(5.28)

Коэффициент расходимости можно выразить через приведенные высоты и длину радиолинии:

.

(5.29)

.

(5.29)

Изменение напряженности поля в отраженной волне за счет расходимости пучка проводят путем умножения модуля коэффициента отражения на коэффициент расходимости.

Rсф

= R![]() Dp.

(5.30)

Dp.

(5.30)

Тогда для интерференционного множителя получим:

.

(5.31)

.

(5.31)

Полученное выражение пригодно для расчета поля излучателя, высоко поднятого над поверхностью Земли в условиях прямой видимости. Приближение можно использовать, если

![]() .

(5.32)

.

(5.32)