- •Содержание

- •Глава 1. Химия пищевых веществ и питание человека 6

- •Глава 2. Белковые вещества 14

- •Глава 3. Углеводы 111

- •Глава 4. Липиды (жиры и масла) 175

- •Глава 5. Минеральные вещества 211

- •Глава 6. Витамины 231

- •Глава 7. Пищевые кислоты 248

- •Глава 8. Ферменты 261

- •Глава 9. Пищевые и биологически активные добавки 330

- •Глава 10. Вода 444

- •Глава 11. Безопасность пищевых продуктов 475

- •Глава 12. Основы рационального питания 540

- •Предисловие ко второму изданию

- •Глава 1. Химия пищевых веществ и питание человека

- •Глава 2. Белковые вещества

- •2.1. Белки в питании человека. Проблема белкового дефицита на земле

- •2.2. Белково-калорийная недостаточность и ее последствия. Пищевые аллергии

- •2.3. Аминокислоты и их некоторые функции в организме

- •2.4. Незаменимые аминокислоты. Пищевая и биологическая ценность белков

- •2.5. Строение пептидов и белков. Физиологическая роль пептидов

- •2.6 Белки пищевого сырья

- •Белки масличных культур

- •Белки картофеля, овощей и плодов

- •Белки мяса и молока

- •2.7. Новые формы белковой пищи. Проблема обогащения белков лимитирующими аминокислотами

- •2.8. Функциональные свойства белков

- •2.9. Превращения белков технологическом потоке

- •2.10. Качественное и количественное определение белка

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Углеводы

- •3.1. Общая характеристика углеводов

- •Моносахариды

- •Полисахариды

- •3.2. Физиологическое значение углеводов

- •Усваиваемые и неусваиваемые углеводы

- •Углеводы в пищевых продуктах

- •3.3. Превращения углеводов при производстве пищевых продуктов Гидролиз углеводов

- •Реакции дегидратации и термической деградации углеводов

- •Реакции образования коричневых продуктов

- •Процессы брожения

- •3.4. Функции моносахаридов и олигосахаридов в пищевых продуктах Гидрофильность

- •Связывание ароматических веществ

- •Образование продуктов неферментативного потемнения и пищевого аромата

- •Сладость

- •3.5. Функции полисахаридов в пищевых продуктах Структурно-функциональные свойства полисахаридов

- •Крахмал

- •Гликоген

- •Целлюлоза

- •Гемицеллюлозы

- •Пектиновые вещества

- •3.6. Методы определения углеводов в пищевых продуктах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Липиды (жиры и масла)

- •4.1. Строение и состав липидов. Жирнокислотный состав масел и жиров

- •4.2. Реакции ацилглицеринов с участием сложноэфирных групп Гидролиз триацилглицеринов

- •Переэтерификация

- •4.3. Реакции ацилглицеринов с участием углеводородных радикалов Присоединение водорода (гидрирование ацилглицеринов)

- •Окисление ацилглицеринов

- •4.4. Свойства и превращения глицерофосфолипидов

- •4.5. Методы выделения липидов из сырья и пищевых продуктови их анализ

- •4.6. Пищевая ценность масел и жиров

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Минеральные вещества

- •5.1. Роль минеральных веществ в организме человека

- •5.2. Роль отдельных минеральных элементов Макроэлементы

- •Микроэлементы

- •5.3. Влияние технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов

- •5.4. Методы определения минеральных веществ

- •Электрохимические методы анализа

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Витамины

- •6.1. Водорастворимые витамины

- •6.2. Жирорастворимые витамины

- •6.3. Витаминоподобные соединения

- •6.4. Витаминизация продуктов питания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Пищевые кислоты

- •7.1. Общая характеристика кислот пищевых объектов

- •7.3. Пищевые кислоты и их влияние на качество продуктов

- •7.4. Регуляторы кислотности пищевых систем

- •7.5. Пищевые кислоты в питании

- •7.6. Методы определения кислот в пищевых продуктах

- •Глава 8. Ферменты

- •8.1. Общие свойства ферментов

- •Ферментативная кинетика

- •8.2. Классификация и номенклатура ферментов

- •Оксидоредуктазы

- •Гидролитические ферменты

- •8.3. Применение ферментов в пищевых технологиях

- •Мукомольное производство и хлебопечение

- •Производство крахмала и крахмалопродуктов

- •Кондитерское производство

- •Производство плодово-ягодных соков, безалкогольных напитков и вин

- •Спиртные напитки и пивоварение

- •8.4. Иммобилизованные ферменты

- •8.5. Ферментативные методы анализа пищевых продуктов

- •Глава 9. Пищевые и биологически активные добавки

- •9.1. Общие сведения о пищевых добавках

- •Общие подходы к подбору технологических добавок

- •О безопасности пищевых добавок

- •9.2. Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов

- •Цветокорректирующие материалы

- •9.3. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов

- •Эмульгаторы

- •9.4. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов

- •Подслащивающие вещества

- •Ароматизаторы

- •Пищевые добавки, усиливающие и модифицирующие вкус и аромат

- •9.5. Пищевые добавки, замедляющие микробиологическую и окислительную порчу пищевого сырья и готовых продуктов

- •Консерванты

- •Антибиотики

- •Пищевые антиокислители

- •9.6. Биологически активные добавки

- •Глава 10. Вода

- •10.1. Физические и химические свойства воды и льда Физические свойства воды и льда

- •Диаграмма состояния воды

- •Строение молекулы и свойства воды

- •Взаимодействие вода — растворенное вещество

- •Структура и свойства льда

- •10.2. Свободная и связанная влага в пищевых продуктах

- •Рассмотрим некоторые примеры.

- •10.3. Активность воды

- •Изотермы сорбции

- •Активность воды и стабильность пищевых продуктов

- •10.4. Роль льда в обеспечении стабильности пищевых продуктов

- •10.5. Методы определения влаги в пищевых продуктах Определение общего содержания влаги

- •Глава 11. Безопасность пищевых продуктов

- •11.1. Классификация чужеродных веществ и пути их поступления в продукты

- •11.2. Окружающая среда - основной источник загрязнения сырья и пищевых продуктов

- •Меры токсичности веществ

- •Токсичные элементы

- •Радиоактивное загрязнение

- •Диоксины и диоксинподобные соединения

- •Полициклические ароматические углеводороды

- •Загрязнения веществами, применяемыми в растениеводстве

- •Загрязнение веществами, применяемыми в животноводстве

- •11.3. Природные токсиканты

- •Микотоксины

- •Методы определения микотоксинов и контроль за загрязнением пищевых продуктов

- •11.4. Антиалиментарные факторы питания

- •11.5. Метаболизм чужеродных соединений

- •11.6. Фальсификация пищевых продуктов Фальсификация: аспект безопасности

- •Генетически модифицированные продукты питания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12. Основы рационального питания

- •12.1. Физиологические аспекты химии пищевых веществ

- •12.2. Питание и пищеварение

- •Основные пищеварительные процессы

- •Схемы процессов переваривания макронутриентов

- •Метаболизм макронутриентов

- •12.3. Теории и концепции питания

- •Первый принцип рационального питания

- •Второй принцип рационального питания

- •Третий принцип рационального питания

- •12.4. Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и энергии

- •12.5. Пищевой рацион современного человека. Основные группы пищевых продуктов

- •12.6. Концепция здорового питания. Функциональные ингредиенты и продукты

- •Список использованной литературы

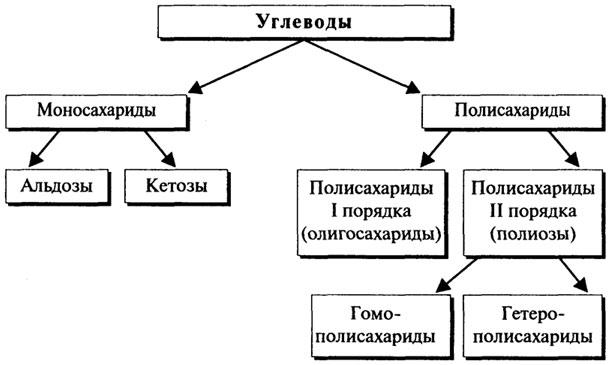

3.1. Общая характеристика углеводов

Согласно принятой в настоящее время

классификации углеводы подразделяются

на три основные группы: моносахариды,

олигосахариды и полисахариды. На рис.

3.1 показана классификация описываемых

ниже углеводов. Рис.

3.1. Классификация углеводов

Рис.

3.1. Классификация углеводов

Моносахариды

Моносахариды обычно содержат от 3 до 9 атомов углерода, причем наиболее распространены пентозы и гексозы. По функциональной группе они делятся на альдозы и кетозы.

Моносахариды находятся обычно в таутомерном равновесии со своей циклической формой. Таутомерные циклические формы сахаров представляют собой внутренние полуацетали. В результате циклизации появляется новый асимметрический атом углерода, который называют гликозидным (или аномерным). Изомеры относительно аномерного центра называются α- и β-аномерами.

Среди моносахаридов широко известны глюкоза, фруктоза, галактоза, арабиноза, ксилоза и D-рибоза.

Глюкоза (виноградный сахар) в свободном виде содержится в ягодах и фруктах (в винограде до 8%; в сливе, черешне 5–6%; в меде 36%). Из молекул глюкозы построены крахмал, гликоген, мальтоза; глюкоза является составной частью сахарозы, лактозы.

Фруктоза (плодовый сахар) содержится в чистом виде в пчелином меде (до 37%), винограде (7,7%), яблоках (5,5%); является составной частью сахарозы.

Галактоза – составная часть молочного сахара (лактозы), которая содержится в молоке млекопитающих, растительных тканях, семенах.

Арабиноза содержится в хвойных растениях, в свекловичном жоме, входит в пектиновые вещества, слизи, гумми (камеди), гемицеллюлозы.

Ксилоза (древесный сахар) содержится в хлопковой шелухе, кукурузных кочерыжках. Ксилоза входит в состав пентозанов. Соединяясь с фосфором, ксилоза переходит в активные соединения, играющие важную роль во взаимопревращениях сахаров.

В ряду моносахаридов особое место занимает D-рибоза. Почему природа всем сахарам предпочла рибозу – пока не ясно, но именно она служит универсальным компонентом главных биологически активных молекул, ответственных за передачу наследственной информации, – рибонуклеиновой (РНК) и дезоксирибонуклеиновой (ДНК) кислот; входит она и в состав АТФ и АДФ, с помощью которых в любом живом организме запасается и переносится химическая энергия. Замена в АТФ одного из фосфатных остатков на пиридиновый фрагмент приводит к образованию еще одного важного агента НАД – вещества, принимающего непосредственное участие в протекании жизненно важных окислительно-восстановительных процессов. Еще один ключевой агент – рибулозо-1,5-дифосфат. Это соединение участвует в процессах ассимиляции углекислого газа растениями.

Полисахариды

Олигосахариды. Это полисахариды 1-го порядка, молекулы которых содержат от 2 до 10 остатков моносахаридов, соединенных гликозидными связями. В соответствии с этим различают дисахариды, трисахариды и т. д.

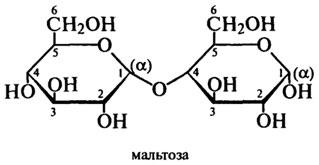

Дисахариды – сложные сахара, каждая молекула которых при гидролизе распадается на две молекулы моносахаридов. Дисахариды, наряду с полисахаридами, являются одним из основных источников углеводов в пище человека и животных. По строению дисахариды являются гликозидами, в которых две молекулы моносахаридов соединены гликозидной связью. Среди дисахаридов особенно широко известны мальтоза, сахароза и лактоза. Мальтоза, являющаяся α-глюкопиранозил-(1,4)-α-глюкопиранозой, образуется в качестве промежуточного продукта при действии амилаз на крахмал (или гликоген).

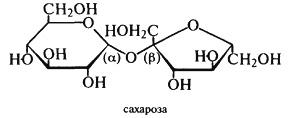

Одним из наиболее распространенных дисахаридов является сахароза – обычный пищевой сахар. Молекула сахарозы состоит из одного остатка α-D-глюкозы и одного остатка β-D-фруктозы.

В отличие от большинства дисахаридов, сахароза не имеет свободного полуацетального гидроксила и не обладает восстанавливающими свойствами.

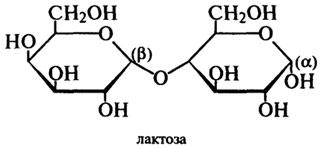

Дисахарид лактоза содержится только в молоке и состоит из β-D-галактозы и D-глюкозы.

Среди природных трисахаридов наиболее известна раффиноза (содержащая остатки фруктозы, глюкозы и галактозы). Она находится в значительных количествах в сахарной свекле и во многих других растениях, в частности в бобовых. В целом олигосахариды, присутствующие в растительных тканях, разнообразнее по своему составу, чем олигосахариды животных тканей.

Полисахариды II-го порядка. Их, с точки зрения общих принципов строения, можно разделить на две группы: гомополисахариды, состоящие из моносахаридных единиц только одного типа, и гетерополисаха-риды, для которых характерно наличие двух или более типов мономерных звеньев.

С точки зрения функционального назначения полисахариды могут быть разделены на структурные и резервные полисахариды. Важным структурным полисахаридом является целлюлоза, а главные резервные полисахариды – гликоген и крахмал (у животных и растений соответственно).

Крахмал представляет собой комплекс двух гомополисахаридов: линейного – амилозы и разветвленного – амилопектина, общая формула которых (С6Н10О5)n. Как правило, содержание амилозы в крахмале составляет 10–30%, амилопектина 70–90%. Полисахариды крахмала построены из остатков глюкозы, соединенных в амилозе и в линейных цепях амилопектина α-1,4-связями, а в точках ветвления амилопектина – межцепочными α-1,6-связями.

Крахмал является главной составной частью пищи человека. Хлеб, картофель, крупы, овощи – главный энергетический ресурс его организма.

Гликоген – полисахарид, широко распространенный в тканях животных, близкий по своему строению к амилопектину. Молекула гликогена, как и молекула амилопектина, построена из сильно разветвленных цепочек (разветвление через каждые 3–4 звена) с общим количеством глюкозидных остатков 5–50 тыс (с молекулярной массой 1–10 млн).

Целлюлоза (или клетчатка) является одним из наиболее распространенных растительных гомополисахаридов. Она выполняет роль опорного материала растений, из нее строится жесткий скелет стеблей, листьев. В чистом виде она известна в виде ваты и фильтровальной бумаги (писчая и все другие виды бумаги проклеиваются). Древесина наполовину состоит из клетчатки и, кроме того, содержит связанный с нею лигнин – высокомолекулярное вещество фенольного характера. Целлюлоза представляет собой полимер, содержащий 600–900 остатков глюкозы (средняя молекулярная масса 1–1,5 млн).

В молекуле целлюлозы остатки глюкозы соединены β-(1,4)-гликозидными связями, что определяет линейную структуру полимера. Целлюлоза не расщепляется обычными ферментами желудочно-кишечного тракта млекопитающих, а при действии фермента целлюлазы, выделяемого из кишечной флоры травоядных, распадается на целлодекстрины (олигоцеллосахариды) и целлобиозу. Декстраны – гомополисахариды, построенные из остатков D-глюкозы с доминирующим типом гликозидной связи; α-(1,6)-боковые разветвления присоединяются к центральной цепи в положениях 3 и 4. Декстран образуется из сахарозы под действием специфического фермента декстрансахаразы, вырабатываемого бактериями. В зависимости от применяемого штамма бактерий синтезируются декстраны различной степени разветвленности. Декстраны служат для получения молекулярных сит-сефадексов разных марок.

Пентозаны – целлюлозоподобные полисахариды, построенные из ксилозы, арабинозы и других пентоз. Особенно богаты пентозанами скорлупа орехов, подсолнухов, кукурузные кочерыжки, солома, рожь.

Инулин – высокомолекулярный углевод, растворимый в воде, осаждающийся из водных растворов при добавлении спирта. При гидролизе с помощью кислот образует фруктофуранозу и небольшое количество глюкопиранозы. Содержится в большом количестве в клубнях земляной груши и георгина, в корнях одуванчика, кок-сагыза и цикория, в артишоках, в корнях, листьях и стеблях каучуконосного растения гваюлы (Parthenium argentatum). В этих растениях инулин заменяет крахмал. Количество остатков фруктозы, связанных в молекуле инулина гликозидными связями между 1-ми 2-м углеродными атомами, по-видимому, равно 34. Поэтому строение молекулы инулина можно изобразить следующим образом:

В растениях, плесневых грибах и дрожжах содержится особый фермент – инулаза, который гидролизует инулин с образованием фруктозы.

Слизи и гумми (камеди) – группа коллоидных полисахаридов, к которым принадлежат растворимые в воде углеводы, образующие чрезвычайно вязкие и клейкие растворы. Типичными представителями этой группы являются гумми, выделяемые в виде наплывов вишневыми, сливовыми или миндальными деревьями в местах повреждения ветвей и стволов. Слизи содержатся в большом количестве в льняных семенах и в зерне ржи. Именно их наличием объясняется высокая вязкость употребляемого в медицине отвара из льняных семян или же водной болтушки ржаной муки.

При исследовании состава полисахаридов вишневого клея было найдено, что они состоят из остатков галактозы, маннозы, арабинозы, n-гликуроновой кислоты и незначительного количества ксилозы. Изучение слизей ржаного зерна показало, что они почти на 90% состоят из пентозанов. Эти слизи чрезвычайно сильно набухают в воде и дают весьма вязкие растворы.

Камеди находят широкое применение в производстве, поскольку они обладают такими ценными свойствами, как повышенная вязкость, клейкость, набухаемость и т. д. Камеди (гуммиарабинотрагакант) применяются в качестве связующих веществ и загустителей, служат эмульгаторами, основой для косметических и фармацевтических кремов и паст, стабилизаторами в пищевой промышленности.

Пектиновые вещества, содержащиеся в растительных соках и плодах, представляют собой гетерополисахариды, построенные из остатков галактуроновой кислоты, соединенных α-(1,4)-гликозидными связями. Карбоксильные группы галактуроновой кислоты в той или иной степени этерифицированы метиловым спиртом. В зависимости от этого существует следующая классификация пектиновых веществ:

протопектин – нерастворимое в воде соединение сложного химического состава (в протопектине длинная цепь полигалактуроновой кислоты связана с другими веществами: целлюлозой, арабаном, галактаном и другими полиозами, а также с белковыми веществами);

пектиновые кислоты – это полигалактуроновые кислоты, в малой степени этерифицированные остатками метанола;

пектин представляет собой почти полностью этерифицированную пектиновую кислоту.

Пектиновые вещества составляют основу фруктовых гелей. Пектины растворимы в воде, образуют коллоидные растворы. Протопектины нерастворимы в воде. Молекулярная масса 20–30 тыс.

К гемицеллюлозам относятся разнообразные по химической структуре гетерополисахариды растений: глюкоманнаны, галактоманнаны и ксиланы, содержащие в боковых цепях арабинозу, глюкозу и т. д. В растениях гемицеллюлозы, как правило, сопутствуют целлюлозе и лигнину, причем ксиланы и глюкоманнаны прочно адсорбируются на поверхности целлюлозы.

Гемицеллюлозы, выделяемые из различных растений, отличаются по структуре. В деревьях и семенах они представлены линейными глюкоманнанами, содержащими остатки β-D-маннозы и β-D-глюкозы, соединенных β-(1,4)-гликозидными связями. В травах и древесине обнаружены гемицеллюлозы, цепи которых построены из остатков ксилопираноз, соединенных |3-(1,4)-гликозидными связями, причем в основной цепи имеются различные разветвления.

Гликозиды – продукты, получающиеся при элиминации воды при реакции:

Только очень малые количества гликозидов встречаются в питании человека. Однако их значение часто зависит не от количества, а связано с физиологической ролью. Ряд природно встречающихся гликозидов являются сильными пенообразователями и стабилизаторами, флавоноидные гликозиды могут придавать горький вкус и (или) определенный аромат и цвет пищевому продукту. S-гликозиды встречаются в природе в семенах горчицы и корнях хрена. Они называются гликозинолаты. Аллил-гликозинолат, наиболее известный из класса S-гликозидов, называется синигрин. Он придает определенный аромат пище, но есть работы, в которых авторы полагают, что S-гликозиды и (или) продукты их распада (см. рис. 3.2) могут быть отнесены к пищевым токсикантам.

Небольшое количество левоглюкозана образуется в условиях пиролиза при обжарке и выпечке мучных изделий и нагревании сахаров и сахарных сиропов при высокой температуре. Большие количества в пище нежелательны из-за горького вкуса.

Другой класс гликозидов, важных с точки зрения питания, – цианогенные гликозиды. Это,соединения, которые дают HCN при деградации in vivo; они достаточно широко представлены в природе (семена горького миндаля, маниок, сорго, косточки персиков, абрикосов и др.). Цианид, образующийся при деградации этих гликозидов, обычно детоксицируется превращениями в тиоцианат. Эта реакция включает СN--ион, SО3--ион и фермент S-трансферазу. Однако, если путь детоксикации подавляется введением большого количества гликозида, может появиться токсичность. Были отмечены отравления как результат потребления маниока, горького миндаля; отравление крупного рогатого скота – при потреблении незрелого проса или сорго.

Идеальная защита от цианидного отравления – исключить (или почти исключить) цианогенную пищу. Эти пищевые продукты должны храниться только очень короткое время. Надо принимать меры, чтобы не было "побитых" после уборки плодов. Плоды должны быть тщательно отобраны и затем хорошо промыты, чтобы удалить цианид.