- •В.И.Павлова, н.В.Мамылина, ю.Г.Камскова Анатомо-физиологические и возрастные особенности костной системы человека. Челябинск

- •Введение

- •Глава 1. Анатомо-физиологические и возрастные особенности опорно-двигательного аппарата.

- •1.1.Общая характеристика скелета человека

- •1.2.Костная ткань.

- •1.3.Строение кости как органа.

- •1.4. Классификация костей

- •1.5. Развитие и рост костей

- •1.6. Возрастные изменения костей человека

- •1.7. Перестройка кости и факторы, влияющие на структуру костей

- •Глава 2. Учение о соединениях костей (артрология)

- •2.1.Типы соединения костей

- •2.2.Общая характеристика суставов человека

- •2.3. Возрастные и функциональные изменения соединений костей

- •2.4. Адаптационные изменения связочно-суставного аппарата у спортсменов некоторых специализаций.

- •2.5. Механические свойства костей и суставов

- •Вопросы для повторения и самоконтроля:

- •Глава 3. Характеристика отдельных звеньев скелета человека

- •3.1. Позвоночный столб и возрастные особенности позвоночника

- •Рассмотрим возрастные особенности позвоночника человека.

- •3.2. Грудная клетка и её возрастные особенности.

- •Рассмотрим возрастные особенности грудной клетки человека.

- •3.3. Общая характеристика черепа человека.

- •Рассмотрим лицевой отдел черепа.

- •3.4. Соединения костей черепа.

- •Возрастные и половые особенности черепа новорожденного

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.5. Общая характеристика скелета конечностей человека.

- •3.6. Кости свободной верхней конечности.

- •Вопросы для повторения и самоконтроля:

- •3.7. Кости нижних конечностей и их соединения

- •3.8. Развитие и возрастные особенности скелета конечностей

- •Вопросы для повторения и самоконтроля:

- •Глава 4. Адаптация к физическим нагрузкам систем исполнения движений.

- •4.1. Функциональные особенности роста, строения костей.

- •4.2. Влияние занятий спортом на скелет.

- •4.3. Морфологические проявления компенсаторно-приспособительных процессов.

- •Литература

- •Оглавление

1.4. Классификация костей

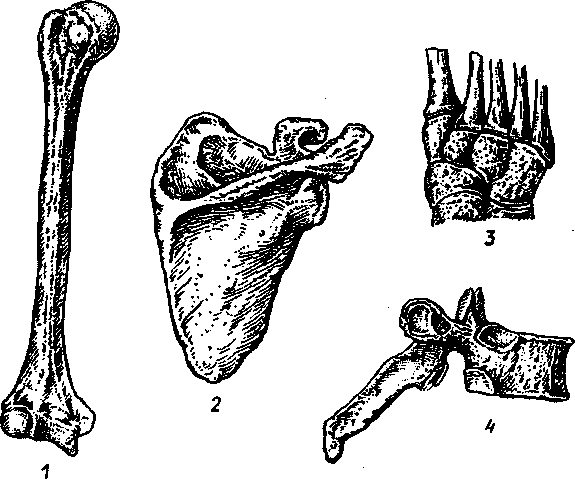

Различают кости трубчатые (длинные и короткие), губчатые, плоские, смешанные и воздухоносные (рис.3).

Трубчатые кости - это кости, которые расположены в тех отделах скелета, где совершаются движения с большим размахом (например, у конечностей). У трубчатой кости различают ее удлиненную часть (цилиндрическую или трехгранную среднюю часть) – тело кости или диафиз и утолщенные концы – эпифизы. На эпифизах располагаются суставные поверхности, покрытые суставным хрящом, служащие для соединения с соседними костями. На эпифизах также имеются наросты, бугорочки- апофизы. Участок кости, расположенный между диафизом и эпифизом, называется метафизом. Среди трубчатых костей выделяют длинные трубчатые кости (например, плечевая, бедренная, кости предплечья и голени) и короткие (кости пясти, плюсны, фаланги пальцев). Диафизы построены из компактной, эпифизы - из губчатой кости, покрытой тонким слоем компактной.

Губчатые (короткие) кости состоят из губчатого вещества, покрытого тонким слоем компактного вещества. Губчатые кости имеют форму неправильного куба или многогранника. Такие кости располагаются в местах, где большая нагрузка сочетается с большой подвижностью. Это кости запястья, предплюсны.

Рис.3. Различные виды костей:

1 - длинная (трубчатая) кость, 2 - плоская кость, 3 - губчатые (короткие) кости, 4 - смешанная кость

Плоские кости построены из двух пластинок компактного вещества, между которыми расположено губчатое вещество кости. Такие кости участвуют в образовании стенок полостей, поясов конечностей, выполняют функцию защиты (кости крыши черепа, грудина, лопатка, ребра, кости таза).

Смешанные кости имеют сложную форму. Они состоят из нескольких частей, имеющих различное строение. Например, позвонки (тело относится к губчатым костям, а дуга и отростки – к плоским), кости основания черепа.

Воздухоносные кости имеют в своем теле полость, выстланную слизистой оболочкой и заполненную воздухом. Например, лобная, клиновидная, решетчатая кость, верхняя челюсть. Воздушные полости облегчают массу черепа, служат резонаторами для голоса, увеличивают объём дыхательных путей, в частности, полости носа, выполняют рессорную функцию (гасят толчки и сотрясения).

1.5. Развитие и рост костей

В онтогенезе человека большинство костей скелета последовательно проходит три стадии в своем развитии: перепончатую, хрящевую и костную. Минуют хрящевую стадию так называемые покровные кости (кости свода черепа, лица, ключица).

Вначале скелет человека представлен эмбриональной соединительной тканью - мезенхимой, которая на месте будущих костей уплотняется (перепончатая стадия развития скелета). Там, где будут покровные кости, в перепончатом скелете появляются одна или несколько точек окостенения. Эти островки костных клеток, образовавшихся из мезенхимы, разрастаются в стороны и формируют покровные кости. Такое развитие костей непосредственно из мезенхимы, в своем развитии минующих xpящeвую стадию, получило название прямого остеогенеза, или эндесмального способа образования кости. Образовавшиеся таким образом кости называют первичными костями.

Кости туловища, конечностей проходят все три стадии своего развития - перепончатую, хрящевую, костную. Вначале в эмбриональной соединительной ткани (мезенхиме) перепончатого скелета на второй неделе развития появляются хрящевые зачатки будущих костей (хрящевая стадия развития скелета). Затем, начиная с 8-й недели внутриутробной жизни, хрящевая ткань на месте будущих костей начинает замещаться костной тканью. Рассмотрим развитие кости непосредственно из мезенхимы.

В тех местах, где в будущем появится кость, на определенной стадии развития зародыша начинается обособление остеогенных участков из мезенхимы. Морфологически это выражается в том, что между клетками появляются и далее увеличиваются в числе и толщине коллагеновые волокна. Разрастающиеся волокна раздвигают клетки, которые, однако, не теряют своих отростков и остаются связанными друг с другом. Далее в основном веществе появляются мукоидные вещества (оссеомукоид), цементирующие волокна в одну прочную массу. Некоторые клетки уже в этой стадии могут оказываться включенными в толщу волокнистой массы, другие располагаются по поверхности волокон. Клетки, располагающиеся наподобие эпителия по поверхности волокнистой плотной массы, начинают изменяться: их отростки уменьшаются, цитоплазма окрашивается более базофильно, около ядра появляется типичная вакуоль, ядро начинает окрашиваться более интенсивно и мезенхимные клетки превращаются в остеобласты. Остеобласты в течение некоторого времени располагаются

по одну сторону волокнистой массы, но вскоре коллагеновые волокна начинают появляться между их рядами, отделяют клетки друг от друга и, наконец, остеобласты указываются замурованными между коллагеновыми волокнами. В то же время из окружающей мезенхимы образуются новые генерации остеобластов. Процесс разрастания и одновременного увеличения сети коллагеновых волокон продолжает усиливаться, захватывая соседние участки. Иногда закладывается сразу несколько остеогенных участков. Тогда можно видеть рядом лежащие поля остеобластов, между которыми расположена сеть коллагеновых волокон. Разошедшиеся друг от друга клетки, разделенные пучками коллагеновых волокон, не теряют связи друг с другом; их очень тонкие и разветвленные анастомозирующие отростки как бы оплетают волокна. Замурованные в межклеточном веществе остеобласты на определенной стадии развития теряют способность к размножению и превращаются в остеоциты. В это же время основное вещество, располагающееся между волокнами, уплотняется, причем его избирательная окрашиваемость увеличивается. Это связано с еще большим накоплением в нем мукоидных веществ (оссеомукоида), которые, цементируя волокна, придают возникшей структуре прочность и компактность.

Образовавшееся промежуточное вещество еще не пропитано солями кальция, но уже в точности соответствует окончательной структуре межклеточного вещества. Эта стадия называется стадией образования остеоида, т. е. костеподобного вещества. Далее происходит набухание коллагеновых волокон, их гомогенизация, после чего в основном веществе появляются соли кальция и начинается процесс обызвествления самих волокон. Дальнейший процесс характеризуется нарастанием костной массы по периферии уже образованного костного зачатка.

Механизм обызвествления, т.е. отложения минеральных солей, представляется в следующем виде: в тканях развивающейся кости остеобласты выделяют фермент фосфатазу. Фосфатаза расщепляет глицерофосфаты, всегда содержащиеся в периферической крови, на углеводные соединения (сахара) и фосфорную кислоту; последняя, реагируя с хлоридом кальция, образует в тканях фосфорнокислый кальций, начинающий вместе с углекислым кальцием откладываться в основном веществе и волокнах в виде мельчайших кристалликов.

Развитие и рост первых пучков коллагеновых волокон в образующейся кости характеризуется рядом особенностей. Одной из этих особенностей является то, что волокна с концов костной модели нарастают быстрее, чем с ее боковых поверхностей, в результате чего образуются длинные костные перекладины или балки, которые распространяются радиально от центра оссификации (окостенения). Затем от этих перекладин ответвляются выросты, соединяющиеся между собой и образующие широкую сеть костных перекладин и балок разнообразной формы. Пространства между ними оказываются занятыми соединительной тканью с проходящими в ней кровеносными сосудами.

В это же время вокруг всей будущей кости, т. е. по периферии зачатка, в эмбриональной соединительной ткани появляется большое количество волокон. Та часть этой волокнистой ткани, которая прилегает непосредственно к костным пластинкам, превращается в периост. За счет остеоген-ной деятельности остеобластов периоста кость одновременно растет и в

толщину. Такая кость, появляющаяся в ранних стадиях эмбрионального развития, называется первичной губчатой костью, так как она состоит из грубоволокнистой костной ткани. В более поздних стадиях развития она заменяется вторичной или губчатой костью взрослых, которая отличается от первой тем, что построена из пластинчатой костной ткани.

Развитие пластинчатой костной ткани тесно связано с процессом разрушения отдельных участков кости и врастанием кровеносных сосудов в толщу грубоволокнистой кости. Вокруг каждого сосуда из прилегающей к нему мезенхимы описанным выше путем образуется пластинка из параллельно ориентированных тонких коллагеновых волокон и основного вещества, в которые далее откладываются соли извести. На образующуюся пластинку накладывается слой новых остеобластов и возникает новая пластинка. Однако направление коллагеновых волокон в этой пластинке образует некоторый угол с направлением волокон в предыдущей пластинке. Таким образом, пластинки накладываются друг на друга, и вокруг сосуда образуется как бы ряд костных цилиндров, вставленных один в другой (остеонов). С момента появления остеонов грубоволокнистая кость перестает развиваться и заменяется пластинчатой костью. Со стороны надкостницы развиваются общие или генеральные пластинки, которые покрывают средний остеонный слой. Таким образом развиваются плоские кости. Наступающее далее обызвествление придает прочность всей структуре. Так заканчивается гистогенез пластинчатой кости. Однако образовавшаяся в эмбриональном периоде кость в дальнейшем подвергается перестройке, что выражается в разрушении первичных остеонов и развитии новых генераций остеонов. Такая перестройка кости практически продолжается всю жизнь.

Первые костные клетки, точки окостенения появляются в диафизах трубчатых костей. Образование костной ткани на месте хрящевых моделей костей может происходить тремя способами. Это перихондральное, периостальное и энхондральное окостенения.

Перихондральное окостенение заключается в том, что надхрящница постепенно превращается в надкостницу. Внутренний слой надхрящницы начинает продуцировать не хрящевые, а молодые костные клетки (остеобласты). Остеобласты накладываются на хрящевую модель и образуют костную манжетку, которая постепенно замещает разрушающийся под нею хрящ.

Периостальное окостенение (образование кости) наблюдается тогда, когда сформировавшаяся надкостница продуцирует молодые костные клетки, которые методом аппозиции накладываются на лежащую под ними кость. Таким способом костная пластинка компактного вещества постепенно утолщается.

Энхондральное окостенение имеет место, когда костная ткань образуется внутри хряща. В хрящ из надкостницы прорастают кровеносные сосуды и соединительная ткань. Хрящ в этих местах начинает разрушаться. Часть клеток проросшей в хрящ соединительной ткани превращается в остео-генные клетки (островки окостенения), которые разрастаются в виде тяжей, формирующих в глубине кости ее губчатое вещество.

Диафизы трубчатых костей окостеневают во внутриутробном периоде. Появившиеся в них точки окостенения называют первичными. Эпифизы трубчатых костей начинают окостеневать или перед самым рождением, или уже во внеутробном периоде жизни человека. Такие точки, образовавшиеся в хрящевых эпифизах, получили название вторичных точек окостенения. Костное вещество эпифизов образуется энхондральным, перихондральным и периостальным способами. Энхондральное и перихондральное окостенения идут параллельно. За счёт перихондрального окостенения образуется компактное вещество кости, за счёт энхондрального- губчатое. К моменту рождения у ребёнка имеется 273-280 точек (островков) окостенения, а в скелете представлены все три типа стадий (перепончатая, хрящевая, костная). Однако на границе эпифизов с диафизом довольно долго сохраняется хрящевая пластинка (эпифизарная), которая замещается костной тканью в 16-24 года, и эпифизы срастаются с диафизами. За счет эпифизарной пластинки трубчатые кости растут в длину. После замещения этих пластинок костной тканью рост костей в длину прекращается.

Имеются также добавочные точки окостенения (апофизы), образовавшиеся в будущих буграх, отростках (надмыщелках, вертелах), которые постепенно срастаются с основной костью. Процесс окостенения у девушек заканчивается к 17 годам, у юношей- к 19-20 годам, окостенение фаланг пальцев происходит в возрасте 7-12 лет. Рост костей в длину происходит за счёт метафиза. Зона роста состоит из хрящевой ткани, в центре зоны хрящевые клетки растут и размножаются, а по краям – происходит постоянное замещение хрящевых клеток костными. При полном замещении рост кости в длину прекращается. В детском и юношеском возрастах рост костей в длину происходит за счёт гиалинового эпифизарного хряща (метаэпифизарного). Рост костей в толщину происходит за счёт костеобразующих клеток внутренних слоёв надкостницы, вырабатывающих костное вещество, которое наслаивается на поверхность кости. Не следует забывать, что внутри кости работают остеокласты, разрушающие кость изнутри и принимающие таким образом участие в её росте в толщину.

Выделим факторы, влияющие на рост костей скелета: 1) генетический (на рост костей в длину он влияет на 70-80%; в толщину- на 60%); 2) состояние нервной системы во многом определяет развитие костей, так как костная ткань закладывается вокруг нервной трубки; 3) состояние кровеносной системы, осуществляющей питание костей скелета; 4) социальные факторы, в частности, пищевой рацион человека, сбалансированность питания. Любой дефицит питательных веществ, как будет указано ниже, отражается на росте костей.