- •Глава II. Электрические свойства

- •2.1. Построение эквипотенциальных и силовых линий электростатического поля

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.2 Измерение электрических сопротивлений мостиком Уитстона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.3 Изучение явления термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электрона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •Значения температуры вольфрамового катода

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.4 Определение электроемкости конденсатора при помощи милликулонметра.

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.5 Определение электроемкости конденсатора мостом Сотти

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.6. Резонанс напряжения

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.7 Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли при помощи тангенс-буссоли

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.8. Снятие кривой намагничивания ферромагнетика

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.9 Определение удельного заряда электрона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.10 Изучение вакуумного диода и определение удельного заряда электрона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.11 Снятие кривой намагничивания и петли гистерезиса с помощью осциллографа

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •Часть 1. Снятие кривой намагничивания

- •Часть 2. Снятие петли гистерезиса и определение потерь на перемагничивание.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.12. Градуировка амперметра и вольтметра

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •I часть. Градуировка амперметра.

- •II часть. Расширение границ измерения амперметра.

- •III часть. Градуировка вольтметра.

- •IV часть. Расширение границ измерения вольтметра.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.13. Измерение мощности переменного тока и сдвига фаз между током и напряжением

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •I часть. Измерение характеристик электрического тока.

- •II часть. Исследование зависимости cos от величины индуктивного сопротивления цепи.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.14. Изучение работы электронно-лучевого осциллографа

- •I. Теоретическое введение

- •Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу.

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •Часть I. Определение амплитудного и действующего переменного напряжения.

- •Часть II. Измерение частоты периодического сигнала.

- •Часть III. Измерение сдвига фаз сигналов по осциллограмме.

- •Часть IV. Измерение сдвига фаз сигналов с помощью фигур Лиссажу.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

2.2 Измерение электрических сопротивлений мостиком Уитстона

Цель работы: Определить сопротивление проводника проверить закономерности последовательного и параллельного соединений.

I. Теоретическое введение

С огласнозакону Ома

для однородного участка цепи

(рис.1), сила тока в проводнике прямо

пропорциональна напряжению и обратно

пропорциональна сопротивлению.

огласнозакону Ома

для однородного участка цепи

(рис.1), сила тока в проводнике прямо

пропорциональна напряжению и обратно

пропорциональна сопротивлению.

![]() (1)

(1)

Величина сопротивления R зависит от формы проводника, а также от свойств материала, из которого он изготовлен. В частном случае для проводника, сечение которого постоянно по всей длине

![]() (2)

(2)

где l-длина проводника;

S – площадь его поперечного сечения;

ρ – удельное сопротивление, зависящее от свойств проводника.

Величина, обратная удельному сопротивлению, называется удельной электропроводимостью или удельной проводимостью.

![]() (3)

(3)

Н а

практике электрические цепи никогда

не состоят из однородных проводов

постоянного сечения, а представляют

собой совокупность различных проводников,

определенным образом соединенных между

собой.

а

практике электрические цепи никогда

не состоят из однородных проводов

постоянного сечения, а представляют

собой совокупность различных проводников,

определенным образом соединенных между

собой.

Рассмотрим два проводника, включенные в цепь последовательно (рис.2)

Сила тока I в обоих проводниках одинакова. Напряжения U1 и U2 на этих проводниках различны

U1= IR1 , U2= IR2 (4)

Поэтому

![]() (5)

(5)

При последовательном соединении напряжение на каждом из проводников пропорционально его сопротивлению. Полное напряжение U равно сумме этих напряжений

U= U1 + U2 (6)

Так как U= IR, (7)

то R=R1+ R2 (8)

В случае n проводников, соединенных последовательно, общее сопротивление определяется по формуле:

R=R1+

R2

+ …+ Rn=![]() (9)

(9)

В случае параллельного соединения проводников R1 и R2 (рис.5) ток разветвляется на два. При этом

I = I1

+ I2 (10)

= I1

+ I2 (10)

U1 = U2= U (11)

U= I1 R1 (12)

U= I2 R2 (13)

Следовательно

![]() (14)

(14)

При параллельном соединении силы токов в отдельных проводниках обратно пропорциональны их сопротивлениям. Подставив формулы (12), (13) в (10), учитывая, что

![]() (15)

(15)

получим

![]() (16)

(16)

Если параллельно соединены n проводников, то общее сопротивление определяется по формуле:

![]() (17)

(17)

II. Приборы и принадлежности

Неизвестные сопротивления.

Реохорд.

Нуль-гальванометр.

Магазин сопротивлений

Ключ.

Соединительные провода.

III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

В работе для измерения сопротивления используется мостовой метод.

Измерительная мостовая схема проставлена на рис 4.

С опротивленияr1,r2

,r3

,r4

образуют замкнутый четырехугольник. В

одну из диагоналей (АВ)

включен источник тока ε.

В другую диагональ (СD)

включен чувствительный гальванометр

G.

опротивленияr1,r2

,r3

,r4

образуют замкнутый четырехугольник. В

одну из диагоналей (АВ)

включен источник тока ε.

В другую диагональ (СD)

включен чувствительный гальванометр

G.

Само название схемы - "измерительный мост" - обусловлено включением в цепь нуль-гальванометра.

Цепь гальванометра образует мост, соединяющий противоположные вершины четырехугольника. Сопротивления r1, r2 ,r3 ,r4 называются плечами моста.

При произвольном соотношении сопротивлений r1,r2 ,r3 ,r4 в плечах моста при замкнутом ключе К через гальванометр будет протекать ток. Однако можно подобрать такие соотношения сопротивлений плеч, при которых ток в гальванометре становится равным нулю. В этом случае мост называют уравновешенным.

Найдем условие равновесия моста.

По закону Ома напряжение в плечах моста определяется по формулам:

![]() ,

,

![]()

(18)

![]() ,

,

![]()

Так

как в случае равновесия моста ток через

гальванометр не течет, то точки С

и D

имеют одинаковые потенциалы (φс

= φd).

Значит и напряжения

![]() и

и![]() будут равны. Аналогично

будут равны. Аналогично![]() .

С учетом формул (19) получим

.

С учетом формул (19) получим

![]() и

и

![]() (19)

(19)

Разделим формулы (19) друг на друга и учтем, что I3 = I4 и I1 = I2 (т.к. ток в точках С и D не разветвляется). Получим:

![]() (20)

(20)

Из этого соотношения можно получить величину любого из четырех сопротивлений, включенных в плечи моста, если известны три других сопротивления.

В се

принадлежности, необходимые для

проведения работы смонтированы на

передней панели установки (рис.5).

се

принадлежности, необходимые для

проведения работы смонтированы на

передней панели установки (рис.5).

Реохорд (на рис.5.-АВ) - деревянный брусок с нанесенными на него миллиметровыми делениями длиной 500 мм, вдоль которого по направляющим может двигаться ползунок. Металлическая пластинка, укрепленная на ползунке клеммой D, может скользить ребром по проводнику АВ, образуя с ним контакт. Концы проводка закреплены клеммами А и В. Проволока имеет постоянную вдоль всей длины площадь сечения S и изготовлена из сплава, имеющего большое удельное сопротивление ρ.

К клеммам А и В через ключ К подключен источник питания ε. Через R на схеме обозначен магазин сопротивлений, сопротивление которого задается . Rx - одно из неизвестных сопротивлений.

Сравнение принципиальной мостовой схемы рис. 4 с рабочей схемой (рис.5), показывает, что сопротивлениями r1 и r2 являются сопротивления частей АD и DВ проволоки, сопротивлением r3 - магазин сопротивлений R, а r4 -неизвестное сопротивление Rx.

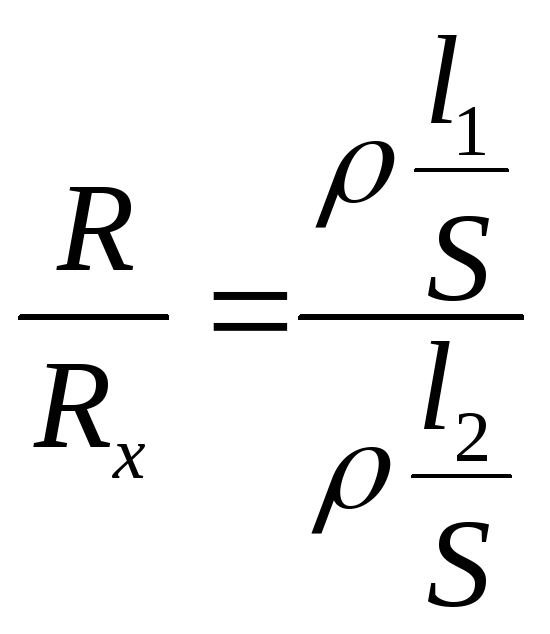

Сопротивление частей проволоки АD и DВ найдем по формуле (2):

![]() ;

;

![]() ,

,

где l1=АD, l2=DВ.

Подставим все сопротивления в формулу (20)

Сократив на ρ и S получим:

![]() (22)

(22)

Откуда неизвестное сопротивление:

![]() .

(23)

.

(23)