Биология зверей и птиц

.pdfЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

-11-

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Биология птиц и зверей» представляет специализированный прикладной раздел зоологической науки, который изучает вопросы биологии, хозяйственного использования и охраны лесной орнито- и териофауны. Целью преподавания дисциплины является обеспечение биологического базиса при профессиональной подготовке инженеров лесного хозяйства в области охраны и рационального использования охотничье-промысловых видов птиц и зверей и связанное с этим знание их морфо-биологических особенностей.

Врезультате изучения дисциплины студент должен:

1)познакомиться с особенностями организации птиц и зверей, населяющих лесную зону,

сих морфологическим строением;

2)научиться различать лесные охотничье-промысловые виды;

3)знать их систематику и экологические особенности, в т. ч. места обитания, структуру населения, особенности воспроизводства (размножения) с тем, чтобы рационально организовать ведение охотничьего хозяйства в пределах лесной зоны;

4)знать охотничье-промысловую фауну Республики Коми, в т. ч. водную и водноболотную.

Содержимое предлагаемого практикума соответствует учебной программе курса биологии птиц и зверей и специфике подготовки инженеров лесного хозяйства. Основные задачи издания – знакомство с особенностями строения птиц и млекопитающих и их экологией, хозяйственного использования ресурсов охотничье-промысловых видов.

Материал, включающий рисунки, дан по восьми занятиям. В каждом занятии раскрывается его содержание, перечисляются выполняемые работы (задания) и необходимое оборудование. Отдельные занятия включают элементы научного исследования, доступные студентам (определение видовой принадлежности отдельных птиц и зверей, составление таблиц, графиков, диаграмм).

.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Для успешного усвоения материала лабораторных занятий по курсу «Биология птиц и зверей» большое значение имеет правильная организация процесса работы студентов и овладение ими некоторыми элементарными приемами самостоятельной работы.

1.Прежде чем приступить к самостоятельной работе с объектом изучения, внимательно выслушать объяснение и задание преподавателя.

2.Приступая к изучению объекта, прочитать задание, разобраться в строении объекта и только после этого приступать к рисованию. Никогда не начинайте рисовать, не поняв строения животного!

3.Для зарисовки изучаемых объектов приобрести альбом, желательно большого формата, или папку с листами для черчения, набор цветных карандашей, хорошо отточенные простые карандаши, лезвие бритвы, ластик, линейку.

4.Рисовать исследуемый объект необходимо. Для биолога это важнейший методический прием глубокого и детального анализа строения животного. Выполненный рисунок – это не только документ о проделанной работе, но и наглядный справочный материал, удобный для использования в будущей работе. Рисунок должен быть крупным и четким. Каждому рисунку нужно дать название (например: «Скелет голубя», «Типы перьев птиц» и т. д.).

5.Закончив работу, привести в порядок рабочее место.

6.После окончания работы тщательно вымыть руки с мылом, т. к. чучела и тушки птиц и зверей могут быть обработаны ядохимикатами.

-12-

1. КЛАСС ПТИЦЫ (AVES)

Систематическое положение объекта Тип Хордовые – Chordata

Подтип Позвоночные – Vertebrata

Позвоночные с зародышевыми оболочками – Amniota Раздел Челюстноротые – Gnatostomata

класс Четвероногие, или Наземные позвоночные – Tetrapoda Класс Птицы – Aves

Подкласс Веерохвостые птицы – Neornithes Надотряд Типичные птицы – Neognathae

Представители различных отрядов надотряда Типичные птицы

Занятие № 1.

МНОГООБРАЗИЕ ПТИЦ В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ

2 часа

Цель работы

Используя чучела и тушки разных видов птиц, практически ознакомиться с их многообразием в связи условиями обитания и образа жизни, с характерами передвижения, пищи и приемов ее добывания.

Задачи

1.Ознакомиться с особенностями внешнего строения птиц в связи с их приспособлением к полету. Научиться определять по внешнему виду принадлежность птиц к той или иной жизненной форме

2.Изучить внешний облик птиц, заселяющих разные биотопы. Подробно рассмотреть строение крыльев, клювов, ног, шеи и хвоста разных видов птиц.

Материалы и оборудование

1.Чучела, тушки птиц разных экологических типов (жизненных форм).

2.Диапроектор.

3.Слайды с изображениями птиц разных экологических типов.

4.Таблицы: внешний вид птиц разных экологических типов, крылья птиц, ноги птиц, клювы птиц.

5.Альбом для рисования, простые и цветные карандаши, ластик.

6.Тетрадь, ручка.

-13-

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Птицы ведут происхождение от пресмыкающихся. К важнейшим признакам, отличающим птиц от рептилий, относятся:

1)дальнейшее развитие нервной системы, сложность высшей нервной деятельности и совершенство органов чувств, особенно зрения и слуха;

2)высокая и постоянная температура тела;

3)совершенный способ передвижения по воздуху путем полета, что не влечет потери способности к передвижению по субстрату или лазанию;

4)размножение, сопровождающееся такими сложными биологическими явлениями, как гнездостроение, высиживание яиц и забота о потомстве, которые обеспечивают повышенное выживание потомства.

Впроцессе эволюции многие морфологические преобразования всех систем органов обеспечили птицам резкое повышение общего уровня организации по сравнению с пресмыкающимися. В результате птицы широко расселились по всему земному шару.

При изучении строения птиц важно отметить черты, во-первых, показывающие их родство с пресмыкающимися, и, во-вторых, черты, связанные с полетом. К числу первых признаков относятся:

1)тонкая кожа, бедная железами;

2)сильное развитие роговых образований;

3)один затылочный мыщелок;

4)интертарзальный сустав;

5)наличие клоаки и др.

К числу вторых относятся:

1)превращение передних конечностей в крылья;

2)перьевой покров, обеспечивающий несущую поверхность тела и придающий ему обтекаемую форму;

3)уменьшение плотности тела за счет пневматичности костей и замены тяжелых челюстей легким беззубым роговым клювом;

4)киль грудины как место прикрепления сильно развитых грудных мышц, двигающих кры-

лья;

5)воздушные мешки, выполняющие разнообразные функции, особенно важные для дыхания при полете;

6)ряд особенностей скелета.

Кроме того, нередко в связь с полетом ставят также плотную фиксацию легких в полости тела, отсутствие мочевого пузыря.

По основным морфологическим признакам птицы представляют собой сравнительно однородную группу животных, более однотипную, чем млекопитающие. Однородность основных признаков птиц в первую очередь объясняется тем, что эволюция их шла по пути завоевания воздушной среды, приспособления к активному полету. Полет как основной способ передвижения наложил отпечаток на строение птиц и обусловил сходство общей организации, которое наблюдается у многочисленных представителей разных отрядов этого класса. Однако отмеченное однообразие следует понимать лишь в самом общем смысле слова. По внешнему облику и строению птицы весьма разнообразны. Это разнообразие строения вытекает из различия их образа жизни, способа передвижения, характера пищи и приемов ее добывания. В процессе эволюции птицы заселили леса, открытые пространства, болота и водоемы. Существование в столь различных условиях привело к образованию разных экологических типов, сильно отличающихся по внешнему виду и строению.

В самом деле, если сравнить общий облик и внешнее строение таких птиц, как лесной обитатель рябчик, в совершенстве приспособившийся к воздушному образу стриж, представитель водоплавающих утка и любитель мелководий кулик, то легко убедиться, как сильно они отличаются друг от друга.

-14-

Рябчик, как и большинство типично наземных лесных птиц, обладает средними пропорциями тела и широкими крыльями, обеспечивающими быстрый и почти вертикальный взлет, что имеет большое значение в лесу при опасности. Стриж – замечательный летун, обладает очень длинными узкими крыльями, очень короткими ногами, маленьким, но широко раскрываемым клювом, благодаря чему легко ловит в воздухе насекомых. Для утки характерно плотное густое оперение, плавательные перепонки на ногах и широкий уплощенный клюв с цедильным аппаратом (см. ниже). Наконец, у кулика бросаются в глаза длинные ноги и длинная шея, что связано с его жизнью в специфических местах обитания (см. ниже). Совсем иной облик имеют хищники с их мощными лапами, крупными острыми когтями и загнутым крючком клювом, являющимися приспособлениями для ловли крупной добычи.

Разнообразие внешнего строения птиц особенно ярко проявляется в строении крыла, клюва, ног, шеи и хвоста.

Длина и форма крыльев птиц находятся в тесной связи с особенностями полета. У разных птиц крыло весьма различно. Для сравнения можно рассмотреть крылья стрижа, чайки, канюка, рябчика и перепела.

Особенности крыла стрижа, добывающего корм исключительно в воздухе, были отмечены выше. Можно добавить, что в сложенном виде крылья у него значительно заходят за кончик хвоста. У чайки, бóльшую часть времени летающей над водоемами и высматривающей в воде пищу, крылья тоже длинные, но относительно более широкие. Это следует поставить в связь с более медленным (чем у стрижа) и часто планирующим полетом. Канюк также много времени проводит в воздухе, высматривая мышевидных грызунов на земле. При этом чаще всего он использует парящий полет, в связи с чем крылья у него не только длинные, но и, как у многих хищников, широкие (более широкие, чем у чаек). У рябчика крылья относительно короткие, концы их далеко не доходят до конца хвоста. В то же время они широкие, благодаря чему птица при опасности может быстро, почти вертикально взлететь между деревьями. Маленькие крылья имеет перепел, который летом редко, только в крайнем случае взлетает, предпочитая скрываться среди густой травы на земле.

Клювы у птиц особенно разнообразны (рис. 1). Их строение связано с характером потребляемой пищи, состав которой у птиц весьма широк, а также способами их добывания.

Ухищников клюв короткий, прочный, загнутый крючком. Таким клювом хищник отрывает куски мяса при поедании жертвы.

Укуликов он тонкий и длинный, особенно у веретенника, вальдшнепа, бекаса и некоторых других. Запуская клюв в мягкий грунт болот и отмелей, кулики зондируют субстрат и добывают себе пищу в виде различных беспозвоночных животных.

Удятлов клюв средней длины, но прочный и острый. Он выполняет функцию как бы долота, которым птица продалбливает кору и древесину зараженных вредителями деревьев и извлекает насекомых и их личинок, а также сооружает дупла.

Узерноядных воробьиных птиц (воробьев, зябликов, снегирей и др.) клюв короткий и толстый, конический, что связано с питанием семенами и другими грубыми растительными кормами. Особой толщины достигает клюв у дубоноса, питающегося костянками. Благодаря такому массивному клюву птица легко раздавливает твердые костянки, добывая из них семена. Своеобразен клюв у клестов, основу питания которых составляют семена хвойных деревьев. Концы клюва у них перекрещиваются, благодаря чему птицы легко отгибают чешуйки шишек и достают из-под них семена.

Унасекомоядных воробьиных птиц (синиц, славок, пеночек и др.), наоборот, клюв весьма тонкий, удобный для собирания с листвы, веток, с расщелин коры и древесины, а также с земли насекомых.

Иной формы клюв у птиц-мухоловов (мухоловок, стрижей, ласточек, козодоев и др.), добывающих насекомых на лету. Их клювы совсем короткие, но с широким разрезом. По бокам ос-

-15-

нования клюва расположены короткие щетинки. В результате раскрытый клюв образует как бы широкую воронку, с помощью которой птицы легко ловят насекомых во время полета.

8

7

1

|

2 |

14 |

3 |

|

15 |

4 |

|

6 |

|

5 |

|

|

|

10 9

13 |

11 |

12 |

|

Рис. 1. Клювы птиц: 1 – канюка; 2–4 – куликов; 5 – колибри; 6 – дятла; 7 – тукана; 8 – пеликана; 9–11 – зерноядных птиц; 12, 13 – насекомоядных;

-16-

14, 15 – водоплавающих И совсем отлична форма клюва от всех выше рассмотренных у представителей водопла-

вающих птиц – уток. Клюв у них широкий, уплощенный, с роговыми пластинками по краям, образующими так называемый «цедильный аппарат». Через последнюю птица пропускает захваченную в рот воду, заглатывая попавшую с водой растительную или животную пищу. У крохалей, в отличие от уток, клюв узкий, по краям усаженный острыми зубчиками, направленными назад. Зубчики помогают удерживать пойманную рыбу, которой крохали питаются.

Ноги у птиц (рис. 2, 3) по своему строению не менее разнообразны, что определяется разнообразием мест обитания.

5

1

2

4

3

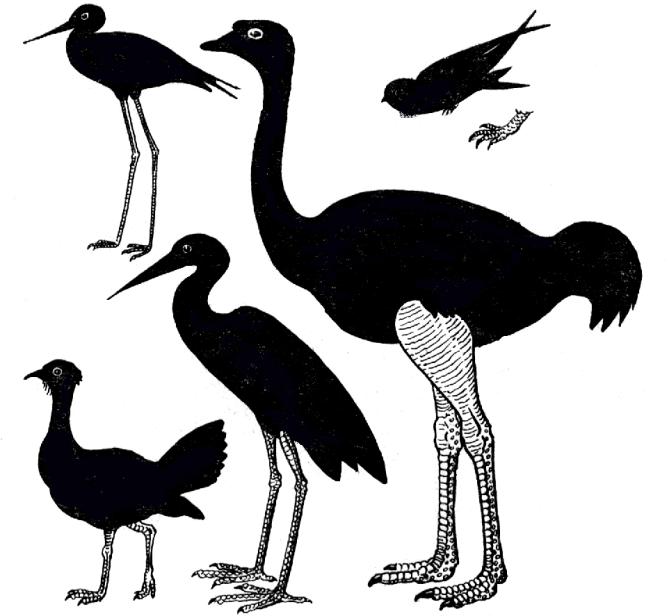

Рис. 2. Относительная длина ног птиц: 1 – кулик-ходулочник; 2 – серая цапля; 3 – дрофа; 4 – африканский страус; 5 – стриж черный

-17-

10 11

6

5 |

4 |

|

3

|

|

9 |

1 |

|

|

|

|

2

7

8 8 8

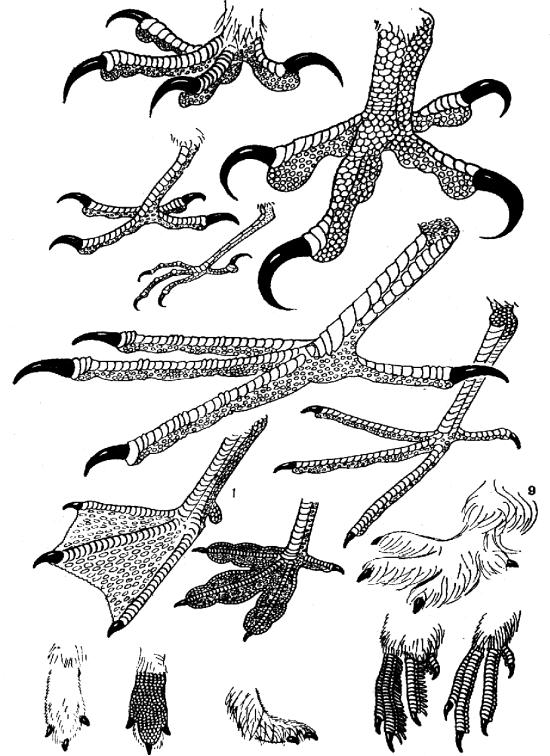

Рис. 3. Лапы птиц: 1, 2 – водоплавающих; 3, 4 – обитателей болотных зарослей; 5–7 – добывающих корм на древесно-кустарниковой растительности;

8 – обитателя пустынь (сверху, снизу, сбоку); 9 – обитателя снежных мест; 10, 11 – хищников

У куликов, цапель, журавлей они очень длинные; эти птицы, обитая на болоте и по мелководьям, легко могут передвигаться по вязкому грунту и неглубокой воде. У ласточек, стрижей, редко опускающихся на землю, ноги настолько коротки, что птицы с трудом могут передвигаться по ней. Между этими двумя крайними пределами можно рассмотреть большую серию переходных форм.

-18-

У водоплавающих птиц (уток, гусей, поганок и др.) пальцы соединены перепонками, играющими большую роль при плавании и нырянии.

Уптиц, живущих в местностях с сухим твердым грунтом, как и у преобладающей части, обитающих на деревьях, пальцы сравнительно небольшой длины. У птиц, населяющих болота с вязким грунтом (куликов, болотных курочек, цапель), относительная длина пальцев больше. Это уменьшает нагрузку на единицу ступательной поверхности ног и позволяет птицам ходить не проваливаясь по грязевым отмелям и иным топким местам.

Убольшинства древесных птиц, разыскивающих корм на ветвях и листьях деревьев (синиц, славок, пеночек и др.), пальцы снабжены острыми когтями, которыми птицы цепляются за неровности коры на стволах и за ветви, удерживаются на высоте. У глухарей, тетеревов, рябчиков, в основном кормящихся на земле и только в зимний период добывающие пищу в виде хвои, березовых почек и т. п., осенью появляются другие приспособления. Пальцы этих птиц в этот период оторочены поперечными роговыми бахромками, помогающими удерживаться даже на скользких обледенелых ветвях деревьев.

Своеобразно устроены лапы у дятлов. В отличие от большинства птиц, у которых три пальца направлены вперед и один назад, у дятлов два пальца направлены вперед и два назад. Такое расположение пальцев обеспечивает возможность передвигаться по вертикальному стволу деревьев прыжками, создавая при этом надежную опору.

Среди ног других птиц выделяются лапы хищников. Пальцы у них средней длины, но толстые, сильные, с крупными острыми загнутыми когтями. Функция таких лап – схватывать и раздирать добычу. Особенно крупные когти у скопы. Питается она скользкой добычей – рыбой, нередко крупной, и для ее удержания требуются особенно сильные лапы и крупные когти, на нижней стороне которых имеются острые шипики.

Шея у птиц разной длины. Особенно длинная она у некоторых куликов, цапель, журавлей и у многих других, имеющих длинные ноги. Наличие длинной шеи у длинноногих птиц естественно и понятно, в противном случае такие птицы не смогли бы доставать корм с земли. Но некоторые птицы имеют длинную шею и короткие ноги, как, например, лебеди. В этом случае длинная шея является приспособлением для добывания пищи в воде. В отличие от уток, лебеди не ныряют, а добывают корм на той глубине, до которой достает опущенная шея. У ряда птиц, обитающих на открытых пространствах, длинная шея при наличии длинных ног расширяет кругозор и обеспечивает своеобразную сигнализацию при опасности.

В целом можно отметить, что длина шеи находится в корреляции с другими частями тела, с местом обитания и образом жизни.

Хвост, выполняющий в первую очередь функцию руля при полете, имеет у разных птиц различное строение. У хороших летунов, например у стрижей, многих хищников и др., он достаточно развит, тогда как у таких «плохих» летунов, как перепел, коростель и др. развит слабо. Обращает внимание длинный хвост ястребов, обитателей лесных биотопов. Такой хвост выполняет функцию мощного руля, позволяющего ястребу лавировать между деревьями и кустами при быстром преследовании птиц, составляющих основной его корм. Своеобразен хвост у дятлов. Перья его жесткие, стержни толстые и упругие. При лазании по отвесным стволам дятел в момент прыжка опирается на хвост и тем самым поддерживает равновесие.

Все рассмотренное хорошо иллюстрирует положение о том, что внешнее строение птиц весьма различно. Это связано с разнообразием условий обитания, накладывающих отпечаток не только на внешний облик, но и на всю организацию животных. В процессе эволюции каждый вид путем естественного отбора приобрел те свойства и качества, которые обеспечивают наилучшее выживание особей в характерной для него среде обитания, а тем самым поддержание численности вида и его процветание.

Задания

1. РАССМОТРЕТЬ по чучелам и тушкам птиц, таблицам и слайдам:

-19-

а) внешний облик и внешнее строение рябчика, стрижа, утки, дятла, канюка;

б) длину и форму крыла стрижа, чайки, канюка, рябчика, перепела; в) форму и строение клюва канюка, кулика, дятла, зерноядных птиц (воробья, зяблика, кле-

ста), насекомоядных птиц (синицы, славки, пеночки), птиц-мухоловов (мухоловки, стрижа), утки, крохаля;

г) строение ног кулика, стрижа, тетерева (глухаря или рябчика), белой куропатки, дятла, утки, канюка;

д) формы и строение шеи у куликов;

е) строение хвоста стрижа, канюка, ястреба, сороки, дятла, перепела, поганки. По всем пунктам сделать выводы и записать.

2. ЗАРИСОВАТЬ у птиц разных экологических типов:

а) клювы; б) лапы.

Требования к отчету

Результаты выполнения лабораторной работы представить письменно в виде выводов по всем пунктам задания 1 и рисунков (клювы и лапы птиц разных экологических типов).

Контрольные вопросы

1.Дать общую характеристику классу птиц, отметив черты высокой организации.

2.Описать внешнее строение птиц разных экологических типов, связав с местом обитания

иобразом жизни.

3.Описать форму и длину крыльев птиц, связав с особенностями полета.

4.Чем связано многообразие форм клюва птиц?

5.Объяснить разнообразие в строении ног и лап птиц. С чем это связано?

6.Описать строение шей и хвостов птиц в связи с их образом жизни.

Занятие № 2.

НАРУЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПТИЦ

2 часа

Цель работы

Практически ознакомиться с наружными покровами птиц, отметив их значение в полете, терморегуляции.

Задачи

1.Изучить строение перьевого покрова птиц, отметив их большое разнообразие, выполняемые функции.

2.Научиться определять другие производные эпидермиса птиц.

Материалы и оборудование

1.Перья разных типов, смонтированные на картонках.

2.Расправленное крыло птицы с удаленной мускулатурой и обнаженным скелетом.

3.Таблицы: контурное перо, типы перьев птиц, схема строения опахала, группы маховых перьев птиц.

4.Альбом для рисования, простые и цветные карандаши, ластик.

-20-