- •Часть 3

- •Часть 2

- •1.1. Основные теоретические положения

- •Т а б л и ц а 1

- •1.2. Порядок выполнения работы

- •1.3. Обработка результатов опыта

- •1.4. Контрольные вопросы

- •2.1. Основные теоретические положения

- •2.2. Порядок выполнения работы

- •2.3. Обработка результатов опыта

- •2.4. Контрольные вопросы

- •3.1. Основные теоретические положения

- •3.2. Порядок выполнения работы

- •3.3. Обработка результатов опыта

- •3.4. Контрольные вопросы

- •4.1. Основные теоретические положения

- •4.2. Порядок выполнения работы

- •4.3. Обработка результатов опыта

- •4.4. Контрольные вопросы

- •5.1. Основные теоретические положения

- •5.2. Порядок выполнения работы

- •5.3. Контрольные вопросы

- •6.1. Основные теоретические положения

- •6.2. Порядок выполнения работы

- •6.3. Контрольные вопросы

- •7.1. Основные теоретические положения

- •7.2. Порядок выполнения работы

- •7.3. Контрольные вопросы

- •8.1. Основные теоретические положения

- •8.2. Составление и реализация логических функций

- •8.3. Порядок выполнения работы

- •8.4. Контрольные вопросы

- •Исследование триггеров и счетчика

- •9.1. Основные теоретические положения

- •9.2. Порядок выполнения работы

- •9.3. Контрольные вопросы

- •Часть 2

- •644046, Г. Омск, пр. Маркса, 35

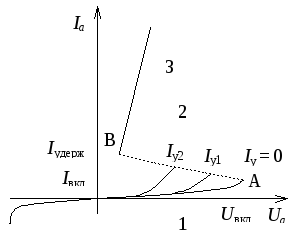

3.1. Основные теоретические положения

Выпрямители, которые совмещают выпрямление переменного напряжения с управлением выпрямленным напряжением, называют управляемыми. Они строятся по тем же схемам, что и неуправляемые, однако в вентильной группе используются управляемые вентили – тиристоры.

Тиристор – полупроводниковый прибор с тремя или более pn-переходами, который используется для переключения сигналов и обладает выпрямляющими свойствами, т.е. может пропускать большой ток в прямом направлении и лишь малый ток в обратном направлении.

В отличие от диодов, тиристор

при прямом напряжении может находиться

как в закрытом (пропускать малый ток,

участок 1 на рис. 8), так и в открытом

(пропускать большой ток, участок 3 на

рис. 8) состоянии. Напряжение

![]() ,

соответствующее началу участка 2 (точкаА, рис.

8), называется напряжением включения

тиристора. Ток

,

соответствующее началу участка 2 (точкаА, рис.

8), называется напряжением включения

тиристора. Ток

![]() ,

соответствующий напряжению

,

соответствующий напряжению![]() ,

называется током включения тиристора.Существуют диодные и триодные

тиристоры. Обратная ветвь ВАХ тиристора

(рис. 8) подобна обратной ветви характеристики

полупроводникового диода.

,

называется током включения тиристора.Существуют диодные и триодные

тиристоры. Обратная ветвь ВАХ тиристора

(рис. 8) подобна обратной ветви характеристики

полупроводникового диода.

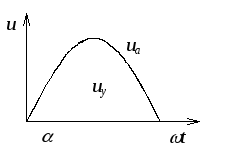

Рис. 8. ВАХ тиристораРис. 9. Определение угла управления

При наличии тока

![]() в цепи управляющего электрода напряжение,

при котором происходит включение

тиристора, снижается. Если после включения

тиристора ток анодаIa

превысит некоторое значение

в цепи управляющего электрода напряжение,

при котором происходит включение

тиристора, снижается. Если после включения

тиристора ток анодаIa

превысит некоторое значение

![]() ,

то ток управляющего электрода может

быть выключен, однако тиристор будет

оставаться в открытом состоянии. Для

выключения тиристора необходимо снизить

протекающий через него ток до величины,

меньшей значения тока удержанияIудерж,

изменить полярность приложенного к

тиристору напряжения, либо подать

импульс по цепи управляющего электрода.

,

то ток управляющего электрода может

быть выключен, однако тиристор будет

оставаться в открытом состоянии. Для

выключения тиристора необходимо снизить

протекающий через него ток до величины,

меньшей значения тока удержанияIудерж,

изменить полярность приложенного к

тиристору напряжения, либо подать

импульс по цепи управляющего электрода.

Управление напряжением на выходе управляемого выпрямителя сводится к управлению во времени моментом отпирания (включения) тиристора. Это осуществляется за счет сдвига фаз между анодным напряжением и напряжением, подаваемым на управляющий электрод тиристора (рис. 9). Такой сдвиг фаз называют углом управления и обозначают , а способ управления – импульсно-фазовым.

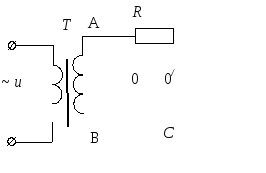

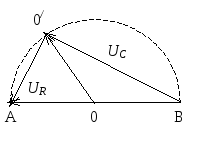

Сдвиг управляющих импульсов по отношению к анодному напряжению можно осуществить с помощью мостового фазовращателя (рис. 10, а), векторная диаграмма которого изображена на рис. 10, б. Фазовращатель является частью схемы управления (СУ) тиристорного управляемого выпрямителя.

а б

Рис. 10. Схема и векторная диаграмма фазовращателя

Зависимость среднего

значения выпрямленного напряжения от

угла управления

![]() называют характеристикой

управления выпрямителя. Эти характеристики

могут быть рассчитаны

теоретически:

называют характеристикой

управления выпрямителя. Эти характеристики

могут быть рассчитаны

теоретически:

при активной нагрузке

![]()

![]() ; (2)

; (2)

при активно-индуктивной

нагрузке

![]()

![]() , (3)

, (3)

где

![]() – значение

– значение![]() при = 0

и для двухполупериодной схемы выпрямителя

при = 0

и для двухполупериодной схемы выпрямителя

![]() ,

здесь

,

здесь![]() – действующее значение переменного

напряжения на зажимах выпрямителя.

– действующее значение переменного

напряжения на зажимах выпрямителя.

Внешние характеристики управляемого выпрямителя при фиксированных значениях угла имеют тот же характер, что и для неуправляемых схем.

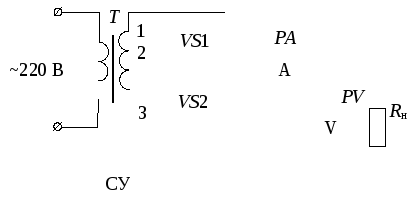

3.2. Порядок выполнения работы

1) Собрать схему двухполупериодного управляемого выпрямителя (рис. 11) с активной нагрузкой, для чего на тиристорную вентильную группу подать напряжение со вторичной обмотки трансформатора, а выход подключить к блоку нагрузки. Установить заданное преподавателем положение нагрузочного реостата.

Рис. 11. Электрическая схема исследования управляемого выпрямителя

2) Подать переменное питающее

напряжение и, изменяя угол управления

,

снять характеристику управления

выпрямителя

![]() .

Отсчет

произвести по осциллографу и усреднить

по двум полупериодам. Электронный

вольтметр PV

в режиме «~» показывает действующее

значение переменной составляющей

выпрямленного напряжения U~,

а в режиме «=» – среднее значение

выпрямленного напряжения Ud.

Результаты измерения

внести в табл. 6. Зарисовать осциллограммы

напряжения на нагрузке при углах

управления 60 и 120°.

.

Отсчет

произвести по осциллографу и усреднить

по двум полупериодам. Электронный

вольтметр PV

в режиме «~» показывает действующее

значение переменной составляющей

выпрямленного напряжения U~,

а в режиме «=» – среднее значение

выпрямленного напряжения Ud.

Результаты измерения

внести в табл. 6. Зарисовать осциллограммы

напряжения на нагрузке при углах

управления 60 и 120°.

Т а б л и ц а 6

Результаты измерений и расчетов

|

Экспериментальные данные |

Расчет | ||||

|

, |

|

U~ , В |

cos |

|

U~m1 |

|

|

|

|

|

|

|

3) Установить угол управления выпрямителя = 30° и снять внешнюю характеристику выпрямителя Ud = f(Id), изменяя величину сопротивления нагрузки. Точку, соответствующую режиму холостого хода, не фиксировать. Результаты эксперимента занести в табл. 7.

4) Повторить п. 3 для угла управления = 60°, измеренные значения свести в табл. 7.

Т а б л и ц а 7

Результаты измерений

|

= 30° |

= 60° | ||||

|

мА |

В |

В |

мА |

В |

В |

|

|

|

|

|

|

|