VET_5-2004

.pdf

№ 5/2004

Уважаемый читатель!

Вочередном номере настоящего издания в рубрике «Исследование» вашему вниманию предлагается статья «Новые элементы биомеханики в грудопоясничной области позвоночного столба у собаки». В ней рассматривается вопрос кинематики позвоночного столба в грудопоясничной области при флексии и экстензии. Проведена оценка относительной мобильности позвонков с определением центров моментов ротации (ЦМР) между позвонками при движении. Выявлены последствия на уровне дисков и связок. В рубрике «Дерматология» в статье «Пиодермит собак» рассматриваются основные элементы этиопатогенеза, методы клинической диагностики и лечение этого заболевания.

Вследующих номерах настоящего издания в рубрике «Диагностика» будет продолжена тема «Каков ваш диагноз?». Планируется продолжение темы по акупунктуре: будет опубликована статья «Оказание родовспоможения у собак методом акупунктуры».

Как и прежде, мы напоминаем вам о подписке.

СОДЕРЖАНИЕ

Исследование

4Новые элементы экспериментальной биомеханики в грудопоясничной

области позвоночного столба у собаки

Клинический

случай

9Бактериальный подальный целлюлит у собаки

Дерматология

12 Пиодермит собак

Лабораторная

диагностика

19Мазок крови:

возможности и ограничения при его анализе

28Биохимическое исследование гемостаза у собаки

Диагностика

33Ответ на вопрос «Каков ваш диагноз?»

38 Каков ваш диагноз?

3,18 Информация

41-44 Научно-практическая конференция «Теория и практика

ветеринарной гомеопатии и акупунктуры»

«ВЕТЕРИНАР» |

№ 5 (43), 2004 г. |

Основан в 1997 году |

Учредитель и издатель |

ЗАО “Издательский дом “ДРУГ” |

Генеральный директор |

Юрий Дейкало |

Директор |

Татьяна Катасонова |

|

|

Главный редактор |

Евгений Трапезов |

Научный редактор |

Наталья Данилевская |

Верстка и цветоделение |

Аида Сидоренко |

|

|

СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: |

|

E-mail: aram@astgroup.ru |

Арам Фиданян |

E-mail: suchkov@astgroup.ru |

Дмитрий Сучков |

Тел. 216-6441, факс 215-3110 |

|

Отдел подписки |

Жанна Саркисова |

Тел. (095) 216-0166 |

|

|

|

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: |

|

Директор |

Ирина Лепесина |

Менеджеры |

Юлия Кривич |

|

Ольга Назарова |

Тел. (095) 246-9674

E-mail: droug-service@droug.ru

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете РФ по печати

Свидетельство о регистрации № 016695

Договор о партнерстве журнал L’ Action Veterinaire (Франция) Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений

При перепечатке ссылка на журнал обязательна

Рукописи не рецензируются Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов Отпечатано в типографии Тираж 20000 экз.

Подписано в печать 19 октября 2004 г. Цена свободная Подписной индекс журнала

по каталогу агентства “Роспечать” — 47774 Подписка по регионам Агентство “Роспечать” тел.: (095) 101-2550

Адрес редакции:

119992, Москва ГСП-2, Зубовский б-р, 21-23, к.3 Тел./факс (095) 246-2564

Russian magazine “Veterinar” for practice veterinars Zubovsky bul. 21-23, k.3, Moscow, Russia, 119992 Tel./fax: +7-095-246-2564

Web-сервер: http://www.droug.ru. Е-mail: veterinary@droug.ru

Реквизиты редакции:

ЗАО “Издательский дом “ДРУГ” ИНН 7704145439, БИК 044585674,

к/с 30101810000000000674, р/с 40702810600000000096 в ООО “Русь Универсал Банк”, г. Москва

© Издательский дом “ДРУГ”, 2004 г.

Информация

ЗАМЕТКИ КЛИНИЦИСТА

ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ БРОНХОПНЕВМОПАТИЯ У СОБАКИ

В Университете города Льеж проведено ретроспективное исследование на 23 молодых собаках с диагнозом бронхопневмопатия. Все животные были обследованы по причине кашля, ассоциирующегося в основном с симптомами тошноты. Кроме того, отмечали диспноэ у 21 особи (91%) и выделения из носовой полости у 12 собак (52%). Рентгенографическое исследование грудной полости у 19 животных свидетельствует об уплотнении в области бронхов, у 13 животных (68%) было умеренное уплотнение интерстиция с выраженным поражением легочного поля. Эндоскопическое исследование органов дыхательной системы, проведенное у всех собак, свидетельствует о присутствии слизи желто-зеленого цвета или гнойнослизистого экссудата у 17 пациентов (70%). Кроме того, отмечали выраженное уплотнение слизистых с иррегулярными полипоидными образованиями у 12 собак (52%). У трех животных (13%) выявили частичную обтурацию верхних дыхательных путей. Эозинофилию в крови констатировали у 14 особей (61%). Цитологический анализ содержимого бронхоальвеолярного смыва (взят с помощью тампонов) у 14 собак (61%) позволил выявить наличие полинуклеарных эозинофилов, где от 20 до 50% полинуклеарных эозинофилов было обнаружено у 6 собак (26%). Инфильтрацию эозинофилами слизистых бронхов и других тканей выявили методом биопсии у 19 животных. Инфильтрацию квалифицировали как низкую у 7, умеренную у 6 и тяжелую у 6 собак (36, 32 и 32 % соответственно). В среднем, сывороточная концентрация иммуноглобулинов типа А почти вдвое превышала таковую у двадцати здоровых особей контрольной группы из разных питомников. Были назначены глюкокортикостероидные препараты перорально с постепенным снижением

терапевтической дозы. Поддерживающая лечебная доза варьировалась в пределах 3 0,1-1 мг/кг в сутки. Какой-либо корреляции между временем лечения, клиническими симптомами заболевания, поддерживающей терапевтической дозой, результатом цитологического и гистоморфологического исследования не установлено.

Cecile Clercx et. al. Eosinophilic bronchopneumopathy in dogs. J. Vet. Intern. Med. 2000; 14: 282-291

ПРЕОБЛАДАНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГИПОФИЗАРНОЙ ПРИРОДЫ У КОШЕК, СТРАДАЮЩИХ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОЙ ФОРМОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Чтобы определить число новообразований гипофизарной природы проводили томоденситометрическое исследование на 16 кошках с инсулинрезистентной формой сахарного диабета, у двенадцати из которых подозревали акромегалию, а у четырех гиперадренокортицизм гипофизарной природы. Для проведения сравнительного исследования использовали контрольную группу животных того же вида (n=8) с выраженной компенсацией сахарного диабета. Двух кошек обследовали методом томоденситометрии и шесть при помощи магнитного

резонанса. Все исследования проводили до и сразу после внутривенного введения контрастного продукта. У 16 инсулинрезистентных кошек констатировали новообразования в гипофизарной области. Максимальная ширина этих образований колебалась в пределах 4,4-12,7 мм, а высота в пределах от 3,1 до 12,6 мм. Томоденситометрическое исследование и магнитный резонанс четко отобразили норму у кошек с компенсированным сахарным диабетом.

Результаты исследований показывают, что инсулинорезистентная форма сахарного диабета у кошек с предполагаемой акромегалией была следствием образований гипофизарной природы, диагностируемых методом томоденситометрии или магнитным резонансом.

D.A.Elliot et.al. Prevalence of pituitary tumors among diabetic cats with insulin reistans. JAVMA 2000; 216: 1765-1768.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ МОЗЖЕЧКА У БОБТЕЙЛА

Авторы опубликовали исследование о генетической предрасположенности к дегенеративным изменениям мозжечка, которое иногда наблюдают у собак породы бобтейл. Было отмечено, что это нарушение проявляется значительно позже и значительно дольше эволюционирует у бобтейла в отличие от других пород собак, заболевание которых было описано ранее. Результаты генетического анализа показали, что вышеуказанное заболевание передается по аутосомному рецессивному признаку.

Steinberg (HS): Cerebellum degeneration in Old English Sheepdog. JAVMA, 217, 8, 1162-1165, 2000.

© «Ветеринар» 5/2004

Исследование

Новые элементы экспериментальной биомеханики в грудопоясничной

области позвоночного столба у собаки

Грудопоясничная область на уровне Th11-L2 очень мобильна, и фиксация дисков и связок должна быть достаточно надежна. Крестцовопоясничное сочленение позвонков (L7-S1) очень подвижное. Часто возникает ярко выраженный спондилез.

4

Было проведено экспериментальное исследование кинематики позвоночного столба в грудопоясничной области во время флексии и экстензии. Целью являлась оценка относительной мобильности позвонков, определение центров моментов ротации (ЦМР) между позвонками при движении и выяснение последствий на уровне дисков и связок. Использовано пять анатомических препаратов собак: четыре от молодых особей весом от десяти до двадцати килограммов; один — «пожилая» такса, межпозвоночные диски которой были подвержены кальцификации. Полученные результаты сопоставляли с данными литературы по распределению повреждений, наиболее часто встречающихся на уровне позвоночного столба.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

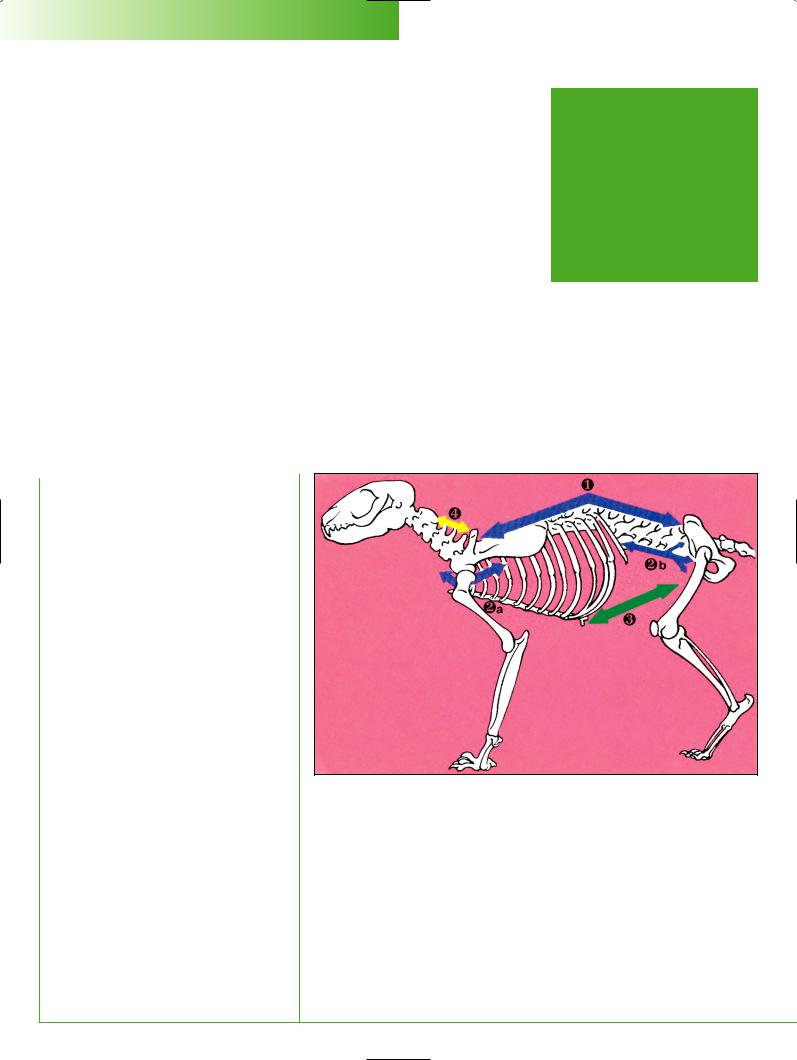

Позвоночный столб и связочный аппарат формируют дугу (рис. 1), которая удерживается с помощью дорсального «тяжа» (способен вызывать экстензию), вентрального прерывистого (в основном поддерживающего дугу) и вентрального непрерывного «тяжа» (стабилизирует грудопоясничную область в состоянии флексии путем фиксации грудиннореберного сочленения и таза). Флексия шейного отдела позвоночного столба может влиять на состояние грудопоясничной области, в том числе за счет эластичной выйной связки. Биомеханическая модель дуги с применением жгутов позволяет выбрать анатомический участок, акцентировать внимание на соответствующем ана-

О. Ноак

Рисунок 1. Структура дуги позвоночного столба и его натяжения, представленные в качестве механической модели позвоночного столба в области грудопоясничного отдела.

1 — дорсальный тяж, распространяющийся от Th1 до подвздошной кости (мышцы верхней части корпуса тела); 2а — краниальная часть прерывистого вентрального натяжения (длинный мускул шеи); 2б — каудальное вентральное и прерывистое натяжение (малая и большая поясничные и квадратная мышцы поясничного отдела позвоночного столба); 3 — вентральное непрерывное натяжение (мышцы брюшной стенки);

4 — выйная связка, распространяющаяся от Th1 до C2.

томо-физиологическом подходе. Анато- |

Выделено пять позиций: |

|||

мическим участком исследования явля- |

|

|||

лась аксиальная часть скелета с межпо- |

— нейтральная, контрольная (рис. 2): |

|||

звоночными |

дисками |

и |

связки |

без искусственного натяжения и выра- |

позвоночного столба в области плечевого |

женной позиции, что отвечает анатомо- |

|||

пояса и грудной клетки. |

|

|

физиологическим характеристикам есте- |

|

|

|

|

|

ственной мобильности (движения); |

|

|

|

|

|

© «Ветеринар» 5/2004

Исследование

Рисунок 2.

Нейтральная контрольная позиция анатомического

препарата.

Рисунок 3. Позиция анатомического препарата в состоянии флексии шейного и грудопоясничного отделов позвоночного столба.

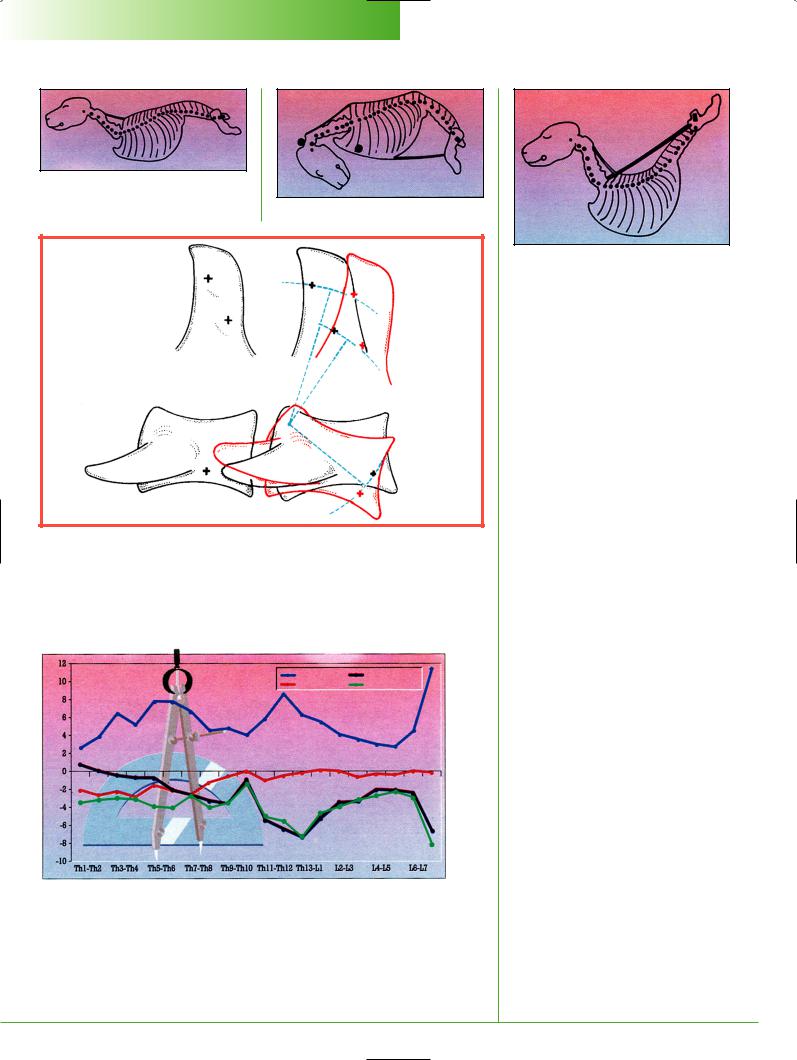

Рисунок 5. Принцип графического определения центра момента ротации (вращения) во время относительного движения двух позвонков. Достигается за счет взаимного наложения двух рентгенографических клише в месте их сочленения. Проводится сравнительное исследование позиций анатомического препарата: нейтральной (контрольной) и принудительной (Fc, Ftl, Fctl или E). Изменение положения двух позвонков и, следовательно, рентгеноконтрастных реперов, помещенных в область их медианной проекции (остистые отростки и вентральная часть тела позвонка), дает возможность получить графическое отображение траектории их движения путем сравнения нейтральной (черный цвет силуэтов позвонка и крестиков) и принудительной (красный цвет силуэтов позвонка и крестиков) позиций анатомического препарата. Краниальный позвонок рассматривается как контрольный фиксированный. Позиция его силуэта и помещенных на него реперов не меняются, тогда как каудальный позвонок, во время его смещения описывает окружность по отношению к месту сочленения, а точнее, к центру момента ротации. ЦМР можно определить графически путем определения точки пересечения медиатрис сегментов позвонка, которые мы проведем от графического изображения траекторий смещения каждого репера.

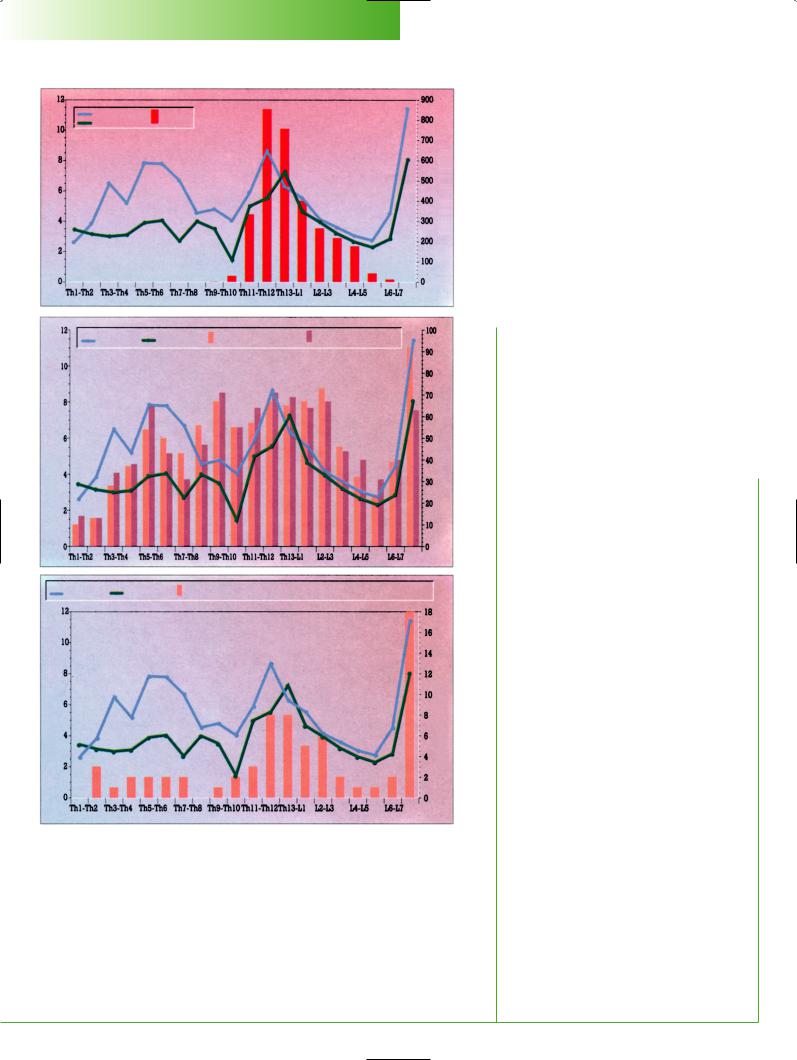

Рисунок 6. Относительная мобильность сегментов: средние угловые девиации (искривления) сегментов, наблюдаемые во время исследования движений.

Средняя величина Е: средний показатель угловой девиации (углового смещения) сегментов в состоянии экстензии; средняя величина Fc: средний показатель величины сегментарных девиаций в состоянии флексии шейного отдела позвоночного столба; средняя величина Ftl: средний показатель сегментарных девиаций в состоянии флексии

в грудопоясничной области позвоночного столба; средняя величина Fctl: средний показатель сегментарной девиации в состоянии флексии шейного отдела и грудопоясничной области позвоночного столба. Угловая девиация соответствует вариациям (изменениям) угла, измеряемого с помощью рентгенографического исследования в месте сочленения двух позвонков, путем сопоставления рентгенографических клише с позиций одного анатомического препарата позвоночного столба: принудительной (Fc, Ftl, Fctl или E) и нейтральной (то есть контрольной).

Рисунок 4. Позиция анатомического препарата в состоянии экстензии.

— цервикальная флексия (cF): получена |

|

|

|

при сгибании шеи до состояния полной |

|

|

|

флексии (сгибания) в области атланто- |

|

|

|

окципитального сочленения; |

|

|

|

— флексия в области тораколюмбаль- |

|

|

|

ного сочленения (Ftl): получена путем фи- |

|

|

|

ксации с помощью жгута грудины и таза, |

|

|

|

что моделирует действие вентрального |

|

|

|

непрерывного натяжения мышц брюшной |

|

|

|

стенки; |

|

|

|

— флексия в цервикальной и торако- |

|

|

|

люмбальной областях (cthlF) (рис. 3): |

|

|

|

комбинация (сочетание) двух предшест- |

5 |

||

вующих позиций; |

|

||

— тораколюмбальная экстензия |

(E) |

|

|

(рис. 4): получена путем заякоривания на |

|

|

|

медиальной поверхности вблизи наруж- |

|

|

|

ного подвздошного гребня и с помощью |

|

|

|

поперечного болта, проведенного через |

|

|

|

остистый отросток Th1— с другой. |

|

|

|

Общий принцип исследования заклю- |

|

|

|

чается в том, чтобы с помощью выше ука- |

|

|

|

занных манипуляций оценить изменения |

|

|

|

при различных позициях позвоночного |

|

|

|

столба (Fc, Ftl, Fctl и E) по сравнению |

|

|

|

с нейтральным положением. Исследова- |

|

|

|

ние под контролем рентгенографии каж- |

|

|

|

дого сочленения позвонков выполняли на |

|

|

|

уровне Th1-S1. Мобильность оценивали |

|

|

|

«посегментно», то есть последовательно |

|

|

|

в каждой паре позвонков, а также опреде- |

|

|

|

ляли «относительную» мобильность всего |

|

|

|

позвоночного столба в сравнении с его |

|

|

|

изначальной (контрольной) позицией. |

|

|

|

Относительную сегментарную мобиль- |

|

|

|

ность оценивали, сравнивая с нейтраль- |

|

|

|

ной позицией искусственно измененные |

|

|

|

положения позвонков. Ориентировались |

|

|

|

на естественные реперы самих позвонков. |

|

|

|

Центры мгновенной ротации позвонков |

|

|

|

вырисовывали графически с помощью |

|

|

|

применения рентгеноконтрастных репе- |

|

|

|

ров (металлические шпильки и кусочки), |

|

|

|

помещенных на медианную поверхность |

|

|

|

каждого позвонка (остистые отростки) |

|

|

|

(рис. 5). Показатель ЦМР определяли как |

|

|

|

на отдельных парах позвонков, так и на |

|

|

|

всем позвоночном столбе в сравнении с |

|

|

|

его нейтральной позицией. Относительно |

|

|

|

слабую амплитуду движения между двумя |

|

|

|

позициями мы связывали с «ротацией» и |

|

|

|

ее центром, то есть проекцией медианной |

|

|

|

оси (оценивали по моменту «вращения»). |

|

|

|

|

|

|

|

© «Ветеринар» 5/2004

Исследование

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сегментарная мобильность

•Результаты, полученные при флексии, создаваемой в шейном отделе позвоночного столба, указывают на активное формирование дуги на уровне Th1-Th10, что соответствует области грудиннореберного сочленения (рис. 6). Сочленения на уровне Th10-Th11 и более каудальные области остаются иммобильными.

•Во время тораколюмбальной флексии сочленение на уровне Th10-Th11 остается без движения. Краниальнее мобильность сочленений позвонков присутствует, но быстро снижается от Th9-Th10 до Th5-Th6. Каудальнее на уровне Th13-L1 отмечали более высокую подвижность. Исследования позволили установить, что сочленения позвонков на уровне Th11-L2 обладают наибольшей степенью флексии. В обла-

сти L7-S1 по отношению к нейтральной позиции также имеется выраженное изменение угла. Каудальная часть по-

6обладает менее выраженной подвижностью.

•При сгибании в области шейного и грудопоясничного отделов позвоночного столба отмечается комбинация выше описанных результатов, при этом сочленение позвонков на уровне Th10-Th11 всегда остается неподвижным. Тем не менее, анатомическое соединение между позвонками Th10-Th11 наиболее выраженное. В результате диафрагмальный позвонок Th10 занимает центральную позицию. Он сочленяется с краниальными позвонками за счет тангенциальных суставных фасеток, с каудальными — за счет радиальных суставных фасеток. Антиклинальный позвонок Th11 граничит с краниальными позвонками через остистые отростки (косо поставлены в дорсо-каудальном направлении) и каудальными позвонками через остистые отростки (косо поставлены в дорсо-краниальном направлении). Рентгенографическое исследование показывает, что толщина межпозвоночных дисков на уровне Th10-Th11 меньше по сравнению с соседними дисками.

•При экстензии очень высока мобильность в люмбосакральной области позвоночного столба на уровне Th11-L2.

Сочленения позвонков на уровне Th10-Th11 менее подвижны.ясничного отдела позвоночного столба

Результаты исследований полностью совпадают с данными Badoux, которые получены на изолированном позвоночном столбе, а также Lang et Loefler на целых трупах.

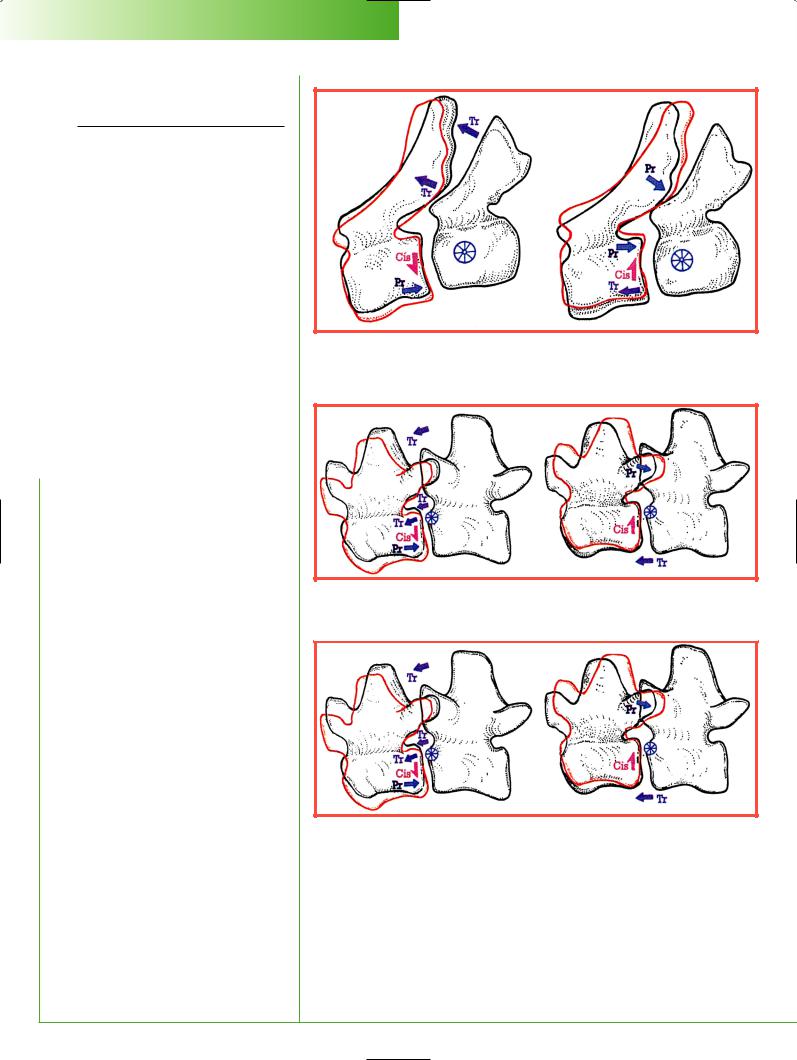

Рисунок 7. Комбинация смещений позвонков с ЦМР на половину высоты корпуса тела каудального позвонка (случай сочленения позвонков от Th1 -Th2 до Th10-Th11 грудного отдела позвоночного столба). Изображение в виде кружка указывает на центр мгновенной ротации, то есть проекцию оси вращения, вокруг которой осуществляется движение позвонков. Стрелки указывают на прессорное (Pr) воздействие, а также на эффекты растяжения (Tr) и больших ножниц (Cis). На данной схеме каудальный позвонок является контролем (фиксированный).

Рисунок 8. Комбинация смещений позвонков с ЦМР, который локализуется в дорсальном краниальном углу тела каудального позвонка (случай с сочленениями на уровне от Th11-Th12 до L6-L7). Кружочек указывает на центр мгновенной ротации, то есть проекцию оси, вокруг которой осуществляется движение позвонков. Стрелки указывают на прессорное (Pr) воздействие, а также на эффекты растяжения (Tr) и больших ножниц (Cis). На данной схеме каудальный позвонок является контролем (фиксированный).

Рисунок 9. Комбинация смещений позвонков в области крестцово-поясничного сочленения.

Кружочек описывает центр мгновенной ротации, то есть дает проекцию оси, вокруг которой осуществляет движение. Стрелки указывают на прессорное (Pr) воздействие, а также на эффекты растяжения (Tr) и больших ножниц (Cis). На данной схеме каудальный позвонок является контролем (фиксированный).

Центры мгновенной ротации |

|

|

1. Средняя позиция центров ротации в |

При исследовании мобильности грудо- |

грудном отделе позвоночного столба (по- |

поясничной области позвоночного столба |

ловина высоты каудальной части тел по- |

установлено, что центры мгновенной ро- |

звонков) от Th1-Th2 до TH10-Th11 (рис. 7) |

тации соседних позвонков локализуются, |

приводит к выраженному, но умеренному |

как правило, в каудальной части их тела. |

сжатию дисков в следующих позициях: |

© «Ветеринар» 5/2004

Исследование

|

1 |

3 |

|

|

2 |

||

степень девиации |

межпозвоночныхдисков |

||

|

|||

Средняя |

|

Количество грыж |

4 |

5 |

6 |

7 |

Средняя степень девиации |

|

|

Количество остеофитов |

8 |

9 |

10 |

Средняя степень девиации |

|

Количество фрагментов |

Рисунок 11а. Распределение остеофитов позвонков и относительная мобильность в грудопоясничной области позвоночного столба.

Рисунок 11б. Распределение кальцинированных «свободных» повреждений, локализующихся вентрально

впространстве, заполненном межпозвоночным диском (спондилез), и относительная мобильность

вгрудопоясничной области позвоночного столба.

6 - Краниальное межпозвоночное сочленение. Остеофит находится на каудальном полюсе краниального позвонка на уровне соответствущего межпозвоночного сочленения. 7 - Каудальное межпозвоночное сочленение. Остеофит находится на краниальном полюсе каудального позвонка на уровне соответствующего межпозвоночного сочленения. 4, 8 - Средний показатель Е: средние величины угловых межпозвоночных девиаций во время экстензии. 5, 9 - Средний показатель Fctl: угловые межпозвоночные девиации шейного отдела и грудопоясничной области позвоночного столба в состоянии флексии. 10 - Количество оссифицированных свободных фрагментов, локализующихся вентрально по отношению к межпозвоночному пространству (межпозвоночным дискам).

Количество краевых участков поврежденных позвонков, полученных по результатам трех исследований. Количество кальцинированных (оссифицированных) «свободных» повреждений, полученных по результатам одного исследования.

Рисунок 10. Распределение межпозвоночных грыж дисков и относительная мобильность в грудопоясничной области позвоночного столба.

Средний показатель Е: средние угловые девиации (отклонения) между позвонками во время экстензии.

Средний показатель Fctl: средние угловые девиации между позвонками в состоянии флексии шейного, грудного и поясничного отделов позвоночного столба. Межпозвоночные грыжи дисков соответствуют количеству межпозвоночных пространств, данные которых получили на основании трех исследований.

1 — Средний показатель Е

2 — Средний показатель Fctl

3 — Грыжи межпозвоночных дисков

—во время флексии при Ftl и Fctl отмечается позиция в виде ножниц с дорсовентральной направленностью и вентральной компрессией;

—во время экстензии позиция ножниц имеет вентро-дорсальную направленность с дорсальной компрессией.

2. Кранио-дорсальное смещение центров ротации тел позвонков в грудопояснич- 7 ной области в сочленениях от Th11-Th12 до

Th13-L1 (рис. 8) приводит к тому, что сжатие межпозвоночных дисков и продольной дорсальной связки при флексии (Ftl и Fctl) по сравнению с краниальной частью грудного отдела становится более выраженным. В состоянии экстензии вентральная продольная связка натягивается очень сильно, тогда как степень дорсальной компрессии на диски выражена слабо. Флексия, создаваемая в области шейного отдела позвоночного столба, увеличивает степень компрессии, но снижает эффект ножниц (центры ротации во время сгибания шеи формируются более краниально).

3. В области люмбосокрального сочленения (рис. 9) толщина межпозвоночных дисков в вентральной части более широкая. Они в основном подвергаются относительно умеренному растяжению и компрессии.

У лошади соматическая позиция ротационных центров (то есть положение в теле позвонков) имеет определенные вариации, тогда как у человека эти центры ротации локализуются внутри дисков (Gonon et al., 1982, цитируют по Denoix).

ОБСУЖДЕНИЕ

Все полученные результаты по мобильности и последовательности локализации центров ротации имеют корреляцию с распределением наиболее часто встречаемых повреждений в области позвоночного столба у собаки.

© «Ветеринар» 5/2004

Исследование

1 |

2 |

3 |

8

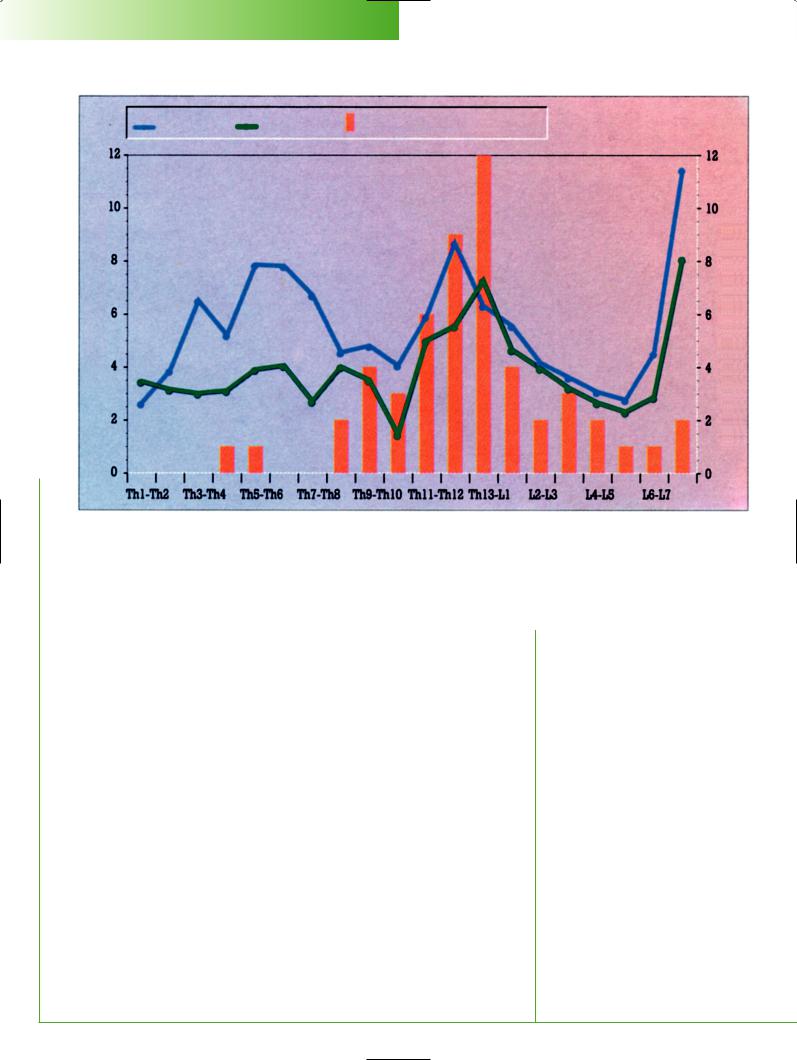

Рисунок 12. Распределение повреждений дисков вследствие сильной простой травмы (несчастный случай на улице, падение и т.д.) и относительная мобильность в грудопоясничной области позвоночного столба.

Средний показатель Е: средние угловые межпозвоночные девиации во время экстензии.

Средний показатель Fctl: средние угловые межпозвоночные девиации шейного отдела и грудопоясничной области позвоночного столба во время флексии. Число поврежденных дисков получено по результатам двух исследований.

1 - Средний показатель Е

2 - Средний показатель Fctl

3 - Повреждение дисков

Грыжа межпозвоночного диска (без |

вентральная связка), которые наиболее |

различия типа) может проявляться в слу- |

выражены во время экстензии и при вы- |

чае его дегенерации, вследствие возник- |

сокой мобильности. В каудальной части |

новения межпозвоночной гиперфлексии. |

поясничного отдела позвоночного столба |

Тем не менее, она имеет высокую корре- |

частота возникновения повреждений, |

ляцию с подвижностью на уровне Th11-L5 |

равно как и мобильность, носит умерен- |

(рис. 10). Исследование центров ротации |

ный характер. |

в данной области позвоночного столба |

Это существенно отличается от облас- |

указывает на четко выраженное сжатие |

ти крестцово-поясничного сочленения |

дисков. Краниальнее мобильность еще |

(L7-S1), где частота повреждения и мо- |

высокая. И наоборот, сжатие дисков в ме- |

бильность особенно высокие. |

сте локализации ЦМР на уровне Th1-Th11 |

|

носит умеренный характер. Связки, рас- |

Повреждения дисков вследствие про- |

полагающиеся между головками ребер от |

стой сильной травмы (несчастный случай |

K2 до K11, то есть на уровне от Тh1-Th2 до |

на дороге, падение и т.д.) могут возникать |

Th10-Th11, противодействуют протрузии |

вследствие ранее персистирующих нару- |

дисков. Частота нарушений в этой облас- |

шений. Существует некоторая корреля- |

ти менее высокая. |

ционная взаимосвязь с мобильностью на |

|

уровне Th9 и краниальной части пояснич- |

Что касается спондилеза, то корреля- |

ного отдела позвоночного столба. С дру- |

ционная взаимосвязь его проявления |

гой стороны, в этой части позвоночного |

с мобильностью менее четкая (рис. 11). |

столба центры моментов ротации указы- |

Наиболее серьезные нарушения в крани- |

вают на сильно выраженное напряжение |

альной части поясничного отдела позво- |

межпозвоночных дисков. Часть грудного |

ночного столба ассоциируются с напря- |

отдела позвоночного столба будет защи- |

жением дисков и связок (продольная |

щена от такого типа травм за счет стерно- |

|

|

костальной (грудиннореберной) амортизации (рис. 12).

Анализ корреляционной взаимосвязи между вывихом и переломом, а также мобильностью и напряжением на уровне межпозвоночных дисков и связок не представлен четко в данном исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований установлено, что мобильность сочленений на уровне Th10-Th11, особенно в фазе флексии, предельно ограничена. Наиболее подвижны сегменты в области люмбосакрального сочленения, а также Th12-Th13 и Th13-L1. В области Th11-L2 очень большая мобильность ассоциируется с высоким напряжением дисков в результате эффекта ножниц, а также компрессией, возникновением повреждений: грыжи межпозвоночного диска, высокой степенью спондилеза. Данные, полученные в настоящих исследованиях на анатомических препаратах таксы и других пород собак, различий не имеют.

© «Ветеринар» 5/2004

Клинический случай

Бактериальный

подальный целлюлит у собаки

АНАМНЕЗ

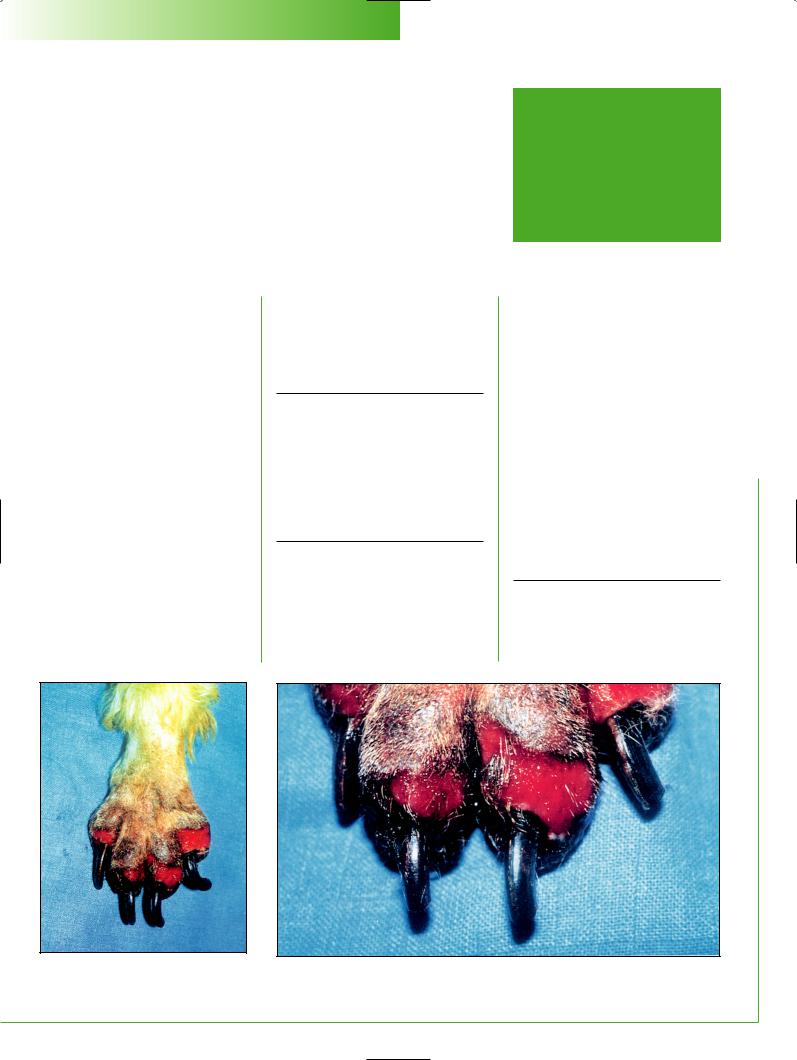

Бассет, самец в возрасте 7 лет представлен на консультацию по поводу прогрессирующего пододерматита на четырех конечностях, который появился внезапно примерно год назад. Владелец рассказывает о выраженном разлизывании, что было связано с повреждениями на задних конечностях. Животное живет в сельской местности на юго-западе Франции. Имеет контакт с двумя другими собаками и двумя кошками, у которых не наблюдали кожных поражений. Недавно пациент подвергался системной кортикостероидной и антибактериальной терапии без выраженного успеха.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

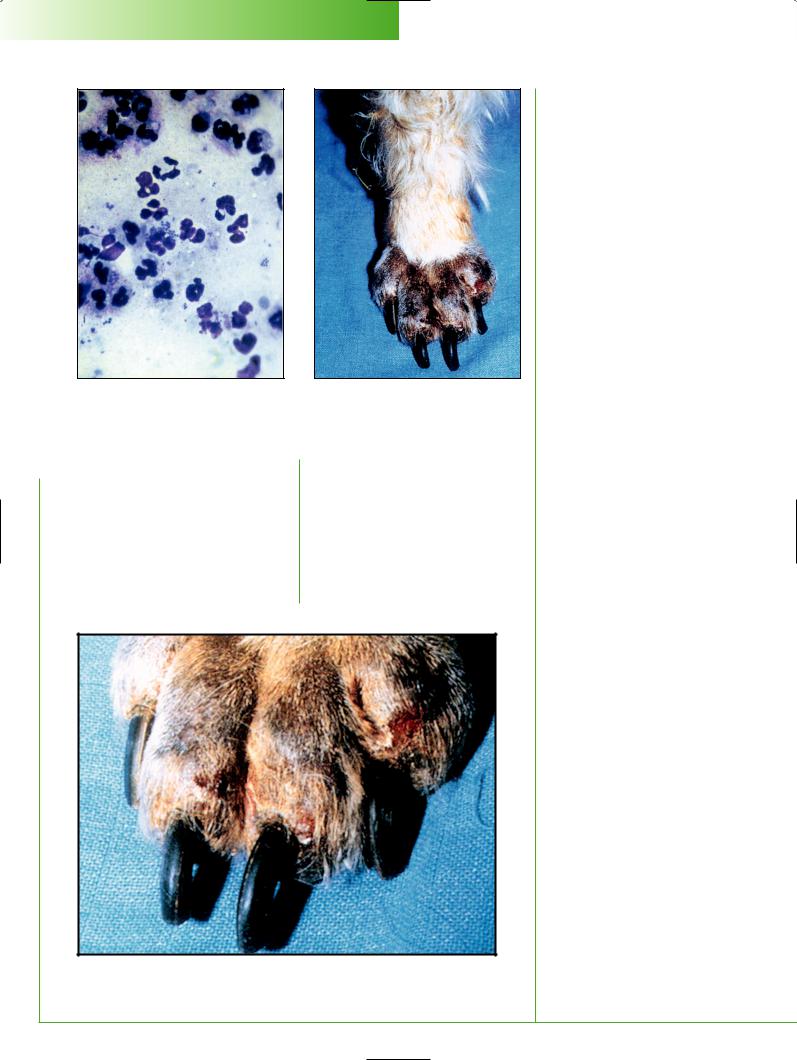

Результаты клинического обследования свидетельствуют об удовлетворительном общем состоянии пациента. Однако при перемещении животного наблюдается опирающаяся хромота, в основном на передние конечности. Дерматологическое исследование указывает на наличие влажных эрозивных поврежде-

Э. Бонсеньор

ний, иногда с изъязвлением и корками. Они находятся на дорсальной поверхности всех четырех конечностей. Межпальцевые перепонки, вероятно, сохранены (фото 1 и 2).

Предварительный диагноз

Предварительный диагноз может быть следующим: целлюлярный фурункулез бактериального происхождения, демодекоз, дерматит, вызванный малацезией, кандидоз или дерматофития, анкилостомоз, лейшманиоз, аутоиммунный дерматоз и неоплазия кожного покрова.

Дополнительные методы исследования

Многократные кожные соскобы дают отрицательный результат на демодекоз. Цитологическое исследование повреждений не указывает на наличие грибков. Большое количество макрофагов, кокков (фото 3) и бацилл выявляют в поле зрения микроскопа. Копрологическое исследование указывает на наличие большого ко-

При кожных заболеваниях инфекционной этиологии выбор антибиотиков основан на результатах дополнительных исследований.

При этом также важны экономические критерии.

личества яиц власоглава, но отсутствуют |

|

||

яйца анкилостом. Культуральная среда |

|

||

для обнаружения роста грибков оказа- |

|

||

лось стерильной. Серологическое иссле- |

|

||

дование на лейшманиоз дало негативную |

|

||

реакцию. Бактериологическое исследо- |

|

||

вание с подтитровкой на антибиотики |

|

||

свидетельствует о наличии Pseudomonas |

|

||

fluorescens, резистентной ко многим ан- |

|

||

тибиотикам, но чувствительной к сульфа- |

|

||

ниламидным препаратам. Гистоморфоло- |

|

||

гический |

анализ |

биоптата кожного |

9 |

покрова свидетельствует о слабой вос- |

|||

палительной с отеком, плотной конси- |

|

||

стенцией |

мягких |

тканей, пенетрацией |

|

лимфоплазмацитарными клетками, поли- |

|

||

нуклеарами и макрофагами без призна- |

|

||

ков неоплазии и аутоиммунного заболе- |

|

||

вания. |

|

|

|

Диагноз

На основании совокупности результатов клинического, цитологического и гистологического исследований поставлен диагноз на подальный целлюлит идиопатической природы (неизвестной этиологии).

Фото 1. Дистальная часть конечности. Обратите |

Фото 2. Вид с близкого расстояния. Изъязвления. |

внимание на влажное изъязвление (зона выбрита). |

|

© «Ветеринар» 5/2004

Клинический случай

Фото 3. Цитологическое исследование. Нагноения с повышенной инвазивностью бактерий (фагоцитоз кокков). На данном мазке палочки отсутствуют (х 1000).

10

ЛЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

До получения результатов антибиотикограммы было проведено лечение сульфадимитоксином в ассоциации с бакилопримом (Zaquilan C 600, 1/2 таблетки один раз в два дня перорально). Одновре-

Фото 4. Состояние конечности через 15 дней после проведения курса лечения. Отмечена тенденция восстановления шерстного покрова.

менно применялась локальная антисептическая обработка хлоргексидином (наносили на поврежденную поверхность один раз в день).

Через две недели после проведения курса лечения нарушения и хромота уменьшились. Отмечали эпителизацию на эрозивной поверхности и изъязвлениях

Фото 5. Вид с близкого расстояния. Язвы заметно уменьшились в размерах, идёт процесс эпителизации.

кожного покрова, а также существенное снижение нагноения и отека, признаки восстановления шерстного покрова (фото 4 и 5). Через три недели после окончания курса терапии повреждения, ранее наблюдаемые на трех конечностях, исчезли полностью. Однако небольшое количество корок и эрозий все еще оставалось на задней левой конечности. Они исчезли через три недели, что свидетельствует о полном выздоровлении пациента.

ОБСУЖДЕНИЕ

Этот клинический случай позволяет вспомнить о нескольких главных нюансах при лечении пиодермитов у собак.

Постановка диагноза на межпальцевый пиодермит иногда вызывает затруднение у клиницистов. Бактериальные повреждения в этой зоне из-за большой вероятности травмирования быстро распространяются и приводят к возникновению эрозий и изъязвлений. Следовательно, в подальной части конечностей мы редко наблюдаем поверхностные пиодермиты, в основном это фурункулезы или целлюлит.

Дифференциальная диагностика пододерматитов очень сложна и требует дополнительных исследований. Всегда следует учитывать возможность демодекоза, проводить анализ образцов кожного соскоба и исследование на дерматомикоз путем получения культурального высева на питательной среде. Другие предположения о редко встречаемых заболеваниях с учетом их клинических особенностей также заслуживают внимания: дерматит Пелодера, анкилостомоз, контактный дерматит, лейшманиоз, неоплазмоз, аутоиммунный дерматит и т.д.

Независимо от этиологии пододерматит очень быстро осложняется секундарной инфекцией из-за повышенной влажности в данной зоне, большого количества кожных складок, которые часто загрязняются, предрасположенности к травмам. В случае подального пиодермита важно установить его причину. Это единственный способ профилактики рецидивов и возможного перехода заболевания в хроническое течение.

Лечение межпальцевых пиодермитов требует антибактериальной терапии, иногда длительной, как в данном случае. Она должна продолжаться в течение нескольких дней после клинического выздоровления. Следует использовать антибиотики,

© «Ветеринар» 5/2004