Ado_A_D_Patologicheskaya_fiziologia

.pdf•характер ответа тканей, органов -и систем организма на образую щиеся медиаторы в форме способности реагировать воспалением и активностью ферментных систем, необходимых для нейтрализа ции эффекта образующихся медиаторов.

Например, при снижении гистаминопексических свойств плазмы высвобождение гистамина даже в небольшом количестве может привес ти к патогенному эффекту и тем самым к развитию аллергической реак ции. При хорошей гистаминопексии освобождающийся гистамин связы вается, и реакция на антиген протекает как иммунная — без повреждения тканей.

Одни из этих особенностей являются приобретенными, многие де терминированы генетически. Они и определяют, каким путем разовьется ответ на антиген — будет ли это обычная иммунная реакция, одна из тех, которые происходят непрерывно в организме и не приводят к патологии, либо в зависимости от сложившихся в данный момент условий разовьет ся аллергическая реакция.

Аллергены бывают не только экзогенными, т.е. попадающими в орга низм извне. Аллергены могут быть и эндогенными, т.е. образующимися в самом организме. Такие аллергены называют эндогенными, или аутоаллергенами, а аллергический процесс, развивающийся на аутоаллергены, — аутоаллергическим. Если при аллергии, вызываемой экзогенным аллергеном, повреждение тканей связывают с «побочным» эффектом ме диаторов, то при аутоаллергии действие иммунных механизмов направ лено непосредственно на белки, клетки и ткани организма. В обычных физиологических условиях к собственным антигенам белков, клеток и тка ней имеется толерантность, и аутоаллергическая реакция на них не раз вивается. Для организма это «свои» антигены. Однако при многих пато логических процессах меняется конформация белковых молекул, на поверхности клеток появляются чужеродные, «не свои», антигены — аутоаллергены. Тогда и развивается аутоаллергический процесс. Его можно определить как патологический процесс, в основе которого лежит

повреждение, вызываемое действием иммунных механизмов на аутоаллергены собственных клеток и тканей.

Аутоаллергию, аутоаллергические процессы следует отличать от аутоиммунных процессов. Аутоаллергические процессы возникают в тех случаях, когда в организме появляются чужеродные антигены (аутоаллер гены), нормальная иммунная система обнаруживает эти аутоаллергены и реагирует иммунной реакцией, направленной на нейтрализацию и эли минацию их из организма.

При аутоиммунных процессах повреждена сама иммунная система. Она оказывается не в состоянии отличить «свое» от «чужого» и «бьет» по своему, вызывая повреждение своих, неизмененных клеток и тканей.

5.2.Аллергены. Этиология аллергических заболеваний

Аллергенами называют вещества, вызывающие сенсибилизацию организма и аллергические реакции. Аллергенные свойства веществ за висят от структуры аллергена, его дозы, пути проникновения в организм, наследственной предрасположенности и состояния физиологических сис тем организма.

Аллергенов в природе много. Они разнообразны по составу и свойст вам. Аллергенами в первую очередь могут быть чужеродные белки и слож ные комплексы, содержащие белки, липиды, мукополисахариды живот ного или растительного происхождения, а также соединения небелковой природы и некоторые низкомолекулярные вещества, например, йод. Низ комолекулярные аллергены (химические, лекарственные) являются гаптенами и приобретают аллергенные свойства после взаимодействия с тканевыми белками.

Аллергены, поступающие в организм в основном из окружающей среды, называют экзоаллергенами, а аллергены, образующиеся в орга низме и представляющие собой собственные, но видоизмененные белки организма, — эндоаллергенами, или аутоаллергенами.

Кэкзоаллергенам относятся неинфекционные и инфекционные ал лергены. Среди экзогенных неинфекционных аллергенов выделены сле дующие группы:

1)пыльцевые аллергены: пыльца деревьев (береза, осина, орешник и др.), сорных трав (амброзия, одуванчик, полынь и др.), луговых трав (ежа сборная, тимофеевка, райграс и др.), злаков (рожь, кукуруза, подсолнечник и др.);

2)эпидермальные аллергены: перхоть и шерсть кошек, собак, коров, лошадей и других животных, а также перья, пух и в некоторых слу чаях — экскременты домашних птиц;

3)бытовые аллергены: домашняя, гостиничная, библиотечная пыль и не которые ее компоненты (клещи, микроорганизмы и др.), тараканы, моющие порошки, синтетические изделия, косметические средства;

4)лекарственные аллергены. Практически любое лекарственное сред ство может быть аллергеном, за исключением отдельных простых химических препаратов, например натрия хлорида;

5)инсектные аллергены (яд и аллергенные субстанции тела пчел, ос, комаров и др.);

6)пищевые аллергены. Любой пищевой продукт может быть аллерге ном и нередко псевдоаллергеном. Последними часто бывают ксе нобиотики, консерванты, антиоксиданты;

7)химические аллергены: низко- (соли платины, никель, хром, ртуть, динитрохлорбензол и др.) и высокомолекулярные вещества (лаки, краски, полимеры и другие естественные и искусственные химичес кие вещества);

8)особые группы неинфекционных аллергенов (сухой корм для рыб, некоторые виды промышленных аллергенов и др.).

129

Э к з о а л л е р г е ны проникают в организм через дыхательные пути (пыльца растений, пыль домашняя и промышленная, некоторые лекар ства, бактерии, вирусы, грибы), пищеварительный тракт (пищевые, ле карственные аллергены), кожу и слизистые оболочки (лекарства, косме тические средства, моющие порошки, аллергены насекомых, клещей и др). Многие лекарственные аллергены вводят в организм путем инъек ций.

К экзогенным инфекционным аллергенам относят возбудителей раз ных инфекционных и паразитарных болезней, а также продукты их жизне деятельности. В последнее время стали приобретать все большее значе ние аллергические реакции, вызываемые условно-патогенной флорой. Определенными сенсибилизующими свойствами обладают вакцины, их введение иногда сопровождается побочными реакциями, среди которых значительная часть обусловлена аллергическими механизмами. Большин ство лекарственных веществ представляют собой гаптены и приобрета ют свойства полных антигенов после соединения с белками плазмы или тканей.

Аутоаллергены (эндоаллергены) подразделяют на естественные

иприобретенные. К естественным относят аллергены физиологически изолированных органов (хрусталик, щитовидная железа, яички, нервная

ткань). При патологии этих органов происходят нарушение барьера и высвобождение аллергенов (антигенов), которые становятся причиной развития аутоаллергических заболеваний. Аутоаллергены могут образо вываться в других органах и тканях под влиянием различных повреждаю щих факторов: инфекционных агентов (вирусы, микробы, токсины и др.), термических воздействий (ожог, охлаждение), ионизирующей радиации и пр. Аллергенные свойства у белков и других макромолекул возникают в связи с процессами денатурации и появлением новых детерминантных групп.

Диагностические и лечебные аллергены. В клинике для специфи ческой диагностики и лечения аллергических заболеваний при меняют спе циально приготовленные в промышленных условиях препараты (аллерге ны), содержащие вещества, ответственные за развитие аллергических реакций. Для диагностики и лечения аллергических заболеваний, вызван ных неинфекционными аллергенами (пыльцевые, эпидермальные и др.), в качестве аллергенов широко применяют водно-солевые экстракты, полу ченные с помощью жидкости Эванса—Кокка. Аллергены стандартизуют по содержанию белка или проводят биологическую стандартизацию постанов кой кожных проб с аллергенами и известными разведениями гистамина.

В диагностических целях применяют аллергены для постановки кож ных проб методом укола (прик-тест), которые представляют собой вод но-солевые растворы аллергенов, содержащие в качестве стабилизато ра глицерин; диагностические алцеты (металлические ланцеты с фиксированным на их острых концах стандартизованным аллергеном); аллергены для диагностических тестов in vitro (ППН-показатель повреж дения нейтрофилов, RAST, ИФА, иммуноблотинг и др.).

130

5.3. Специфические аллергические реакции

Известны различные классификации специфических аллергических реакций. Одна из первых классификаций, получившая наибольшее рас пространение, была предложена Куком [Cooke R.A., 1930]. В ней выделе ны аллергические реакции немедленного типа (гиперчувствительность, или повышенная чувствительность немедленного типа) и аллергические реакции замедленного типа (гиперчувствительность, или повышенная чув ствительность замедленного типа). В основу классификации положено время появления реакции после контакта с аллергеном. Реакции немед ленного типа развиваются в течение 15—20 мин, замедленного типа — через 1—2 сут. Эта классификация не охватывает всего разнообразия проявлений аллергии, поэтому различия между аллергическими реакци ями стали проводить на основании изучения механизмов их развития. Из числа классификаций, основанных на патогенетическом принципе, наи более распространена предложенная в 1968 г. Джеллом и Кумбсом [Gell R.C. and Coombs R.R.j. В соответствии с ней выделяют 4 типа аллер гических реакций (табл. 5.1.). Каждая из реакций этого типа имеет осо бый иммунный механизм и присущий ему «набор» медиаторов, что опре деляет характер клинических проявлений.

|

|

|

Таблица 5.1 |

|

Типы аллергических реакций по Джеллу и Кумбсу, (1968) |

||

|

|

|

|

Тип |

|

Наименование |

Участвуют в реакции |

|

|

|

|

I |

|

Анафилактический |

IgE- и реже 1д04-антитела |

II |

|

Цитотоксический |

IgG- и 1дМ-антитела |

III |

|

Тип Артюса — повреждение |

|

|

|

иммунным комплексом |

IgG- и 1дМ-антитела |

IV |

|

Замедленная гиперчувстви |

Сенсибилизированные |

|

|

тельность |

лимфоциты |

|

|

|

|

5.3.1. Аллергические реакции I типа (анафилактические)

Этот тип реакций называют также аллергической реакцией немед ленного типа, реагиновым^ lgE-опосредованным типом. Авторы класси фикации обозначали его как анафилактический.

Анафилаксия — состояние приобретенной повышенной чув ствительности организма к повторному парентеральному введению чужеродного белка.

Вещества, вызывающие анафилаксию, называют анафилактогенами. Термин «анафилаксия» означает «беззащитность» (от греч. апа — об ратное, противоположное действие и phylaxis — охранение, самозащита) был введен французскими учеными П. Портье и С. Рише в 1902 г., кото рые обнаружили, что повторное парентеральное введение собакам экст ракта из щупалец актиний вызывает у них реакцию, сопровождающуюся падением кровяного давления, рвотой, мышечной слабостью, непроиз-

131

вольным мочеиспусканием и дефекацией и нередко заканчивающуюся смертью Подобный феномен в 1905 г воспроизвел на морских свинках Г П Сахаров В его опытах повторное введение лошадиной сыворотки внутрибрюшинно быстро приводило животных к гибели Результаты ис следований показали, что анафилаксия в зависимости от условий ее вос произведения может проявляться в виде местной или общей реакции Наиболее выраженную общую реакцию называют анафилактическим

шоком

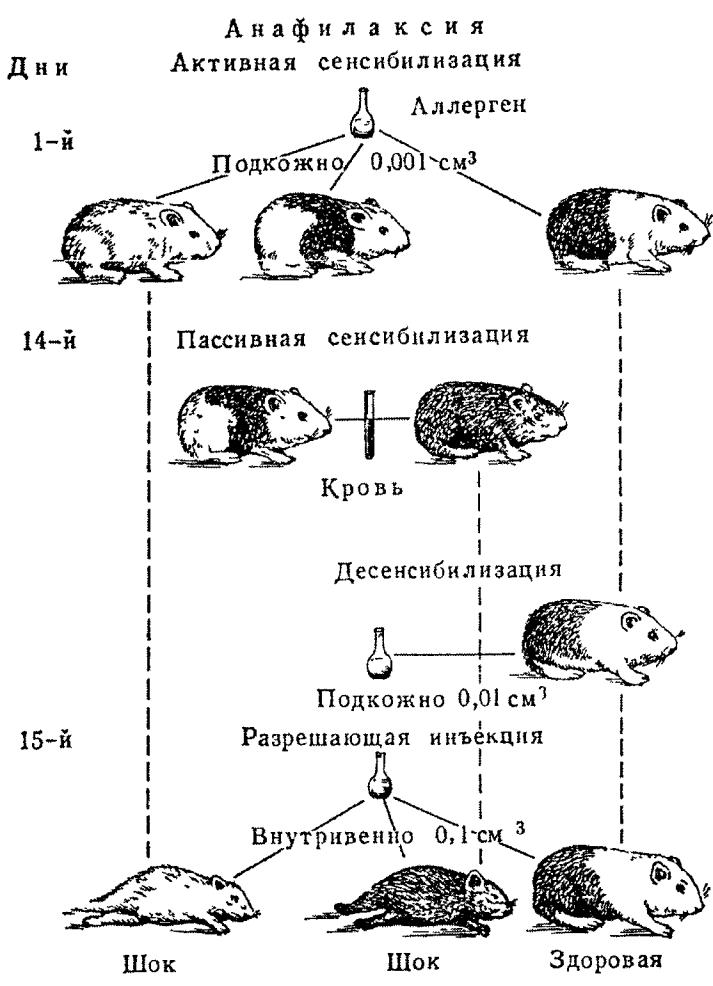

Впервые классический анафилактический шок на морских свинках получил в 1912 г А М Безредка Схематическое воспроизведение шока представлено на рис 5 1 Вначале свинок сенсибилизируют подкожным введением очень низкой дозы чужеродного сывороточного белка Это так называемая активная сенсибилизация, которая приводит к образова нию в организме свинок соответствующих антител Затем через 2—3 нед

Рис 5 1 Активная и пассивная анафилаксия

132

им вводят этот же белок в значительно большей дозе. Это введение полу чило название разрешающей инъекции. Уже через 1—2 мин свинка на чинает беспокоиться, почесывает мордочку, у нее взъерошивается шерсть, появляются одышка, непроизвольное мочеиспускание, дефека ция, судороги. Свинка падает на бок, одышка нарастает, животное поги бает при явлениях асфиксии. Кровяное давление вначале повышается, затем падает вследствие паралича сосудодвигательного центра, в крови наблюдаются лейкопения, эозинофилия, активируются фибринолитическая система, система комплемента. При вскрытии погибшей от анафи лактического шока морской свинки всегда фиксируют острое вздутие легких (эмфизема) в связи с закупоркой бронхиол из-за спазма гладких мышц, образования слизистых пробок, расширения и набухания слизис той оболочки бронхиальных путей. Таким образом, у морских свинок лег кие являются «шоковым» органом и нарушение их функции становится причиной гибели.

Можно провести пассивную сенсибилизацию свинок (см. рис. 5.1.). Для этого у активно сенсибилизированной свинки берут кровь не ранее чем через 10—14 дней после сенсибилизации, получают сыворот ку, которая уже содержит антитела к чужеродному белку и вводят ее интактной морской свинке. Через сутки вводят разрешающую дозу. Разви вается анафилактический шок.

Аналогичная реакция в виде анафилактического шока может раз виться и у людей. Если человек оказался сенсибилизированным к опре деленному аллергену, то парентеральное введение этого аллергена мо жет вызвать шок. Это бывает при ужаливании перепончатокрылыми насекомыми (пчелы, осы, шмели и др.), введении лекарств (пенициллин, антитоксические сыворотки и другие белковые препараты), нарушении техники специфической гипосенсибилизации, изредка как выражение пищевой аллергии. Проявления шока определяется его тяжестью. При тяжелых формах шока доминирует картина сосудистого коллапса, при ме нее тяжелых — снижение артериального давления сочетается со спазмом гладкой мускулатуры и/или отеками в связи с повышенной проницаемос тью сосудов.

Развитие анафилактического шока можно предупредить десенси билизацией, примененной впервые в эксперименте A.M. Безредки. Для этого за 2—3 ч до введения разрешающей дозы свинке вводят подкожно низкую дозу того же белка. После этого разрешающая доза уже не вызы вает шока (см. рис. 5.1) или его степень тяжести менее выражена. В прак тической медицине десенсибилизацию по A.M. Безредке проводят людям перед введением им белковых препаратов, в частности антиток сических сывороток, которые обычно готовят из крови иммунизирован ных лошадей.

Анафилаксию можно воспроизвести у разных видов животных и у каждого вида будет свой «шоковый» орган: у свинок — легкие, у собак — печеночные вены (их спазм приводит к застою крови в портальной систе ме), у кроликов — легочные артерии.

133

Если разрешающую инъекцию небольших доз аллергена вводить внутрикожно, то развивается местная (кожная) анафилаксия в виде вол дыря с зоной артериальной гиперемии вокруг него.

В появлении анафилактической реакции, как и других аллергических реакций, выделяют рассмотренные выше 3 стадии. В период первой — иммунной стадии — происходит образование специфических к аллер гену антител. У большинства животных и человека находят 2 вида анти тел. Один относится к классу IgE и другой к классу IgG, которые называют реагинами. Наиболее изучена роль lgE-антител. Общий принцип меха низма реакции сводится к фиксации образовавшихся lgE-антител на туч ных клетках и базофилах, имеющих на своей поверхности высокоаф финные (первого типа) рецепторы (Fce RI) для Fc-фрагмента IgE. При повторном попадании аллергена в организм он соединяется с антитела ми на поверхности этих клеток. Образование комплекса возбуждает клет ки и начинается вторая — патохимическая стадия. Ее суть состоит как в высвобождении из клеток готовых, «запасенных» медиаторов, к кото рым относятся гистамин, серотонин, гепарин, триптаза и др., так и в об разовании новых медиаторов (тромбоцитактивирующий фактор и др.). (рис. 5.2). Третья стадия — патофизиологическая — начинается с того момента, когда образовавшиеся медиаторы вызывают нарушение функ ции клеток, органов и систем. Местно это проявляется повышением проницаемости сосудов, усилением хемотаксиса эозинофильных и нейтрофильных лейкоцитов, что вызывает воспаление. Увеличение проница емости сосудов сопровождается выходом в ткани иммуноглобулинов, комплемента, способствующих инактивации и элиминации аллергена; при локализации процесса на слизистых оболочках дополнительно выявляют усиление образования соответствующих секретов (слизь, серозная жид кость). В органах, содержащих гладкую мускулатуру (бронхи, желудочнокишечный тракт, матка), возникает ее спазм. Эта реакция развивается обычно в пределах первых 15—20 мин после контакта сенсибилизирован ного организма со специфическим аллергеном.

Обычно аллергические реакции этого типа ассоциируются с разви тием повреждения тканей. Однако такой механизм одновременно явля ется и одним из механизмов иммунитета и может выполнять защитную роль. В процессе эволюции он выработался как механизм противопаразитарной защиты. Установлена его эффективность при трихинеллезе, шистосомозе, фасциолезе и др. Образовавшиеся при паразитарных за болеваниях lgE-антитела фиксируются своими Fab-фрагментами на гель минтах, находящихся на различных стадиях развития. Эозинофилы име ют на своей поверхности Fc-рецепторы для lgE-антител, которые обозначают как низкоаффинные рецепторы (второго типа) — FceRII. Че рез них происходит соединение эозинофилов с паразитами, что приво дит к активации эозинофилов и высвобождению медиаторов (катионных белков), вызывающих повреждение гельминтов. Одновременно такие же lgE-антитела фиксируются через Fc-рецептор на тучных клетках. После дующее соединение Fab-концов lgE-антител с соответствующими анти-

134

Рис. 5.2. Высвобождение медиаторов при 1дЕ-опосредованной аллергической реакции.

В центре рисунка тучная клетка, справа и слева от нее — эозинофилы, внизу — нейтрофильный лейкоцит На верхнем конце тучной клетки представлены два 1дЕ-антитела, сое диненные мостиком аллергена. Стрелками обозначены высвобождающиеся медиаторы. На левой и правой частях рисунка микрососуды и гладкомышечные клетки. Обозначе ния1 Аг —антиген (аллерген), Ат— антитело; ПГ — простагландины, ЭХФ-А — эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии; ЭХФ ПМВ — ЭХФ промежуточной молекулярной массы; ДАО — деаминооксидаза; ЛТ(ы) — лейкотриены, ТАФ —тромбо- цитоактивирующий фактор, ВНХФ— высокомолекулярный нейтрофильный хемотакси

ческий фактор, Тр — триптаза.

генами паразитов активирует тучные клетки и высвобождает медиаторы аллергии (см. рис. 5.2).

У определенной группы людей реакции немедленного типа выявля ют как естественный феномен без какой-либо искусственной сенсиби лизации. Их развитие также основано на включении аллергических меха низмов первого типа. Однако эти реакции отличаются от анафилаксии, поэтому они выделены в специальном разделе (см. «Атопия»).

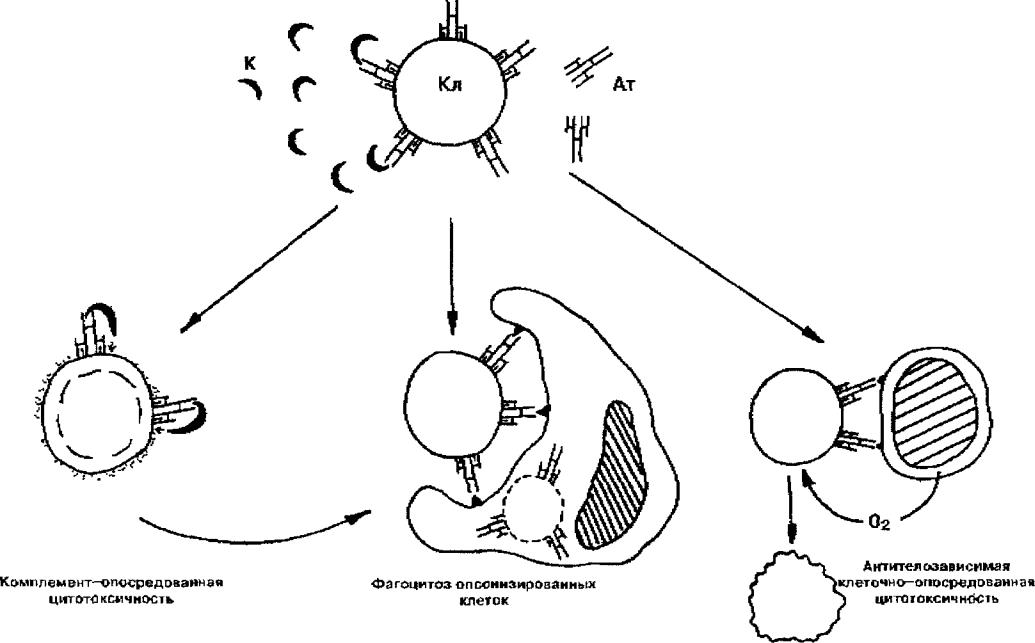

5.3.2. Аллергические реакции II типа

Реакции этого типа называются цитотоксическими (рис. 5.3). Аллер генами в данном типе становятся клетки своих тканей. Обычно к своим антигенам клеток имеется толерантность. Чтобы включился иммунный механизм, клетки должны приобрести аутоаллергенные свойства. При чины приобретения клетками аутоаллергенных свойств разнообразны. Большую роль в этом процессе играет действие на клетки различных хи-

135

Рис. 5.3. Схематическое изображение механизма аллергической реакции цитотоксического типа.

Обозначения Кл — клетка-мишень, Ат — антитело, К — комплемент

мических веществ, чаще лекарств, попадающих в организм. Они могут влиять на антигенную структуру клеточных мембран за счет:

•конформационных изменений, присущих клетке антигенов;

•повреждения мембраны и появления новых антигенов;

•образования комплексных аллергенов с мембраной, в которой хи мическое вещество играет роль гаптена.

Например, при лечении а-метилдофа по одному из указанных меха низмов может развиваться аутоиммунная гемолитическая анемия, при введении гидралазина, прокаинамида возможно образование антинуклеарных антител и т.д. Аналогичное действие на клетку оказывают лизосомальные ферменты фагоцитирующих клеток, бактериальные энзимы, вирусы. В связи с этим многие паразитарные, бактериальные и вирусные инфекционные заболевания сопровождаются образованием аутоантител к различным клеткам тканей и развитием гемолитической анемии, тромбоцитопении и др.

При сывороточном гепатите обнаружено образование антител к по верхностным детерминантам гепатоцитов, презентирующим антигены вируса В. В ответ на появление измененных клеток образуются антитела, представленные главным образом классами IgG и IgM. Антитела соеди няются с соответствующими аутоаллергенами клеток, что приводит к включению цитотоксических механизмов — комплементарного или меха низма антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности.

136

Вид механизма зависит от характера антител (класс, подкласс) и их коли чества, фиксированного на поверхности клетки. При активации комплементопосредованной цитотоксичности образуются активные фрагменты комплемента, вызывающие повреждение клеток и даже их разрушение. Во втором случае к антителам, фиксированным на поверхности клетокмишеней, присоединяются так называемые К-клетки.

Обычно это особый вид лимфоцитов, которые активируют в клет ках-мишенях апоптоз. Апоптоз — это вид гибели клетки, в развитии кото рой активную роль играет собственно клетка. К-лимфоциты при контакте с клеткой-мишенью вызывают активацию гена (так называемый ген смер ти), ответственного за продукцию эндонуклеаз. Последние вызывают фрагментацию ДНК. Кроме того, К-лимфоциты, как и макрофаги, эози нофилы и нейтрофилы, продуцируют супероксид, который повреждает клетку-мишень. Поврежденные клетки фагоцитируются макрофагами. К реакциям цитотоксического типа относятся такие проявления аутоаллергии, как лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия и др. Эти же реакции наблюдают при попадании в организм аллогенных антигенов, например при переливании крови (в виде аллергических реакций на гемотрансфузию), и гемолитической болезни новорожденных.

5.3.3. Аллергические реакции III типа

Повреждение тканей осуществляется иммунными комплексами — реакция типа Артюса, иммунокомплексный тип (рис. 5.4). Аллергены (бак териальные, вирусные, грибковые, лекарственные препараты, пищевые вещества) в этих случаях находятся в растворимой форме и в большом количестве. Образующиеся комплексы фагоцитируются и организм тем самым очищается от чужеродных антигенов. Это обычная, нормальная реакция иммунной системы на постоянно поступающие в организм анти гены. Однако при определенных условиях ход этой реакции нарушается, иммунный комплекс начинает откладываться в тканях и повреждать их. Для реализации повреждающего действия иммунного комплекса необ ходимы следующие условия:

•комплекс должен образоваться в небольшом избытке антигена;

•в какой-либо из сосудистых областей должна увеличиться проницае мость сосудистых стенок;

•продолжительность циркуляции иммунных комплексов в сосудистой системе должна возрасти, что происходит либо при нарушении спо собности фагоцитов поглощать эти комплексы, либо при их постоян ном образовании в связи с длительным поступлением антигенов в кровоток.

Отложившиеся в тканях комплексы взаимодействуют с комплемен том, образуя его активные фрагменты, которые обладают хемотаксической активностью, стимулируют активность нейтрофилов, повышают про ницаемость сосудов и способствуют развитию воспаления. Нейтрофилы фагоцитируют иммунные комплексы и при этом выделяют лизосомаль-

137