Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

А.А. Тимофеев, «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии»

|

34.ДЕФОРМАЦИИЧЕЛЮСТЕЙ |

|

34.1.ПРОГЕНИЯ |

93Т |

|

34.2. МИКРОГЕНИЯ |

936 |

|

34.3. ПРОГНАТИЯ |

939 |

|

34.4. МИКРОГНАТИЯ |

940 |

|

34.5. ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС |

942 |

|

|

|

|

Нарушение роста челюсти нередко приводит к возникновению деформаций челюстнолицевой области. Деформации челюстей кроме обезображивания лица, вызывают у больных развитие функциональных расстройств (нарушение акта жевания, дыхания и речи), что приводит к возникновению у этих лиц различных заболеваний (неврогенных, желудочно-кишечного тракта и т.д.).

Деформации челюстей могут быть: врожденными и приобретенными^ К врожденным причинам развития деформаций челюстей следует отнести: наследственный фактор, внутриутробную травму плода, челюстно-лицевые дизостозы и др. Приобретенными причинами могут являться: остеомиелит челюсти, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, травмы челюстей, внесуставные и внутрисуставные посттравматические контрактуры и анкилозы, ранние сроки проведения уранопластики, общие заболевания (рахит, эндокринные расстройства, нарушения функции гипофиза и т.д.), нарушения носового дыхания (аденоиды и др.), гипертрофия язычной миндалины, вредные привычки у ребенка (сосание пальцев) и др. Причины развития некоторых деформаций челюстей остаются невыясненными.

Проведение раннего ортодонтического лечения у больных с деформациями челюстей, в некоторых случаях, может устранить имеющиеся патологические изменения или предупредить дальнейшее ее развитие. В период сформирования постоянного прикуса, т.е. в возрасте ребенка после 15-16 лет, некоторые деформации челюстей уже нельзя устранить только использованием ортодонтических методов и требуется включение в комплексное лечение этих больных проведения хирургического вмешательства.

Оперативное лечение показано при выраженных деформациях челюстей у лиц с законченным формированием лицевого скелета, т.е. в возрасте 16-18 лет. Проведение более раннего хирургического лечения может привести к задержке роста челюсти и вызвать вторичные деформации лицевого скелета.

К наиболее типичным и чаще встречаемым деформациям челюстей следует отнести:

прогению, микрогению, прогнатию, микрогнатию и открытый прикус.

34.1.ПРОГЕНИЯ

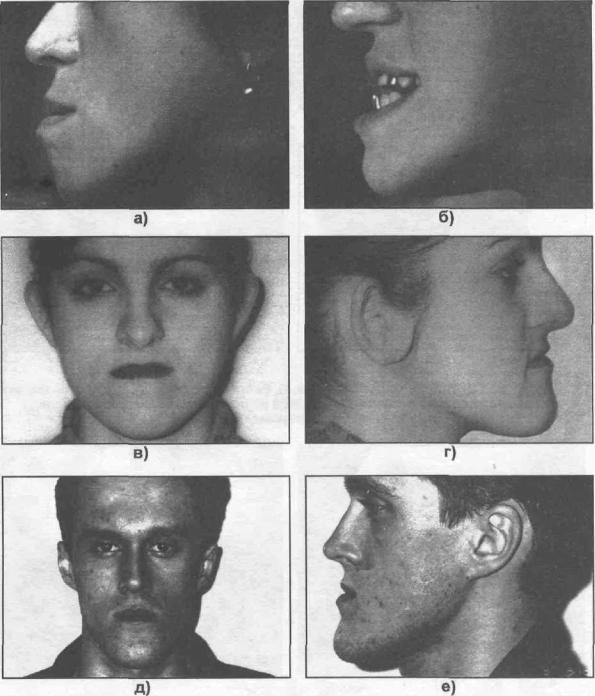

Прогения (синоним - нижняя макрогнатия или нижняя прогнатия) — аномалия развития челюстных костей, которая характеризуется выступанием нижней челюсти вперед (по сравнению с верхней) вследствие ее чрезмерного развития. Длина ветвей нижней челюсти нормальная или несколько увеличена, а углы ее развернуты. Горизонтальные отделы челюсти увеличены и выдвинуты вперед. Внешний вид больных характерный {рис. 34.1.1). Прикус обратный (мезиальный, прогенический), т.е. не верхние фронтальные зубы перекрывают нижние, а наоборот — нижние фронтальные зубы находятся впереди верхних. Между резцами отсутствует окклюзионный контакт. Следует различать ложную и истинную прогению.

Ложная прогения — в обратных отношениях (в обратном прикусе) находятся только отдельные фронтальные зубы, а на всем протяжении обоих зубных рядов взаимное расположение зубов правильное. Примером ложной прогении могут быть больные с несращением неба и альвеолярного отростка, которых оперировали в раннем детском возрасте. Прогеническое отношение фронтальных зубов, в этом случае, происходит за счет недоразвития верхней челюсти {рис. 34.1.2). Старческая прогения — это ложная прогения, возникающая при полной потере зубов в любом возрасте. В ее основе лежит определенная анатомическая закономерность, которая заключается в том, что альвеолярная дута на верхней челюсти меньше, чем на нижней. Поэтому, при полной потере зубов приближение нижней челюсти к верхней создает видимость прогении. Этот вид прогении возможен в любом возрасте.

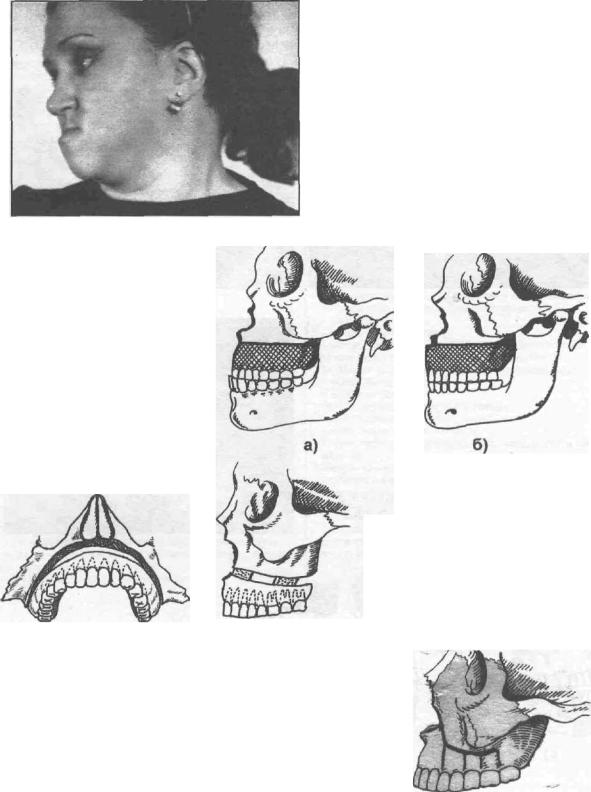

Истинная прогения — в прогеническом (обратном) прикусе находятся не только фронтальные, но и боковые зубы, а в состоянии центральной окклюзии образуется пространство различной величины между верхними и нижними фронтальными зубами {рис. 34.1.3). Функциональные нарушения при истинной прогении резко выражены. Снижена жевательная эффективность, акт откусывания невозможен из-за нарушения взаимоотношения зубных рядов. При истинной прогении, кроме оральных симптомов (обратный прикус) имеются и определенные фа-

932

34.1. ПРОГЕНИЯ

циальные симптомы (подбородок находится значительно впереди от орбитальной линии, нижняя губа более толстая и находится впереди верхней губы, нижняя часть лица удлинена).

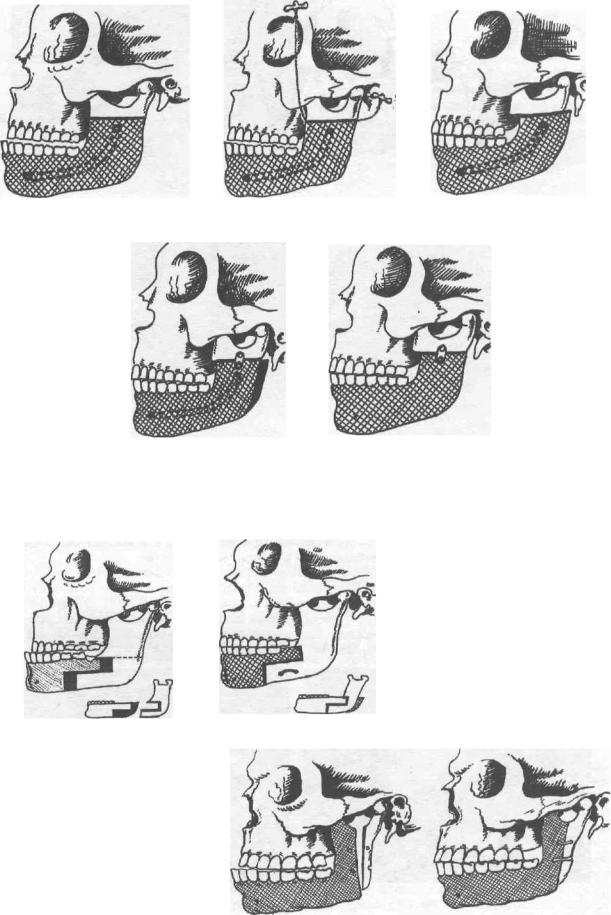

При истинных прогениях, для устранения деформации, проводятся операции в области ветвей, углов и тела нижней челюсти. Оперативные вмешательства на мыщелковых отростках не получили распространения из-за их недостаточной эффективности. Наибольшую популярность при прогениях имеют операции на ветви и в области угла нижней челюсти в виде вертикальной или горизонтальной остеотомии (рис. 34.1.4-34.1.8).

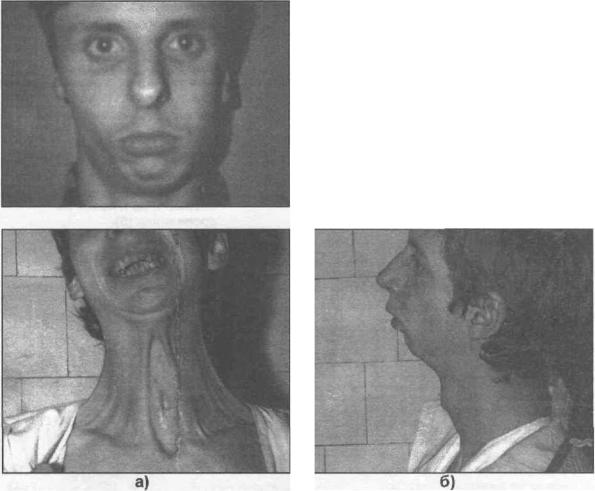

Рис. 34.1.1. Истинная прогения. Внешний вид больных (а, б, в, г, д, е).

933

А.А. Тимофеев, «Руководство по челюстно-лицевои хирургии и хирургической стоматологии»

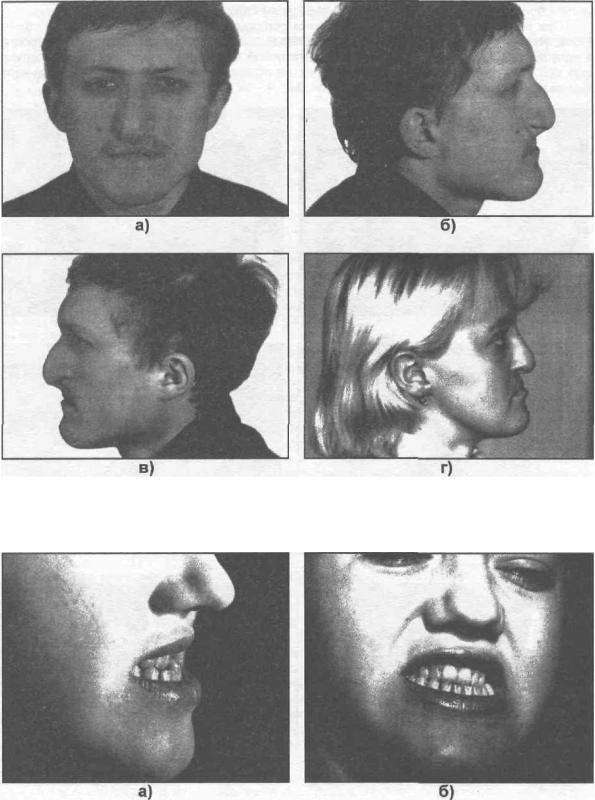

Рис. 34.1.2. Ложная прогения (а, б, в, г). Внешний вид больных с недоразвитием верхней челюсти, которых оперировали в раннем детском возрасте по поводу

несращения верхней губы, альвеолярного отростка и нёба.

Рис. 34.1.3. Прикус у больной с истинной прогенией (а - вид сбоку, б - вид спереди).

034

34.1.ПРОГЕНИЯ

1) |

2) |

3) |

4) |

5) |

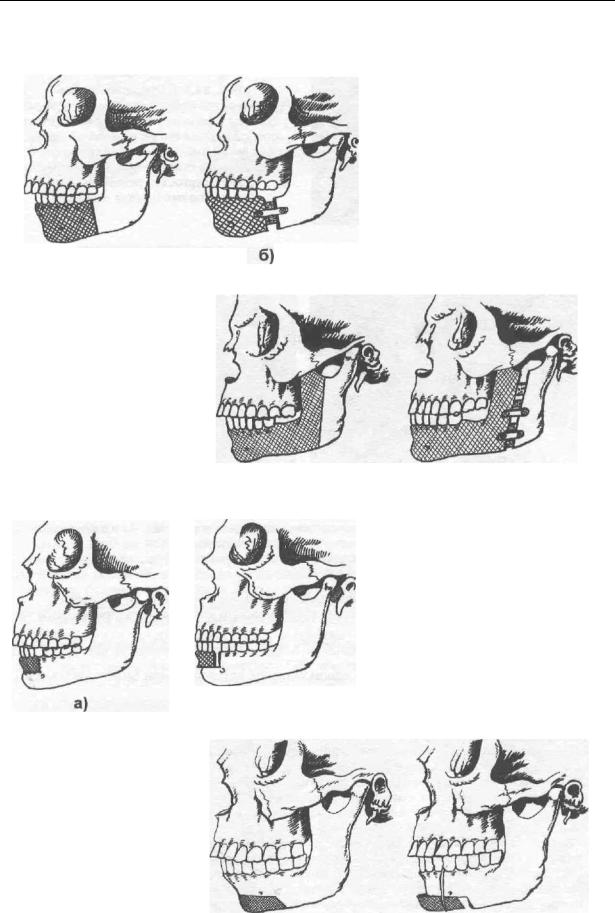

Рис. 34.1.4, Горизонтальная остеотомия ветвей нижней челюсти по методу А.А. Лимберга в модификации А.А. Тимофеева. Этапы операции (1-5).

Рис. 34.1.5. Ступенчатая остеотомия нижней челюсти , по методу П.А. Лозенко — Г.И. Семенченко.

Рис. 34.1.6.Вертикальная остеотомия ветвей нижней челюсти по методу

Van Zile — В.Ф. Рудько.

935

АА Тимофеев, «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии»

Рис. 34.1.7. Вертикальная скользящая остеотомия ветвей нижней челюсти по методу

ВЛ. Сукачева.

Рис. 34.1.8. Схема расщепления нижней челюсти при сагиттальной ретромолярной остеотомии по методу Dal Pont в модификации В.А. Сукачева и Н.П. Грицай.

34.2. МИКРОГЕНИЯ

Микрогения (синоним - нижняя микрогнатия или нижняя ретрогнатия) — это недоразвитие нижней челюсти, которое может быть односторонним {несимметричной) и двухсторонним {симметричной).

Односторонняя (несимметричная) микрогения (рис. 34.2.1) является следствием травмы нижней челюсти, воспалительного процесса в области височно-нижнечелюстного сустава или ветви нижней челюсти, которые перенесены были в детском возрасте. Клинически имеется асимметрия лица за счет смещения подбородка в сторону укорочения, пораженная сторона выглядит более выпуклой, а здоровая — уплощенной. При открывании рта асимметрия лица увеличивается. Отмечается смещение зубного ряда в сторону недоразвития.

Двухсторонняя (симметричная) микрогения бывает как врожденной, так и приобретенной. Клинически при двухсторонней микрогении подбородок смещен назад и возникает обезображивание лица, которое известно под названием «птичье лицо» (рис. 34.2.2). Прикус нарушен — глубокое резцовое перекрытие. Приобретенная микрогения нередко сочетается с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава. При микрогении возникают функциональные расстройства из-за затруднения акта откусывания и пережевывания пищи.

Рис. 34.2,1. (начало).

1936

34.1. ПРОГЕНИЯ

в)

Рис. 34.2.1. Односторонняя (несимметричная) микрогения, которая возникла после перенесенного в детстве остеомиелита ветви нижней челюсти. Внешний вид больной спереди (а), с пораженной стороны (б). Внешний вид

больного с односторонней микрогенией

(в, см. также цветн. вкладку).

Рис. 34.2.2. Двухсторонняя (симметричная) микрогения у больного с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава.

Внешний вид спереди (больной пытается открыть рот) - а, сбоку - б.

Все методы хирургического лечения микрогений можно разделить на три группы:

1). Контурная пластика, т.е. устранение косметического дефекта лица (применяется чаще при односторонней микрогении).

2). Оперативные вмешательства на нижней челюсти с целью ее удлинения (при двухсторонней микрогении).

3). Остеотомия нижней челюсти с одномоментной артропластикой (используется при сочетании микрогении с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава).

Устранение одностороннего косметического дефекта в области тела нижней челюсти или недоразвитие подбородочного ее отдела может выполняться путем введения в область дефекта трансплантата-костного (аутоили лиофилизированная кость), аллохряща, деэпидермизированного кожного лоскута, силиконового, имплантата из биоактивной или биоинертной керамики (кергап, ильмаплант, оксид алюминия, коллапан и др.), внутримышечное введение полиакриламидного геля и др. (см. главу «Восстановительные операции»).

Удлинение нижней челюсти осуществляется путем ступенчатой остеотомии тела нижней челюсти, вертикальной остеотомии ветвей или тела нижней челюсти с одновременной остеопластикой и др. {рис. 34,2.3-34.2.10).

При анкилозах височно-нижнечелюстного сустава остеотомия нижней челюсти может осуществляться одновременно с артропластикой по методу Ю.И. Вернадского (двойным деэпидермизированным кожным лоскутом), Н.А. Плотникова (лиофилизированным костным трансплантатом), и др. В историческом плане хочется вспомнить о том, что Ernst и Borchardt (1924) для артропластики височно-нижнечелюстного сустава предложили применять метатар-

зальную (плюсневую) кость. Однако авторами было доказано, что последняя в дальнейшем подвергается рассасыванию. Поэтому, данный способ артропластики в настоя-

937

А.А. Тимофеев, «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии»

щее время не используется. В нашей клинике находит применение артропластика с помощью титанового имплантата височно-нижнечелюстного сустава. Отдаленные результаты лечения показывают значительное преимущества этого способа артропластики перед другими ранее предложенными (А.А. Тимофеев, 1997).

а)

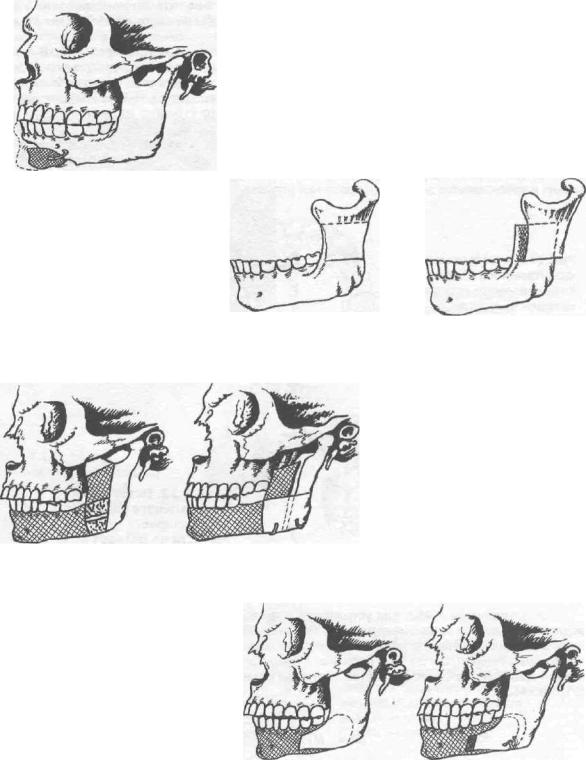

Рис. 34.2.4. Вертикальная остеотомия ветвей нижней челюсти по методу А.А. Тимофеева с использованием для замещения дефекта блоков из биоактивной керамики — КЕРГАПА. Схема проведения операции (а, б).

Рис. 34.2.3. Вертикальная остеотомия тела нижней челюсти по методу А.А. Тимофеева (для замещения костного дефекта используются блоки из биоактивной керамики с последующим остеосинтезом нижней челюсти титановыми пластинками). Схема до операции (а) и после ее проведения (б).

а) |

б) |

Рис. 34.2.5. Остеотомия альвеолярного отростка нижней челюсти по методу К61е. Схема операции (а, б).

6)

Рис. 34.2.6. Костнопластическое восстановлен ие подбородка по методу Obwegeser. Схема операции (а, б).

а) |

б) |

938

34.1. ПРОГЕНИЯ

Рис. 34.2.7. Способ костной пластики подбородка по методу В.М. Безрукова и соавт.

Рис. 34.2.8.

Плоскостная остеотомия ветвей нижней челюсти по методу Obwegeser. Схема операции(а,6).

а)

а)

Рис. 34.2.10.

Сагиттальная ретромолярная остеотомия нижней челюсти по методу Dal Pont в модификации Н.П. Грицай и В.А. Сукачева.

б)

Рис. 34.2.9.

Вертикальная остеотомия ветвей нижней челюсти с частичной декортикацией и костной пластикой по методу Caldwell, AmaгаI. Схема проведения операции (а, б).

а) |

6) |

34.3. ПРОГНАТИЯ

Прогнатия (синоним - верхняя макрогнатия или верхняя прогнатия) — характеризуется выдвинутым положением верхней челюсти вперед по сравнению с нижней вследствие ее чрезмерного развития. Основным дифференциальным клиническим признаком этой аномалии является несоответствие верхних и нижних фронтальных зубов в сагиттальном направлении. При прогнатическом прикусе нижние фронтальные зубы не только не касаются верхних зубов, а на-

939

А.А, Тимофеев, «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии»

ходятся от них кзади на некотором расстоянии, образуя так называемое сагиттальное пространство, т.е. щель между верхними и нижними зубами в сагиттальном направлении. Верхняя губа обычно укорочена и несколько вздернута вверх, губы не смыкаются. Прогнатия может сочетаться с открытым прикусом.

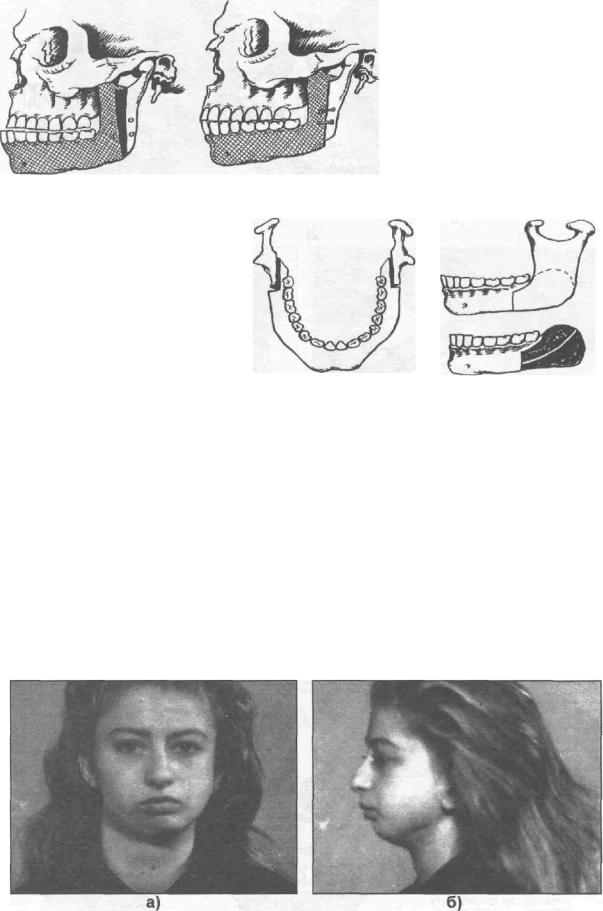

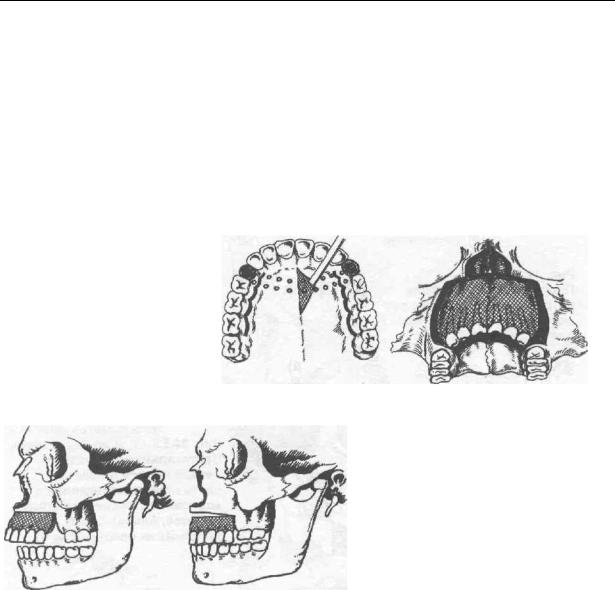

Методы хирургического лечения прогнатии разнообразны. А.А. Лимберг (1933), В.А. Сукачев (1984) предлагают проводить резекцию фронтального отдела альвеолярного отростка верхней челюсти с последующим восстановлением образовавшегося дефекта зубным протезом, который устраняет косметические и функциональные недостатки. Н. Кб!е (1968) предложил проводить остеотомию фронтального отдела альвеолярного отростка верхней челюсти через доступ на твердом небе (рис. 34.3.1). По средней линии твердого неба резецируется кость с последующей резекцией верхнечелюстной кости в области лунок удаленных зубов и остеотомией по нижнему краю грушевидного отверстия (по типу Лефор I). Отломок, фиксированный на сли- зисто-надкостничном лоскуте, при помощи назубной шины устанавливается в правильном положении и удерживается до полного сращения отломка.

Рис. 34.3.1. Остеотомия фронтального отдела альвеолярного отростка верхней челюсти по методу Kole. Схема операции(а,б).

а) |

б) |

Рис. 34.3.2. Остеотомия фронтального отдела альвеолярного отростка верхней челюсти по методу Г.И. Семенченко. Схема проведения операции (а, 6).

а) |

б) |

Г.И. Семенченко (1962) для устранения открытого прикуса, сочетающегося с прогнатией предложил несколько видоизменить ранее описанный метод Н. KOle и рекомендовал проводить остеотомию фронтального отдела альвеолярного отростка верхней челюсти в сочетании с удалением премоляров (рис. 34.3.2). Верхнюю горизонтальную остеотомию автор проводил не по нижнему краю грушевидного отверстия, а отступя несколько миллиметров вниз, т.е. не нарушая его целостности.

- 34.4. МИКРОГНАТИЯ

Микрогнатия (синоним - верхняя микрогнатия или верхняя ретрогнатия) —

недоразвитие верхней челюсти. Клинически характеризуется тем, что верхняя губа западает, а нижняя губа перекрывает верхнюю. Подбородок нормально развитой нижней челюсти выступает вперед и при сомкнутых зубах нижняя челюсть значительно приближается к носу, т.е. сопровождается западением и снижением высоты среднего отдела лица (рис. 34.4.1). Микрогнатия (недоразвитие верхней челюсти) наблюдается у больных с врожденными несращениями (расщелинами) неба. Прикус у этих больных нарушен, затруднен акт откусывания и разжевывания пищи. Лицо у этих людей имеет старческий вид.

Наиболее популярными, по нашему мнению, являются следующие операции: высокая горизонтальная остеотомия верхней челюсти по методу Г.И. Семенченко (рис. 34.4.2), остеотомия альвеолярного отростка верхней челюсти с пластикой образовавшегося костного дефекта

940

34.4. МИКРОГНАТИЯ

биоактивной керамикой (кергапом) по методу Н. Gillies - N.K. Rowe - А.А. Тимофеева (рис.34.4.3); фрагментарная (сегментарная) остеотомия верхней челюсти по методу Г.В. Кручинского (рис.34.4.4). При фрагментарной остеотомии верхней челюсти Г.В. Кручинский рекомендует горизонтальную линию остеотомии у грушевидного отростка направлять кверху до края лобных отростков (чтобы в послеоперационный период не наступило втягивания оснований крыльев носа). При этой операции перепиливается скуло-альвеолярный гребень, частично - бугор верхней челюсти. Остеотомию бугра и нижнего края крыловидного отростка автор рекомендует проводить с помощью долота.

Рис.34.4.1. Микрогнатия. Внешний вид больной.

Рис.34.4.2.

Высокая горизонтальная остеотомия верхней челюсти по методу Г.И. Семенченко.

Схема операции (а, 6).

Рис. 34.4.3. Остеотомия альвеолярного отростка верхней челюсти с пластикой костного дефекта биоактивной керамикой по методу Н. Gillies - N.K. Rowe -

А.А. Тимофеева. Схема операции (а, б).

а) |

б) |

Рис. 34.4.4. Фрагментарная остеотомия верхней челюсти по методу Г.В. Кручинского.

941