32.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГУБЫ И НОСА, ДЕФЕКТЫ НЕБА

в)

Рис. 32.6.3. Внешний вид больной с послеоперационной деформацией верхней губы, носа и дефектом нёба (а, б, в). Первичная хейлопластика проведена в возрасте 1-го года, а ураностафилопластика - в 3-летнем возрасте.

Деформация носа

По локализации: деформация кончика носа (А); деформация носовой перегородки (S); деформация спинки носа (D).

По степени выраженности клинических проявлений:

деформация кончика носа, крыльев:

0 степень - кончик носа сформирован правильно;

1степень - одноили двустороннее уплощение крыла (крыльев) с уплощением кончика без деформации крыльев;

2степень - уплощение концевого отдела носа с деформацией крыльев в виде «гребней» со стороны выстилки носовых ходов с одной или двух сторон;

деформация носовой перегородки:

0 степень - правильное расположение носовой перегородки без нарушения функции; 1 степень - искривление носовой перегородки без нарушения дыхания; 2 степень - искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания;

деформация спинки носа:

0 степень - спинка носа прямая;

1степень - незначительное искривление спинки носа в хрящевом отделе;

2степень - выраженное искривление костно-хрящевой спинки носа, как правило, сопровождающееся нарушением дыхания.

Вдиагнозе необходимо указать (большими буквами) деформацию верхней губы (L)

иноса (кончика - А, носовой перегородки -S , спинки - D), а также их степень выраженно-

сти. Например: Цц, A-,, S1? D1 - т.е. послеоперационная деформация верхней губы после устранения правостороннего несращения с ограничением запаса тканей губы и дефектом кожи, уплощением крыла носа без его деформации, искривлением носовой перегородки без нарушения дыхания, незначительным искривлением хрящевого отдела спинки носа.

Все послеоперационные дефекты и деформации неба Э.Н. Самар (1968) предлагает систематизировать следующим образом:

32. ВРОЖДЕННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

Рис. 32.6.4. Внешний вид больной с послеоперационной деформацией верхней губы и носа (а, б). Первичная хейлопластика проведена в 1,5 года, а ураностафилопластика - в 4 года.

Классификация послеоперационных дефектов и деформаций неба (поЭ.Н.Самар,1968)

По расположению:

1. Твердое небо: а) передний отдел (включая альвеолярный отросток); б) средний отдел; в) задний отдел; г) боковые отделы.

2. Граница твердого и мягкого неба: а) по средней линии б) в стороне от средней линии

3. Мягкое небо: 1). дефекты а) по средней линии

|

б) в стороне от средней линии |

|

в) язычка |

|

2). деформации: а) укороченное |

|

б) рубцовоизмененное |

4. Сочетанные |

|

По величине: |

Малые-до 1 см |

|

Средние - до 2 см |

|

Большие - свыше 2 см |

По форме: |

Круглые |

|

Овальные |

|

Щелинные |

|

Неправильные |

Частота расположения послеоперационных дефектов в различных отделах неба, по данным Э.Н. Самара (1968), различна. Наиболее часто они встречаются на границе твердого и мягкого неба, в области мягкого неба и в переднем отделе твердого неба, значительно реже - в среднем, заднем и боковом отделах твердого неба.

Вопрос о сроках проведения операций, по поводу устранения послеоперационных деформаций, до настоящего времени однозначно не решен. Наиболее оптимальным сроком

для их проведения считается возраст больных 16-18 лет, т.к. к этому времени завершается процесс роста и развития лица.

Метод корригирующей хейлоринопластики И.А. Козина (рис.32.6.6). Применяется при недостатке тканей верхней губы на латеральном фрагменте. Недостаток тканей губы устраняется за счет перемещения встречных треугольных лоскутов. К мобилизованной латеральной ножке уплощенного хряща подшивают пластинку из аллохряща.

32.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГУБЫ И НОСА, ДЕФЕКТЫ НЕБА

Рис. 32.6.5. Внешний вид больного с послеоперационной деформацией верхней губы и носа (а, 6, в). Первичная хейлопластика проведена в возрасте 1 года, а ураностафилопластика - в 3,5 года.

Метод реконструктивной хейлоринопластики В.А. Виссарионова - И.А. Козина

{рис. 32.6.7). На верхней губе в соответствии с осью симметрии спиртовым раствором бриллиантового зеленого намечают опознавательные ориентиры по ходу «линии Купидона», а также по середине основания кожной перегородки носа (точка 2). Внутреннюю линию намечаемого разреза проводят по ребру кожной перегородки, ободку уплощенного крыла носа. Дополнительно в области нависающего крыла намечают серповидную полоску (0), верхняя граница которой (точка 1) соответствует вершине здоровой ноздри (точка 2).

Рис. 32.6.6. Схема корригирующей хейлоринопластики по И.А. Козину.

Рис. 32.6.7. Схема реконструктивной хейлоринопластики ВЛ. Виссарионова — И.А. Козина.

32. ВРОЖДЕННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

Рис. 32.6.8. Профиль лица до (а) и после (б) корригирующей хондроринопластики(схема).

Наружную линию рисунка с губы продлевают в полость носа, позади медиальной ножки, арки и внутренней трети латеральной ножки уплощенного большого хряща крыла. Расстояние между внутренней и наружной линиями рисунка в области порога преддверия полости носа должно быть не менее 5 мм. Затем намечают также линию рассечения кожи под основанием уплощенного крыла до его наружной границы. Выкраивают «скользящий» лоскут в области рубцовоизмененных тканей верхней губы на широкой ножке. Уплощенное крыло носа поднимают до нормы, сшивают медиальные ножки крыльных хрящей. Лоскут пришивают к своду ноздри. В послеоперационном периоде авторы рекомендуют использовать пластмассовый вкладыш на 2-3 месяца.

Рис. 32.6.9. Схема смещения перегородки носа при ее укорочении с помощью V - образного разреза (а) и треугольных лоскутов (б).

32.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГУБЫ И НОСА, ДЕФЕКТЫ НЕБА

Рис. 32.6.10. Внешний вид больной до (а) и после (6) корригирующей хондроринопластики по собственной методике.

г)

Рис. 32.6.11. Внешний вид больного до (а, б, см. также цветн. вкладку)

и после (в, г) корригирующей хондроринопластики по собственной методике.

Корригирующая хондроринопластика по АЛ. Тимофееву - на боковой поверхности у основания носовой перегородки, отступя 3-4 мм вглубь от ее края делается разрез кожи длиной 0,5 см. Между медиальными ножками крыльных хрящей формируется туннель, т.е. ложе (от нижнего отдела грушевидного отверстия до кончика носа) для аллохряща, который опирается на костную основу в области основания грушевидного отверстия {рис. 32.6.8). Если имеется незначительное укорочение перегородки, то проводим V-образный разрез мягких тканей у основания перегородки и смещаем образовавшийся треугольный лоскут кверху {рис. 32.6.9). В некоторых случаях, для смещения перегородки, мы выкраиваем два треугольных лоскута, которые своим основанием обращены в сторону дна носовых ходов, а вершинами направлены вниз

32. ВРОЖДЕННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

(способ Маркса-Треваскиса-Пейна). Путем перемещения треугольных лоскутов смещаем перегородку вверх. Внешний вид больных с результатами корригирующей хондроринопластики по собственной методике представлены на рис. 32.6.10 — 32.6.11.

Рис. 32.6.12. Схема корригирующей ринопластики встречными треугольными лоскутами.

Рис. 32.6.13. Схема удлинения кожной части перегородки на стороне деформации.

Корригирующая ринопластика встречными треугольными лоскутами {рис. 32.6.12).

При сужении носового хода на стороне несращения мы проводим его расширение с помощью пластики встречными треугольными лоскутами.

Удлинение кожной части перегородки на стороне деформации. Применяется в том случае, если свод ноздри на стороне деформации остается ниже, чем на здоровой стороне т.е. при сужении наружного носового отверстия (рис.32,6.13). Проводится разрез кожи (А) до уровня здоровой ноздри. Далее следует отселарировать кожу от хрящей в области участков В и С. Удаляется избыток кожи со стороны носового хода. Кожные лоскуты фиксируются П-образными швами к крылу носа и перегородке. В носовой ход вводится резиновая трубка обернутая йодоформной марлей, которая через 7 дней меняется на пластмассовый вкладыш. Последним пользуются в послеоперационном периоде в течение 2-3 месяцев.

32.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГУБЫ И НОСА, ДЕФЕКТЫ НЕБА

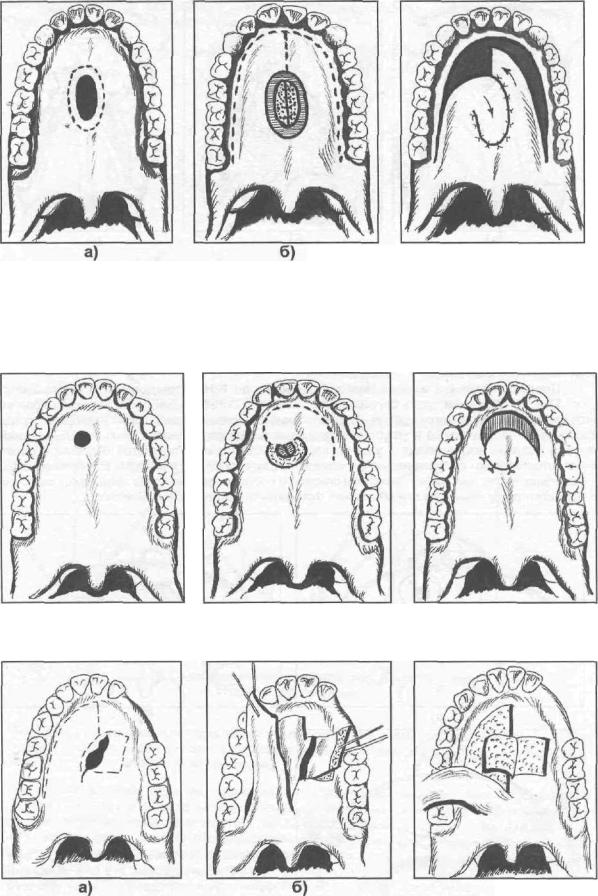

Рис. 32.6.14. Пластика переднего отдела твердого неба лоскутом на ножке, взятым со слизистой верхней губы (по Э.Н. Самару).

Пластика переднего отдела твердого неба лоскутом на ножке, взятым со слизистой верхней губы по Э.Н. Самару {рис. 32.6.14). Выкраивается языкообразный лоскут из слизистой преддверия полости рта и верхней губы. Эпителиальной выстилкой закрывается дефект переднего отдела твердого неба. На раневую поверхность языкообразного лоскута укладывается лоскут, который выкроен с твердого неба.

Пластика дефекта альвеолярного отростка по Б.Н. Давыдову и Р.Д- Новоселову

(рис. 32.6.15). Учитывая, что у большинства больных с остаточными деформациями носа имеется деа>ект альвеолярного отростка и недостаточно выраженное преддверие рта, проводят одновременную пластику свища и углубление преддверия. Для этого делают дополнительные окаймляющие разрезы вокруг свища и уздечки верхней губы. Лоскуты слизистой оболочки в области свища отсепарируют от краев дефекта и сшивают между собой погруженными кетгутовыми швами, желательно 2-х рядным швом. Лоскутами слизистой оболочки верхней губы закрывают линию швов и углубляют преддверие рта для обнажения фронтального отдела верхней челюсти.

в)

Рис. 32.6.15. Схема разрезов (а, б, в) в области преддверия рта для обнажения фронтального отдела верхней челюсти и пластики дефекта альвеолярного отростка (по Б.Н. Давыдову, Р.Д. Новоселову).

32. ВРОЖДЕННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

В)

Рис. 32.6.16. Пластика срединного дефекта твердого неба методом В.А. Аронсона.

Пластика срединного дефекта твердого неба методом В.А. Аронсона {рис. 32.6.16).

Отступя 0,5 см от края и вокруг дефекта делается разрез слизистой оболочки и надкостницы, лоскут выворачивается и зашивается наглухо. На линию швов и раневую поверхность укладываются два лоскута, образованных в боковых отделах твердого неба.

Рис. 32.6.17. Пластика остаточного дефекта твердого неба методом Н.М. Михельсона.

в)

Рис. 32.6.18. Пластика остаточногодефекта твердого неба методом Э.Н. Самара (а, б, в, г - этапы операции).

32.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГУБЫ И НОСА, ДЕФЕКТЫ НЕБА

Рис. 32.6.18. (продолжение).

Пластика остаточного дефекта твердого неба методом Н.М. Михельсона {рис. 32.6.17). В качестве внутренней выстилки дефекта служит слизисто-надкостничный лоскут выкроенный вокруг дефекта и опрокинутый эпителиальной поверхностью внутрь. Рану зашивают. На раневой дефект укладывают лоскут на ножке из переднего отдела твердого неба.

Пластика остаточного дефекта твердого неба методом Э.Н. Самара (рис, 32.6.78). На стороне расщелины основанием к боковому краю дефекта выкраивают лоскут для внутренней выстилки. Для этого раз-

резы начинают у верхнего и нижнего краев дефекта и продолжают до основания альвеолярного отростка. Скальпель во время проведения разрезов должен касаться кости. У основания альвеолярного отростка оба разреза соединяют, образуя лоскут на ножке основанием к краю дефекта. Противоположный край дефекта иссекают на 2-2,5 мм. Для образования наружной выстилки выкраивают на противоположной стороне твердого неба лоскут на ножке основанием к сосуди- сто-нервному пучку. Верхушку лоскута выкраивают в переднем отделе твердого неба выше расположения остаточного дефекта и величиной, равной лоскуту, выкроенному для внутренней выстилки. Латеральный край лоскута на ножке проходит у основания альвеолярного отростка, а медиальный доходит до края костной расщелины, не вскрывая ее. Для этого предварительно намечают границы костной расщелины путем пункции инъекционной иглой. Основание лоскута на ножке должно находиться на 1-1,5 см ниже расположения остаточного дефекта. Лоскут на ножке так же, как и лоскут, выкроенный для внутренней выстилки, берут в слизистонадкостничном слое. Начиная от вершины, оба лоскута отделяют от кости. При образовании лоскута для внутренней выстилки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить питающую ножку. Поэтому отделение его от кости лучше всего проводить при помощи салфетки. Лоскут, выкроенный для образования внутренней выстилки, опрокидывают на 180° и укладывают на противоположный край костной расщелины. Для лучшего приживления край опрокидывающегося лоскута предварительно деэпителизируется. Никаких швов для удержания внутренней выстилки не накладывают. Лоскут на ножке после его отделения поворачивают и подшивают верхушкой на место взятия опрокинутого лоскута.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ОБУЧЕНИЯ

*'+**- правильный ответ; |

- неправильные ответы.' |

1. К эндогенным причинам развития врожденных уродств лица следует отнести:

+ наследственность;

-воздействие ионизирующей радиации;

-воздействие патогенной микрофлоры;

-воздействие медикаментов;

-неполноценное питание;

-воздействие термических факторов;

-гипоксия; -травма живота в ранние сроки беременности.

2. К эндогенным причинам развития врожденных уродств лица следует отнести:

+ биологическая неполноценность половых клеток;

-воздействие ионизирующей радиации;

-воздействие патогенной микрофлоры;

-воздействие медикаментов;

-неполноценное питание;

-воздействие термических факторов;

-гипоксия; -травма живота в ранние сроки беременности.

3. К эндогенным причинам развития врожденных уродств лица следует отнести:

+ перенесенные матерью в первые месяцы беременности инфекционные заболевания;

-воздействие ионизирующей радиации;

-воздействие патогенной микрофлоры;

-воздействие медикаментов;

-неполноценное питание;

-воздействие термических факторов;

-гипоксия;

-травма живота в ранние сроки беременности.

4. К эндогенным причинам развития врожденных уродств лица следует отнести:

+ перенесенные аборты;

-воздействие ионизирующей радиации;

-воздействие патогенной микрофлоры;

-воздействие медикаментов;

-неполноценное питание;

-воздействие термических факторов;

-гипоксия;

-травма живота в ранние сроки беременности.

А.А.Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

33.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕОПЕРАЦИИ НАЛИЦЕ

33.1. ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ |

898" |

33.2. ПЛАСТИКА МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ |

899 |

|

33.3. ПЛАСТИКА ЛОСКУТОМ НА НОЖКЕ |

908 |

|

33.4. ПЛАСТИКА КРУГЛЫМ КОЖНЫМ СТЕБЛЕМ ПО ФИЛАТОВУ |

910 |

33.5. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ТКАНЕЙ |

919 |

|

® |

Свободная пересадка кожи |

919 |

® |

Пересадка хряща |

921 |

® |

Пересадка кости |

923 |

® |

Пересадка комбинированных трансплантатов |

925 |

33.6. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |

927 |

|

|

|

|

|

|

Пластическая хирургия лица (синонимы: восстановительная, реконструктивная) —

это раздел челюстно-лицевой хирургии, разрабатывающий оперативные методы восстановления анатомической целостности, формы и функции поврежденных (при врожденных уродствах, а также в результате заболеваний, травмы и ее последствиях) органов и тканей. Вопросы реконструктивной хирургии при врожденных и приобретенных дефектах, а также деформациях мягких тканей и костей лицевого скелета представляют собой актуальную и очень сложную проблему челюстно-лицевой хирургии.

33.1. ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Любая пластическая операция, какой бы незначительной на первый взгляд она ни казалась, должна быть обязательно проведена по определенному плану. В зависимости от опыта хирурга и сложности восстановления дефекта или деформации челюстно-лицевой области, план проведения операции может складываться быстро (при первом осмотре больного) или на это потребуется определенное время, которое необходимо для выбора наиболее оптимального варианта хирургического вмешательства.

Вначале хирургу следует подробно провести анализ места повреждения:

—дать топографо-анатомическую характеристику локализации дефекта или деформации;

—уточнить размеры повреждения (длину, ширину, глубину);

—определить количество вовлеченных в дефект тканей, отдельных органов или их частей (кость, мышцы, кожа, слизистая и т.д.);

—выяснить состояние тканей, окружающих дефект (наличие Рубцовых изменений кожи, выраженность атрофии мышц, незаживающие края дефекта, воспалительноизмененные ткани и др.);

—выявить степень имеющихся функциональных расстройств, которые вызваны наличием дефекта или деформации (ограничение движения челюстью, ограничение поля зрения, нарушение глотания, речи и т.д);

—установить возможность полного или частичного восстановления поврежденного участка тканей или органа.

Врач должен оценить психическое состояние больного. В соответствии с рекомендациями J.Joseph (1921) различают несколько категорий больных, различно относящихся к имеющимся деформациям (дефектам) своего лица.

1.Больные с пониженным эстетическим чувством. К этой группе относятся люди, которые, несмотря на значительное обезображивание своего лица, относятся к этому довольно равнодушно. На свой дефект лица они смотрят как на отягчающее обстоятельство в их жизни, но душевное их равновесие не нарушается. Данные больные не предъявляют больших требований к операции и всегда довольны ее результатами, даже несмотря на то, что их внешний вид незначительно улучшился. Эти больные всегда доверяют врачу.

2.Больные с нормальным эстетическим чувством. Они правильно оценивают свое страдание, но не падают духом. После завершения лечения, они остаются признательны врачу. К этой категории относится большинство больных.

3.Больные с ненормально повышенным (завышенным) эстетическим чувством по отношению к себе. Незначительные деформации лица делают их несчастными, они настаивают на проведении операции, агрессивны, угрожают покончить жизнь самоубийством. У этих больных всегда имеется несоответствие между незначительностью дефор-