- •Раздел III

- •Глава 9 физиология системы крови

- •Реакция крови и поддержание ее постоянства

- •Состав плазмы крови

- •Значение минерального состава плазмы и кровезамещающие растворы

- •Состав различных физиологических растворов

- •Белки плазмы крови

- •Онкотическое давление плазмы крови

- •Свертывание крови

- •Плазменные факторы свертывания крови

- •Факторы свертывания форменных элементов крови и тканей

- •Фибринолиз

- •Противосвертывающие механизмы

- •Регуляция свертывания крови

- •Группы крови

- •Гемоглобин

- •Гемолиз

- •Скорость оседания эритроцитов (соэ)

- •Лейкоциты

- •Регуляция кроветворения

Группы крови

В практике врача часто возникает необходимость в возмещении потерянной крови (после кровопотери, при некоторых отравлениях, при хронических инфекциях и по другим медицинским показаниям). В прошлом попытки переливания крови нередко приводили к тяжелым нарушениям, вплоть до смерти больных.

Причины осложнений при переливании крови были выяснены в начале нашего века. В 1901 г. австриец К. Ландштейнер и в 1903 г. чех Я. Янский обнаружили, что при смешивании крови разных людей часто наблюдается склеивание эритроцитов друг с другом — явление агглютинации. Это зависит от наличия в эритроцитах агглютинируемых факторов — агглютиногенов А и В. В эритроцитах они могут быть по одному или вместе, либо отсутствовать.

Одновременно было установлено, что в плазме находятся агглютинирующие агенты, которые склеивают эритроциты. Указанные вещества названы агглютининами « и ?. В крови разных людей содержится либо один, либо два, либо ни одного агглютинина. При переливании несовместимой крови эритроциты не только склеиваются, но и разрушаются (гемолиз). Последнее связано с тем, что в плазме, помимо агглютининов, находятся одноименные гемолизины.

• Агглютиноген А и агглютинин к, а также Вир называются одноименными. Склеивание эритроцитов происходит в том случае, если эритроциты донора (человека, дающего кровь) встречаются с одноименными агглютининами реципиента (человека, получающего кровь): А+«, В+Р или АВ+«Р- Отсюда ясно, что в крови каждого человека находятся разноименные агглютиноген и агглютинин.

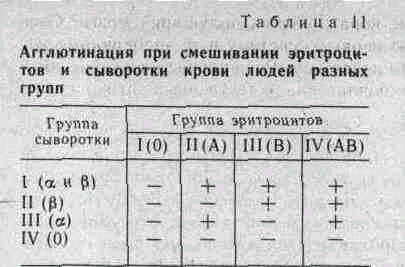

У людей имеется 4 комбинации агглютиногенов и агглютининов системы АВО. Они обозначаются следующим образом: 1(0) —ар, П(А) —Ар, П1(В) —Ва и IV (АВ). Из этих обозначений следует, что. у людей I группы эритроциты не содержат агглютиногенов АВ, а в плазме имеются оба агглютинина. У людей II группы эритроциты имеют агглютиноген А, а плазма — агглютинин р. К III группе относятся люди, у которых в эритроцитах находится агглютиноген Вив плазме — агглютинин ю. Кровь людей IV группы характеризуется наличием в эритроцитах обоих агглютиногенов и отсутствием в плазме агглютининов.

В

табл.

11

показано, когда возникает агглютинация

(обозначено знаком

-)-)

при смешивании эритроцитов и сыворотки

крови людей разных групп. Людям

I

группы можно переливать кровь только

этой группы. Кровь же

I

группы можно переливать людям всех

групп. Поэтому людей с

I

группой крови называют универсальными

донорами. Людям

IV

группы можно переливать кровь всех

групп, поэтому этих людей называют

универсальными

реципиентами.

Кровь же

IV

группы можно переливать людям с кровью

IV

группы. Кровь людей

II

и

III

групп можно переливать людям с

одноименной, а также с

IV

группой крови. Указанные закономерности

отражены на рис.

113.

Выяснение

причин агглютинации позволило

сформулировать два основных правила

переливания крови:

1)

необходимо подбирать кровь так, чтобы

избежать встречи одноименных

агглютиногенов донора с одноименными

агглютининами реципиента, т. е. плазма

реципиента должна быть пригодна для

жизни перелитых эритроцитов;

2)

агглютинины донора в расчет не

принимаются

—

это так называемое правило разведения,

которое пригодно при переливании

небольших количеств крови. Агглютинины

весьма неустойчивы к разведению,

поэтому при вливании небольших

количеств крови

(200—500

мл) их концентрация в

5

л крови реципиента резко падает, и они

не могут склеить эритроциты реципиента.

Прогрессивное

развитие хирургии, трансфузиоло-гии

и гематологии заставило отказаться

от этих правил и перейти к переливанию

только одногруппной крови. Даже

переливание «универсальной» крови

I группы

допускается в исключительных случаях

и только в небольших количествах (не

более

500

мл). Одной из причин отказа от классических

правил явилось то, что при ряде

хирургических операций (особенно в

грудной хирургии) производят массивные

гемотрансфузии. Если человеку с

IV

группой влить

4-5

л крови

I

группы, то разведения агглютининов

донора не происходит и они склеивают

эритроциты реципиента. Другой причиной

отказа от классических правил послужило

то, что при тщательном изучении людей

с кровью

I

группы были обнаружены иммунные

агглютинины анти-А и анти-В. Такие

агглютинины имеются у

10—20 %

людей с

I

группой крови. Переливание такой

крови людям с другими группами крови

вызывает тяжелые осложнения, поэтому

людей с

I

группой крови, содержащих агглютинины

анти-А и анти-В, сейчас называют опасными

универсальными донорами.,

Переливание

несовместимой крови может вызвать

гемотрансфузионный

шок, нередко приводящий к смерти. Одним

из механизмов развития данного со-

Рис.

114.

Определение групп крови.

Сверху

—

положение на стекле двух капель

исследуемой крови и капель сыворотки

II

и

III

группы. Римскими цифрами обозначены

группы сыворотки крови.

I

—

агглютинации сывороткой

I! и

III

группы не происходит—кровь

I группы;

2 —

агглютинация происходит сывороткой

III

группы

—

кровь

II

группы;

3 —

агглютинация происходит сывороткой

II

группы

—

кровь

III

группы;

4

—

кровь агглютинируется сывороткой II

и

III

групп

—

кровь

IV

группы.

стояния является то, что при разрушении склеенных эритроцитов выделяются их факторы свертывания, в том числе тромбопластин. Он вызывает внутрисосудистое свертывание крови и блокаду микроциркуляторных сосудов всех органов и тканей образовавшимися фибриновыми и тромбоцитарными тромбами.

Группу крови определяют путем смешивания капли крови исследуемого человека со стандартными сыворотками, содержащими известные агглютинины. Для этого достаточно иметь две сыворотки — II и III группы (но для надежности результатов лучше брать еще сыворотку I группы, где содержатся оба агглютинина), так как при смешивании этих сывороток с исследуемой кровью возникновение агглютинации или ее отсутствие позволяет определить любую группу крови (рис. 114). Несмотря на простоту метода, в 7—10 % случаев группа крови определяется неверно и больным вводят несовместимую кровь. Для избежания такого осложнения перед переливанием крови проводят биологическую пробу на совместимость: вливают вначале 10—15 мл донорской крови и затем в течение 3-5 мин наблюдают за состоянием больного.

При исследовании групп крови в разных странах получены данные о принадлежности людей к той или иной группе крови: I группа — 40—50 %, II группа — 30—40 %, III группа — 10—20 % и IV группа — 5 %. Группы крови передаются по наследству в соответствии с законами генетики и на протяжении жизни не изменяются. Антигены, подобные агглютиногенам А и В, содержатся во всех тканях человека, что используется в судебной медицине и при антропологических исследованиях.

В 1930 г. за открытие групп крови К. Ландштейнер был удостоен Нобелевской премии. Выступая на церемонии вручения премии, он предположил, что в будущем будут открыты новые агглютиногены, а количество группы крови будет расти до тех пор, пока не достигнет числа живущих на земле людей. Это предположение оказалось верным. Только в системе АВО выявлено много вариантов каждого агглютиногена. Так, агглютиноген А существует более чем в 10 вариантах. Различие между ними состоит в том, что а| является самым сильным, а Аа—Ау и другие варианты обладают слабыми агглютинацион-ными свойствами. Поэтому кровь таких лиц может быть ошибочно отнесена к I группе, что может привести к гемотрансфузионным осложнениям при переливании ее больным с I и III группами. Агглютиноген В тоже существует в нескольких вариантах, активность которых убывает в порядке их нумерации.

Среди агглютиногенов, не входящих в систему АВО, одним из первых был обнаружен резус-фактор (или резус-агглютиноген). К. Ландштейнер и И. Винер нашли его в 1940 г. у обезьян макак резус. Этот же агглютиноген содержится у 85% людей (резус-положительная кровь). У 15 % людей он отсутствует (резус-отрицательная кровь). Система резус имеет 6 разновидностей агглютиногенов — D, С, Е, из которых наиболее активен D. Если кровь человека, содержащего резус-фактор, перелить человеку, не имеющего его, то у него образуются иммунные антирезус-агглютинины. Повторное введение такому человеку резус-положительной крови может привести к развитию гемотрансфузионных осложнений.

При браке резус-положительного мужчины с резус-отрицательной женщиной (вероятность такого брака составляет 50%) плод нередко наследует резус-фактор отца. Кровь плода проникает в организм матери, вызывая образование антирезус-агглютининов. Через плаценту они диффундируют в кровь плода, вызывая разрушение эритроцитов и внутрисосудистое свертывание крови. Если концентрация антирезус-агглютининов высока, это приводит к смерти плода и выкидышу. При легких формах резус-несовместимости плод рождается живым, но с гемолитической желтухой.

Резус-конфликт возникает.лишь при высокой концентрации антирезус-агглютининов. Чаще всего первый ребенок рождается нормальным, зато при последующих беременностях угроза резус-конфликта нарастает вследствие образования новых порций антирезус-агглютининов. Резус-несовместимость при беременности встречается часто — 1 случай на 700 родов. Во Франции она является причиной 3000—5000 выкидышей в год. Поэтому будущих резус-несовместимых супругов предупреждают о возможных последствиях.

К настоящему времени в эритроцитах человека обнаружено более 200 различных агглютиногенов, 140 из которых объединены в 20 систем (групп), а остальные являются общими или индивидуальными. Это определяет удивительную антигенную неповторимость в природе, и в этом смысле каждый человек имеет свою группу крови. Данные системы агглютиногенов отличаются от системы АВО тем, что не содержат в плазме естественных агглютининов, подобных а- и (^агглютининам. Но при определенных условиях к этим агглютиногенам могут вырабатываться иммунные антитела-агглютинины.

Среди систем агглютиногенов, существующих помимо системы АВО, наиболее важны Rh, М, N, S, Р и А и многие другие. В каждой из этих систем имеется один или несколько агглютиногенов, составляющих разные комбинации, т. е. группы крови данных систем. Они находятся в эритроцитах независимо от системы АВО и друг от друга.

Система Келл — Челлано состоит из двух агглютиногенов — Кик, они образуют 3 группы крови — КК, кк и Кк. Эта система имеется у 100% людей. Система Кидд имеет два агглютиногена — Jk" и Jk1', которые образуют 3 группы крови:

встречаются либо по одному, либо оба агглютиногена. Иммунные антитела к ним появлялись при очень частых переливаниях крови, несовместимой по этим агглютиногенам.

Система Лютеран тоже состоит из двух агглютиногенов — Lua и Lub, которые образуют 3 группы крови этой системы.

Система Даффи имеет два агглютиногена — Fya и Fyb, которые образуют 3 группы крови этой системы.

Система Диего имеет один агглютиноген — Di. Он найден у 36% индейцев Южной Америки, по нему существует 2 группы крови.

Все эти системы агглютиногенов имеют значение лишь при частых переливаниях крови или при беременности, несовместимой по какому-то из этих агглютиногенов. Поэтому повторно переливать больному кровь одного и того же донора не рекомендуется.

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ

ЭРИТРОЦИТЫ

Эритроциты, или красные кровяные тельца, представляют собой клетки, которые у человека и млекопитающих не имеют ядра.

В крови у мужчин содержится в среднем б-Ю^/л эритроцитов (6000000 в 1 мкл), у женщин—около 4,5•1012/л (4 500 000 в 1 мкл).

Во всей крови человека содержится 25 трлн. красных кровяных телец. Если уложить это количество эритроцитов рядом Друг с другом, то получится цепочка длиной около 200 000 км, которой можно 5 раз опоясать земной шар по экватору.

Количество эритроцитов изменчиво. Увеличение их числа называют эритроцитозом (эритре-мией), а уменьшение—эритропенией (анемией). Эти сдвиги могут носить абсолютный или относительный характер.

Абсолютный эритроцитоз — увеличение числа эритроцитов в организме — наблюдается при снижении барометрического давления (на высокогорье), у больных с хроническими заболеваниями легких и сердца вследствие гипоксии, которая стимулирует эритропоэз.

Относительный э.ритроцитоз — увеличение числа эритроцитов в единице объема крови без увеличения их общего количества в организме — наблюдается при сгущении крови (при обильном потении, ожогах, холере и дизентерии). Он возникает также при тяжелой мышечной работе вследствие выброса эритроцитов из селезеночного кровяного депо.

Абсолютная эритропения развивается вследствие пониженного образования, усиленного разрушения эритроцитов или после кровопотери.

Относительная эритропения возникает при разжижении крови за счет быстрого увеличения жидкости в кровотоке.

Диаметр отдельного эритроцита равен 7,2—7,5 мкм, толщина — 2,2 мкм, а объем — около 90 мкм3. Общая поверхность всех эритроцитов достигает 3000 м2, что в 1500 раз превышает поверхность тела человека. Такая большая поверхность эритроцитов обусловлена их большим числом и своеобразной формой. Они имеют форму двояковогнутого диска, при поперечном разрезе напоминают гантели. При такой форме в эритроцитах нет ни одной точки, которая отстояла бы от поверхности более чем на 0,85 мкм. Если бы они имели форму шара, то центр клетки находился бы от поверхности на расстоянии 2,5 мкм, а общая площадь эритроцитов была бы на 20 % меньше. Такие соотношения поверхности и объема способствуют оптимальному выполнению основной функции эритроцитов — переносу кислорода от органов дыхания к клеткам организ'ма.

Эритроциты млекопитающих — безъядерные образования. Лишение ядра привело к тому, что эритроцит потребляет в 200 раз меньше кислорода, чем его ядерные предста-дии (эритробласты и нормобласты). Снабжая кислородом весь организм, эритроциты тратят на себя ничтожную часть переносимого ими кислорода.

В структуре эритроцитов различают строму — остов клетки и поверхностный слой — мембрану. Мембрана эритроцитов состоит из двух слоев фосфолипидов, снаружи и внутри от которых расположены мономолекулярные слои белков. В отличие от мембран всех клеток организма, мембрана эритроцитов малопроницаема для катионов Na4' и К4', зато легкопроницаема для анионов НСОз" и С1~, а также для Ог, СОа, ионов Н^^и ОН". Минеральный состав эритроцитов и плазмы неодинаков: в эритроцитах человека больше К, чем Na. В плазме же имеется обратное соотношение этих ионов. Около 90 % сухого вещества эритроцитов составляет гемоглобин, остальные 10 % — другие белки, липиды, глюкоза и минеральные соли.

Большая суммарная поверхность эритроцитов и их постоянное движение по организму способствует тому, что кроме транспорта газов они являются идеальными переносчиками веществ, осуществляющих межклеточные взаимодействия — креаторные связи, обеспечивающие сохранение структуры органов и тканей. Доказано, например, что при повреждении печени у крыс эритроциты начинают транспортировать из костного мозга в печень нуклеотиды, пептиды и аминокислоты, восстанавливающие структуру органа.