- •Взаимодействие интракардиальных и экстракардиальных нервных регуляторных механизмов

- •Тонус центров, регулирующих деятельность сердца

- •Условнорефлекторная регуляция сердечной деятельности

- •Гуморальная регуляция сердечной деятельности

- •Артериальный пульс

- •Объемная скорость кровотока

- •Движение крови в венах

- •Время кругооборота крови

- •Регуляция движения крови по сосудам

- •Центральные механизмы регуляции кровообращения

- •Иннервация сосудов

- •Сосудодвигательный центр

- •Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса

- •Гуморальные влияния на сосуды

- •Регуляция объема циркулирующей крови

- •Кровяные депо

- •Местные механизмы регуляции кровообращения

- •Легочное кровообращение

- •Лимфа и ее движение

- •Состав и свойства лимфы

- •Образование лимфы

- •Механизмы передвижения лимфы

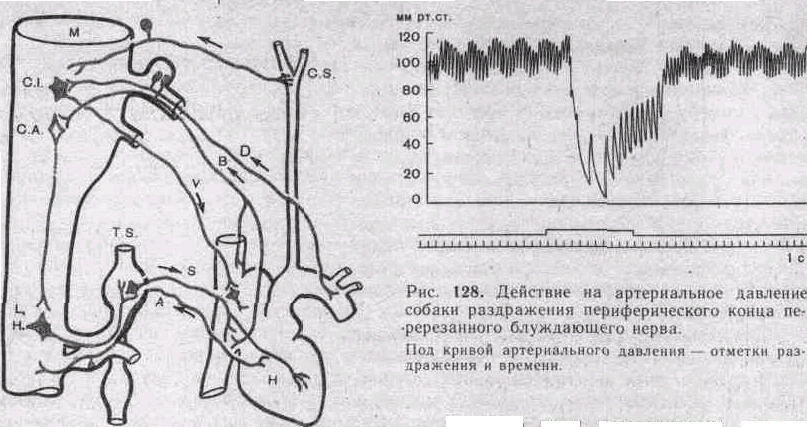

Рис.

127.

Экстракардиальные нервы сердца.

Н

—

сердце; М

—

продолговатый мозг;

C.I.

— ядро,

вызывающее торможение сердца; С. А.

— ядро,

вызывающее учащение сердечной

деятельности;

L.

Н.

—

боковой рог спинного мозга;

TS—симпатический

ствол;

V—

эфферентные волокна блуждающего нерва;

D

—

нерв-де-прессор (афферентные волокна

блуждающего нерва);S

—

симпатические волокна;А

—

спинномозговые афферентные волокна;

CS

—

каро-тидный синус; В

—

афферентные волокна от правого предсердия

и полой вены.

Первые нейроны симпатического отдела нервной системы, передающие импульсы

к сердцу, расположены в боковых рогах пяти верхних сегментов грудного отдела спинного мозга. Отростки этих нейронов заканчиваются в шейных и верхних грудных симпатических узлах. В этих узлах находятся вторые нейроны, отростки которых идут к сердцу. Большая часть симпатических нервных волокон, иннервирующих сердце, отходит от звездчатого узла.

Влияние на сердце блуждающих нервов впервые изучили братья Веберы в 1845 г. Они установили, что раздражение этих нервов тормозит работу сердца вплоть до полной его остановки в диастоле. Это был первый случай обнаружения в организме тормозящего влияния нервов.

При сильном электрическом раздражении периферического отрезка перерезанного блуждающего нерва происходит замедление сердечных сокращений. Это явление называется отрицательным хронотропным эффектом (рис. 128). Одновременно отмечается уменьшение амплитуды сокращений — отрицательный инотропный эффект.

При сильном раздражении блуждающих нервов работа сердца на некоторое время прекращается. В этот период возбудимость мышцы сердца понижена, поэтому для ее восстановления требуется более сильное раздражение. Это понижение возбудимости известно под названием отрицательного батмотропного эффекта. При этом проведение возбуждения в сердце замедляется — отрицательный дромотропный эффект. Нередко наблюдается полная блокада проведения возбуждения в предсердно-желудочковом (ат-рновентрикул'ярном) узле.

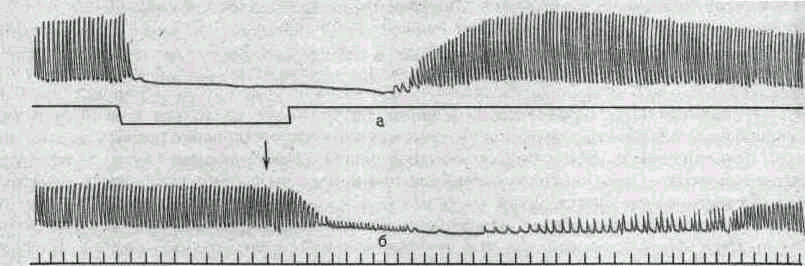

Микроэлектродные отведения потенциалов от одиночных мышечных волокон предсердий показали увеличение мембранного потенциала — гиперполяризацию при сильном раздражении блуждающего нерва (рис. 129).

Рис. 129. Потенциалы действия клетки — водителя ритма сердца лягушки при раздражении

блуждающего (а) и симпатического (б) нервов.

На рисунке (а) показана только нижняя половина потенциала действия.

При продолжительном раздражении блуждающего нерва прекратившиеся вначале сокращения сердца восстанавливаются, несмотря на продолжающееся раздражение. Это явление называют ускользанием сердца из-под влияния блуждающего нерва.

Влияние на сердце симпатических нервов впервые было изучено в 1867 г. братьями Ционами, а затем И. П. Павловым. Ционы описали учащение сердечной деятельности при раздражении симпатических нервов сердца (положительный хронотропный эффект);

соответствующие волокна они назвали пп. accelerantes cordis (ускорители сердца). И. П. Павлов в 1887 г. обнаружил нервные волокна, усиливающие сердечные сокращения без заметного учащения ритма (положительный инотропный эффект). По мнению И. П. Павлова, эти волокна являются специально трофическими, т. е. действующими на сердце в результате стимуляции процессов обмена веществ.

При раздражении симпатических нервов ускоряется спонтанная деполяризация клеток — водителей ритма в диастолу, что ведет к учащению сердечных сокращений; увеличивается также амплитуда потенциалов действия.

Раздражение сердечных ветвей симпатического нерва улучшает проведение возбуждения в сердце (положительный дромотропный эффект) и повышает возбудимость сердца (положительный батмотропный эффект). Влияние раздражения симпатического нерва наблюдается после большого латентного периода — 10 с и более и продолжается еще долго после прекращения раздражения нерва.

Химический механизм передачи нервных импульсов в сердце. При сильном раздражении периферических отрезков блуждающих нервов в их окончаниях в сердце выделяется ацетилхолин, а при раздражении симпатических нервов — норадреналин. Эти вещества являются непосредственными агентами, вызывающими торможение или усиление деятельности сердца, и потому получили название медиаторов (передатчиков) нерв-

Рис. 130. Влияние раздражения блуждающего нерва на сердце лягушки. а — запись сокращения изолированного сердца, под кривой — отметка раздражения блуждающего нерва, подходящего к сердцу; б — запись сокращений второго изолированного сердца. В момент, отмеченный стрелкой, жидкость, питавшая первое сердце во время раздражения, перенесена во второе сердце. Это также вызывает торможение деятельности сердца.

Рис. 131. Влияние раздражения симпатического нерва на сердце лягушки. В момент, отмеченный на нижней линии, производится раздражение симпатического нерва, подходящего к изолированному сердцу. Это вызывает резкое усиление и учащение сердечных сокращений (а), физиологический раствор во время раздражения сердца содержит симпатии (норадреналин) и при действии на второе сердце, не подвергавшееся раздражению, вызывает эффект, подобный раздражению симпатического нерва (б) (по В. Б. Болдыреву).

ных влияний. Существование медиаторов было показано Леви в 1921 г. Он раздражал блуждающий или симпатический нерв изолированного сердца лягушки, а затем переносил жидкость из этого сердца в другое, тоже изолированное, но не подвергавшееся нервному влиянию — второе сердце давало такую же реакцию (рис. 130, 131). Следовательно, при раздражении нервов первого сердца в питающую его жидкость переходит соответствующий медиатор. На нижних кривых рис. 131 можно видеть эффекты, вызываемые перенесенной жидкостью Рингера, находившейся в сердце во время раздражения.

Ацетилхолин, образующийся в окончаниях блуждающего нерва, быстро разрушается ферментом холинэстеразой, присутствующим в крови и клетках тела. Поэтому ацетил-холин оказывает только местное действие. Симпатический медиатор норадреналин разрушается значительно медленнее, чем ацетилхолин, и потому действует дольше. Этим объясняется то, что после прекращения раздражения симпатического нерва в течение некоторого времени сохраняются учащение и усиление сердечных сокращений.

Взаимодействие интракардиальных и экстракардиальных нервных регуляторных механизмов

Интрамуральные эфферентные нейроны сердца—это не только конечное звено, непосредственно передающее на структуры сердца импульсы, приходящие к сердцу по преганглионарным волокнам блуждающего нерва. Эти нейроны одновременно являются конечным звеном, через которое передаются на структуры сердца импульсы, возникающие во внутрисердечной нервной системе.

Таким образом, указанные интрамуральные эфферентные нейроны сердца представляют собой общий конечный путь для нервных влияний экстракардиального и интракар-диального происхождения. Характер реакций сердца, возникающих при этом, зависит от взаимодействия импульсов экстракардиального и интракардиального происхождения.

Среди этих нейронов найдены не только холинергические, но и адренергические эфферентные нейроны. Импульсы, приходящие к сердцу по преганглионарным волокнам блуждающего нерва, как и импульсы, возникающие в рецепторах растяжения миокарда, относящихся к внутрисердечной нервной системе, могут поступать как на холинергические, так и на адренергические эфферентные нейроны сердца.

Ряд данных свидетельствует о том, что адренергические эфферентные интрамураль-ные нейроны обладают большей возбудимостью, чем холинергические. Вследствие этого при слабой интенсивности поступающей к ним импульсации (как экстракардиального, так и интракардиального происхождения) возбуждаются внутрисердечные адренергические нейроны. Выделяемый ими норадреналин увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, повышает возбудимость и скорость проведения возбуждения в миокарде.

При усилении поступающей импульсации происходит торможение адренергических и возбуждение холинергических эфферентных нейронов. Выделяемый ими ацетилхолин снижает частоту и силу сердечных сокращений, понижает возбудимость и скорость проведения возбуждения в миокарде.

При одной и той же силе раздражения блуждающего нерва характер его влияния на сердце может быть противоположным в зависимости от степени кровенаполнения сердца и коронарных сосудов. На фоне значительного кровенаполнения, вызывающего интенсивное возбуждение механорецепторов, раздражение преганглионар-ных волокон блуждающего нерва оказывает на сердце тормозящее влияние. При незначительном кровенаполнении сердца, вызывающем слабое раздражение рецепторов растяжения внутрисердечной нервной системы, возникают влияния, стимулирующие работу сердца. Этот механизм регуляций действует таким же образом, как и описанный ранее внутрисердечный механизм регуляции (посредством внутрисердечных периферических рефлексов). Вследствие этого постоянство кровенаполнения артериального русла регулируется не только рефлекторными реакциями внутрисердечной нервной системы, но и блуждающими нервами. Здесь имеет место дублирование механизмов регуляции, что очень важно для поддержания стабильности кровенаполнения артерий.

Таким образом, блуждающий нерв, взаимодействуя с внутрисердечными механизмами, может как тормозить, так и усиливать деятельность сердца, регулируя необходимый уровень кровенаполнения артериальной системы.

В условиях нормального притока крови к сердцу и нормального уровня кровенаполнения сердца и артериальной системы у человека и ряда животных преобладают тормозные влияния блуждающего нерва на сердце, доказательством чему является так называемый тонус центров блуждающего нерва.