obshaja_cytologija

.pdfэукариотических клеток, начиная с дрожжей и кончая млекопитающими, и обеспечивают сложный процесс расхождения реплицированных хромосом.

Различные типы митоза эукариот

Описанное выше деление клеток животных и растений – не единственная форма непрямого деления клеток (рис. 301). Наиболее простой тип митоза – плевромитоз. Он в какой-то степени напоминает бинарное деление прокариотических клеток, у которых нуклеоиды после репликации остаются связанными с плазматической мембраной, которая начинает как бы расти между точками связывания ДНК и тем самым как бы разносит хромосомы в разные участки клетки (о делении прокариот см. ниже). После этого при образовании клеточной перетяжки каждая из молекул ДНК окажется в новой отдельной клетке.

Как уже говорилось, характерным для деления эукариотических клеток является образование веретена, построенного из микротрубочек (рис. 302). При закрытом плевромитозе (закрытым он называется потому, что расхождение хромосом происходит без нарушения ядерной оболочки) в качестве центров организации микротрубочек (ЦОМТ) участвуют не центриоли, а другие структуры, находящиеся на внутренней стороне ядерной мембраны. Это так называемые полярные тельца неопределенной морфологии, от которых отходят микротрубочки. Этих телец два, они расходятся друг от друга, не теряя связи с ядерной оболочкой, и в результате этого образуются два полуверетена, связанные с хромосомами. Весь процесс образования митотического аппарата и расхождения хромосом происходит в этом случае под ядерной оболочкой. Такой тип митоза встречается среди простейших, он широко распространен у грибов (хитридиевые, зигомицеты, дрожжи, оомицеты, аскомицеты, миксомицеты и др.). Встречаются формы полузакрытого плевромитоза, когда на полюсах сформированного веретена ядерная оболочка разрушается.

Другой формой митоза является ортомитоз. В этом случае ЦОМТ располагаются в цитоплазме, с самого начала идет образование не полуверетен,

391

а двухполюсного веретена. Существуют три формы ортомитоза: открытый (обычный митоз), полузакрытый и закрытый. При полузакрытом ортомитозе образуется бисимметричное веретено с помощью расположенных в цитоплазме ЦОМТ, ядерная оболочка сохраняется в течение всего митоза, за исключением полярных зон. В качестве ЦОМТ здесь могут обнаруживаться массы гранулярного материала или даже центриоли. Эта форма митоза встречается у зеленых водорослей, грегарин, бурых, красных водорослей, у некоторых низших грибов. При закрытом ортомитозе полностью сохраняется ядерная оболочка, под которой образуется настоящее веретено. Микротрубочки формируются в кариоплазме, реже отрастают от внутриядерного ЦОМТ, не связанного (в отличие от плевромитоза) с ядерной оболочкой. Такого типа митозы характерны для деления микронуклеусов инфузорий, но встречаются и у других простейших. При открытом ортомитозе ядерная оболочка полностью распадается. Этот тип деления клеток характерен для животных организмов, некоторых простейших и для клеток высших растений. Эта форма митоза в свою очередь представлена астральным и анастральным типами (рис. 303).

Из этого краткого рассмотрения видно, что главной особенностью митоза вообще является возникновение структур веретена деления, образующегося в связи с разнообразными по своему строению ЦОМТ.

Морфология митотической фигуры Как уже говорилось, митотический аппарат наиболее подробно изучен у

клеток высших растений и животных. Особенно хорошо он бывает выражен на стадии метафазы митоза (рис. 302). В живых или фиксированных клетках в метафазе в экваториальной плоскости клетки располагаются хромосомы, от которых в противоположных направлениях тянутся т.н. нити веретена, сходящиеся на двух разных полюсах митотической фигуры. Так что митотическое веретено – это совокупность хромосом, полюсов и волокон. Волокна веретена представляют собой одиночные микротрубочки или их пучки. Начинаются микротрубочки от полюсов веретена и часть из них направляется к

392

центромерам, где расположены кинетохоры хромосом (кинетохорные микротрубочки), часть проходит дальше по направлению к противоположному полюсу, но до него не доходит – “межполюсные микротрубочки”. Кроме того от полюсов отходит группа радиальных микротрубочек, образуя вокруг них как бы “лучистое сияние” - это астральные микротрубочки.

По общей морфологии митотические фигуры делятся на два типа: астральный и анастральный (рис. 303).

Астральный тип веретена (или конвергентный) характеризуется тем, что его полюса представлены небольшой зоной, к которой сходятся (конвергируют) микротрубочки. Обычно в полюсах астральных веретен располагаются центросомы, содержащие центриоли. Хотя известны случаи бесцентриолярных астральных митозов (при мейозе некоторых беспозвоночных). От полюсов кроме того расходятся радиальные микротрубочки, не входящие в состав веретена, а образующие звездчатые зоны – цитастеры. В целом же такой тип митотического веретена напоминает скорее гантель (рис. 303а).

Анастральный тип митотической фигуры не имеет на полюсах цитастеров. Полярные области веретена здесь широкие, их называют полярными шапочками, в их состав не входят центриоли. Волокна веретена в данном случае не отходят от одной точки, а расходятся широким фронтом (дивергируют) от всей зоны полярных шапочек. Этот тип веретена характерен для делящихся клеток высших растений, хотя иногда встречается и у высших животных. Так, например, в раннем эмбриогенезе млекопитающих при делении созревания ооцита и при I и II делении зиготы наблюдаются бесцентриолярные (дивергентные) митозы. Но уже начиная с третьего клеточного деления и во всех последующих, клетки делятся при участии астральных веретен, в полюсах которых всегда обнаруживаются центриоли.

В целом же для всех форм митоза общими структурами остаются хромосомы с их кинетохорами, полярные тельца (центросомы) и волокна веретена.

393

Центромеры и кинетохоры

Центромеры, как участки связывания хромосом с микротрубочками, могут иметь различную локализацию по длине хромосом. Так встречаются голоцентрические центромеры, когда микротрубочки связываются по длине всей хромосомы (некоторые насекомые, нематоды, некоторые растения) и моноцентрические центромеры, где микротрубочки связаны с хромосомами в одном участке (рис. 304). Моноцентрические центромеры могут быть точечными (например у некоторых почкующихся дрожжей), когда к кинетохору подходит всего лишь одна микротрубочка, и зональными, где к сложному кинетохору подходит пучок микротрубочек. Несмотря на разнообразие зон центромер, все они связаны со сложной структурой кинетохора, имеющего принципиальное сходство строения и функций у всех эукариот.

Проще всего строение моноцентрического кинетохора у клеток пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Он связан со специальным участком ДНК на хромосоме (центромерный или СЕN-локус). Этот участок состоит из трех элементов ДНК: СDЕ I, СDЕ II, СDЕ III. Интересно, что последовательности нуклеотидов в СDЕ I и СDЕ III – очень консервативны и сходны с таковыми у дрозофиллы. Участок СDЕ II – может быть разной величины, и обогащен А-Т парами. За связь с микротрубочками у S. cerevisia отвечает участок СDЕ III , взаимодействующий с целым рядом белков.

Зональные центромеры состоят из многократно повторяющихся СЕNлокусов, обогащенных участками конститутивного гетерохроматина, содержащего сателлитную ДНК, связанную с кинетохорами.

Кинетохоры – специальные белковые структуры, большей частью располагающиеся в зонах центромер хромосом (рис. 304). Кинетохоры лучше изучены у высших организмов. Кинетохоры – это сложные комплексы, состоящие из многих белков. Морфологически они очень сходны, имеют одинаковое строение, начиная от диатомовых водорослей, кончая человеком. Кинетохоры представляют собой трехслойные структуры (рис. 305): внутренний

394

плотный слой, примыкающий к телу хромосомы, средний рыхлый слой, и внешний плотный слой. От внешнего слоя отходят множество фибрилл, образуя т.н. фиброзную корону кинетохора (рис. 306).

В общей форме кинетохоры имеют вид пластинок или дисков, лежащих в зоне первичной перетяжки хромосомы, в центромере. На каждую хроматиду (хромосому) обычно приходится по одному кинетохору. До анафазы кинетохоры на каждой сестринской хроматиде располагаются оппозитно, связываясь каждый со своим пучком микротрубочек. У некоторых растений кинетохор имеет вид не пластинок, а полусфер.

Кинетохоры представляют собой сложные комплексы, где кроме специфической ДНК участвует множество кинетохорных белков (СЕNР-белки) (рис. 307). В участке центромеры хромосомы под трехслойным кинетохором расположен участок гетерохроматина, обогащенного α-сателлитной ДНК. Здесь же обнаруживается ряд белков : СЕNР-В, который связывается с α- ДНК, МСАК – кинезино подобный белок и белки, ответственные за спаривание сестринских хромосом (когезины). Во внутреннем слое кинетохора обнаружен также ряд белков: СЕNР-А, вариант гистона Н3, который, вероятно, связывается с СDЕ II участком ДНК, СЕNР-G, связывающийся с белками ядерного матрикса, консервативный белок СЕNР-С, с неизвестной пока функцией. В среднем рыхлом слое обнаружен белок 3F3/2, который , вероятно, как-то регистрирует натяжение пучков микротрубочек.

Во внешнем плотном слое кинетохора обнаружены белки СЕNР-Е и СЕNР- F, участвующие в связывании микротрубочек. Кроме того, здесь обнаружены белки семейства цитоплазматических динеинов.

Функциональная роль кинетохоров заключается в связывании между собой сестринских хроматид, в закреплении митотических микротрубочек, в регуляции разъединения хромосом и в собственно движении хромосом во время митоза при участии микротрубочек.

395

К кинетохорам подходят микротрубочки, растущие от полюсов, от центросом. Минимальное их число у дрожжей – одна микротрубочка на каждую хромосому. У высших растений это число достигает 20-40. В последнее время удалось показать, что сложные кинетохоры высших организмов представляют собой структуру, состоящую из повторяющихся субъединиц, каждая из которых способна образовывать связи с микротрубочками (рис. 308). По одной из моделей строения центромерного участка хромосомы (Зинковски, Мейне, Бринкли, 1991) предложено, что в интерфазе на специфических участках ДНК расположены субъединицы кинетохора, содержащие все характерные белки. По мере конденсации хромосом в профазе эти субъединицы группируются таким образом, что создается зона, обогащенная этими белковыми комплексами – кинетохор.

Кинетохоры, белковые в общем структуры, удваиваются в S-периоде, параллельно удвоению хромосом. Но их белки присутствуют на хромосомах во всех периодах клеточного цикла (таб. ).

Динамика митоза

Во многих разделах данной книги мы уже касались поведения различных клеточных компонентов (хромосом, ядрышек, ядерной оболочки и др.) при клеточном делении. Но вернемся кратко к этим важнейшим процессам, чтобы разобраться в них уже в целом.

У клеток, вступивших в цикл деления, фаза собственно митоза, непрямого деления, занимает относительно короткое время, всего около 0,1 времени клеточного цикла. Так, у делящихся клеток меристемы корней интерфаза может составлять 16-30 ч, а митоз занимать всего 1-3 ч. Цикл эпителиальных клеток кишечника мыши длится около 20-22ч, на митоз же приходится всего 1 ч. При дроблении яйцеклеток весь клеточный период, включая митоз, может быть меньше часа.

Процесс митотического деления клеток принято подразделять на несколько основных фаз: профаза, прометафаза, метафаза, анафаза, телофаза (рис. 309-

396

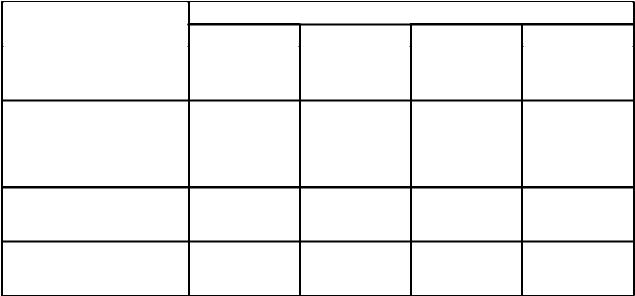

314). Границы между этими фазами установить точно очень трудно, потому что сам митоз представляет собой непрерывный процесс и смена фаз происходит очень постепенно: одна их них незаметно переходит в другую. Единственная фаза, которая имеет реальное начало, это анафаза - начало движения хромосом к полюсам. Длительность отдельных фаз митоза различна, наиболее короткая по времени анафаза (табл. ).

Длительность фаз митоза

Объект |

Продолжительность (в мин) |

|

|||

профаза |

метафаза |

анафаза |

телофаза |

||

|

|||||

Клетки саркомы |

14 |

31 |

4 |

21 |

|

Иосида |

|

|

|

|

|

Клетки |

|

|

|

|

|

культуры селезенки |

20-35 |

6-15 |

8-14 |

9-26 |

|

мыши |

|

|

|

|

|

Клетки |

40 |

20 |

12 |

110 |

|

эндосперма гороха |

|||||

|

|

|

|

||

Клетки |

40-65 |

10-30 |

12-22 |

40-75 |

|

эндосперма ириса |

|||||

|

|

|

|

||

Определяется время отдельных фаз митоза лучше всего при прямом наблюдении за делением живых клеток в специальных камерах. Зная время митоза, можно рассчитать длительность отдельных фаз по проценту их встречаемости среди делящихся клеток.

Профаза. Уже в конце G2-периода в клетке начинают происходить значительные перестройки. Точно определить, когда наступает профаза невозможно. Лучшим критерием для начала этой фазы митоза может служить появление в ядрах нитчатых структур – митотических хромосом. Этому событию предшествует повышение активности фосфорилаз, модифицирующих гистоны, и, в первую очередь, гистон Н1. В профазе сестринские хроматиды связаны друг с другом бок о бок с помощью белков-когезинов, которые образуют эти связи еще в S-периоде, во время удвоения хромосом. К поздней

397

профаза связь между сестринскими хроматидами сохраняется только в зоне кинетохоров. В профазных хромосомах уже можно наблюдать зрелые кинетохоры, которые не имеют никаких связей с микротрубочками.

Конденсация хромосом в профазном ядре совпадает с резким уменьшением транскрипционной активности хроматина, которая полностью исчезает к середине профазы. В связи с падением синтеза РНК и конденсацией хроматина происходит инактивация и ядрышковых генов. При этом отдельные фибриллярноые центры сливаются так, что превращаются в ядрышкообразующие участки хромосом, в ядрышковые организаторы. Большая часть ядрышковых белков диссоциирует и в свободном виде встречается в цитоплазме клетки или связывается с поверхностью хромосом.

Одновременно с этим происходит фосфорилирование ряда белков ламины, ядерной оболочки, которая распадается. При этом теряется связь ядерной оболочки с хромосомами. Затем ядерная оболочка фрагментируется на мелкие вакуоли, а поровые комплексы исчезают.

Параллельно этим процессам происходит активация клеточных центров. В начале профазы разбираются микротрубочки в цитоплазме и начинается бурный рост множества астральных микротрубочек вокруг каждой из удвоившиеся диплосом (рис. 310). Скорость роста микротрубочек в профазе почти в два раза выше роста интерфазных микротрубочек, но лабильность их в 5-10 раз выше цитоплазматических. Так если время полужизни микротрубочек в цитоплазме составляет около 5 мин, то во время первой половины митоза – всего лишь 15 секунд. Здесь еще в большей степени проявляется динамическая нестабильность микротрубочек. Все микротрубочки, отходящие от центросом, растут вперед своими (+)-концами.

Активированные центросомы – будущие полюса веретена деления – начинают расходиться друг от друга на некоторое расстояние. Механизм такого профазного расхождения полюсов заключается в следующем: идущие навстречу друг другу антипараллельные микротрубочки взаимодействуют между собой,

398

что приводит к их большей стабилизации и расталкиванию полюсов (рис. 315). Это происходит за счет взаимодействия с микротрубочками динеино-подобных белков, которые в центральной части веретена выстраивают межполюсные микротрубочки параллельно друг другу. Одновременно с этим продолжается их полимеризация и рост, которые сопровождаются одновременно с их расталкиванием в направлении к полюсам за счет работы кинезино-подобных белков (рис. 316). В это время при образовании веретена микротрубочки с кинетохорами хромосом еще не связаны.

Впрофазе одновременно с разборкой цитоплазматических микротрубочек происходит дезорганизация эндоплазматического ретикулума (он распадается на мелкие вакуоли, лежащие по периферии клетки) и аппарата Гольджи, который теряет свою околоядерную локализацию, распадается на отдельные диктиосомы, без порядка разбросанные в цитоплазме.

Прометафаза. После разрушения ядерной оболочки митотические хромосомы без особого порядка лежат в зоне бывшего ядра. В прометафазе начинается их движение и перемещение, которое в конечном итоге приведет к образованию экваториальной хромосомной “пластинки”, к упорядоченному расположению хромосом в центральной части веретена уже в метафазе. В прометафазе наблюдается постоянное движение хромосом или метакинез, при котором они то приближаются к полюсам, то уходят от них к центру веретена, пока не займут среднее положение, характерное для метафазы (конгрессия хромосом).

Вначале прометафазы хромосомы, лежащие ближе к одному из полюсов образующегося веретена, начинают быстро к нему приближаться. Это происходит не одномоментно, но занимает определенное время. Было найдено, что такой первичный асинхронный дрейф хромосом к разным полюсам происходит с помощью микротрубочек. Используя видео-электронное усиление фазового контраста в световом микроскопе, удалось на живых клетках наблюдать, что отдельные отходящие от полюсов микротрубочки случайно

399

достигают одного из кинетохоров хромосомы и связываются с ним, “захватываются” кинетохором. После этого происходит быстрое, со скоростью около 25 мкм\мин, скольжение хромосомы вдоль микротрубочки по направлению к её (-)-концу. Это приводит к тому, что хромосома приближается к полюсу, от которого произошла эта микротрубочка (рис. 317). Важно отметить, что кинетохоры могут контактировать с боковой поверхностью таких микротрубочек. Во время такого движения хромосомы микротрубочки не разбираются. Вероятнее всего, что за такое быстрое перемещение хромосом отвечает моторный белок, аналогичный цитоплазматическому динеину, обнаруженному в короне кинетохоров.

В результате такого первичного прометафазного движения хромосомы оказываются случайным образом приближены к полюсам веретена, где продолжает происходить образование новых микротрубочек. Очевидно, что чем ближе к центросоме будет находиться хромосомный кинетохор, тем будет выше случайность его взаимодействия с другими микротрубочками. В этом случае новые, растущие (+)-концы микротрубочек “захватываются” зоной короны кинетохора; теперь с кинетохором оказывается связанным пучок из микротрубочек, рост которых продолжается на их (+)-конце. При росте такого пучка кинетохор, а вместе с ним и хромосома, должен перемещаться к центру веретена, удаляться от полюса. Но к этому времени от противоположного полюса ко второму кинетохору другой сестринской хроматиды подрастают свои микротрубочки, пучок которых начинает тянуть хромосому к противоположному полюсу. Наличие такой тянущей силы доказывается тем , что если лазерным микролучом перерезать пучок микротрубочек у одного из кинетохоров, то хромосома начинает двигаться к противоположному полюсу (рис. 318). В нормальных же условиях хромосома, совершая небольшие перемещения в сторону то одного, то другого полюса, в результате постепенно занимает срединное положение в веретене. В процессе прометафазного дрейфа хромосом происходит удлинение, наращивание микротрубочек на (+)-концах,

400