- •Лекция 5 .

- •5.2.Измерение давления

- •5.3.Измерение температуры

- •5.4.Измерение расхода

- •5.5.Приборы для измерения глубины забоя

- •5.6.Глубинные дистанционные влагомеры

- •5.7.Контроль за химическим составом пластовой

- •5.8.Определение уровни жидкости эхолотами

- •5.9. Исследование скважин методом волнометрирования

- •Лекция 6. Физическая сущность процесса подъема газожидкостных смесей (гжз) из скважины

- •6.1. Характеристика гжс

- •А заполнение сечения трубы произойдет пропорционально плотности

- •6.2.Структура газожидкостных смесей

- •6.2.Физическая сущность процесса подъема жидкости

- •6.2.Относительная скорость движения газа в жидкости

- •Лекция7.

- •7.2.Подъем жидкости за счет гидростатического напора

- •7.4. Подъем жидкости за счет энергии газа

- •Если и, то (7.28)

- •7.5. Движение газожидкостной смеси в реальном подъемнике

- •Лекция8.

- •8.1. Условие фонтанирования скважины

- •8.2. Расчет фонтанного подъемника

- •В этом случае (8.20) примет вид

- •8.3. Расчет процессам фонтанирования с помощью

- •8.4. Исследование фонтанной скважины

- •8.5. Осложнения при работе фонтанной скважины

Лекция8.

ФОНТАННЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ.

8.1. Условия фонтанирования скважины.

8.2. Расчет фонтанного подъемника.

8.3. Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления.

8.4. Исследования фонтанной скважины.

8.5. Осложнения при работе фонтанной скважины.

Фонтанирование – самопроизвольный подъем жидкости из пласта на дневную поверхность. Условия для фонтанирования возникают тогда, когда пластовое давление превышает давление столба жидкости в стволе скважины. Этот способ добычи нефти прост, экономичен, но кратковременен ввиду истощения запаса энергии в пласте.

В этом случае прибегают к восполнению запасов энергии различными методами, один из которых – закачка воды в пласт, получил наибольшее применение.

Каковы же практические задачи, которые приходится решать технологу при переводе скважины на фонтан и в процессе эксплуатации – месторождения? Задач таких много, но одной из главнейших является определение диаметра подъемника и глубины его спуска, при которых пластовая энергия будет использоваться наиболее рационально: длительное фонтанирование при максимальном для данных условий дебите скважины. Это позволит эксплуатировать скважину при наиболее высоких технико-экономических показателях.

Решение этой задачи возможно при выполнении следующих условий:

Получение информации о динамике забойного давления при различных дебитах скважины (по-другому, построение индикаторной кривой).

Получение данных о характеристике газожидкостной смеси, плотности, водосодержании, газосодержании, вязкости.

Получение кривой распределения давления по глубине скважины.

8.1. Условие фонтанирования скважины

Энергия, которая затрачивается на подъем жидкости с забоя скважины на дневную поверхность может быть представлена, по А.П Крылову, в виде работы для извлечения объема жидкости на высоту L. При этом, если на забое давление жидкости Рзаб, на устье –Ру, плотность жидкости , то работа 1 выразится таким соотношением

![]() (8.1)

(8.1)

В реальной скважине мы имеем дело не с однородной жидкостью, а с газожидкостной смесью , причем газ, поступающий из пласта, выделяется из нефти и, расширяясь, совершает также работу по подъему жидкости. Поскольку по длине ствола скважины меняются и давление, и температура, количество выделившегося газа и ,следовательно, его работа в каждом конкретном интервале будет разной. Это значительно усложняет задачу, поэтому А.П Крылов упростил ее, предложив, к забою с каждым 1м3 нефти поступает «Г» м3газа, приведенных к нормальным условиям. Его работа по подъему жидкости при изотермическом расширении опишется такой формулой

![]() (8.2)

(8.2)

Общее количество энергии, которое сообщается 1м3 нефти будет равно

![]() (8.3)

(8.3)

Оно должно обеспечить не только подъем жидкости до устья скважины, но и создание некоторого запаса, способного переместить ее ,например, до групповой установки. Для этой цели на устье надо иметь давление Рбуф, отличающееся от Ру на некоторую величину. Оно определяется так

![]() (8.4)

(8.4)

Энергия на подъем жидкости от забоя до устья Wп равна

Ранее было установлено, что в подъеме жидкости участвует количество газа, принятое равным «Г». Для практики небезынтересно знать количество газа, обеспечивающее подъем, как максимального количества нефти, так и оптимальный объем ее.

На основании экспериментальных исследований было получено

![]() (8.6)

(8.6)

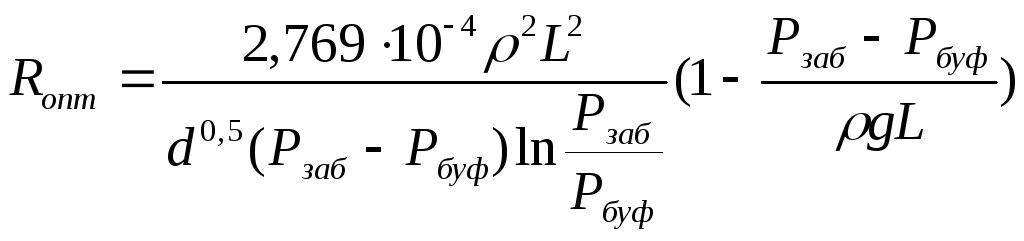

В формулу введены диаметр лифта –d и глубина его спуска L, представляющие цель нашего расчета. Но поскольку мы должны подобрать условия для оптимального режима работы скважины, то это может быть достигнуто при Rопт – оптимальном количестве газа

Rопт =Rmax (1-) , (8.7)

где - относительное погружение лифта

![]() (8.8)

(8.8)

Подставляя (8.6) и (8.8) в (8.7), получим

(8.9)

(8.9)

Добиваясь наиболее полного отображения расчетом реальных скважинных условий, надо также учесть следующее:

а) плотность смеси меняется по длине лифта;

б) вместе с нефтью добывается вода, и , следовательно, часть энергии тратится на ее подъем;

в) часть газа находится в нефти в растворенном состоянии и не участвует в подъеме.

С учетом вышеназначенных положений количество газа, потребное для подъема 1м3 жидкости, должно быть большим. Обозначив его Гэф, получим

Гэф Rопт (8.10)

Давление в подъемнике принимается средним и равно:

![]() (8.11)

(8.11)

Количество газа, участвующего в подъеме жидкости определяется по формуле:

![]() ,

(8.12)

,

(8.12)

где а – коэффициент растворимости газа.

Для обводненной нефти количество газа уменьшится :

Гэф=Ггр(1-n) , (8.13)

где n – обводненность в долях единицы. И тогда

![]() (8.14)

(8.14)

Уравнение (8.14) решается графоаналитическим путем, задаваясь различными значениями Г0, d,L,Pбуф, , Рзаб и n, получаем кривые Гэф и Rопт (рис .8.1) пересекающиеся в точке А и В. Эти точки и определяют значение минимального давления фонтанирования: А-при Рзаб’ и обводненности n’, причем n’’>n’, В - при Рзаб’ и обводненности n’’.