Detskie_bolezni

.pdf

Диагностика (биохимические показатели мочи, крови).

Значение рентгенографии трубчатых костей.

Лечение.

Прогноз

27.Синдром вегетативной дисфункции (СВД). Этиология, патогенез, классификация. Клиника. Клинические проявления вегетативных кризов. Методы оценки вегетативного гомеостаза у детей: исследование исходного вегетативного тонуса: кардиоинтервало-графия (КИГ); клиноортостатическая проба (КОП). Нарушение ритма сердечной деятельности как проявление синдрома вегетативной дисфункции – клинические проявления, ЭКГпризнаки. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения синдрома вегетативной дисфункции у детей. Неотложная помощь при вегетативных кризах. Профилактика СВД.

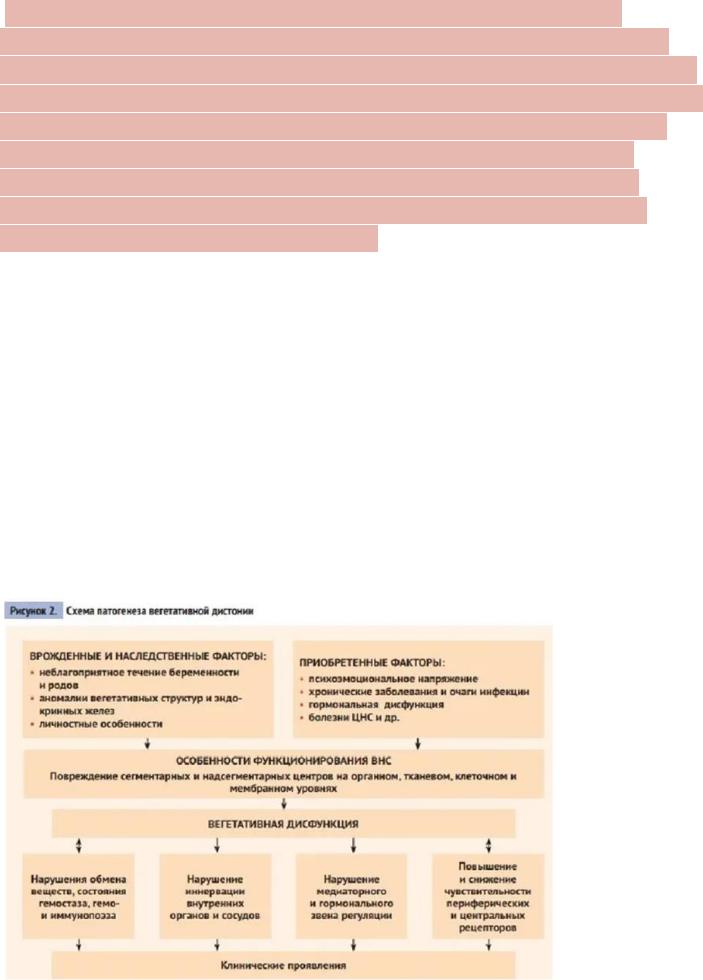

«Синдром вегетативной дистонии» (СВД) - симптомокомплекс многообразных клинических проявлений, определяемый нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней секреции и связанный с первичными или вторичными отклонениями в структуре и функции центральной и периферической нервной системы.

Этиология

-Наследственно-конституциональные особенности.

-Неблагоприятное течение беременности и родов.

-Повреждения центральной нервной системы

-Психоэмоциональное напряжение,

-Психоэмоциональные особенности личности ребенка.

-Умственное и физическое переутомление

-Гормональный дисбаланс

-Острые и хронические инфекционные и соматические заболевания, очаги инфекции (тонзиллит, кариес зубов, гайморит)

-Неблагоприятные экологические условия

Другие причины СВД: шейный остеохондроз, оперативные вмешательства и наркоз, вредные привычки (курение, прием наркотических и токсических веществ), избыточная масса тела, недостаточный уровень физической активности, увлечение телевизором, компьютером и др.

Патогенез

Классификация синдрома СВД:

Первичность СВД: -Первичный.

-Вторичный (на первом месте хроническое соматическое заболевание).

Ведущий этиологический фактор: -Резидуально-органическое поражение ЦНС. -Невротическое состояние.

-Пубертатный период. -Посттравматический период.

-Конституциональная вегетативная дисфункция. -Хронический декомпенсированный тонзиллит и др.

Вариант по исходному вегетативному тонусу: -Ваготонический.

-Симпатикотонический. -Смешанный;

-Эйтония (ваготонические признаки - не более четырех, симпатикотонические – не более двух).

Ведущая органная локализация: -Артериальная гипертензия или гипотензия. -Дискинезия желчевыводящих путей. -Дыхательный невроз.

-Функциональная кардиопатия.

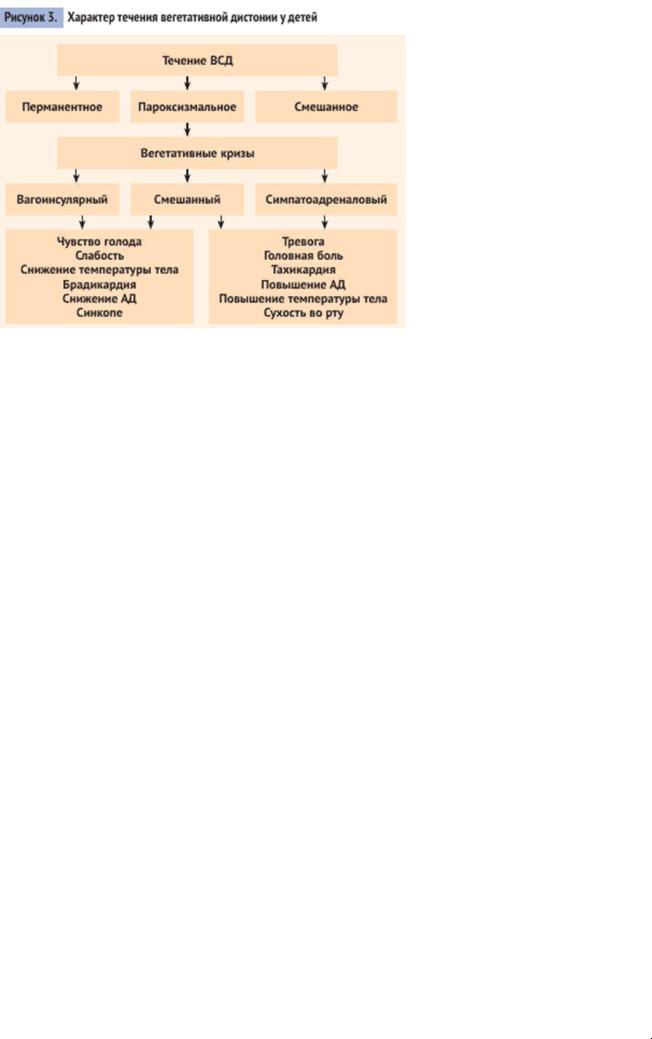

Течение: -Перманентное.

-Пароксизмальное (расшифровка пароксизмов выносится в диагноз). -Латентное.

Вегетативные кризы

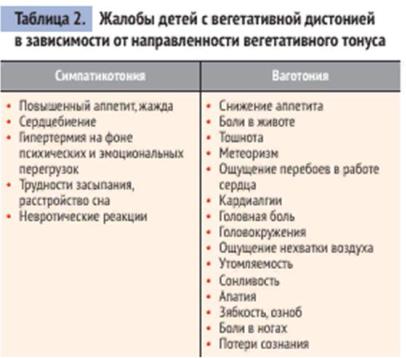

Клинические проявления при СВД у детей чаще носят перманентный характер, однако, у ряда детей могут возникать вегетативные кризы (пароксизмы или панические атаки). Их развитие является следствием срыва адаптационных процессов, проявлением дизрегуляции. Провоцируются пароксизмы эмоциональными или физическими перегрузками, реже возникают без видимых причин. Различают симпатико-адреналовые, вагоинсулярные и смешанные пароксизмы:

1.Симпатико-адреналовые пароксизмы чаще встречаются у детей старшего возраста, сопровождаются ознобами, чувством тревоги, страха, нервного напряжения, тахикардией, повышением АД

итемпературы, головной болью, сухостью во рту.

2.Вагоинсулярные пароксизмы чаще встречаются у детей младшего и среднего школьного возраста, характеризуются мигренеподобной головной болью, болями в животе с тошнотой, рвотой, обильной потливостью, падением АД вплоть до обмороков, брадикардией, чувством нехватки воздуха, иногда аллергической сыпью. В крови отмечается повышение ацетилхолина и гистамина.

3.Смешанные пароксизмы включают симптомы обоих типов.

Чаще характер криза соответствует исходному вегетативному тонусу, однако у ваготоников возможны симпатико-адреналовые кризы, а у симпатикотоников - вагоинсулярные. Продолжительность вегетативных пароксизмов от нескольких минут до нескольких часов.

Диагностические критерии СВД у детей

СВД диагностируется методом исключения, т.е. необходимо, прежде всего, исключить «первичную» патологию различных органов и систем.

Для оценки стабильных характеристик вегетативных показателей в состоянии покоя используются диагностические критерии оценки исходного вегетативного тонуса (ИВТ) А.М. Вейна с соавт.(1981 г.), модифицированные для детского возраста (табл. 1). Количество признаков, приведенных в таблице, свидетельствует о ваготонии или симпатикотонии как в определенной системе, так и в организме в целом.

Таблица 1.

Критерии диагностики исходного вегетативного тонуса

Диагностические критерии |

Симпатикотония |

Ваготония |

|

|

1. Цвет кожи |

|

Бледная |

склонность к покраснению |

|

2.Сосудистый рисунок |

|

Норма |

мраморность, цианоз |

|

3.Сальность |

|

Снижена |

повышена, угревая сыпь |

|

4.Потоотделение |

|

Уменьшено |

Повышено |

|

5.Дермографизм |

|

розовый, белый |

красный, стойкий |

|

6.Пастозность |

тканей |

не характерна |

Характерна |

|

(склонность к отекам) |

|

|

|

|

7.Температура тела |

|

Склонность к повышению |

склонность к понижению |

|

8.Зябкость |

|

Отсутствует |

Повышена |

|

9.Ознобоподобный гиперкинез |

Характерен |

не характерно |

|

|

10.Температура при инфекциях |

Высокая |

субфебрильная |

|

|

|

|

|

|

|

11.Переносимость духоты |

|

Нормальная |

Плохая |

|

|

|

|

|

|

12.Масса тела |

Снижена |

|

|

|

Повышена |

|

|

|

13. |

Аппетит |

Повышен |

|

|

|

Снижен |

|

|

14. |

Жажда |

Повышена |

|

|

|

Снижена |

|

|

15. |

ЧСС |

Повышена |

|

|

|

Снижена |

|

|

16. |

САД |

Повышено |

|

|

|

Понижено |

|

|

17. |

ДАД |

Повышено |

|

|

|

Снижено |

|

|

18. |

Обмороки |

Редко |

|

|

|

Часто |

|

|

19. |

Кардиалгии |

Редко |

|

|

|

Часто |

|

|

20. |

Сердцебиение |

Часто |

|

|

|

Редко |

|

|

21. |

III-й тон на верхушке в |

не бывает |

|

|

|

Характерен |

|

|

положении лежа |

|

|

|

|

|

|

|

|

22. |

Головокружение, |

не характерно |

|

|

Характерно |

|

|

|

непереносимость транспорта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23. |

Жалобы на чувство нехватки |

не характерно |

|

|

Часто |

|

|

|

воздуха, «вздохи» |

|

|

|

|

|

|

|

|

24. |

Бронхиальная астма |

не характерна |

|

|

Характерна |

|

|

|

25.Слюноотделение |

Уменьшено |

|

|

Усилено |

|

|

||

26.Жалобы на тошноту, рвоту, |

не характерно |

|

|

Характерно |

|

|

||

боли в животе |

|

|

|

|

|

|

|

|

27.Моторика кишечника |

атонические запоры |

|

метеоризм, |

спастические |

|

|||

|

|

|

|

|

|

запоры |

|

|

28.Мочеиспускание |

Редкое обильное |

|

частое необильное |

|

||||

29.Ночной энурез |

не бывает |

|

|

|

Часто |

|

|

|

30.Аллергические реакции |

Редко |

|

|

|

Часто |

|

|

|

31.Увеличение л/у, |

не бывает |

|

|

|

часто |

|

|

|

миндалин, аденоиды |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

32.Боли в ногах по вечерам, |

Редко |

|

|

|

Часто |

|

|

|

ночью |

|

|

|

|

|

|

|

|

33.Зрачок |

Расширен |

|

|

|

Сужен |

|

|

|

34.Головные боли |

Редко |

|

|

|

Характерны |

|

|

|

35.Темперамент |

Увлекающиеся, настроение |

угнетены, |

апатичны, |

|

||||

|

|

изменчивое |

|

|

склонность к депрессии |

|

||

36.Физ. активность |

Повышена по утрам |

|

Снижена |

|

|

|||

37.Психическая активность |

Рассеянность, |

быстрая |

Внимание |

|

|

|||

|

|

отвлекаемость, |

|

|

удовлетворительное |

|

||

|

|

неспособность |

|

|

|

|

|

|

|

|

сосредотачиваться |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

38.Сон |

позднее засыпание, |

раннее |

глубокий, продолжительный, |

|

||||

|

|

пробуждение |

|

|

замедленный |

переход к |

|

|

|

|

|

|

|

|

бодрствованию |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

39.Вегетативные пароксизмы |

Чаще |

подъем |

АД, |

чаще одышка, потливость, |

|

|||

|

|

тахикардия, озноб, чувство |

понижение АД, боли в животе, |

|

||||

|

|

страха, |

|

повышение |

тошнота |

|

|

|

|

|

температуры тела |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40.Синусовая аритмия |

Не характерна |

|

|

Характерна |

|

|

||

41.Зубец Т в отведениях V 5,6 |

Уплощенный, ниже 3 мм |

Нормальный |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

42.Амплитуда зубца Р во 2-м |

Выше 3 мм |

|

|

|

Ниже 2 мм |

|

|

|

отведении |

|

|

|

|

|

|

|

|

43.PQ на ЭКГ |

Укорочен |

|

|

|

Удлинен |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

44.Интервал SТ |

Смещение ниже изолинии |

Смещение выше |

изолинии. |

|

|

Синдром |

ранней |

|

|

реполяризации |

|

45.Индекс напряжения (КИГ) |

Более 90 усл. ед. |

менее 30 усл. ед. |

|

|

|

|

|

По таблице подсчитывается число ваго- и симпатикотонических признаков. У здоровых детей число ваготонических признаков не превышает 4-х, симпатикотонических – 2, что соответствует эйтонии. У детей с СВД, как правило, отмечается дисбаланс в обоих отделах вегетативной нервной системы и о характере ИВТ судят по преобладанию количества симпатических или ваготонических признаков по сравнению со здоровыми. ИВТ может быть ваготоническим, симпатикотоническим, дистоническим.

Кроме оценки ИВТ по таблицам у детей с СВД должны использоваться и другие методы исследования. Так для определения ИВТ сердечно-сосудистой системы используется метод кардиоинтервалографии (КИГ). В основе этого метода лежит способность синусового узла реагировать на малейшие вегетативные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Методика проведения КИГ. После 5-10 минутного отдыха (лежа) ребенку записывают 100 кардиоциклов во II-м стандартном отведении ЭКГ. Скорость движения ленты 50 мм/сек. Для определения вегетативной реактивности запись КИГ проводят во время выполнения ребенком клиноортостатической пробы (КОП): после записи КИГ в покое ребенок встает (ортоклиноположение) и ему сразу же записывается 100 кардиокомплексов ЭКГ. При анализе КИГ рассчитывается ряд показателей:

Мо (мода, сек) – наиболее часто повторяющийся интервал R-R во всем кардиомассиве.

Х - вариационный размах, – разница между максимальным и минимальными значениями в массиве кардиоциклов, АМо - амплитуда моды – частота встречаемости Мо (в % в общем кардиомассиве).

ИН1-индекс напряжения в покое в усл.ед. – интегральный показатель, вычисляемый по формуле: ИН =

Амо (%) 2Мо х Х (с)

Для симпатикотонии в покое характере ИН1 более 90 усл. ед., для ваготонии – менее 30 усл. ед., для эйтонии – от 30 до 90 усл. ед. Дети с дистонией иногда могут иметь нормальный индекс напряжения из-за сочетания ваго- и симпатикотонии. В таких случаях характер СВД определяется по совокупности клинических данных.

По результатам КИГ кроме оценки ИВТ определяется и другой важный показатель – вегетативная реактивность, под которым следует понимать изменение вегетативных реакций организма на внешние и внутренние раздражители.

Характер и тип вегетативной реактивности определяется по соотношению ИН2 (индекс напряжения в ортоклиноположении) к ИН1 (в покое). Выделяют три варианта вегетативной реактивности: симпатикотонический (нормальный), гиперсимпатикотонический (избыточный), и асимпатикотонический (недостаточный). Данные КИГ, используемые для определения типа вегетативной реактивности в зависимости от показателей ИВТ (ИН1) представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Оценка вегетативной реактивности по показателю ИН2/ИН1.

|

ИН1 в покое |

|

|

|

Вегетативная реактивность |

|

|

|

||||

|

усл.ед |

|

|

Нормальная |

|

|

Гиперсимпатико- |

|

|

Асимпатико- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

тоническая |

|

|

тоническая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Менее 30 |

|

|

1-3 |

|

|

> 3 |

|

|

>1 |

|

|

|

30-60 |

|

|

1-2,5 |

|

|

> 2,5 |

|

|

>1 |

|

|

|

61-90 |

|

|

0,9-1,8 |

|

|

>1.8 |

|

|

>0,9 |

|

|

|

91–160 и |

|

|

1,5-0,7 |

|

|

>1,5 |

|

|

>0,7 |

|

|

|

более |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Изменения сердечно-сосудистой системы зависят от варианта СВД и могут рассматриваться как кардиальный вариант дистонии или, нередко используемый термин, - «функциональная кардиопатия» (Н.А. Белоконь, 1985). У таких детей, наряду с жалобами на боли в области сердца, при ЭКГ обследовании могут быть выявлены:

-удлинение атриовентрикулярного проведения (атриовентрикулярные блокады 1-2 степени);

-экстрасистолии;

-синдромы предвозбуждения миокарда желудочков (синдром укороченного интервала PQ, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта);

-миграция пейсмекера по предсердиям и эктопические ритмы;

-изменения на ЭКГ конечной части желудочкового комплекса;

-пролапс митрального клапана.

Лечение синдрома вегетативной дистонии

Предпочтение в лечении детей с СВД должно отдаваться немедикаментозным методам. Их, как правило, бывает достаточно при легком течении СВД. При тяжелом течении СВД наряду с этим используются и другие методы лечения.

● Нормализации режима дня, упорядочив при этом физические и умственные нагрузки ребенка. Надо устранить гиподинамию, необходимо чтобы ребенок гулял на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день. Очень важно, чтобы ночной сон был не менее 8-10 часов. Целесообразно ограничить просмотр телевизионных передач до 1 часа в день, занятия компьютером должны быть дозированы с учетом состояния и возраста ребенка.

Занятия физкультурой. Дети с СВД должны заниматься утренней гимнастикой. Благоприятное влияние на пациентов оказывают плавание, катание на лыжах, коньках, дозированная ходьба, настольный теннис, бадминтон. При всех видах НЦД не рекомендуются занятия групповыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол) и видами, связанными с ударами и сотрясениями (бокс, борьба, кикбоксинг).

Питание. Ребенок с СВД должен получать полноценное питание с достаточным количеством минеральных веществ и витаминов. Детям с повышенной симпатико-адреналовой активностью необходимо умеренно ограничить поваренную соль, чай, кофе. Целесообразно включать в рацион продукты питания, понижающие сосудистый тонус и активность вегетативной иннервации, такие как ячневая каша, фасоль, салаты, шпинаты, молоко, творог. Необходимо исключить из рациона копчености, острые блюда, шоколад.

Детям с повышенной парасимпатической активностью, артериальной гипотонией рекомендуется пища, содержащая достаточное количество жидкости, маринады, чай, кофе (лучше с молоком), шоколад и шоколадные конфеты, кефир, гречневая каша, горох, то есть те продукты, которые могли бы стимулировать активность ВНС и адренорецепторов, ответственных за состояние сосудистого тонуса. Если нет аллергии, целесообразно принимать на ночь мед, длительным курсом не менее 2-3 месяцев, а так же различные соки, настои, компоты из облепихи, калины, шиповника, рябины, моркови, брусники, черноплодной рябины, изюма, урюка, кураги и минеральные воды.

Психотерапия. Важное место в лечении детей с СВД должно отводиться индивидуальной рациональной психотерапии, направленной на коррекцию внутренней картины болезни с переориентацией на немедикаментозные приемы саморегуляции. Кроме того, психотерапия должна проводиться и в семейном аспекте.

Водные процедуры. Обычно у детей с СВД эффективны такие водные процедуры, как плавание, циркулярный душ, сауна, лечебные ванны. Бальнотерапия должна проводиться в зависимости от особенностей вегетативных нарушений и направленности исходного вегетативного тонуса. Для детей с повышенной симпатической активностью показаны ванны с добавлением седативных трав и лечебного «Таежного» бальзама, при ваготонии – солено-хвойные, нарзанные, радоновые ванны, обливания, растирания холодной водой.

Физиотерапевтическое лечение. При СВД широко используется гальванизация по рефлекторно– сегментарной методике, парафин, озокерит на шейно-затылочную область. Выбор методики должен проводиться с учетом направленности исходного вегетативного тонуса.

Массаж. При ваготонии, особенно сочетающейся со снижением артериального давления, назначается общий массаж, а также массаж икроножных мышц, кистей рук и шейноворотниковой зоны. При преобладании симпатического тонуса – массаж по зонам позвоночника и шейно-воротниковой области с использованием кремов, содержащих пихту (бальзам «Таежный») и продукты пчеловодства (бальзам «Прополис» 15-30% в зависимости от возраста).

Фитотерапия. Среди эффективных методов коррекции СВД особое место занимает фитотерапия. Детям с повышенной возбудимостью, тревожностью рекомендуется назначать фитосборы, обладающие седативным действием: шалфей, боярышник, валериана, пустырник, зверобой. Курсы лечения обычно проводятся длительно, в течение 3-12 месяцев. Фитопрепараты необходимо чередовать через 2-4 недели (с 2-недельным перерывом между курсами).

Медикаментозная терапия Транквилизаторы (анксиолитики) и нейролептики. (диазепам, феназипам, атаракс)

Нейролептики (показаны детям с хронической тревогой, при двигательном беспокойстве, наличии тиков, страхов, ипохондрии, стойком болевом синдроме)

· френолон в дозе 5-15 мг в сутки, меллерил (сонапакс) в дозе детям дошкольного возраста от 10 до 20 мг в сутки, школьного – по 20-30 мг в сутки, терален в дозе 5-15 мг в сутки. Френолон и сонапакс дают хороший эффект при кардиалгиях. Терален обладает еще и антигистаминным свойством.

Нейрометаболические стимуляторы (ноотропные препараты).

·ноотропил (0,4-0,6 мг в сутки), энцефабол (0,1–0,2 мг в сутки), аминолон (0,5-1 г в сутки), фенибут

(0,5-0,75 в сутки).Лечение этими препаратами проводят 2-3 раза в год.

·Среди ноотропных препаратов, используемых в педиатрической практике, достаточно популярным является пантогам Средние суточные дозы препарата варьируют в зависимости от возраста от 0,25 (2- 3 года) до 1,25 г (10-14 лет). Назначается в утренние и дневные часы, курс 1,5-2 месяца.

Растительные психостимуляторы.

· С этой целью можно воспользоваться кофеином, дуплексом, настойкой женьшеня, лимонника китайского, элеутерококка, радиолы розовой, заманихи, пантокрина. Все эти препараты назначают по 1-

2 капли на 1 год жизни в первой половине дня, 2 раза в день за 30 минут до еды, в течение 1-2 месяцев, чередуя их между собой, с перерывами по 2-3 недели.

Метаболическая коррекция.

·Широко используются препараты магния – Магнерот, Магне В6

Лечение артериальной гипертензии. При артериальной гипертензии наряду с использованием немедикаментозых методов лечения, седативных средств показано назначение базисной терапии, включающей сосудистые и ноотропные препараты. С этой целью можно назначить оксибрал (по 5-10 мл сиропа 3 раза в день), винпоцетин (1 табл. – 5 мг), кавинтон (1 табл. – 5 мг), циннаризин (1 табл. – 25 мг).

При неэффективности лечения, сохранении стабильной артериальной гипертонии назначаются гипотензивные препараты.

При стабильной артериальной гипертензии и гиперкинетическом типе кровообращения (тахикардия, преимущественное повышение систолического артериального давления) показано

назначение небольших доз β–блокаторов: атенолол – 0,7 мг/кг 1 раз в день, пропранолол (обзидан, индерал)

- 0,5 мг/кг 3-4 раза в день. Ранее считалось, что β-блокаторы наряду с диуретиками являются основными препаратами для лечения АГ у детей и подростков.

Пропранолол (таблетки по 10 и 40 мг) Режим дозирования: новорожденные: 0,25 мг/кг перорально 3-4 раза в сутки (максимально 5 мг/кг/сутки); дети и подростки: 0,5-1 мг/кг/сутки перорально за 2-3 приема максимально 8 мг/кг/сутки).

Метопролол (таблетки по 50 мг). Режим дозирования: подростки: 50-100 мг/сутки за 1-2 приема. Атенолол (таблетки по 50 мг) Режим дозирования: дети: 0,8-1 мг/кг/сутки перорально за 1-2

приема; подростки: 25-50 мг в сутки за 1-2 приема.

При применении адреноблокаторов необходима регулярная оценка эмоционального состояния пациента, оценка мышечного тонуса, контроль уровня глюкозы, липидов в крови, контроль ЭКГ через каждые 4 недели от начала лечения.

При гипокинетическом типе кровообращения (брадикардии, повышении, преимущественно, диастолического артериального давления) лечение начинают с назначения мочегонных препаратов (гипотиазид, триампур). При отсутствии эффекта показано назначение ингибитора ангиотензин - превращающего фермента каптоприла (0,5 мг/кг 3 раза в сутки). В педиатрической практике часто используется пролонгированный препарат эналаприл (0,02 мг/кг 1 раз в день).

Купирование гипертонических кризов. Прежде всего, необходимо создать максимально спокойную обстановку. С целью снижения артериального давления у ребенка с СВД можно назначить седативные препараты (седуксен 1 т - 5 мг или 1-2 мл внутримышечно), мочегонные средства (фуросемид, лазикс), препараты калия (панангин 2 таблетки), селективный β–адреноблокатор атенолол из расчета 0,7 мг/кг массы.

Лечение вегетативных пароксизмов довольно сложно, т.к. кризы обладают циркадностью и строго индивидуальны. Преобладание активности того или иного отдела вегетативной нервной системы во время криза может быть компенсаторным, и, подавляя этот отдел, можно усугубить, усилить криз. Важно не столько лечение самого криза, сколько комплексная и длительная терапия в межприступный период.

При симпатикоадреналовых пароксизмах у детей используют транквилизаторы, седативные препараты, β-адреноблокаторы. Желательно после купирования криза назначить β- адреноблокатор еще на 4-5 дней, можно в сочетании с седативными лекарственными средствами. Если у пациента симпатикоадреналовые кризы повторяются, и выявлена связь между их возникновением и психоэмоциональным напряжением, то β-блокатор может назначаться в небольшой дозе более продолжительное время. Необходимо устранить провоцирующий фактор и провести пациенту курс психотерапии. Детям с повторяющимися парасимпатическими кризами целесообразно провести длительный курс лечения (1-2 месяца.) одним из препаратов красавки. С этой целью можно использовать беллоид, белласпон, беллатаминал и др. Обычно их назначают на ночь (1/2–1 таблетка) в зависимости от возраста. На этом фоне следует продолжать лечение СВД.

При возникновении вегетативного пароксизма необходимо определить особенности его течения (ваго-инсулярный, симпатико-адреналовый или смешанный) и с учетом этого оказывать необходимую помощь:

Оказание помощи детям с вегетативными кризами