- •1. Организация и деятельность терапевтического участка поликлиники.

- •2. Организация первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.

- •3. Организация экспертизы стойкой утраты трудоспособности в Российской Федерации.

- •4. Медицинская документация в профессиональной деятельности врача-терапевта участкового: порядок заполнения, хранения и отчётности.

- •5. Особенности организации второго этапа диспансеризации взрослого населения.

- •6. Особенности организации первого этапа диспансеризации взрослого населения.

- •1. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года:

- •2. Для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год:

- •3. Для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год:

- •7. Порядок выдачи документа, удостоверяющего временную утрату трудоспособности.

- •8. Порядок организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в практике участкового терапевта.

- •9. Порядок организации и осуществления диспансерного наблюдения в практике врача-терапевта участкового.

- •10. Порядок осуществления экспертизы временной нетрудоспособности в практике врача-терапевта участкового.

- •11. Профессиональные обязанности врача-терапевта участкового.

- •Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала

- •13. Краткое профилактическое консультирование пациента с артериальной гипертонией.

- •14. Краткое профилактическое консультирование пациента факторами риска хронических неинфекционных заболеваний.

- •15. Краткое профилактическое консультирование при избыточной массе тела и ожирении.

- •16. Краткое профилактическое консультирование при курении табака.

- •17. Краткое профилактическое консультирование при предиабете.

- •18. Критерии, используемые при экспертизе стойкой нетрудоспособности.

- •19. Формирование здорового образа жизни в практике врача-терапевта участкового.

- •20. Диагностический алгоритм при гериатрических синдромах. Понятия о доменах здоровья.

- •Социальный статус и потребность в социальной помощи

- •21. Обязанности врача-терапевта участкового при оказании медицинской помощи по профилю «гериатрия».

- •22. Паллиативная медицина в амбулаторно-поликлинической практике. Подходы к обезболиванию.

- •23. Паллиативная медицина в амбулаторно-поликлинической практике. Система долговременного ухода и роль врача-терапевта.

- •24. Подходы обеспечения безопасности фармакотерапии во время беременности.

- •25. Ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике врача-терапевта участкового: рак молочной железы, лёгкого, кожи, кишечника.

- •26. Система выявления и наблюдения за пациентами с синдромом зависимости от употребления алкоголя.

- •27. Скрининг онкологических заболеваний в практике врача-терапевта участкового: рак молочной железы, лёгкого, кожи, кишечника.

- •28. Стационар-замещающие технологии в амбулаторной практике: организация деятельности дневного стационара и стационара на дому.

- •29) Тактика врача-терапевта при артериальной гипертонии: диагностика, поражение органов-мишеней, осложнения, классификация.

- •30) Тактика врача-терапевта при артериальной гипертонии: диагностика, формулировка диагноза, лечение, диспансерное наблюдение.

- •31) Тактика врача-терапевта при артериальной гипертонии: диагностический алгоритм при симптоматических (вторичных) гипертониях.

- •32)Тактика врача-терапевта при артериальной гипертонии: лечение, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

- •33) Тактика врача-терапевта при бронхиальной астме: диагностика, формулировка диагноза согласно клиническим рекомендациям, принципы лечения.

- •1 Вариант:

- •67. Тактика врача-терапевта участкового при остром коронарном синдроме: критерии диагностики, маршрутизация пациентов с окс на территории Приморского края.

- •69. Тактика врача-терапевта участкового при подагре: критерии диагноза, классификация, принципы лечения, показания для госпитализации, экспертиза нетрудоспособности.

- •70. Тактика врача-терапевта участкового при постинфарктном кардиосклерозе: критерии диагноза, принципы лечения, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

- •71. Тактика врача-терапевта участкового при ревматоидном артрите: критерии диагностики, классификация, принципы лечения, показания для госпитализации, экспертиза нетрудоспособности.

- •72. Тактика врача-терапевта участкового при рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей: классификация, объём обследования, лечение, показания для госпитализации, профилактика.

- •73. Тактика врача-терапевта участкового при сахарном диабете 2 типа: диагностика, классификация, формулировка диагноза.

- •74. Тактика врача-терапевта участкового при сахарном диабете 2 типа: осложнения, лечение, показания для госпитализации, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

- •76. Тактика врача-терапевта участкового при соматической патологии у беременных (сахарный диабет, анемия): классификация, диагностика, лечение, показания для госпитализации.

- •77. Тактика врача-терапевта участкового при стабильном течении ишемической болезни сердца: предтестовая вероятность, диагностика, критерии постановки диагноза, классификация.

- •78. Тактика врача-терапевта участкового при стабильном течении ишемической болезни сердца: формулировка диагноза, принципы лечения, показания для госпитализации.

- •1) Модификация устранимых факторов риска

- •1) Модификация устранимых факторов риска:

- •79. Тактика врача-терапевта участкового при стабильном течении ишемической болезни сердца: профилактика и диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

- •IV фк (покоя) 40—60, мсэ

- •80. Тактика врача-терапевта участкового при тиреотоксикозе: диагностика, формулировка диагноза, осложнения, принципы лечения, показания для госпитализации.

- •81. Тактика врача-терапевта участкового при функциональной диспепсии: критерии диагностики, классификация, принципы лечения.

- •82. Тактика врача-терапевта участкового при хронической болезни почек: этиология, диагностика, классификация.

- •83. Тактика врача-терапевта участкового при хронической болезни почек: лечение, показания для госпитализации и проведения почечно-заместительной терапии, диспансерное наблюдение.

- •84. Тактика врача-терапевта участкового при хронической болезни почек: этиология, диагностика, классификация.

- •85. Тактика врача-терапевта участкового при хронической сердечной недостаточности: принципы профилактики и ранней диагностики, классификация

- •86. Тактика врача-терапевта участкового при хронической сердечной недостаточности: формулировка диагноза, лечение, показания для госпитализации.

- •87. Тактика врача-терапевта участкового при хронической сердечной недостаточности: профилактика и диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

- •88. Тактика врача-терапевта участкового при хроническом гастрите: критерии постановки диагноза, классификация, принципы лечения, профилактика и диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

- •I. Основные виды хронического гастрита

- •II. Дополнительная характеристика

- •1. Обязательные лабораторные исследования:

- •90. Тактика врача-терапевта участкового при циррозе печени: критерии диагноза, показания для госпитализации, профилактика, экспертиза нетрудоспособности.

- •91. Тактика врача-терапевта участкового при циррозе печени: объём обследования, диагностика осложнений, показания для госпитализации, экспертиза нетрудоспособности.

1 Вариант:

! Пациенту, который не получает антикоагулянтную терапию, в сроки до 48 часов от начала пароксизма ФП - как можно быстрее начать введение гепарина натрия или эноксапарина натрия. Необходимость применения антикоагулянтов у пациентов с ФП определяется по шкале CHA2DS2 –VASc (шкала оценки риска тромбоэмболических осложнений у больных с ФП).

! Если длительность эпизода ФП 48 часов и более, либо если продолжительность эпизода нарушения ритма неизвестна => пероральная антикоагулянтная терапия перед кардиоверсией не менее 3 недель: ВАРФАРИН (МНО 2,0–3,0) + ГЕПАРИН или ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ (не менее 5 суток) или АПИКСАБАН/ДАБИГАТРАН/РИВАРОКСАБАН

Антикоагулянтная терапия показана независимо от индекса CHA2DS2 -VASc и метода восстановления синусового ритма (медикаментозного или электрического) !!! После проведения любой кардиоверсии - продолжение антикоагулянтной терапии еще как минимум 4 недели! Далее принятие решения о постоянной антикоагулянтной терапии на основании шкалы CHA2DS2-VASc.

2 вариант: При длительности эпизода ФП более 48 часов: Вместо длительной антикоагуляции перед кардиоверсией – проведение чреспищеводной Эхо-КГ (исключение наличия тромба в левом предсердии и его ушке). Если выявлен тромб в левом предсердии => кардиоверсия не выполняется. Если при повторной чреспищеводной Эхо-КГ тромб не выявляется => кардиоверсия и продолжение антикоагулянтной терапии.

Тактика врача-терапевта при фибрилляции предсердий: стратегия контроля частоты сердечных сокращений.

Фибрилляция предсердий — самая распространенная разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой 350–700 в минуту (с отсутствием Р-волны на ЭКГ), исключающей возможность их координированного сокращения, и, как правило, нерегулярным ритмом желудочков.

(бессимптомный пациент) Мягкое снижение ЧСС (до 100) = Вблок+БКК-блокаторы кальциевых каналов(верапамил,дилтиазем) , дигоксин ( при ФВ<40% без БКК)

(симптомный) Жесткое снижение до 80 уд= амиодарон, пропафенон(450-600мг)

Тактика врача-терапевта при фибрилляции предсердий: стратегия профилактики тромбоэмболических осложнений.

Подсчитываются баллы по шкалам Хасблэд (>=3 высокий риск кровотечений), ЧадВаск (м>=2, ж>=3) . Апиксабан (эликвис при скф 15-30) 5 мг 2 р в сут, дабигатран (пожилые) 150мг 2 р в сут, ривароксабан 20 мг 1 р в сут. Если СКФ менее 15 и беременные то гепарин. Варфарин если механический клапан, митральный стеноз 2-3 ст. (МНО 2-3)

Тактика врача-терапевта при хронической обструктивной болезни лёгких: ранняя диагностика, формулировка диагноза, лечение, профилактика.

Ранняя диагностика ХОБЛ:

Основа ранней диагностики ХНИЗ в соответствии с современными представлениями = Диспансеризация (ФЗ №323-ФЗ) = комплекс мероприятий, в т.ч. медицинской осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством РФ с целью раннего выявления начальных проявлений ХНИЗ и факторов риска их развития.

Раннее выявление ХНИЗ (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, основных факторов риска их развития = диспансеризация

Профилактический медицинский осмотр (п.16) (приказ МЗ РФ от 13.09.2019 №124н «Об утверждении порядка … ПМО-профилактический медицинский осмотр и диспансеризации …) – для ранней диагностики ХОБЛ

Опрос (анкетирование); анамнез, наследственность, жалобы, симптомы ХНИЗ: стенокардии, ТИА, ОНМК, ХОБЛ, заболеваний ЖКТ; факторы риска развития ХНИЗ: курения, потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности; выявления у граждан старше 65 лет риска падений, остеопороза, депрессии, ХСН, некоррегированных нарушений слуха и зрения

Антропометрия (рост, масса тела, окружность талии), ИМТ

Измерение АД

Общий холестерин крови

Глюкоза в крови

Определение относительного суммарного ССР у лиц 21-39 лет и абсолютного суммарного ССР у лиц 40-65 лет

Флюорография или рентгенография легких

ЭКГ в покое (при первом ПМО и старше 35 лет)

Измерение внутриглазного давления при первом прохождении ПМО, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год

Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год

Прием (осмотр) по результатам профилактического медосмотра, в т.ч. осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медпрофилактики или центра здоровья

Первый этап = скрининг (курение, кашель)

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования и включает в себя: … спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта) в любом возрасте, чаще зрелый и пожилой.

Диагностика ХОБЛ

Тщательный сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания (выявление факторов риска, создание словесного портрета больного)

Объективное (физикальное) обследование (симптомы обструкции, гиперинфляции – сухие свистящие хрипы, коробочный перкуторный звук), набухание шейных вен, акцент 2 тона на легочной артерии (легочная гипертензия)

Объективизация обструкции (респираторная функция легких – спирометрия – золотой стандарт диагностики ХОБЛ, отсутствие спирометрии – неточный диагноз ХОБЛ), тест с атровентом (ипратропия бромид) – ХОБЛ реагирует

Результаты лабораторных исследований (обязательно клин.ан.крови, при обострении – нейтрофильный лейкоцитоз с п/я сдвигом и увеличение СОЭ, анемия (результат общего воспалительного синдрома) или полицетемия (увеличение эритроцитов, гемоглобина – более 16 г/дл (ж) и более 18 г/дл (м), увеличение гематокрита >47% (ж) и >52% (м) – результат выраженной и длительной гипоксемии), цитологическое исследование мокроты, микробиологическое исследование мокроты (при выраженной эмфиземе и молодом возрасте пациента определить альфа1-антитрипсин)

Результаты инструментальных исследований (рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопическое исследование, ЭКГ, ЭХО-КГ), бодиплетизмография для дифдиагностики – оценка внутригрудного объема легких и все состояния объема легких, сопротивление бронхов, исследование диффузионной способности легких

Критерии нормальной спирометрии: ОФВ1 % от должных более или равен 80%, ФЖЕЛ % от должных более и равно 80%, ОФВ1/ФЖЕЛ > 0,7. Влияют: возраст, рост, пол, этнос.

Тест на обратимость обструкции (бронходилатационный тест) – 400 мкг В2-агониста короткого действия, или 80-160 мкг холинолитика, или их комбинация. ОФВ1 повторно оценивают через 10-15 мин после В2-агониста короткого действия или через 30-45 мин после холинолитика, или комбинации. Критерии обратимости: увеличение ОФВ1 на 12% и более чем на 200 мл.

СОАС

Диагноз ХОБЛ формулируется следующим образом:

Хроническая обструктивная болезнь легких и далее следует оценка:

Степени тяжести (1-4) нарушения бронхиальной проходимости

Выраженности клинических симптомов: выраженные (оценочный тест ХОБЛ САТ >10 или шкала оценки одышки mMRC > 2), невыраженные (оценочный тест ХОБЛ САТ <10 и шкала оценки одышки mMRC <2)

Частоты обострений: редкие (0-1), частые (>2) за предшествующие оценке 12 мес

Фенотипа ХОБЛ (если это возможно)

Осложнений (дыхательной недостаточности, легочной гипертензии и др)

Сопутствующих заболеваний.

ХОБЛ, нарушение бронхиальной проходимости средней степени тяжести, с невыраженными клиническими симптомами, с редкими обострениями, эмфизематозный фенотип. Хроническая дыхательная недостаточность 1 степени

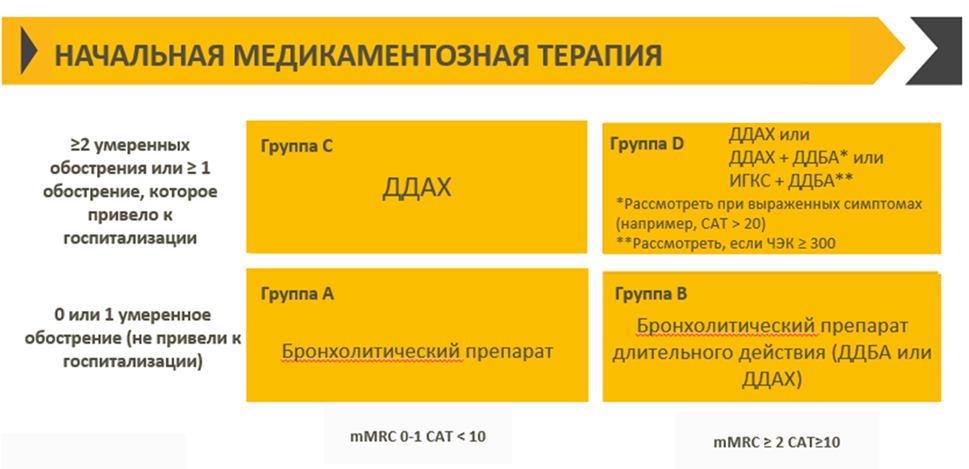

Лечение(2023): для В и Е ДДАХ+ДДБА (МРС>=2? CAT >=10)

Для Е (при эоз>=300) +ИГКС

Для А КДБА или ДДБА

КДБА: Сальбутамол, Фенотерол

ДДБА: Индакатерол, Формотерол

КДАХ: Ипратропия бромид

ДДАХ: Аклидиния бромид, Гликопиррония бромид, Тиотропия бромид

ИГКС: Будесонид, Флутиказон

Профилактика

Цель вторичной профилактики — предотвращение обострений у пациентов с ХОБЛ. Отказ от курения жизненно необходим пациентам, так как скорость снижения функции легких напрямую зависит от статуса курения. Вакцинация противогриппозной и поливалентной пневмококковой вакциной снижает частоту обострений, связанных с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями.

Первичная профилактика – отказ от курения, лечение табачной зависимости, рациональная физическая активность, здоровый образ жизни, избегание хронического вдыхания полютантов.

Тактика врача-терапевта при хронической обструктивной болезни лёгких: диагностика обострений, показания для госпитализации, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

Классификация тяжести обострений ХОБЛ

Тяжесть:Уровень оказания медицинской помощи

Легкая:Пациенту необходимо увеличение объема проводимой терапии, которое может быть осуществлено собственными силами пациента

Средняя:Пациенту необходимо увеличение объема проводимой терапии (назначение антибиотиков и/или системных глюкокортикостероидов), которое требует консультации пациента врачом

Тяжелая:Пациент/ врач отмечают явное и/или быстрое ухудшение состояния пациента, требуется госпитализация пациента

Диспансерное наблюдение при ХОБЛ

• Участковый терапевт в рамках ДН:

1) устанавливает группу ДН;

2) ведет учет лиц, находящихся под ДН;

3) информирует о порядке, объеме и периодичности ДН;

4) организует и осуществляет проведение диспансерных приемов

(осмотров, консультаций), профилактических, диагностических, лечебных и

реабилитационных мероприятий;

5) организует в случае невозможности посещения лицом, подлежащим ДН,

МО в связи с тяжестью состояния или нарушением двигательных функций

проведение ДН на дому;

6) организует консультацию пациента врачом-специалистом по отдельным

заболеваниям или состояниям другой МО, в т.ч. с применением

телемедицинских технологий, и осуществляет ДН по согласованию и с

учетом рекомендаций врача-специалиста;

• 7) осуществляет при необходимости дистанционное ДН ...

Приказ Минздрава России от 29.03.2019 N 173н

"Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми"

ДН: пульмонолог- 1-3р в год (частота обострений, сатурация, ФВД-функция внешнего дыхания), пожизненно (приказ 173н)

Показания к госпитализации:

Значительное нарастание интенсивности симптомов, например, внезапно развившаяся тяжелая одышка

Тяжелое течение ХОБЛ

Появление новых клинических признаков (например, цианоз, периферические отеки)

Неэффективность начальной лекарственной терапии обострения

Возникновение острых или обострение хронических сопутствующих заболеваний

Впервые возникшие аритмии

Диагностическая неопределенность

Старческий возраст

Неэффективное лечение на дому

Тяжелая одышка, не купирующаяся начальными средствами неотложной терапии

Спутанное сознание, кома

Постоянная или нарастающая гипоксемия (РаО2 <50 мм рт ст), несмотря на применение оксигенотерапии, и/или тяжелая/прогрессирующая гиперкапния (РаСО2 >70 мм рт ст), и/или тяжелый/нарастающий респираторный ацидоз (рН <7,3)

Экспертиза: (J44.8)Хронический бронхит астматический 14-20 дней,(J60-70) Болезни легкого,вызванные внешними агентами 16-20 дней

Показания для МСЭ: Стойкие нарушения функций органов, обуславливающие

ограничения жизнедеятельности 2-4 степени

+ необходимость соц. защиты

Неблагоприятный клинический и/или трудовой прогноз »

Сомнительный клинический и/или трудовой прогноз »

Не позднее 4 месяцев временной нетрудоспособности

Благоприятный клинический и/или трудовой прогноз ÷

Если временная нетрудоспособность длится 10 месяцев

Тактика врача-терапевта участкового при артериальной гипертонии у беременных: критерии диагностики, лечение, показания для госпитализации.

Приказ МЗ РФ от 20.10.2020 г №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» - 585 стр

Критерии АГ у беременных

= уровни САД ≥ 140 мм. рт.ст. и/или

ДАД ≥ 90 мм.рт.ст.

Хроническая АГ= АГ диагностированная до наступления беременности или

до 20 недели ее развития.

= АГ возникшая после 20 недели гестации, но не

исчезнувшая после родов в течение 12 недель

Гестационная АГ= АГ впервые зафиксированная после 20 недели беременности

И He сопровождающееся протеинурией.+ ХАГ осложненная преэклампсией

Преэклампсия = специфичный для беременности синдром, диагностические критерии: Срок беременности более 20 недель + наличие АГ +

протеинурия больше 300 мг (0,3 г/л) белка в суточной моче).

Госпитализация пациентки для наблюдения, уточнения диагноза, исключения возможного развития ПЭ., при САД более 170-расценивать как гипертонический криз

Антигипертензивная терапия начинается немедленно.

В случае отсутствия прогрессирования заболевания и при стабильных функциональных показателях плода, умеренной АГ, эффективной АГТ - амбулаторное наблюдение за пациенткой.

• 1. Центральные а2(альфа)-агонисты:

А) Метилдопа (B): 500 - 2000 мг/сутки, в 2-3 приема.

Б) Клонидин (С): 0,075-0,6 мг/сутки.

• 2. Антогонисты кальция:

A) Нифедипин (С): пролонг. 40-120 мг/сутки.

Б) Амлодипин (С): 5-10 мг/сутки

В) Верапамил (С): пролонг. 40-480 мг/сутки.

• 3. В-адреноблокторы:

A) Метопролол (С): 25-200 мг/сутки.

Б) Бетаксолол (С): 5-20мг/сутки.

В) Небиволол (С): 2,5-10 мг/сутки.

Женщинам с высоким риском преэклампсии с целью ее профилактики рекомендуется назначать малые дозы (150 мг) аспирина с 12-й недели беременности и до 36-й недели, при условии низкого риска желудочно-кишечных кровотечений.

Высокий риск преэклампсии:

:

АГ во время предыдущей беременности,

ХБП,

С аутоиммунными заболеваниями (СКВ или антифосфолипидным синдромом),

первая беременность,

Возраст ≥40 лет,

интервал между беременностями более 10 лет,

, ИМТ ≥35 кг/ м на первом визите,

• семейный анамнез преэклампсии

• СД 1-го или 2-го типа,

• многоплодная беременность.

• хронической АГ;

Показания к госпитализации:

Тяжелая АГ (АД≥170/110 мм рт.ст.)

Клинические признаки ПЭ

Угроза развития ПЭ, продромальные симптомы.

Протеинурия

Клинические признаки развития HELLP-синдрома.

+ другие факторы риска:

предшествующая соматическая патология (сахарный диабет)

угроза преждевременных родов (ранее 34 недель)

плохое амбулаторное наблюдение (позднее обращение, редкие посещения врача, несоблюдение рекомендаций и т.д.)

Патология плода:

- подозрение/признаки гипоксии плода

- признаки нарушения маточно-плацентарного кровотока и или фетоплацентарного

Тактика врача-терапевта участкового при гепатитах: принципы диагностики, осложнения, лечение, показания для госпитализации, профилактика и диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

Гепатит – это группа воспалительных заболеваний, сходных по клиническим проявлениям, но имеющие разную этиологию и патогенез.

Исход: может быть полное излечение или последствия в виде хронизации, фиброза, цирроза, рака печени.

Диагностика: Жалобы пациента:

•Общая слабость

•Усталость

•Дискомфорт или ноющие боли в

правом подреберье, не связанные с приемом пищи

•Желтуха

•Кожный зуд

•Сонливость днем, бессонница ноЧЬЮ

Клинические синдромы:

• астенический,

•диспепсический, синдром желтухи, кожного зуда

Анамнез заболевания:

• Уточнить длительность жалоб, изменения б/х показателей

• Употребление алкоголя, некоторых лекарств

• Обнаружение вирусов: HVB, HCV, HAV, HEV, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус

• Наличие факторов метаболического синдрома: СД, ожирения, ГБ, МКБ

Наличие аутоиммунных заболеваний:

Анамнез жизни: наследственный анамнез, аллергоанамнез, проф.вредности.

Физикальные данные: желтушность, телеангиоэктазии, расчесы, увеличение печени.

Лабораторные обследования:

Клинический анализ крови

Биохимический ан.крови:

• Глюкоза

•Билирубин общий

•Билирубин прямой

•АЛТ

•ACT

•Щелочная фосфатаза

•ГГТ

•Альбумин

•Коагулограмма

•Альфафетопротеин

Определение маркёров вирусных гепатитов HBsAg, HCVAg.

Инструментальне иобследование: УЗИ ОБП, пункционная биопсия печени ( по показаниям), ЭКГ.

Консультации: гастроэнт, инфекц, хирург, онколог- при подозрении на цирроз-рак)

Лабораторные диагностические критерии АИГ

> СОЭ;

-положительные антинуклеарные антитела (AHA)

Увел уровень сывороточных аминотрансфераз (АСТ и АЛТ) 5-10) норм;

-антитела к гладкой мускулатуре (АГМ

-печеночно-почечные микросомальные антитела 1 типа (LKM-1);

< уровень щелочной фосфатазы

-положительный LE-феномен ;

-гиперпротеинемия,

- ревматоидный фактор

отсутствие в сыворотке крови маркеров вирусных инфекций;

> гипергаммглобулинемия gG сыворотки;

уществует 2 типа аутоиммунного гепатита. Для АИГ 1 типа характерен положительный титр антинуклеарных антител (АНА) и/или антител к гладкой мускулатуре (ASMA). АИГ 2 типа характеризуется положительным титром микросомальных антител против клеток печени и почек (LKM-1) и/или anti-LC1.

Лечение

Немедикаментозное лечение:

• При ОВГ и обострениях ХВГ необходимо соблюдение постельного или полупостельного режима. Необходима сбалансированная диета.

Употребление белков, натрия и жидкости ограничиваются только при декомпенстрованном циррозе печени.

• Рекомендуют исключить прием алкоголя.

Острые вирусные гепатиты: лечение преимущественно симптоматическое - дезинтоксикационная инфузионная терапия, энтеросорбенты, урсодезоксихолевая кислота при выраженном холестазе

Хронический вирусный гепатит В:

- Пегилированный Интерферон альфа (Пегинтрон, Пегасис, Альгерон) в течение 12 месяцев, или

- Аналоги нуклеотидов/нуклеозидов (ламивудин, адефовир, энтекавир, тенофовир) пожизненно.

Критерии направления на срочную госпитализацию

• Высокий синдром цитолиза (АЛТ выше на 10 от верхней границы нормы) (ВГН),

• холестаз (ГГТП-гамма глютамил транспептидаза) выше 10 ВГН, ЩФ выше 5ВГН), желтуха,

• печеночная энцефалопатия,

• острая печеночная недостаточность,

• гепаторенальный синдром,

• резистентный асцит

Высокая активность процесса, обострение

Экспертиза временной нетрудоспособности

Средние сроки временной нетрудоспособности при обострении хронического гепатита:

- с минимальной активностью -15-28 дней,

-хронического гепатита с умеренной активностью - 30-45 дней

• высокой активностью в 30-45 дней (до 2-2,5 месяцев),

• при обострении в начальной стадии ЦП 35-40 дней;

• развернутой - 60 дней и более.

- хронического гепатита с высокой активностью - до 2-2,5 мес.

Критерии восстановления трудоспособности:

- купирование основных клинических симптомов обострения;

- регресс измененных лабораторных показателей.

Диспансерное наблюдение. Гепатиты

Срок: до выздоровления.

Кратность осмотра: 1 раз в 3-6 месяцев.

Обследования:

• Лабораторные: OAK, OAM, биохимический анализ крови (глюкоза, общий холестерин, билирубин – общий и прямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин), иммуноглобулины, МНО, протромбин по Квику, анализ крови на ВИЧ сифилис, гепатиты В и С.

• Инструментальные: УЗИ ОБП, ЭГДС.

Профилактика

• Активная

вакцинация – инъекция раствора, содержащего HBsAg, который стимулирует выработку Антител

• Пассивная

введение специфического HBIg, содержащего anti-HBs

внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) против гепатита В в дозе 0,4 мл/ кг массы тела, но не менее 2 мл в первые 2 часа жизни и не позднее 12 часов, с одновременной вакцинацией, схема вакцинации 0-1-2-12 месяцев

Тактика врача-терапевта участкового при гипотиреозе: диагностика, формулировка диагноза, осложнения, принципы лечения, показания для госпитализации.

Манифестный (явный) гипотиреоз – повышенный уровень ТТГ при одновременном снижении свободного Т4 ниже референсного интервала. (ТТГ повышен, свТ4 снижен, свТ3 норма или снижен)

Субклинический гипотиреоз – повышенный уровень ТТГ при уровне свободного Т4 в пределах референсного интервала. (ТТГ повышен, свТ4 норма, свТ3 норма)

Клиника

Выраженная утомляемость, сонливость, сухость кожных покровов, выпадение волос, замедленная речь, отечность лица, пальцев рук и ног, запоры, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса, подавленное настроение

Нередко доминируют симптомы со стороны какой-то одной системы, поэтому у пациентов диагностируются заболевания-«маски»: «кардиологические» (диастолическая гипертензия, дислипидемия, гидроперикард, снижение ЧСС), «гастроэнтерологические» (хронические запоры, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит (желтуха в сочетании с повышением уровня трансаминаз), «ревматологические» (полиартрит, полисиновит, прогрессирующий остеоартроз), «дерматологические» (алопеция, онихолизис, гиперкератоз), психиатрические (депрессия, деменция, снижение концентрации внимания, общее снижение интереса), «гинекологические» (дисфункциональные маточные кровотечения, бесплодие), влияние на почки (снижение скорости СКФ, задержка жидкости, отеки)

Диагностика

При физикальном осмотре у пациентов с выраженным и длительным дефицитом тиреоидных гормонов могут быть характерные внешние проявления (отмечается общая и периорбитальная отечность, одутловатое лицо бледно-желтушного оттенка, скудная мимика)

Диагноз явного (манифестного) гипотиреоза устанавливают при повышении ТТГ и снижении свободного Т4 ниже референсного интервала; диагноз субклинического гипотиреоза – при повышении ТТГ и уровне свободного Т4 в пределах референсного интервала. Для подтверждения наличия у пациента стойкого субклинического гипотиреоза требуется повторное определение уровней ТТГ и свТ4 через 2-3 мес

Клинический анализ крови: нормо- или гипохромная анемия, в ряде случаев В12-дефицитная анемия

Биохимический анализ крови: повышение холестерина, ЛПНП, триглицеридов, увеличение креатинина, снижение СКФ, гипонатриемия

Проведение УЗИ ЩЖ целесообразно при пальпируемых узловых образованиях и/или при пальпируемом увеличении ЩЖ для подтверждения или опровержения наличия у пациента увеличения ЩЖ и/или узлового зоба

Гормон:Нормальный показатель

Тироксин общий (Т4):62-141 нмоль/л

Тироксин свободный:1,5-2,9 мкг/100 мл

Трийодтиронин общий (Т3):1,17-2,18 нмоль/л

Трийодтиронин свободный:0,4 нг/100 мл

Осложнения

При отсутствии лечения могут развиться такие последствия гипотиреоза:

замедление пульса, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность;

нарушение работы почек, замедление выведения жидкости из организма, отечный синдром;

поражение нервной системы – мышечная слабость, нарушение речи, трудности при ходьбе, боли в конечностях, туннельный синдром;

мужское и женское бесплодие;

патология беременности – выкидыш, преждевременные роды, преэклампсия.

Кретинизм развивается при врожденном гипотиреоидизме. Для него характерна задержка умственного и физического развития ребенка. Страдает опорно-двигательный аппарат (короткие толстые кости, незаращение родничков, карликовость), недоразвитые половые признаки. Умственное и психическое состояние ухудшаются в зависимости от тяжести заболевания.

Госпитализация плановая. Помощь стационарная/дневной стационар.

- нарушение функции ЩЖ, не поддающееся коррекции на амбулаторном этапе;

Тактика врача-терапевта участкового при гломерулонефритах: принципы диагностики, классификация, осложнения, показания для госпитализации, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

Гломерулонефрит – групповое понятие, включающее заболевания клубочков почек с иммунным механизмом поражения, клинически характеризующееся развитием нефритического/нефротического синдром с быстро или медленно прогрессирующим течением и как правило развитием хронической почечной недостаточности (реже с исходом в выздоровление).

Классификация

Острый ГН (ОГН) – впервые развился после стрептококковый или другой инфекции нефритический синдром с исходом в выздоровление

Подострый (быстропрогрессирующий) ГН (БПГН) – нефротический или нефротически-нефритический синдром с быстропрогрессирующим ухудшением почечных функций

Хронический ГН (ХГН) – медленно прогрессирующее течение с постепенным развитием хронической почечной недостаточности (ХБП). Группа заболеваний, протекающих с рецидивирующей и устойчивой гематурией, изолированной протеинурией, нефротическим и хроническим нефритическим синдромами. Патологический процесс при этом имеет двусторонний, диффузный, непрерывно прогрессирующий характер с формированием в исходе хронической почечной недостаточности. Мочевой синдром – клинико-лабораторное понятие, которое включает в себя протеинурию, гематурию, лейкоцитурию и цилиндрурию. Нефротический синдром – характеризуется тяжелой протеинурией (>3,5 г/сут), гипоальбуминемией (альбумин сыворотки). Хронический нефритический синдром – протеинурия <3,5 г/сут, умеренные отеки и/или артериальная гипертензия, продолжающиеся в течение длительного времени.

ОГН по этиологии: постстрептококковый, постинфекционный. По эпидемиологии: эпидемические, спорадические.

ХГН клинические формы:

Латентная (ХГН с изолированным мочевым синдром) – изменения только в моче, периферические отеки отсутствуют, АД не повышено (до 50% случаев ХГН)

Гематурическая (рецидивирующая гематурия, отеки и АГ), болезнь Берже, IgA-нефрит (20-30% случаев)

Гипертоническая (АГ, изменения в моче – 20-30% сл)

Нефротическая (нефротический синдром – 10%)

Смешанная (нефротический синдром в сочетании с артериальной гипертензией и/или гематурия и/или азотемия – 5%)

Фазы: обострение (активная фаза, рецидив), ремиссия (неактивная)

Нефротический синдром – клинико-лабораторный симптомокомплекс, проявляющийся выраженной протеинурией (более 3,5 г/сут), гипоальбумиемией и отеками. Частыми факультативными компонентами нефротического синдрома (но не обязательными) являются: гиперхолестеринемия, дислипопротеинемия, активация факторов коагуляции (гиперфибриногенемия), нарушение фосфорно-кальциевого обмена (гипокальциемия, гипокальциурия, остеопороз), иммунодепрессия.

массивная протеинурия больше 3 г/сут (свыше 3,5 г/сут (у детей >50 мг/кг в сут или >1000 мг/м2, отношение белка к креатинину мочи > 2,0 мг/мл).

гипопротеинемия (55 г/л и меньше) с диспротеинемией (за счет гипоальбуминемии - уровень белка крови у взрослых ‹30 г/л, у детей - ‹25 г/л)

гиперхолестеринемия (из-за компенсаторного усиления синтенза холестерина при гипопротеинемии) - (гиперхолестеринемия >5,1 ммоль/л, гипертриглицеридемия, гиперфосфолипидемия).

выраженные стойкие гипопротеинемические отеки (на ногах в положении стоя, на спине в положении лежа, мягкие, оставляют следы от надавливания, появляются быстро, т.е. это не нефритические, а нефротические отеки)

обобщение: отеки мягких тканей, полисерозиты, олигурия, протеинурия, липидурия, гипо- и диспротеинемия, гиперхолестеринемия

Нефритический синдром – синдром, характеризующийся внезапным появлением макроскопической гематурии, олигурии, острой почечной недостаточности, обусловленной резким падением гломерулярной фильтрации, задержкой жидкости и появлением отеков, гипертензии. Протеинурия составляет менее 3 г/сут. Симптомы: следовая протеинурия, микро- и макрогематурия, артериальная гипертензия, азотемия.

Амбулаторная диагностика

Жалобы и осмотр: головная боль, потемнение мочи (цвета «кофе», «чая», «мясных помоев»), отеки ног, лица, симптомы повышения АД, повышение температуры, могут быть тошнота, рвота + симптомы уремии: сухая бледная кожа с желтоватым оттенком, расчесы на коже, ортопное.

Анамнез: перенесенная стрептококковая (фарингит) или другая инфекция за 1-3 нед до обострения, указание на заболевание (геморрагический васкулит, хронический вирусный гепатит В и С, болезнь Крона, синдром Шёгрена, анкилозирующий спондилоартрит, карциномы, лейкозы, СКВ, сифилис, филяриоз, малярия, шистосомоз, криоглобулинемия, лимфопролиферативная патология, серповидноклеточная анемия, отторжение почечного трансплантата, ВИЧ-инфекция и др = причины вторичных ГН), ЛС (препараты золота и ртути, пеницилламин, циклоспорин, НПВП, рифампицин), прием героина

Лабораторные исследования:

ОАК – повышение СОЭ – при ОГН и обострении ХГН, анемия – при аутоиммунном заболевании, ХБП 3-5 стадии.

БАК: при постстрептококковом ОГН высокий титр антистрептококковых АТ (антистрептолизина-О, антистрептокиназы, антигиалуронидазы), увеличение СРБ, сиаловых кислот, фибриногена; снижение общего белка, альбуминов – при нефротическом синдроме; снижение СКФ, увеличение креатинина и/или мочевины – при ОПП или ХБП. При вторичных ГН – специфические для первичного заболевания изменения в крови: гипокомплементемия С3, С4, общего криоглобулина – при волчаночном и криоглобулинемическом нефритах; увеличение титра IgA при болезни Берже, IgG, у-глобулина – при СЗСТ(смешаное заболевание соединительной ткани); при волчаночном нефрите – антинуклеарные АТ, увеличение титра АТ к ДНК, LE-клетки, антифосфолипидные АТ; при вирусных гепатитах С, В – (+) HBV, HCV, криоглобулинемия; при синдроме Гудпасчера – антитела к базальной гломерулярной мембране

Анализ мочи при обострении: увеличение осмотической плотности, снижение суточного объема; в осадке измененные эритроциты от единиц до сплошь; лейкоциты могут преобладать при волчаночном нефрите, нефротическом синдроме (лимфоциты); протеинурия от мин до 1-3 г/сут, более 3 г/л при нефротическом синдроме, цилиндры

Инструментальные исследования:

УЗИ почек – исключить очаговые заболевания почек, обструкцию мочевых путей. При ГН почки симметричные, контуры гладкие, размеры не изменены или уменьшены (при ХБП), эхогенность повышена

ЭКГ: признаки гипертрофии ЛЖ при ХГН с АГ

Биопсия почки – золотой стандарт диагностики ХГН. Показания к нефробиопсии: уточнение морфологической формы ГН, активности, дифференциальная диагностика

На амбулаторном этапе необходимо заподозрить ГН и направить пациента в нефрологическое отделение для проведения биопсии и установления окончательного диагноза ГН. При отсутствии или ограниченной возможности биопсии диагноз ГН устанавливается клинически.

Показания к госпитализации: Легочно-почеченый синдром , повыш АД свыше 160 на 100 при наличии протеино-гема-отеков, прогресирующий отечный синдром, олигурия при наличии протеиноурии или гематурии, повыш креатинина,мочевины,протеинурия свыше 1,0 г/л, протеи-гематурия в сочнетании с анемией, тромбоцитопенией, лейкопенией

ЭВН-острый нефрит синдром 60-90 дней, хронический(осложненный) 90-100 дней.

ДН- врач нефролог ХБП 3а 1р в 3мес, 2ст 1р в 6 мес, 1 ст 1 р в 12 мес

Тактика врача-терапевта участкового при длительных субфебрилитетах, лихорадках неясного генеза: критерии диагностики, причины, классификация.

Длительный субфебрилитет – повышение температуры тела, которая не превышает 37,9°С и такое состояние продолжается более 3 недель.

Причины лихорадок и субфебрилитетов в амбулаторной практике

Инфекции (70-75%)

Злокачественные новообразования (20-30%)

Системные заболевания соединительной ткани (10-20%)

Прием лекарственных препаратов (10%)

Другие причины (10-20%)

Длительный субфебрилитет нередко в течение многих месяцев и даже лет является единственной жалобой больного.

Он приводит в ряде случаев к психосоциальной дезадаптации. В большинстве случаев найти причину субфебрилитета – задача сложная и трудоемкая.

Причины длительных субфебрилитетов:

Заболевания, не сопровождающиеся воспалительными изменениями в крови (СОЭ, уровень фибриногена, а2 и гамма-глобулинов, С-реактивный белок в норме)

Постинфекционный субфебрилитет

Предменструальный синдром

Гипоталамический синдром с нарушением терморегуляции

Гипертиреоз

Субфебрилитет неинфекционного происхождения при некоторых заболеваниях (хроническая железодефицитная анемия, язвенная болезнь желудка и ДПК, бронхиальная астма)

Артифициальный субфебрилитет – симуляция, аггравация, нередко на фоне психопатических расстройств личности (например, синдром Мюнгхаузена)

Заболевания, сопровождающиеся воспалительными изменениями

Инфекционно-воспалительный субфебрилитет

Малосимптомные очаги хронической неспецифической инфекции: урогенитальные, бронхогенные, эндокринные и др

Трудновыявляемые формы туберкулеза: в мезентериальных лимфатических узлах, в бронхопульмональных лимфатических узлах, другие внелегочные формы туберкулеза

Субфебрилитет иммуновоспалительной природы (обычно речь идет о временно манифестирующих лишь субфебрилитетом заболеваниях с четким иммунным компонентом патогенеза): хронический гепатит любой природы; воспалительные заболеваниях кишечника (НЯК, БК); системные заболевания соединительной ткани (воспалительные миопатии, СКВ, ревматическая полимиалгия); системные васкулиты (гигантоклеточный васкулит, височный артериит, АНЦА-ассоциированные васкулиты и др); воспалительные артропатии (РА – особенноболезнь Стилла, анкилозирующий спондилоартрит)

Субфебрилитет как паранеопластическая реакция (на лимфогранулематоз и другие лимфомы , на злокачественные новообразования любой неустановленной локализации (почки, кишечник, гениталии и др))

Диагностические критерии ЛНГ

Классическую можно диагностировать при одновременном наличии 3 критериев: сохраняющаяся или неоднократно рецидивирующая лихорадка >38,3 С; лихорадка длится >3 нед; не удалось определить причину или диагноз неясен, несмотря на проведение рутинной диагностики в течение примерно 1 нед (>3 дней в больнице или >3 амбулаторных посещений).

ЛНГ, возникшую во время пребывания пациента в больнице (после 2 дней госпитализации), у больного с нейтропенией или у больного с ВИЧ-инфекцией, можно диагностировать при условии: лихорадка >38,3 С сохраняется или неоднократно рецидивирует; не удалось определить причину либо диагноз неоднозначен, несмотря на проведение обычной диагностики в течение 3-5 дней в больнице

Тактика врача-терапевта участкового при длительных субфебрилитетах, лихорадках неясного генеза: диагностический алгоритм на амбулаторном этапе, патогенетическая терапия.

Длительный субфебрилитет – повышение температуры тела, которая не превышает 37,9°С и такое состояние продолжается более 3 недель.

Диагностические принципы лихорадок и субфебрилитетов на амбулаторном этапе

Жалобы: общее недомогание, потливость, озноб, головная боль, тахикардия, артралгии, миалгии, снижение аппетита, похудение

Анамнез: особенности дебюта, характеристика Т кривой, лечение и самолечение, хронология возникновения симптомов, характер потери массы тела, перенесенные ранее инфекции, привычные интоксикации, хронические заболевания и прием медикаментов, эпидемиологический анамнез, семейный анамнез

Общий осмотр: сознание, нервно-психический статус и менингеальные знаки, антропометрия, кожный покров и слизистые: бледность, желтушность, высыпания, термометрия!!!; дериваты кожи: ногти и волосы; лимфатические узлы, железы: молочные, щитовидная; состояние сосудистой системы: периферические артерии и вены; состояние костно-мышечной системы

Осмотр по органам и системам: дыхательная система: пневмония, туберкулез, интрстициальная пневмония, саркоидоз, ТЭЛА. Сердечно-сосудистая система: инфекционный эндокардит, асептический эндокардит, миокардит. Серозные оболочки: плеврит, перикардит, перитонит, менингит. Органы брюшной полости: гепатолиенальный синдром. Органы мочевыделения.

Особенности первичного осмотра врачом-терапевтом

Определить возможный очаг инфекции > Выявить «красные флаги» онкологических заболеваний > Выявить возможный системный характер болезни > Исключить симуляцию > Сформулировать диагностическую гипотезу

Лабораторный минимум

Клинический анализ крови – с формулой клеток крови, СОЭ

Биохимический анализ крови – билирубин, ферменты печени, мочевина, креатинин (СКФ), мочевая кислота, общий белок, СРБ, ревматоидный фактор IgM

Реакция Вассермана: антитела к бледной трепонеме IgG, IgM

Антитела к ВИЧ

Антитела к вирусным гепатитам

ТТГ

Кал на яйца гельминтов

Кал на скрытую кровь

Мокрота на МБТ трехкратно

Инструментальный минимум

Рентгенография ОГП

Рентгенография пазух носа (при наличии симптомов)

УЗИ органов брюшной полости и почек (при наличии симптомов)

Осмотр гинекологом (полный!)

Углубленное обследование второго этапа

Тест на Прокальцитонин;; ГГТП(гаммаглутамилтранспептидаза; ЩФ; белковые фракции; ТТГ, сТ3, сТ4, антитела к рТТГ; антитела к цитомегаловирусу; антитела к вирусу Эпштейн-Барра; посев крови трехкратно в парные среды; посев мочи; суточная потеря белка с мочой

Эндоскопия: ЭГДС, колоноскопия; УЗИ ОБП и почек; КТ ОГП; трансторакальное ЭХО-КГ; диаскин тест и проба Манту; стернальная пункция

Углубленное обследование третьего этапа

МРТ ГМ; КТ брюшной полости; чрезпищеводная ЭХО-КГ; трепанобиоспия гребня подвздошной кости; антинуклеарный фактор (АНА) в РНИФ(реакция непрямой иммунофлюроресценции); ревматоидный фактор IgM,; антитела к протеиназе-3; сцинтиграфия или ПЭТ-КТ всего тела

Алгоритм диагностики на амбулаторном этапе

Минимальное обследование > развернутое обследование > углубленное обследование

1. Инфекционное заболевание > 2. Онкологическое заболевание > 3. СЗСТ(смешаное заболевание соединительной ткани) > 4. Другие причины

Лечение лихорадки неясного генеза

Общая тактика

До установления причины – симптоматическое лечение

Не применять в качестве эмпирической терапии ГКС и антибиотики

Все пациенты с ЛНГ и длительными субфебрилитетами являются временно нетрудоспособными

Жаропонижающие препараты

Препараты 1 ряда – парацетамол п/о или ректально 500-1000 мг, при необходимости, повторно каждые 6 ч (до 4 г/сут или 2,5 г/сут при применении в течение нескольких дней); если прием п/о или ректально невозможен, то в/в 1000 мг каждые 6 ч (максс до 4 г/сут)

Альтернативные жаропонижающие препараты – НПВП: ибупрофен п/о 200-400 мг, при необходимости повторно каждые 5-6 ч (макс до 2г/сут); ацетилсалициловая кислота п/о 500 мг, при необходимости повторно каждые 5-6 ч

Антибактериальные препараты

В качестве эмпирической терапии при наличии указаний на инфекционную лихорадку

Учитывать особенности развития лихорадки (ВИЧ-инфекция, недавняя госпитализация и др)

При лихорадке более 3х недель от назначения АБ лучше отказаться

При предшествующей и неэффективной АБ терапии следует отменить АБП (лекарственная лихорадка?)

Маршрутизация

Состояние пациента > удовлетворительное (лечение и диагностика амбулаторно)

> средней степени тяжести или тяжелое (причина ясна > госпитализация в профильное отделение); причина не установлена > госпитализация в инфекционное отделение

Тактика врача-терапевта участкового при дорсопатиях: принципы диагностики и лечения, вопросы маршрутизации пациентов, экспертиза нетрудоспособности.

Дорсопатии – группа хронических неспецифических заболеваний аксиального скелета, проявляющаяся болью различного ритма и локализации, ограничение движений и нередко висцеральными нейропатиями.

Тактика врача-терапевта участкового при первом контакте с пациентом с болью в спине

Определить ритм боли > определить продолжительность и характер дебюта > определить выраженность боли > определить источник боли > определить круг диагностического (дифференциально-диагностического поиска)

Принципы диагностики дорсалгий на амбулаторном этапе

Сбор анамнеза: исключение специфических заболеваний позвоночного и непозвоночного происхождения, а также симптомы серьезных неврологических расстройств («красные флаги» - клинические маркеры, позволяющие выделить группы риска по указанной патологии)

Симптом тревоги (красные флаги)

Возникновение боли в возрасте до 20 или старше 55 лет

Перенесенная в недавнем прошлом травма спины

Нарастающий с течением времени характер боли

Отсутствие облегчения боли или ее усиление после пребывания в лежачем положении

Локализация боли в грудном отделе позвоночника

Перенесенные онкологические заболевания

Длительный прием кортикостероидов (в т.ч. в виде ингаляций)

в/в употребление наркотических препаратов

иммунодефицит

длительное недомогание, лихорадка. Необъяснимая потеря массы тела

наличие очагового неврологического дефицита

выраженная деформация позвоночника

Клиническая картина воспалительной дорсопатии (аксиального спондилита)

боль в ночные-утренние часы в позвоночнике

боль проходит после движений

утренняя скованность от 1 часа до середины дня

хороший ответ на неселективные НПВП

ограничение объема движений

дебют в молодом возрасте (диагноз мб поставлен в любом возрасте)

Обследование при первом контакте

расспрос больного (характер боли, продолжительность, локализация, иррадиация, интенсивность, провоцирующие и усиливающие боль факторы, особенности дебюта и течения, в каком положении уменьшается боль)

объективный осмотр (осмотр области позвоночника, напряжение мышц спины, подвижность суставов, положение таза и длина ног, походка больного, симптомы натяжения, перкуссия каждого позвонка, сенсорные, моторные, тазовые расстройства)

клинический минимум

рентгенография позвоночника (при наличии красных флагов!)

специальный неврологический осмотр!! Необходим при затяжном или рецидивирующем или резистентном течении

специальный осмотр ревматолога!! Необходим для исключения серонегативных спондилоартропатий или остеопоретических изменений тел позвонков

специальное обследование: МРТ, ЭНМГ(электронейромиография), миелография

Факторы риска – основа ранней диагностики

ожирение (ИМТ более 30 кг/м2 – независимый фактор риска)

курение, в т.ч. связанный с ним частый кашель

особенности трудовой деятельности: тяжелый физический труд, работа, связанная с частыми наклонами, изгибами, подъемом тяжестей, необходимостью тянуть и толкать, монотонность работы, статические позы, вибрация

психосоциальные ФР: стресс, в т.ч. на работе, тристресс, тревожность, депрессия, когнитивные дисфункции, боль поведения, неудовлетворенность работой

Лечение дорсопатий на амбулаторном этапе:

миорелаксанты (толпиразон); НПВП (нет рисков!) (напроксен, целекоксиб и др); витамины группы В (мильгамма, нейрогамма) (70-80% пациентов, нуждающихся в лечении)

препараты центрального действия (габагамма, прегабалины, дулоксетин); местные блокады (ГКС, анестетики); нейропротекторы (тиогамма, ипидакрин); витамины группы В (мильгамма, бенфогамма) (15-25%)

оперативное лечение, наркотические анальгетики (1-5%)

Экспертиза временной нетрудоспособности

(ВАШ-визуально аналоговая шкала-оценка степени интенсивности боли)

Критерии временной нетрудоспособности:

Воспалительные дорсопатии,Дороспатия

Обострение любой степени;

Обострение болей;

Появление или усиление суставного синдрома с нарушением функции позвоночника;

Боль по ВАШ более 4 из 10;

Осложнение радикулопатией, миелопатией

Боль по вАш более 4 из 10;

Появление или усиление экссудативных проявлений;

Повышение степени активности;

Осложнения проводимой терапии

Тактика врача-терапевта участкового при ишемической кардомиопатии: критерии диагностики, формулировка диагноза, показания для госпитализации, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

Ишемическая кардиомиопатия (ИКМП) — патологическое состояние миокарда, обусловленное комплексом диффузных морфофункциональных нарушений, развивающихся в результате хронической и эпизодов острой ишемии миокарда, основными проявлениями которого являются дилатация камер сердца и симптомокомплекс хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Клинические критерии диагностики

В типичных случаях триада симптомов: стенокардия напряжения, кардиомегалией, застойная ХСН. У многих больных отсутствуют клинические и ЭКГ-признаков стенокардии.

Клиническая симптоматика ХСН: нет специфических особенностей, быстрее прогрессирует.

Кардиомегалия при физикальном исследовании: расширение всех границ сердца и преимущественно левой. При аускультации обращают тахикардия, часто аритмии, глухость тонов сердца, протодиастолический ритм галопа. Признаки тромбоэмболических осложнений наблюдаются несколько реже, чем при идиопатической дилатационной кардиомиопатии.

Лабораторная диагностика: ОАК, глюкоза, глик.гемоглобин, креатинин (СКФ), липидный профиль, билирубин, трансаминазы, тропонины, миоглобин, СРБ, КФК, оценка функции щитовидной железы, К, Na, при симптомах СН – BNP (NT-proBNP)

Инструментальная диагностика: ЭКГ всем в дпнамике, ЭХО-КГ всем+УЗИ сонных артерий; ХМ ЭКГ – нарушения ритма, вазоспастическая стенокардия; рентген ОГК, КАГ (коронарная ангиография)

Дополнительно: МСКТ(мультисперальная компьютерная томография) сердца – оценка состояния коронарных артерий, кальциевого индекса, детализация особенностей и состава бляшек; МРТ сердца – оценка перфузии миокарда, отсутствие ионизирующего излучения; SPECT – высокочувствительный радионуклидный метод оценки коронарной перфузии.

Госпитализация при тяжелых аритмиях, декомпенсации СН.

Тактика:

Облегчение симптомов

Предупреждение развития осложнений (например, ФП)

Снижение риска внезапной сердечной смерти

Фармакотерапия: ИАПФ, антагонисты кальция недигидропиридиновые – если нет застойной ХСН, терапия ХСН, имплантация искусственного кардиовертера-дефибриллятора, трансплантация сердца

Экспертиза нетрудоспособности

Пациенты со стабильной симптоматикой не имеют признаков временной нетрудоспособности

Пациентов с тяжелым физическим и психоэмоциональным трудом, с ХСН 3-4 ФК необходимо направлять на МСЭ

Диспансерное наблюдение

Пожизненное, не реже 2 раз в год

ЭКГ, ЛПНП

Консультация кардиолога (по показаниям)

Пересмотр диагноза в плане ФК. Мониторинг показаний для ЧКВ (чрескожные коронарные вмешательства)

Формулировка диагноза: Дилатационная кардиомиопатия, длительно персистирующая, ХСН III ФК, 2Б. [I42.0]

Тактика врача-терапевта участкового при миокардите: критерии диагноза, осложнения, показания для госпитализации, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

Миокардит – воспалительное заболевание миокарда, определяемое по установленным гистологическим, иммунологическим и иммуногистохимическим критериям.

Клинические проявления

• Острые боли в грудной клетке перикардиальные или псевдоишемические

• Недавно возникшая СН (от дней до 3 мес.) или ухудшение СН

• Подострая/хроническая СН (более 3 мес.)

• Сердцебиение и /или аритмия и /или синкопальные состояния, причины которых не установлены

• Кардиогенный шок, причина которого не ясна

Диагностические критерии

• I. ЭКГ/Холтер монитор/стресс-тест: АВ I-III(атривентрикулярная блокада1-3), БЛНПГ, ST/T, ФП, СВТ(суправентрикулярная тахикардия), частая экстрасистоли

• II. Маркеры повреждения миокарда: тропонин Т/тропонин I

• III. Функциональные и структурные аномалии миокарда по (ЭХОКГ/МРТ) данным

• IV. МРТ критерии: гиперемия, отек и позднее контрастное усиление (LGE) как маркер необратимого повреждения (некроз/фиброз) миокарда (Т2ВИ + LGE) – отек и/или классическое позднее контрастное усиление с гадолинием

Следует подозревать миокардит, если имеет место ≥1 клинический +≥1 диагностический критерии

Показания для госпитализации в медицинскую организацию

Абсолютные показания для госпитализации:

— подозрение на миокардит у гемодинамически нестабильного пациента с

— подозрение на миокардит у гемодинамически стабильного пациента, имеющего клинические проявления сердечной недостаточности на уровне II-IV ФК и документированную систолическую дисфункцию ЛЖ по ЭХОКГ.

Показания для госпитализации в отделение реанимации включают: жизнеугрожающую аритмию, тромбоэмболический синдром, признаки гипоперфузии периферических органов, кардиогенный шок и отек легких.

Миокардит может спровоцировать осложнения:

перикардит;

аритмию;

дилатационную кардиомиопатию;

прогрессирующую сердечную недостаточность;

внезапную остановку сердца

тэла, острую пневмонию

ЭН- все больные до выздоровления 1,5-4мес

ДН-пожизненно- 2 р в год при хсн , а миокардит- 2 р в год до выздоровления у кардиолога

Тактика врача-терапевта участкового при остеоартрите: критерии диагноза, классификация, показания для эндопротезирования, диспансерное наблюдение, экспертиза нетрудоспособности.

Остеоартрит – гетерогенное заболевание, поражающее синовиальные суставы, характеризующиеся развитием клеточного стресса и деградацией внеклеточного матрикса, вследствие активации неадаптивных репаративных ответов на внешние факторы, включая провоспалительные пути врожденного иммунитета.

Классификация

Первичный ОА (коленные, тазобедренные суставы, суставы кистей, суставы стоп, позвоночник, другие суставы)

Вторичный ОА

Метаболические и эндокринные заболевания

Врожденные, приобретенные, эндемические заболевания

Посттравматический ОА

Другие заболевания костей и суставов (РА, инфекционные артриты, спондилоартриты и др)

ОА описывается несколькими симптомами:

Боль «механического ритма», «стартовая»

Утренняя скованность в суставе менее 30 мин и нарушение функции

Постепенное начало боли, крепитация

Тугоподвижность

Атрофия окружающих мышц

Деформация и увеличение объема сустава

При неэффективности терапии на 3 этапе ТОТАЛЬНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВА (показано при остеоартрозе с выраженным болевым синдромом, не поддающимся консервативному лечению, при наличии серьезного нарушения функций сустава (до развития значительных деформаций, нестабильности сустава, контрактур и мышечной атрофии).

Диспансерное наблюдение

Терапевт

Осмотры 2-3 раза в год

Оценка боли по ВАШ(визуальная аналоговая шкала), степени НФС(нарушения функции сустава)

Ревматолог 1 раз в год

Рентгенография 1 раз в 3-5 лет

Экспертиза временной нетрудоспособности

Обострение болей в пораженных суставах

Боль по ВАШ более 4 из 10

Осложнение реактивным синовитом, периартритом, бурситом

Первичный генерализованный остеоартроз 10-25 дн., первичный коксартроз односторонний 30-45 дн., первичный гонартроз односторонний 10-25 дн., первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний 10-28 дн.

Тактика врача-терапевта участкового при острой неспецифической боли в нижней части спины: определение, симптомы «тревоги», объём обследования, лечение, экспертиза нетрудоспособности.

Боль в нижней части спины (БНС) — боль, мышечное напряжение и/или скованность, локализованная в области спины между XII парой рёбер и нижними ягодичными складками с иррадиацией или без иррадиации в нижние конечности.

Симптом тревоги (красные флаги)

Возникновение боли в возрасте до 20 или старше 55 лет

Перенесенная в недавнем прошлом травма спины

Нарастающий с течением времени характер боли

Отсутствие облегчения боли или ее усиление после пребывания в лежачем положении

Локализация боли в грудном отделе позвоночника

Перенесенные онкологические заболевания

Длительный прием кортикостероидов (в т.ч. в виде ингаляций)

в/в употребление наркотических препаратов

иммунодефицит

длительное недомогание, лихорадка. Необъяснимая потеря массы тела

наличие очагового неврологического дефицита

выраженная деформация позвоночника

Тактика врача-терапевта участкового при первом контакте с пациентом с болью в спине

Определить ритм боли > определить продолжительность и характер дебюта > определить выраженность боли > определить источник боли > определить круг диагностического (дифференциально-диагностического поиска)

Обследование при первом контакте

расспрос больного (характер боли, продолжительность, локализация, иррадиация, интенсивность, провоцирующие и усиливающие боль факторы, особенности дебюта и течения, в каком положении уменьшается боль)

объективный осмотр (осмотр области позвоночника, напряжение мышц спины, подвижность суставов, положение таза и длина ног, походка больного, симптомы натяжения, перкуссия каждого позвонка, сенсорные, моторные, тазовые расстройства)

клинический минимум

рентгенография позвоночника (при наличии красных флагов!)

специальный неврологический осмотр!! Необходим при затяжном или рецидивирующем или резистентном течении

специальный осмотр ревматолога!! Необходим для исключения серонегативных спондилоартропатий или остеопоретических изменений тел позвонков

специальное обследование: МРТ, ЭНМГ(Электронейромиография), миелография

Лечение

При острой боли: • постельный режим (покой) до уменьшения интенсивности боли; • при умеренной боли – частичное ограничение двигательной активности; • при интенсивной – полный покой в течение нескольких дней (от 1-2 до 5); • ношение ортезов (для иммобилизации соответствующего отдела позвоночника); • сухое тепло; • фармакотерапия, включающая: – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и анальгетики; – миорелаксанты; – диуретики, кортикостероиды (короткий курс); – противоишемические препараты: антиоксиданты, антигипоксанты, вазоактивные препараты (назначаются при клиническом проявлении прогрессирования заболевания – развитии компрессионных корешковых и нередко компрессионных сосудистых корешково-спинальных синдромов); – антиконвульсанты (назначают при радикулопатии при нестерпимых, стреляющих болях). - паравертебральные и другие виды блокад с использованием лидокаина и дексаметазона. Для устранения отека корешка в условиях стационара проводится эпидуральная блокада с кортикостероидами. - хондропротекторы

Экспертиза временной нетрудоспособности

Критерии временной нетрудоспособности

Воспалительные дорсопатии

Дороспатия

Обострение любой степени;

Обострение болей;

Появление или усиление суставного синдрома с нарушением функции позвоночника;

Боль по ВАШ более 4 из 10;

Осложнение радикулопатией, миелопатией

Боль по вАш более 4 из 10;

Появление или усиление экссудативных проявлений;

Повышение степени активности;

Появление увеита;

Осложнения проводимой терапии

Сроки ниже

Дорсопатии |

|

|

|

||||

|

М42.1.2 |

69, 70 |

Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела) |

|

14-28 |

|

|

|

М42.1.4 |

69, 70 |

Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного отдела) |

|

12-25 |

|

|

|

М42.1.7 |

69, 70 |

Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично-крестцового отдела) |

|

21-45 |

|

|

|

М45 |

69, 70 |

Анкилозирующий спондилит |

Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности |

25-40 |

|

|

Тактика врача-терапевта участкового при остром коронарном синдроме: критерии диагностики, классификация.

Острый коронарный синдром (ОКС) – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС).

Включает в себя: инфаркт миокарда с зубцом Q (крупно очаговый), инфаркт миокарда без зубца Q (мелкоочаговый), нестабильную стенокардию.

Имеет общий патогенетический механизм-тромбоз (тромботическая окклюзия) коронарной артерии.

Типичная ангинозная боль: жгучая, сжимающая, давящая боль или тяжесть за грудиной (грудная жаба), иррадиирующая в левую руку, шею или челюсть, которая продолжается 20 и более минут и не снимается приемом нитроглицерина. Боль может сопровождаться страхом, потливостью, тошнотой, болью в животе, одышкой и обмороком.

Понятия «ИМ» и «нестабильная стенокардия» (ОКС, не закончившийся появлением признаков некроза миокарда) используются при формулировании окончательного диагноза:

если признаки некроза миокарда (активность ферментов(тропонин T и I), визуализирующие методы) обнаруживаются у больного с ОКС, у которого на начальных ЭКГ отмечены стойкие подъемы сегмента ST, это состояние обозначают как ИМпST. Если у такого больного не было признаков подъема ST, это состояние обозначают как ИМбпST.

Если признаков некроза миокарда не обнаружено – это нестабильная стенокардия.

Нестабильная стенокардия = острая ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой недостаточны для развития некроза миокарда. На ЭКГ нет подъема ST. Нет выброса в кровоток биомаркеров некроза миокарда в количестве, достаточном для диагноза ИМ.

ОКС (ИМ) без подъема сегмента ST = острый процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и продолжительности, чтобы вызвать некроз миокарда. На начальных ЭКГ нет подъема ST в большинстве случаев, отличается от НС наличием (повышением уровней) маркеров некроза миокарда, которые при НС отсутствуют.

ОКС (ИМ) с подъемом сегмента ST = острый процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и продолжительности, чтобы вызвать некроз миокарда. Крупноочаговый ИМ На ЭКГ стойкий (не <20 мин) подъем сегмента ST или «новая» (впервые возникшая) блокада ЛНПГ + образование зубцов Q. Признаки некроза миокарда - повышение уровней биомаркеров некроза миокарда.

Четыре клинических варианта ОКС:

1)Типичный. Ангинозный приступ в покое продолжительностью 20 минут и более; до 80%

2)Впервые возникшая стенокардия II-III ФК по канадской классификации.

3)Прогрессирование ранее стабильной стенокардии по крайней мере до III ФК (стенокардия crescendo).

4)Постинфарктная стенокардия (появившаяся в первые 2 недели после инфаркта миокарда)

Диагностика ОКС.

ЭКГ изменения, характерные для ОКС без подъема ST:

-Преходящая элевация сегмента ST

-Стойкая или преходящая депрессия сегмента ST

-Инверсия, сглаженность, псевдонормализация зубца Т

-Изменения на ЭКГ могут отсутствовать

Первоначальная оценка больного с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. Жалобы! Анамнез! Объективное обследование (малоинформативно, оценка наличия и тяжести других заболеваний, осложнений) ЭКГ! Лабораторная диагностика (биомаркеры повреждения - экспресс)

ОКС – всегда неотложное/ экстренное состояние, требующее немедленного реагирования.

Острый коронарный синдром – клиническая картина.

Типичная ангинозная боль: жгучая, сжимающая, давящая боль или тяжесть за грудиной (грудная жаба), иррадиирующая в левую руку, шею или челюсть, которая продолжается 20 и более минут и не снимается приемом нитроглицерина. Боль может сопровождаться страхом, потливостью, тошнотой, болью в животе, одышкой и обмороком.

Атипичные проявления ОКС.

До 25% больных (у пациентов пожилого возраста, больных СД, ХПН и деменцией)

Астматический вариант (только удушье без боли за грудиной/в зонах иррадиации), абдоминальный (картина острого живота), аритмический (развитие пароксизмальной тахиаритмии/полной АВ-блокады), цереброваскулярный (преобладают нарушения мозгового кровообращения), безболевой (только проявления ишемии/повреждения миокарда на ЭКГ).

Повышение тропонинов T и I (увеличение в теч 6-12 ч, специфичный маркер некроза, но может быть и при повреждениях миокарда «неишемической» природы: миокардит, ТЭЛА, СН, ХПН), увеличение КФК(креатинкиназа) (через 2 часа), увеличение миоглобина (через 45 мин – самый первый, но менее специфичен).

При сборе анамнеза выяснить наличие: ИБС (ранее перенесённый инфаркт миокарда, стенокардия напряжения или покоя), а также факторы риска ИБС и ИМ (атеросклероз других сосудистых областей, АГ, курение, СД, ожирение и другое).

Важный диагностический прием – сравнение с ЭКГ, зарегистрированный до наступления настоящего коронарного приступа. Уточнение ЭКГ диагностики ИМ способствует использование дополнительных отведений:

1) V3R и V4R при ИМ ПЖ

2) по задней подмышечной и лопаточной линий (V7-V9)

3) в IV межреберье и пр.

Подъемы сегмента ST могут наблюдаться также: при синдроме ранней реполяризации, полной блокаде ЛНПГ, обширных рубцовых изменения в миокарде (хронической аневризме ЛЖ), перикардите, синдроме Бругада и прочее.

Лабораторное подтверждение некроза миокарда с помощью исследования уровня тропонинов I или Т носит формальный характер и имеет непервостепенное значение.

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ (ОКСбпST) – остро возникшие клинические признаки или симптомы ишемии миокарда, когда на ЭКГ отсутствует стойкий (длительностью более 20 минут) подъем сегмента ST как минимум в двух смежных отведениях и нет остро возникшей блокады левой ножки пучка Гиса. Может закончиться без развития очагов некроза миокарда (НС) или с развитием очагов некроза (ИМ, с формированием или без формирования патологических зубцов Q на ЭКГ).

Нестабильная стенокардия – остро возникшая или утяжелившаяся стенокардия, когда тяжесть и продолжительность ишемии недостаточны для развития некроза кардиомиоцитов (выброса в кровоток биомаркеров некроза миокарда в количестве, достаточном для диагностики острого ИМ). Включает пациентов с затяжным (более 20 минут) ангинозным приступом в покое, впервые возникшей, прогрессирующей и постинфарктной стенокардией.

Впервые возникшая стенокардия – появление стенокардии в предшествующие 28 суток, тяжесть которой соответствует как минимум II функциональному классу (ФК) по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества.

Прогрессирующая стенокардия (стенокардия crescendo) – острое утяжеление ранее стабильной стенокардии в предшествующие 28 суток с появлением характеристик, присущих как минимум III ФК по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества.

Классификации ОКС и острого ИМ

Классификация ИМ на основании последующих изменений на ЭКГ:

1. ИМ с формированием патологических зубцов Q.

2. ИМ без формирования патологических зубцов Q.

Классификация ИМ на основании глубины поражения мышечного слоя (является приоритетной для патологоанатомического/судебно-медицинского диагноза):

1. Субэндокардиальный ИМ.

2. Трансмуральный ИМ.

Классификация ИМ на основании локализации очага некроза:

1. ИМ передней стенки левого желудочка (передний ИМ).

2. ИМ боковой стенки левого желудочка (боковой ИМ).

3. ИМ верхушки сердца.

4. ИМ нижней стенки левого желудочка (нижний ИМ).

5. ИМ задней стенки ЛЖ (задний ИМ).

6. ИМ межжелудочковой перегородки.

7. ИМ правого желудочка.

8. ИМ предсердий.

9. Возможны сочетанные локализации: задненижний, переднебоковой и др.

Классификация ИМ на основании наличия ИМ в анамнезе:

1. Повторный ИМ – ИМ, развившийся через 28 суток после предшествующего ИМ.

2. Рецидив ИМ – ИМ, развившийся в течение 28 суток после предшествующего ИМ.

Классификация типов ИМ :

Тип 1. ИМ, развившийся вследствие разрыва или эрозии атеросклеротической бляшки (АБ) в КА с последующим формированием внутрикоронарного тромба (атеротромбоз) с резким снижением кровотока дистальнее поврежденной АБ или дистальной эмболизацией тромботическими массами / фрагментами АБ с последующим развитием некроза миокарда. Более редкой причиной ИМ 1-го типа является интрамуральная гематома в поврежденной атеросклеротической бляшке с быстрым увеличением ее объема и уменьшением просвета артерии.

Тип 2. ИМ, развившийся в результате ишемии, обусловленной причинами, не связанными с тромботическими осложнениями коронарного атеросклероза. Патофизиологически такие ИМ связаны с повышением потребности миокарда в кислороде и/или уменьшением его доставки к миокарду, например, вследствие эмболии коронарной артерии, спонтанной диссекции коронарной артерии, дыхательной недостаточности, анемии, нарушениях ритма сердца, артериальной гипертензии или гипотензии и т. д. ИМ 2-го типа может возникать у пациентов как с наличием, так и с отсутствием коронарного атеросклероза.

Тип 3. ИМ 3-го типа соответствует случаям появления симптомов, указывающих на ишемию миокарда, сопровождающихся предположительно новыми ишемическими изменениями ЭКГ или фибрилляцией желудочков, когда пациенты умирают до появления возможности взятия образцов крови или в период до повышения активности биохимических маркеров некроза миокарда в крови. Диагноз подтверждается на основании обнаружения острого ИМ на аутопсии.

Тип 4а. ИМ, связанный с осложнениями, возникшими во время процедуры ЧКВ и в ближайшие 48 часов после нее.

Тип 4б. ИМ, связанный с тромбозом стента для коронарных артерий***, документированный при КГ или аутопсии. В зависимости от сроков после имплантации стента для коронарных артерий*** выделяют острый (0–24 ч), подострый (> 24 ч – 30 суток), поздний (> 30 суток – 1 год) и очень поздний (> 1 года) тромбоз стента для коронарных артерий***.

Тип 4с. ИМ, связанный с рестенозом после ЧКВ. ИМ 4с-типа устанавливается в случае обнаружения выраженного рестеноза в артерии, соответствующей зоне ИМ, когда отсутствуют признаки тромбоза и другие поражения инфаркт-связанной артерии.

Тип 5. ИМ, связанный с операцией коронарного шунтирования.

В вопросе нет лечения внимание если спросит.

Принципы лечения:

Неотложная помощь:

Нитроглицерин короткого действия под язык 0,5мг однократно, если не принимался раннее. Можно повторять до 3 раз каждые 5 минут под контролем ЧСС (≤100в мин) и САД (≥100 в мин)

Морфин 10 мг (1мл 1%р-ра) для купирования боли. Препарат разводят как минимум в 10 мл изотонического р-ра натрия хлорида и вводят в/в медл сначала 4-8мг, далее дополнительно по 2 мг с интервалами 5-15мин до полного устранения болевого синдрома либо до появления побочных эффектов (тошнота, рвота, АГ, брадикардия, угнетение дыхания)

АСК при уверенности в отсут кровотечения в дозе 150-325 мг табл разжевать, проглотить

Клопидогрел в нагрузочной дозе 300мг (если предполагается консервативное лечение ОКС) или 600мг (если предполагается ЧКВ).

Эноксапарин 0,5 мг/кг в/в

Тромболизис только при повышении ST, если нет возможности в течение 3х часов сделать ЧКВ! (альтеплаза 100 мг: 15 мг струйно, 50 мг капельно в течение 30 мин, 35 мг капельно в теч 60 мин; стрептокиназа)

Стационар: ЧКВ/АКШ(аортокоронарное шунтирование).

1.При сохраняющейся ишемии миокарда рекомендуется скорейшее начало использования бета-адреноблокаторов (Бисопролол 1,25 мг). Дополнительные основания для раннего начала применения бета-АБ – АГ, тахикардия, тахиаритмии.

2.Если есть противопоказания к бета-АБ для устранения симптомов рекомендуются верапамил или дилтиазем

3.У пациентов с ОКСбпST при ФВ ЛЖ £ 40%, АГ, СД, ХБП рекомендуются инг АПФ

4.Аторвастатин в суточной дозе 40–80 мг или розувастатин в суточной дозе 20–40 мг.

5.В начале лечения рекомендуется тройная антитромботическая терапия (АСК+ингибитор Р2Y12-рецептора тромбоцитов+антикоагулянта -4недели) с последующим переходом на сочетание АСК+ингибитор Р2Y12-рецептора тромбоцитов: АСК в дозе 75–100 мг 1 раз в сутки, клопидогрел в дозе 75 мг 1 раз в сутки, ривароксабан 2,5мг 2р в сутки

НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ:

Непрерывный мониторг ЭКГ на протяжении 24-48 ч

Кислородотерапия (при сатурации менее 90%) – увлажненный О2, не помогает – ИВЛ

Оценка риска по шкалам ESC и GRACE: очень высокий – экстренная коронарография в теч 2 ч, экстренная инвазивная терапия; высокий/средний – коронарография в теч 24-72 ч; низкий – антиишемические, антикоагулянты, плановая коронарография. В зависимости от результатов КА – реваскуляризация

Нитроглицерин (после госпитализации в/в 5-10 мкг/мин кажд 3-5 мин до исчезновения коронарной боли или возникновения побочки – головная боль, гипотензия)

В-блокаторы (метопролол 2,5-5 мг в/в в теч 2 мин, затем перорально)

Блокаторы Са-каналов дигидропиридиновые (Амлодипин 5-10 мг) – если ишемия остается идет плюсом к вышесказанному

иАПФ (Эналаприл 5-40 мг) – применить в теч 24 ч, если удерживается повышение АД

морфин (3-5 мг) в случае непрекращающейся коронарной боли, отека легких

статины (Аторвастатин 80 мг/сут на 6 мес, далее 40 мг/сут) – использовать у всех больных

антиагреганты (начальные дозы АСК 150-300 мг/сут+Клопидогрел 300 мг/сут, далее со 2 дня поддерживающая доза АСК 75-150 мг, Клопидогрел 75 мг на 12 мес)

антикоагулянты (Фондапаринукс 2,5 мг п/К каждые 24 ч) – всем

Амиодарон (5 мг/кг) – если аритмии желудочковые, бридиаритмии и В-блокаторы не справляются

Инвазивное лечение: ЧКВ после коронарографии