- •Переходная и импульсная характеристики линейной цепи.

- •Операторные уравнения для временных характеристик.

- •Связь между характеристиками линейной цепи.

- •Временные характеристики типовых радиотехнических звеньев. Дифференцирующее звено.

- •Общие положения суперпозиционных методов анализа.

- •Спектральный метод анализа.

- •Условия неискажающей передачи сигнала через линейную цепь.

- •Временной суперпозиционный метод анализа с использованием характеристики цепи. Метод интеграла свертки.

- •Временной суперпозиционный метод анализа с использованием переходной характеристики цепи. Метод интеграла Дюамеля.

ТЕМА 3.3. Суперпозиционные методы анализа передачи и |

|

преобразования сигналов линейными цепями. |

|

Содержание |

|

Переходная и импульсная характеристики линейной цепи..................................... |

1 |

Операторные уравнения для временных характеристик.......................................... |

3 |

Связь между характеристиками линейной цепи........................................................ |

3 |

Временные характеристики типовых радиотехнических звеньев. |

|

Дифференцирующее звено. ......................................................................................... |

6 |

Общие положения суперпозиционных методов анализа........................................ |

13 |

Спектральный метод анализа.................................................................................... |

14 |

Условия неискажающей передачи сигнала через линейную цепь. ....................... |

16 |

Временной суперпозиционный метод анализа с использованием характеристики |

|

цепи. Метод интеграла свертки................................................................................. |

19 |

Временной суперпозиционный метод анализа с использованием переходной |

|

характеристики цепи. Метод интеграла Дюамеля. ................................................. |

21 |

Отклик линейной цепи x(t) на воздействие s(t) зависит от вида воздействия, начальных условий и свойств цепи. Свойства цепи определяются схемой и параметрами элементов. Если необходимо произвести сравнение свойств нескольких электрических цепей, то, очевидно, воздействие и начальные условия должны быть типовыми.

Чтобы можно было сравнивать свойства различных цепей и определять отклик цеп на воздействие, изменяющееся по произвольному закону, вводят так называемые временные характеристики цепей. Их получают как отклики цепей на воздействия вида: l(t) и б(t) при нулевых начальных условиях.

Это единичная функция (функция включения):

1( t) = {0 |

при |

t <0: |

1 |

при t ≥0 |

|

и дельта функция: |

|

|

s( t) ={0 |

при |

t≠0: |

∞ |

при |

t=0 |

и∞∫δ (t) dt = 1

−∞

Таким образом, временные характеристики линейной цепи - это реакция данной цепи на типовое внешнее воздействие, ее отклик.

Переходная и импульсная характеристики линейной цепи.

В зависимости от вида типового воздействия различают две временные характеристики: переходную и импульсную (весовую функцию цепи).

Переходной характеристикой (ПХ) линейной системы называют функцию, численно равную реакции пустой линейной цепи на единичный сигнал включения.

Внешнее воздействие s(t)=A*l(t),

где A-величина скачка напряжения или тока.

Реакция цепи x(t)=x A*l(t)

Переходная характеристика определяется:

h(t) = x A1(t) (8.15)

A

Допустим A=l, тогда h(t)=x1(t).

Но это численное равенство, а размерность равна отношению размерностей выходной и входной величин.

Если, например, [A*l(t)]=B, а [x a*l(t)]=B, то [h(t)]-безразмерная; |

||||

[A1(t)]= B, а[x |

A1(t) |

]= A, тт[h(t)]= |

1 |

=OM |

|

||||

|

OM |

|||

[A1(t)]=, A а [xA1(t ) ] |

= A, тт [h(t)]= OM |

|||

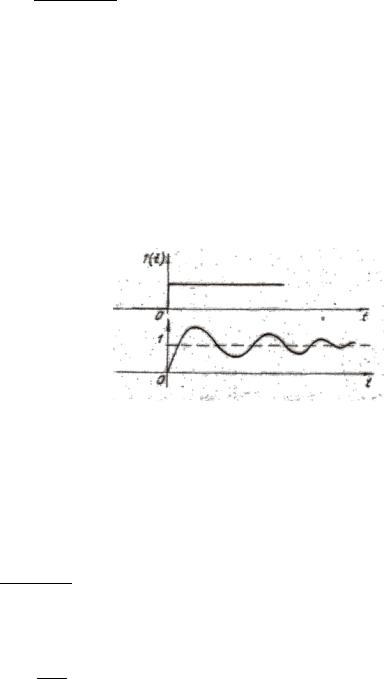

Физический смысл переходной характеристики (рис.8.16) заключен в том, что она описывает становление процесса в цепи при подключении ее к источнику постоянного напряжения в IB или к источнику постоянного тока в IA.

Рис.8.16.

Импульсной характеристикой (ИХ) линейной цепи называют функцию, численно равную реакции пустой линейной цепи на входное воздействие в виде б-функции.

Определяют ИХ так. Берут внешнее воздействие в виде s(t)=Aб(t) и подают на вход исследуемой цепи.

Тогда xAδ (t ) = g(t)- импульсная характеристика цепи.

A

при A=1ИХ g(t)=xA*б(l) .

Можно определить ИХ g(t) и другим путем:

g(t) = dtd h(t).

На практике так чаще всего и делается. Размерность g(t) равна размерности h(t), деленной на секунду,

[g (t )]= [h(t )]

C

Операторные уравнения для временных характеристик.

По определению переходная характеристика цепи h(t) = xA1(t ) ,

A

импульсная переходная характеристика цепи g(t) = xAδ (t )

A

XA*l(t) и XA*б(t) – реакции цепи на сигналы s(t), равные соответственно A*l(t) и A*б(t). Еще их можно записать:

~

xA1(t ) = K ( jω) A1(t) и

~Aδ (t ) = ( ω) δ ( ) x K j A t

Тогда,

~

h (t) = K ( jω)1(t) (8.16)

~( ) = ( ω)δ ( ) (8.17) g t K j t

Применив к выражениям (8.16) и (8.17) преобразование Лапласа, получим:

H ( p) = |

K ( p) |

; |

(8.18) |

|

p |

|

|

G( p) = K ( p). |

|

(8.19) |

|

Таким образом, изображение переходной характеристики цепи равно передаточной функции цепи K(p), деленной на p/

Изображение импульсной характеристики равно самой передаточной функции цепи.

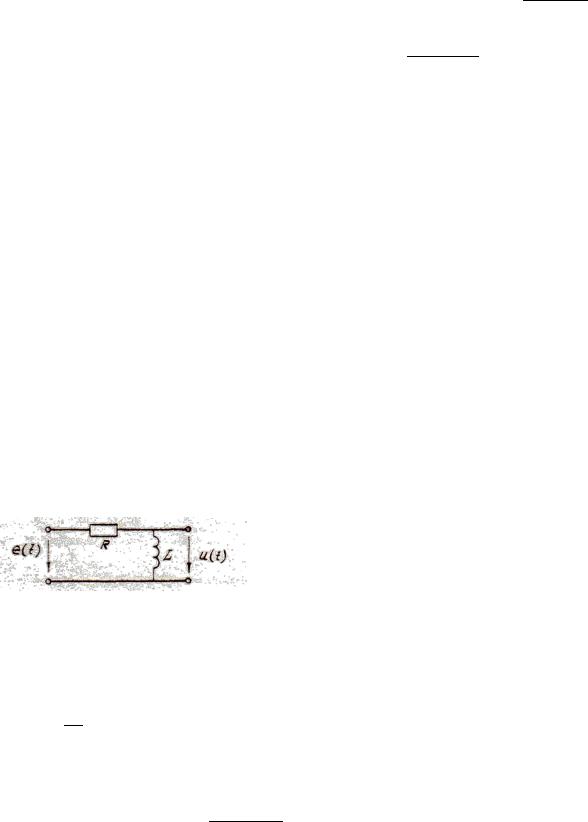

Например, имеется цепь (рис.8.17). Необходимо определить H(p) и G(p).

Рис.8.17.

Решение:

K ( jω) =

гдеτ = RL ;

jωL |

|

; K ( p) = |

pL |

|

|

|

|

||||

R + jωL |

R + pL |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

H ( p) = |

K ( p) |

|

pL 1 |

|

|

1 |

|

||||

|

= |

|

|

|

|

= |

|

|

|||

p |

|

|

|

|

1 |

||||||

|

|

R + pL p |

|

|

p + |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

τ |

|

G( p) = K ( p) = p p 1 .

+ τ

Связь между характеристиками линейной цепи.

Характеристики линейной цепи (передаточная, переходная и импульсная) численно выражают реакции пустой цепи на стандартные сигналы. Связь между любым из этих сигналов и реакций цепи на него устанавливается линейным дифференциальнымуравнением.Дифференциальноеуравнение,неразрушающее

линейной связи между сигналами на входе и выходе цепи, будет одно и то же для любого из этих сигналов. Если внешнее воздействие может быть представлено линейной формой некоторых величин (суммой, интегралом, производной и т.д.), то реакция цепи может быть той же линейной формой ее реакций на воздействия, выражаемые этими величинами.

Все стандартные сигналы линейно связаны между собой. Так дельта - функции и сигнал включения связаны соотношениями:

δ (t) = |

d |

1(t); |

(8.20) |

||||

|

|

||||||

|

|

dt |

|

|

|||

t |

δ (t) = |

d |

1(t); |

(8.21) |

|||

∫ |

|||||||

dt |

|||||||

0 |

|

|

|

|

|||

Связьмеждудельтафункциейигармоническимсигналомустанавливается обратным преобразованием Фурье для функции б(t). Спектральная плотность дельта - импульса: Sб(ω )=1

Гармонический сигнал представляется как e j ω t Для сигнала б(t)

|

|

1 |

|

|

∞ |

|

|

|

||

δ (t) = |

|

|

∫e jωt dω (8.22) |

|||||||

2π |

||||||||||

|

|

−∞ |

||||||||

Подобным образом,учитывая спектральную плотность единичного сигнала |

||||||||||

l(t) |

|

1 |

|

|

||||||

S (t)(ω) = |

, |

|

||||||||

|

||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

jω |

||||

можем записать: |

|

|||||||||

|

|

e jωt |

||||||||

|

|

1 ∞ |

||||||||

1(t) = |

|

−∞∫ |

|

dω. (8.23) |

||||||

2π |

jω |

|||||||||

если все стандартные сигналы линейно связаны между собой, то и реакции на них так же взаимосвязаны. Будем исходить из передаточной характеристики K(j), которая позволяет записать реакцию цепи на стандартное воздействие e jω t

в виде K(jω )* e jω t.

Учитывая выражения (8.22) и (8.23), записываем:

|

1 |

|

∞ |

K ( jω) |

jωt |

|

|

h(t) = |

|

|

|

−∞∫ |

jω e |

|

dω; (8.24) |

2π |

|

||||||

|

1 |

|

∞ |

|

|

|

|

g(t) = |

|

∫ K ( jω)e jωt dω; (8.25) |

|||||

|

|

|

|||||

|

|

2π −∞ |

|

|

|

||

Полученные соотношения рассматриваем как обратные преобразования Фурье для сигналов h(t) и g(t), которые имеют соответственно спектральные плотности:

K( jω) ÷h(t); jω

K( jω) ÷ g(t). jω

Тогда:

Искомые |

|

|

|

|

|

|

Известные характеристики цепи |

||||

характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

K( jω) |

|

h(t) |

g(t) |

||||

цепи |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

K( jω) |

|

|

|

|

|

K( jω) |

|

∞ |

∞ |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

jω∫h(t)e− jωt dt |

∫g(t)e− jωt dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h(t) |

|

1 |

|

∞ |

|

|

h(t) |

t |

||

|

|

|

|

∫ K |

( jω) e jωt dω |

|

∫g(t)dt |

||||

|

|

|

|

2π |

|

||||||

|

|

|

|

−∞ |

jω |

|

|

0− |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

g(t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

′ |

g(t) |

|

|

1 |

|

∞ |

|

|

h (t) |

||||

|

|

|

|

∫K( jω)e jωt dω |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

2π −∞ |

|

|

|

|

||

|

K( jω) |

= ∞∫h(t)e− jωt dt |

|

|

|

|

|||||

|

jω |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или |

K( jω) |

|

∞ |

|

|

|

(8.26) |

|

|

||

|

= jω∫h(t)e− jωt dt |

|

|

||||||||

|

jω |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K ( jω) = ∞∫g(t)e− jωt dt |

(8.27) |

|

|

||||||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Соотношения (8.26) и (8.27) выражают связь между передаточной характеристикой цепи K(jω ), переходной h(t) и импульcной g(t) характеристиками этой же цепи.

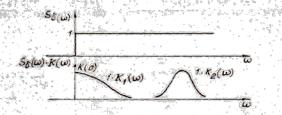

Выражение (8.27) имеет простое физическое толкование, указывающее , что спектр дельта -импульса преобразуется линейной цепью в спектр, тождественный ее передаточной характеристике. Это и понятно, так как спектр дельта - импульса равномерный [Sб(w)=1] и не имеет начальных фазовых сдвигов гармонических составляющих (рис.8.18). после прохождения через цепь сигнал приобретает неравномерность амплитудно-частотного спектра и фазовые сдвиги, определяемые передаточной характеристикой цепи.

Рис.8.18.

Связь между h(t) и g(t) устанавливается из выражений (8.20) и (8.21). Так как цепь линейна, то реакция ее на эти сигналы:

g(t) = |

dh(t) |

, |

(8.28) |

|

|

||||

|

|

dt |

|

|

h(t) = ∫t |

g(t)dt |

(8.29) |

||

0 |

|

|

|

|

Полученные соотношения показывают, что достаточно определить любую из трех характеристик цепи, а по ней уже можно получить остальные (табл.8.2).